负向构造区油气成藏理论认识与勘探实践

2022-02-26赵贤正金凤鸣蒲秀刚周立宏韩国猛姜文亚董雄英时战楠韩文中

赵贤正,金凤鸣,蒲秀刚,罗 群,周立宏,韩国猛,姜文亚,董雄英,时战楠 ,韩文中 ,张 伟

1.中国石油 大港油田分公司,天津 300280;2.中国石油大学(北京),北京 102200

1 负向构造区研究现状

传统油气成藏理论来源于中—高孔隙度和渗透率常规储层运载层油气运移、聚集规律的总结和凝练,如背斜理论[1-2]、源控论[2-3]、复式油气聚集理论[4-6]等,由于油气在这样的储层运载层中的流动机制主要受浮力控制,油气最终聚集于含油气盆地的构造高部位(即正向构造)的各类圈闭中成藏。因此,传统的油气勘探以寻找正向构造区的圈闭为目标,构造位置相对低的负向构造区被视为勘探禁区。但是随着正向构造区勘探难度的不断增大,油气勘探开始向盆地的负向构造区(斜坡区甚至洼陷区)进军,寻找非构造油气藏(也称隐蔽油气藏),进而总结出一系列隐蔽油气藏的油气成藏理论[7-16],如坡折带理论、岩性地层油气藏地质理论、潜山油气藏成藏理论等,为油气勘探实现由构造高部位向构造低部位(如斜坡区)的突破提供了理论依据。进入新世纪以来,随着页岩油气、致密油气、煤层气等非常规油气的不断发现,有关这些赋存于盆地深洼或低斜坡区烃源岩层系非常规油气藏的成藏理论相继形成[17-23],如连续型成藏理论、常规—非常规油气“有序聚集”理论、非常规油气地质学、源内石油聚集理论等,油气勘探初步实现了由源外向源内的突破,成功指导了中国的非常规油气的勘探开发。

负向构造区是含油气盆地中相对于正向构造区相对低的区域,包括斜坡区和深洼区,由于岩性相对致密,以低—特低(斜坡区)、特低—超低(深洼陷区)孔—渗物性为主,油气运移的动力不再是浮力,流动规律也不符合达西定律,导致油气运移聚集的机理、分布规律与正向构造区有巨大的差异。在负向构造区油气成藏理论认识中,深盆油气成藏[24-27]、向斜成藏[28-30]、满凹含油[31]、煤层气向斜富集[32-34]等理论认识具有典型的意义。

在国外,最早发现向斜油藏的学者是美国的THOM(1928年)[35],随后相继出现了向斜、凹陷油气藏成功勘探的报道,但总体局限于水力驱动效应、隐性圈闭聚集和分布模式的定性认识[36-38]。1979年,深盆气(也称盆地中心气,或致密砂岩气,或连续气藏)的成功勘探为北美能源的供应提供了一大补充,多年后深盆气理论传入中国。2002年,LAW等[39]将盆地中心气系统定义为低渗透、气体饱和的储层,总结出盆地中心气藏具有范围广、异常压力、气体饱和、气水倒置、没有明显的圈闭等特征;同年,LAW和CURTIS[39]及CRAIG等[40]提出了非常规油气系统(UPS)的概念,并指出其特征通常为不受浮力驱动,区域分布广泛,自生自储,普遍但并非完全涉及隐蔽圈闭机制,独立于常规构造和地层圈闭,并且不太依赖于圈闭形成和油气充注之间的时间,该系统综合概括了盆地中心气、煤层气和页岩油气等非常规资源。

由此可知,尽管国内外学者对负向构造区油气成藏机理与分布特征进入了深入的研究,取得了众多的理论认识,但仍然存在以下问题:一是只对负向构造区某一或某几种类型油气藏成藏规律的片面认识;二是对负向构造区不同类型油气藏成藏机理的认识不统一;三是负向构造区不同构造单元油气成藏机理的差异及其过渡关系缺乏梳理和整合;四是负向构造区不同类型油气分布序列不清。因此,急需加强总结提炼,形成一个系统、统一有机的负向构造区油气聚集理论。

针对以上科学问题,经过多年攻关,笔者创新性提出了以“洼槽聚油”[41-43]、“深盆页岩油‘优势组构相—滞留烃超越效应’富集[44-45]”、“煤层气向斜富集”[46-47]为主要内容的“负向构造区成藏理论模式”,指导发现了冀中、黄骅、沁水等一大批负向构造区油气藏的发现[41-47],实现了老油田储产量的大幅度增长。

2 负向构造区油气成藏理论概要

负向构造区成藏理论是相对于传统的正向区构造控藏理论而提出的油气聚集理论,是在“洼槽聚油”、“页岩油优势组构—超越效应富集”和“煤层气向斜富集”三个模式基础上整合、融合而创新的油气成藏富集理论体系。由相关概念(定义)、联系这些概念的判断(基本原理或定律)及由概念、判断与原理推演出来的逻辑结论组成,具有很强的预测性。

2.1 基本概念与基本成藏富集模式

2.1.1 正向构造区与负向构造区

负向构造区成藏理论认为,含油气盆地由正向构造区和负向构造区两大构造区组成,称全域构造,前者指构造部位相对高和形态向上突起的地区,构造形迹表现为向上隆(凸)起或拱起,如各种背斜带、隆起带或凸起带组成的所有区域;后者指构造位置相对低的地区,构造形迹表现为向下凹的凹(洼)陷(槽)或向斜、以及斜坡组成的所有区域。在一个含油气盆地中,负向构造区和正向构造区的面积之比约为4∶1到5∶1。

2.1.2 正向构造区聚油与负向构造区聚油

正向构造区聚油指发生在正向构造区的油气运聚过程和油气聚集结果、油气藏分布特征。负向构造区聚油指发生在负向构造区的油气运聚过程与油气聚集结果、油气藏分布特征。

2.1.3 “洼槽聚油”模式

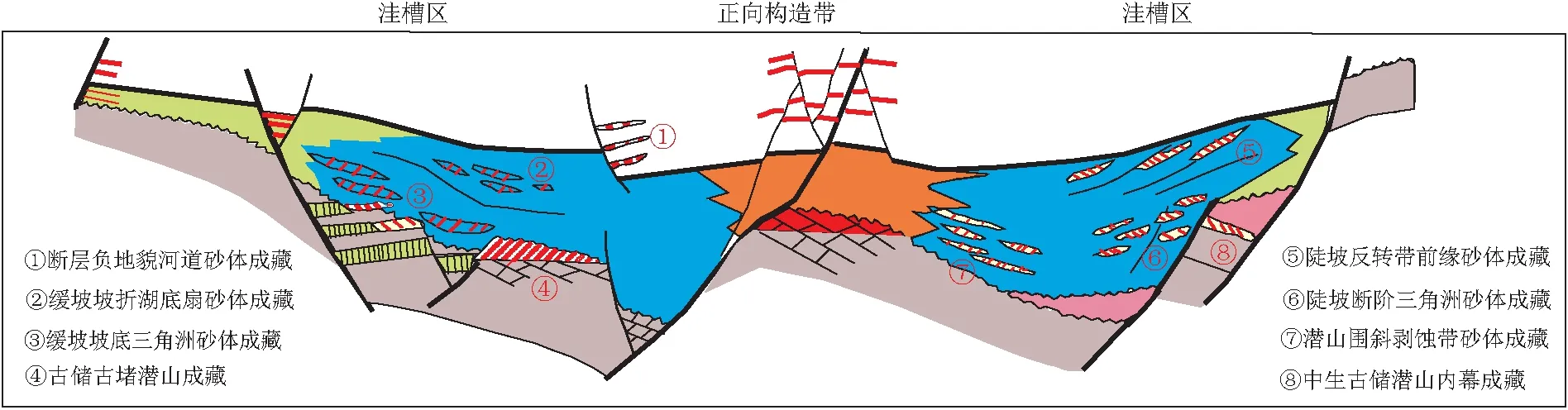

“洼槽聚油”模式[41]即洼槽区地层岩性油气藏聚油模式,由笔者2011年提出,主要内容是:洼槽区是指断陷中除去正向构造带以外的深陷区以及斜坡的中低部位,具有以下特点:①多元控砂:沉积砂体分布受边界断层样式、构造带类型、体系域、坡折带和沉积微相等多种因素控制;②优势成藏:洼槽区圈闭具有早期形成、油气早期充注和保存条件好等优势;③主元富集:洼槽区油气富集主要受控于生烃强度门限、主汇流通道和储集体临界规模等三要素;④共生互补:洼槽区油气在构造油藏与地层岩性油藏的分布既有共生性,也有互补性(互为消长);⑤模式多样:洼槽区具有形成多种岩性、地层和潜山油藏的良好成藏条件,建立了八种地层岩性油藏新模式(图1);⑥有序分布:洼槽形成及演化控制了常规油到非常规油的有序分布。

图1 基于“洼槽聚油”模式的油气藏分布示意

“洼槽聚油”模式的提出,推动油气勘探由正向构造带向洼槽区的战略转移。

2.1.4 深盆(洼)页岩油富集模式

深盆页岩油富集模式全称为“深盆页岩油‘优势组构相—滞留烃超越效应’富集模式”,由笔者2019年提出[49],主要内容是:①高丰度有机质、高脆性矿物、高密度纹层结构及中等热演化阶段是深盆页岩油形成富集的主要条件,并揭示了页岩油的富集机理;②深盆湖相页岩层系存在纹层状长英质页岩、纹层状混积页岩、薄层状含灰白云质页岩及厚层状含灰白云质页岩共4类组构相,其中前两种组构相为最优组构相类型;③满足S1/TOC值平均大于135 mg/g、滞留烃含量大于100 mg/g的滞留烃具有页岩油富集的超越效应。具有“优势组构相—滞留烃超越效应”的页岩,页岩油最为富集。

深盆(洼)页岩油富集模式的提出,促进了我国中—低成熟度页岩油气勘探的进展。

2.1.5 煤层气向斜富集模式

“煤层气向斜富集”模式[46-47]由笔者2016年提出,主要内容是:①明确了煤层气形成、分布与富集的主控因素,即气候与沉积作用控制煤储集层形成分布;构造作用控制煤层气的成藏条件配置;煤的变质程度和力学性质及厚度控制煤层气赋存规模和质量;多因素协同、互补,向斜构造背景促进煤层气的聚集成藏。②揭示了中—高阶煤煤层气强吸附富集规律与储层固(煤层)—流(烃与非烃流体)耦合控气与高产机理;明确煤储层微裂隙发育程度、地应力、储层流体可疏导性的时空耦合是富气高产的三个关键要素;建立了煤层气的向斜富集模型。

中—高煤阶“煤层气向斜富集”模式的提出,为中国寻找煤层气富集区提供了理论依据。

2.1.6 负向构造区成藏理论

总结负向构造区油气生运聚成藏机理与富集分布规律的理论认识和知识体系,主要由洼槽聚油理论、斜坡聚油理论两大部分组成,前者包括页岩油富集、潜山成藏和煤层气向斜成藏理论模式;后者包括弱构造缓坡油气成藏理论模式。可将它们归结为洼槽聚油、深盆页岩油富集、煤层气向斜富集三个理论认识。即负向构造区成藏理论是洼槽聚油、深盆页岩油富集和煤层气向斜富集三个负向构造领域油气成藏与分布规律的理论总结。

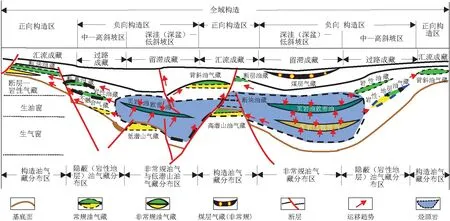

图2展示了三个理论模式所表述的油气藏在负向构造中的分布模式。

图2 三个模式所表述的油气藏在负向构造中的分布模式示意

2.2 负向构造区油气成藏的机理

与正向构造区无烃源岩、油气运移以浮力为主要动力、流体流动符合达西定律、油气以长距离运移并汇流聚集于高部位不同,负向构造区发育烃源岩,油气运移以压力差或浮力为主要动力,流体流动以非达西流或达西为主,油气以原地滞留、过路截流为主要聚集机理与方式形成于负向构造的中心或斜坡部位。负向构造区与正向构造区成藏机理的巨大差异,在于二者因构造背景的差异而导致的沉积、成藏条件的不同,进而导致源储关系、储层物性、温压条件、流体流动机制和规律等方面的巨大差异。在负向构造区的不同构造单元(深洼、低斜坡、中斜坡和高斜坡),油气成藏的机理与分布特征也有较大的差异,并有序排列和逐渐过渡。

2.2.1 负向构造区的深洼(深盆)—低斜坡区

负向构造区的深洼(深盆)—低斜坡区是负向构造区最低洼的构造单元,以发育深湖(半深湖)—前三角洲—浊积砂(或湖底扇)沉积体系为特征,决定了该区烃源岩最发育、储层物性最致密并夹于或包裹于生烃系统中、高温高压环境。这些条件决定了深洼(盆)—低斜坡区油气成藏的机理以原地留滞成藏为特征。原地留滞成藏包括油气在烃源岩内的留滞成藏和在页岩油、致密油储层内的停留成藏。

原地留滞成藏指烃源岩系统(以烃源岩为主的源储系统,或称富有机质页岩系统)中烃源岩生成的油气因源、储压差有限、源储物性太差,油气排运不通畅,而被烃源岩或致密储层、页岩储层吸附、滞留在烃源岩系统中的石油(包括烃源岩中没有排出来的石油和已经从烃源岩中排出来但没有运移出烃源岩系统的石油)聚集。本文主要讨论后者。

烃源岩成熟后,一部分生成的油气因范德华力、源岩粘滞力等阻力大于生烃膨胀力等动力,而被吸附、滞留于烃源岩中,称滞留成藏,这部分油气目前还不能有效开发。当生成的油气满足和饱和烃源岩滞留的空间后,多余的油气在生烃膨胀力等动力作用下,克服烃源岩范德华力、粘滞力和页岩储层或致密储层的毛管力等阻力而被排出烃源岩,直接进入(初次运移)其紧邻的页岩储层或致密储层中,但因源内源外压力差不足,或二次运移通道不畅通,油气停留、聚集于烃源岩内部的页岩油储层、致密油储层中,形成页岩油气藏、致密油气藏(包括深盆油气藏、向斜油气藏和向斜煤层气藏),这部分油气聚集叫停留成藏。

还有一部分油气,在源内与源外压力差和浮力等动力作用下,克服范德华力、毛细管力等阻力,运移出页岩系统,沿中—高斜坡的输导层、断层、不整合长距离二次运移,聚集在源外的各类圈闭中成藏,包括在中—高斜坡区岩性地层圈闭和正向构造区的构造圈闭中成藏。

深洼—低斜坡区的原地留滞成藏机理,控制了烃源岩系统内部的滞留油气、页岩油气、致密油气和煤层气等多类非常规油气藏的形成与有序分布。其中滞留油气、页岩油气主要分布于深洼区,致密油主要分布于低斜坡区。深洼—低斜坡区主要为非常规油气成藏与分布区。

表1反映了负向构造区各构造单元油气成藏综合地质条件与成藏机理,及各类油气藏的分布特征。

2.2.2 负向构造区的中—高斜坡区

负向构造区的中—高斜坡区,是负向构造区相对高的构造单元,通常对应于三角洲平原—浅湖—滨湖沉积体系,不发育烃源岩,储层物性变好,正常温压系统,这些条件决定了负向构造区的中—高斜坡区油气成藏机理以浮力驱动油气长距离二次运移、地层岩性油气圈闭差异油气聚集—过路截流成藏为特征(表1)。

表1 中国东部负向构造区油气成藏地质条件、成藏机理及与正向构造区对比

所谓过路截流成藏,指烃源岩生成并排出的油气,在满足原地留滞成藏的前提下,多余的油气在源内与源外压力差和浮力等动力作用下,克服范德华力、毛细管力等阻力,沿输导层、断层、不整合汇聚脊做长距离二次运移,在源外(中—高斜坡区)的各类圈闭中聚集成藏的机制。

依据经典油气成藏理论,烃源岩生排出的油气,最终会在正向构造区高部位的圈闭中汇聚成藏,我们将油气最终聚集前在运移路途中被地层岩性等各类圈闭捕集成藏的过程和机制称作过路截流成藏:即油气在从深洼—低斜坡的高势区向低势区的正向构造高部位运移过程中,被分布在中—高斜坡路途的各类地层岩性圈闭捕捉、截流,油气聚集在其中成藏。多而余的油气继续运移,最终运移到正向构造区,汇聚于各类构造圈闭中而聚集成藏,称之为汇流成藏。

过路截流成藏的运移动力主要为浮力与源储压力差,阻力主要是毛管压力,运移途径为中—高斜坡区的优势运移通道(即具有汇聚脊的输导层顶面、断层面和不整合面及其组合形成的运移通道),圈闭为位于中—高斜坡区具有汇聚脊的优势运移通道上的地层岩性等圈闭,聚集原理为差异聚集原理,即位于优势运移通道上的相对低部位的圈闭优选捕捉、截流向上运移的油气而聚集成藏,圈闭装满后溢出圈闭的油气继续向上运移,被下一个相对低势区的圈闭捕捉、截流而聚集成藏,直到油气将圈闭装满而溢出,溢出的油气再向上运移,再被下一个圈闭捕捉、截流而成藏,如此进行下去,直到把中—高斜坡区优势运移通道上的所有圈闭装满。

负向构造区各分区单元油气成藏机制与综合分布特征见图3。

图3 负向构造区各构造单元油气藏成藏机制与油气藏类型分布模式示意

2.3 “负向构造区成藏理论”基本内容纲要

通过整合、融合“洼槽聚油”、“深盆页岩油‘优势—超越’富集”、“煤层气向斜富集”三个负向构造成藏模式的认识,总结出“负向构造区成藏理论”的基本观点与核心内涵:

(1)沉积盆地是独立的含油气单元,由正向构造区和负向构造区组成。两大构造区域的常规和非常规含油气系统构成全域含油气系统。

(2)负向构造区比正向构造区具有规模大、油气资源丰富、油气藏类型多、非常规油气发育、勘探领域更广,但丰度低、成藏富集条件复杂、油气藏隐蔽性强、勘探难度大的特征。

(3)从负向构造区向正向构造区,可进一步划分为深洼(深盆)—低斜坡区、中—高斜坡区和正向构造区三个区域,呈环带分布,对应内环、中环和外环。不同区域具有不同的构造单元,因而具有不同的油气藏类型、形成条件、运聚富集机理和分布模式。

(4)深洼(深盆)—低斜坡区以细粒沉积岩为主,烃源岩发育,储层致密,源储一体或源储共生,具备形成页岩油气、致密油气等非常规油气藏地质条件;以生烃膨胀力为主要成藏动力,范德华力和源岩粘滞力为主要阻力,源内成藏;以原地留滞成藏机理为特征[包括烃源内的滞留成藏(无运移)和页岩油储层、致密油储层内的停留成藏(初次运移)],形成连续型低丰度、大面积广覆式非常规油气聚集,甜点富集,形成内环油气聚集带。

(5)中—高斜坡区沉积物粒度变粗,储层物性变好但变化大,沉积间断发育,以形成岩性、地层圈闭为特征。由于临近烃源灶且位于烃源灶上倾方向,是油气二次运移的主要指向,因此在中—高斜坡区形成了岩性、地层油气藏的有利成藏条件;以浮力为主要运移动力,毛细管力为主要阻力,砂体、断层和不整合的汇聚脊为输导体系,源边或临源成藏为特征,过路成藏—截流聚集为机理,形成大面积岩性、地层等隐蔽油气藏,形成中环油气聚集带。

(6)正向构造区构造圈闭发育,虽然远离烃源灶,但由于构造位置高,流体势低,断裂、砂体等输导运移通道发育,在浮力作用下,斜坡上经岩性、地层等隐蔽圈闭截流剩余的油气,沿输导体系长距离运移到正向构造区的各类圈闭之中,形成各类构造油气藏。汇聚成藏—汇流富集为正向构造区构造圈闭成藏富集的机理,最终形成离散型高丰度的孤立油气藏,形成外环油气聚集带。

(7)负向构造区内的各类油气藏,以及正向构造区的各类油气藏,其形成、富集、分布均具有“协同、互补、有序、共存”的统一性特征。

(8)不同盆地虽构造及其演化不同,但都具有类似的“协同互补—有序共存”成藏富集规律。构建合理的正、负构造区“留滞—过路—汇聚”机理,总结常规与非常规油气“协同互补—有序共存”成藏富集模式,可准确预测各类(常规与非常规)油气藏的空间分布(图4)。

图4 负向构造区“留滞—过路—汇流”成藏机理与油气藏分布模式

2.4 负向构造区与正向构造区成藏富集特征比较

传统油气藏分布及其勘探区域为油气盆地的正向构造区,随着石油勘探事业的不断发展,正向构造区油气资源越来越少,勘探难度越来越大,负向构造区逐步进入勘探家的视野,逐渐成为油气勘探的新领域。与正向构造区相比,负向构造区油气成藏与分布有以下特点。

2.4.1 潜力与勘探研究程度

负向构造区范围广,往往是正向构造区的4~5倍以上;勘探领域多,包括深凹(洼)区、低斜坡、中斜坡和高斜坡等;油气藏类型丰富,除了斜坡区的地层、岩性等常规油气藏外,在深凹(洼)区还是页岩油气、致密油等非常规油气藏的发育之地,深凹(洼)区还存在低潜山等油气藏;油气资源量大,负向构造区由于面积大,包含了烃源灶及其与之紧临的大规模油气储集体,因此赋存了比正向构造区多得多的油气资源。由于地质复杂程度和深度的原因,相对正向构造区,负向构造区勘探与研究程度低。

2.4.2 油气成藏条件、富集机理与分布模式

负向构造区具有与正向构造区明显不同但有序变化的油气成藏富集机制与模式。从负向构造区的深凹(洼)、斜坡向正向构造区,储层物性由致密(孔喉nm级为主)向低渗透到常规(孔喉mm级为主)变化;流体势由高势向低势变化;成藏位置由源内成藏向源边或近源成藏,再向源外成藏变化;运聚动力由生烃膨胀力、源储压力差到浮力,成藏机理由原地留滞(包括滞流与停留)到过路截流再到汇聚(聚集汇流);油气丰度与赋存状态由非常规油气的低丰度、大面积广覆连续型赋存,到中—高丰度的地层岩性油气藏以准连续—离散形式赋存,再到构造高部位的构造油气藏的高丰度、局部离散型(孤立)赋存;勘探目标由非常规油气藏的甜点,到地层、岩性等隐蔽圈闭再到构造圈闭;勘探难度也由难到易。

2.4.3 负向构造区与全域含油气系统及正向构造区的关系

负向构造区与正向构造区是含油气盆地的两个组成部分,也是盆地全含油气系统的有机组成。负向构造区提供了含油气系统的烃源灶、输导体系和隐蔽圈闭,以及非常规油气的源储层和甜点;正向构造区提供了全含油气系统的构造圈闭。作为全域含油气系统正、负向构造区的各个油气藏,具有(形成机制与主控因素)协同、(数量与质量)互补,(时间、空间排列)有序、(形成条件与环境)共生的特点;从负向构造区的深凹(洼)、斜坡到正向构造区的各类构造圈闭带,各种形成条件、成藏要素与富集特征具有连续有序逐渐过渡的变化规律。

2.4.4 负向构造的潜力与挑战性

从宏观看,整个含油气盆地本身就是一个负向构造区。含油气盆地负向构造区是正向构造区的接替领域,也是未来油气勘探的唯一新领域,既具有巨大的勘探潜力,又具有巨大的挑战,主要表现在:①规模大,“满凹含油”;②勘探程度低,尤其是中、深层,尚有许多少知甚至未知领域和处女地;③油气藏类型多,包括极复杂断块、隐蔽的岩性、地层油气藏、潜山内幕油气藏,以及页岩油气、致密油气、煤层气等非常规油气藏,甚至无机成因的油气藏;④负向构造区埋藏深度大、地质条件复杂,导致油气成藏条件、富集机理、分布规律复杂,油气藏隐蔽性强,勘探风险大,这使得负向构造区勘探面临巨大挑战。而负向构造区聚油理论的提出与应用,为应对这一挑战提供了理论依据。

负向构造区与正向构造区成藏富集特征及其相互关系如表2。

表2 负向构造区与正向构造区成藏富集对比

2.5 负向构造区油气藏分布与富集特征及勘探思路

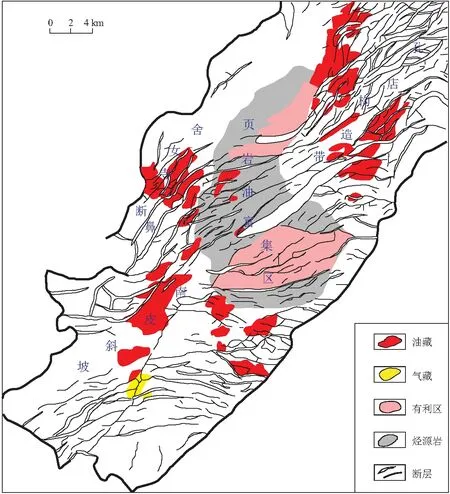

负向构造区油气藏具有横向成环带分类展布,纵向沿优势运移通道富集的特征。即油气藏类型与分布受负向构造区构造分区的控制,以烃源灶为中心,呈环带展布,依次由内环的深洼—低斜坡页岩油气、致密油气藏和深潜山油气藏环带分布区,到中环的中—高斜坡的岩性地层油气藏环带分布区,再到外环的正向构造区的构造油气藏环带分布区;油气富集程度受从烃源岩中心到盆地边缘构造高部位延伸的优势运移通道控制,在各类油气藏分布的环带区域中,位于优势运移通道上的油气藏,富集程度最高。渤海湾盆地冀中坳陷的廊固凹陷从深洼到正向构造区的油气藏分布序列完整,油气藏类型与分布围绕生烃中心呈现明显的环带分布特征,目前发现的具有一定规模的油气藏均位于优势运移路径上(图5)。

图5 渤海湾盆地冀中坳陷廊固凹陷油气藏分布区域与优势通道油气富集位置

因此,基于负向构造区油气成藏理论的勘探思路是:“全域考虑,逐环深入;优选通道,顺藤摸瓜”。即在整体分析负向构造各环带领域成藏背景基础上,沿环带逐步由浅层环带常规区域(中—高斜坡岩性地层等隐蔽油气藏分布区域)向深层环带勘探禁区(低斜坡—深洼区的非常规油气藏、隐伏潜山油气藏分布区域)进军;沿优势通道逐一落实各环带区域富集的油气圈闭或甜点,确定勘探目标。

3 负向构造区成藏理论的意义

3.1 理论意义

与目前流行的成藏理论相比,负向构造成藏理论的优势,就是以洼槽聚油、深洼页岩油优势—超越富集和煤层气向斜富集三个模式为主线,以不同构造区因输导层孔径尺度不同、成藏机理不同但有序过渡为依据,将前人相关负向构造油气成藏理论认识有机地整合、融合与集成起来,形成了统一于整个盆地的全域含油气体系中的负向构造区油气成藏理论体系,首次揭示了从洼陷中心向斜坡再到构造高部位的“原地留滞、过路截流、高位汇流”的油气成藏机理系列,总结出从深洼区页岩油气与深潜山油气、致密油气、煤层气非常规油气藏,到斜坡区的地层岩性隐蔽油气藏,再到正向构造区的构造油气藏的油气藏分布序列,明确了沿三面(构造面、断层面和不整合面)汇聚脊构成的优势运移通道展布的圈闭或甜点油气最富集的规律,即“油气藏横向有序成环形成分布圈,纵向依次成链形成放射状富集链”的负向构造油气成藏与富集规律,丰富和发展了现代油气成藏理论。

3.2 勘探意义

负向构造区,尤其是低斜坡和深洼(盆)区,地质条件虽然复杂,历来被看成是勘探的禁区,但勘探潜力大,是未来重要的油气勘探接替领域。负向构造区油气成藏理论的提出,有利于明确油气勘探的方向和领域,制定合理的勘探程序,可为油气勘探从正向构造区向负向构造区,从常规油气藏向隐蔽油气藏再向非常规油气藏,从源外向源内、从浅层向深层,聚焦优势运移通道顺藤摸瓜,落实油气富集目标提供理论依据。

4 实例与运用效果

4.1 渤海湾盆地沧东凹陷负向构造区的勘探

以渤海湾盆地沧东凹陷孔二段为例。沧东凹陷位于黄骅坳陷西南部,面积约1 760 km2,沉积相带从湖盆边部至中心部呈现外、中、内三环分带性的规律性变化(图6)。外环靠近盆缘分布,主要发育三角洲前缘亚相常规粗粒沉积和源外—近源构造、地层—岩性油气藏;中环为盆缘到湖盆中部的过渡带,发育前三角洲亚相细—粉砂岩及岩性油气藏、非常规致密油;内环(相当于深洼区域)以半深湖—深湖沉积的厚层深灰色、灰黑色长英质页岩、混合质页岩夹灰云质页岩及粉砂岩等细粒沉积物为主,有机碳含量2%~6%,热演化程度Ro值在0.9%左右,页岩中长英质矿物含量高,大于30%,黏土质含量低,小于20%[43],有利于页岩油气藏的形成。

图6 渤海湾盆地沧东凹陷孔二段负向构造区油气聚集分带模式

“十五”以来,以负向构造区油气成藏地质理论为指导,将传统沉积学与层序地层学研究相结合,提出孔二段坳陷型湖盆南北差异发育,演化形成南段的南皮继承型斜坡及北段的孔东、孔西反转构造斜坡。明确该区孔二段发育10大盆外物源,盆缘断裂转换带与隆起古沟槽对应,控制主物源体系展布,盆内对应发育10个规模不等的三角洲朵叶体。其中,南皮斜坡中斜坡、孔东及孔西斜坡中低斜坡位于三角洲前缘亚相主砂体区,与孔二段生油岩匹配关系好,是岩性油藏勘探的重点区带(图7)。优选孔南6井预探获得成功,沧东凹陷进入斜坡区岩性油藏勘探阶段,新增探明储量3 000多万吨。

图7 渤海湾盆地沧东凹陷孔二段油气分布

2012年以来,按照“全域考虑、逐环深入”找油的新思路,逐步加大了内环烃源岩区油气研究与勘探的力度。首先在沧东凹陷孔二段利用G108-8井连续取心500 m,通过厘米—毫米级岩心精细描述,以及上万块次的岩性、物性、含油性分析联测,建立了页岩油综合研究“铁柱子”,认识到环湖多物源的半深水—深水沉积页岩,发育长英质、混合质、灰云质三种页岩类型,具有高频纹层、高有机质、高长英质、低黏土质的“三高一低”特征,在中等热演化窗(Ro为0.7%~1.2%)形成页岩油留滞富集。综合评价,沧东凹陷孔二段400 m页岩段识别出了7个最优富集层,厚度156 m,叠合面积1 150 km2,落实资源10.96×108t。目前孔二段7个平台已完钻并体积压裂36口水平井,日产油稳定在350 t以上,其中GY1-1-9H等4口井日产油达131~208 m3,初步建成年产10万吨的页岩油规模开发示范区。

“全域考虑、逐环深入”找油的新思路,有效指导了页岩油的勘探发现,对当今我国最大产油盆地——渤海湾盆地各老油田勘探具有示范引领作用。

4.2 渤海湾盆地蠡县斜坡勘探

蠡县斜坡位于冀中坳陷饶阳凹陷的西部,面积近2 000 km2,是高阳古隆起上发育起来的大型宽缓继承性弱构造斜坡。斜坡北东向展布,西抬东倾,紧邻任西洼槽,构造分区由西向东划分为斜坡外带(环)、斜坡中带(环)、斜坡内带(环)。该区断层少,构造简单,斜坡上发育的多个北西向大型宽缓鼻状构造,构成了该区最主要的构造形态和圈闭类型;发育沙河街组沙一下亚段、沙三段和沙四段3套烃源层,其中沙一下亚段广覆式分布于斜坡和洼槽区,是主要的生油岩;主要储油层系为沙一下亚段和沙二段的浅水型三角洲相和滨—浅湖滩坝相砂体。

“十一五”期间,面对该区低迷的勘探现状,石油地质工作者以“负向构造成藏”理论为指导,重新认识潜力,制定了“下洼找油”的勘探战略;明确了洼槽向斜坡的主运移通道,形成以通道上截留的岩性地层油藏为主要勘探目标;明确了沙一下亚段、沙一上亚段和沙二段油气运移输导层的有效范围及输导能力,确定了沿宁52—高29、西柳8—高64、西柳1—高43、淀26—高20、淀25—淀29x等井的5条优势运移通道,按照“油气在向高部位运移的路径上,只要有可宿住的空间就可以成藏”的认识指导,沿着优势运移通道逆向思维、“追根溯源”,进行精细构造与沉积砂体的耦合研究。从而跳出了以往聚焦油气的聚集区(正向构造带的“外环”),转向油气的过路区(斜坡中环—内环)和油气的生成区(斜坡内环);实现了由构造油气藏向岩性地层油气藏、潜山油气藏、致密油等领域的“全域勘探”。

在蠡县斜坡中低部位(负向构造的中环区域)相继发现了高43、宁48、西柳10、雁63、长3、长6等一批地层岩性圈闭为主的勘探目标,并相继取得成功。淀南地区地层岩性油藏的突破,实现了该区不同层系油藏的含油连片。西柳10油藏按照负向构造油气成藏思路进行滚动勘探和开发,新增探明储量千万吨以上;负向构造的内环区域,埋深4 100 m的长3蓟县系雾迷山组潜山内幕油气藏,获日产油518 t高产,潜山内幕油藏均获成效。2005—2009年,该区新增探明石油地质储量4 349×104t,控制储量2 602×104t,预测储量2 726×104t,三级储量规模达亿吨级。

负向构造成藏理论的应用,下洼勘探、进源找油的勘探策略在蠡县斜坡取得成功,十余年来,相继发现了蠡县、霸县、阿尔等4个亿吨级,马西、河间、柳泉等6个3 000~5 000万吨级规模岩性地层石油储量区,以及牛东等12个单井最高日产凝析油642 m3、气56×104m3的高产高效深潜山和潜山内幕油气藏,新增石油储量11.3×108t,走出了老油田取得重大突破的新路子。

5 结论与认识

(1)目前有关负向构造成藏理论认识多是某个方面对成藏机理和分布规律的单一总结,缺乏一个对负向构造区油气成藏机理与分布规律的整体、系统、有机的理论认识,制约了负向构造区油气勘探的进展。

(2)负向构造区油气成藏理论是在洼槽聚油、深洼(盆)页岩油富集、煤层气向斜富集三个模式认识基础上,融合前人有关负向构造成藏理论认识形成的相对系统完整、有机统一的知识体系,从盆地中心向盆地边缘,“油气藏横向有序成环形成分布圈,纵向依次成链形成放射状富集链”,是负向构造区成藏理论的核心观点。

(3)深洼—低斜坡、中—高斜坡构成了负向构造区的两大构造单元,具有不同的油气藏成藏机理的环形分布特征。其中,深洼—低斜坡主要形成页岩油气、致密油气藏,构成内环油气藏分布区,以“原地留滞”为成藏机理;中—高斜坡主要形成岩性地层油气藏,构成中环油气藏分布区,以“过路截流”为成藏机理;而正向构造区形成构造油气藏,构成外环油气藏分布区,以“汇流聚集”为成藏机理。

(4)基于“油气藏横向有序成环形成分布圈,纵向依次成链形成放射状富集链”的理论,总结负向构造区油气成藏理论的勘探思路是:“全域考虑,逐环深入;优选通道,顺藤摸瓜”。负向构造区油气成藏理论丰富了现代油气成藏理论,具有重要的理论意义,对盆地负向构造区尤其是深层复杂隐蔽油气藏、非常规油气藏的勘探具有重要的现实指导价值。