6 MeV 电子线和铱192 治疗瘢痕疙瘩的剂量学比较

2022-02-24谢力皈燕通信作者刘睿刘慧

谢力,皈燕(通信作者),刘睿,刘慧

1 川北医学院附属医院肿瘤科(四川南充 637000);2 遂宁市中心医院肿瘤科(四川遂宁 629000)

瘢痕疙瘩是皮肤结缔组织过度增生和透明变性所形成的超出原损伤范围的皮肤结缔组织增生性疾病[1]。瘢痕疙瘩严重影响人体美容外观,依据病灶所在位置可伴有不同程度的功能障碍。目前,临床针对该病多采用以手术为主的综合治疗,单纯手术治疗的复发率高,手术+术后放射治疗是目前公认的最优治疗方式[2]。瘢痕疙瘩的放射治疗主要包括外照射和近距离照射两种方式,目前以6 MeV 电子线外照射和铱192(192Ir)高剂量率(high dose rate,HDR)三维后装近距离敷贴治疗为主。虽然以上两种放射治疗技术均为瘢痕疙瘩术后放射治疗的有效方式,但实际上两者的病例选择、疗效及预后均存在差异,这除了与患者个体体质、手术方式、感染等因素相关外,也与剂量学差异关系密切。本研究比较6 MeV 电子线和192Ir HDR 三维后装近距离敷贴两种放射治疗技术在瘢痕疙瘩术后平整表面靶区、曲面靶区、超长靶区(长度>25 cm)模体中的剂量学差异,以期为临床实践提供理论依据,现报道如下。

1 材料和方法

1.1 材料

在CIRS 公司胸部仿真模体上,模拟两种常见瘢痕疙瘩术后切口放射治疗靶区,包括平整表面靶区和曲面靶区;在IBA固体水模体(30 cm×30 cm×10 cm)上模拟瘢痕疙瘩术后超长靶区(长度>25 cm)。后装敷贴施源管为双管布源,施源管固定器为我科自主研发的3D 打印后装敷贴皮肤固定器。

1.2 方法

1.2.1 电子线CT 模拟图像获取

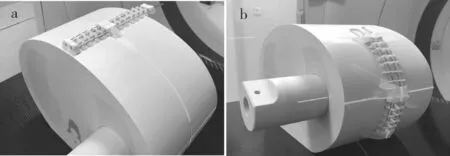

采用定位激光灯(X、Y 方向)分别模拟不同瘢痕切口位置,用铅丝标记,铅丝走向平行于激光灯(瘢痕切口)并均匀外放1 cm,用于靶区勾画。使用飞利浦大孔径CT 模拟定位机行CT 扫描(层厚1 mm)得到3套CT 图像:(1)在胸部仿真模体正上方模拟平整表面靶区(图1a);(2)在胸部仿真模体侧方向模拟胸廓曲面靶区(图1b);(3)在IBA 固体水模体上模拟瘢痕长度>25 cm 的超长靶区。

图1 电子线计划模体CT 扫描示意图

1.2.2 HDR 三维后装近距离敷贴CT 模拟图像获取

采用定位激光灯(X、Y 方向)分别模拟不同瘢痕切口位置,在图1a、b 相同瘢痕位置的基础上,将铅丝更换为3D 打印定制敷贴施源器(由3D打印梯形支架和施源导管组成)。梯形支架可以使管状施源器平行于瘢痕切口方向,采用两管照射时能分别与瘢痕保持间距0.5 cm,同时可以使管道与皮肤保持0.5 cm 间距。施源管道内放置细铅丝便于后期模拟施源器重建。使用飞利浦大孔径CT 模拟定位机行CT 扫描(层厚1 mm)得到3套CT 图像:(1)在胸部仿真模体正上方模拟平整表面靶区(图2a);(2)在胸部仿真模体侧方向模拟胸廓曲面靶区(图2b);(3)在IBA 固体水模体上模拟瘢痕长度>25 cm 的超长靶区。

图2 HDR 后装敷贴计划模体CT 扫描示意图

1.2.3 电子线放射治疗计划设计

将上述电子线CT图像分别导入医科达公司Monaco5.11治疗计划系统,勾画宽度2 cm、深度0.5 cm、长度分别为12 cm和26 cm的靶区,勾画外轮廓,在皮肤表面生成厚度为1 cm的组织填充物。使用医科达Synergy直线加速器的6 MeV电子线模拟源皮距照射,进行计划设计。(1)对于图1a靶区,采取机架角0°的源皮距照射,处方量18 Gy/6 f。选取20 cm×20 cm限光筒,射野挡铅根据靶区形状适形并保持各方向0.5 cm 边界,得到的照射野为3 cm宽,采用蒙卡计算模型计算剂量,得到Plan1计划。(2)图1b靶区在左侧方,故将机架角度设为90°的源皮距照射,其他参数不变,得到Plan2计划。(3)对于长度>25 cm的靶区,在用电子线照射时,限光筒最大尺寸为25 cm×25 cm,故单野很难进行照射,需要采取分野照射,为避免两野衔接照射时在皮肤表面瘢痕切口产生低剂量,我们采取两野无缝衔接照射技术,即模拟一26 cm长切口靶区,分两段(18、8 cm)照射,两野分别选用20 cm×20 cm限光筒和10 cm×10 cm限光筒,两野X轴铅门方向做无缝衔接,按照Plan1计划设计方法得到26 cm×3 cm射野,计算剂量后得到Plan3。

1.2.4 HDR 三维后装近距离敷贴计划设计

将3套敷贴CT 图像分别导入医科达公司Oncentra4.3治疗计划系统,勾画宽度2 cm、深度0.5 cm、长度12 cm 的靶区。双管施源器重建方法:沿两根铅丝走向分别进行两根施源器重建,施源器间距已由梯形支架固定为1 cm(图3)。施源器距离皮肤0.5 cm,以皮下0.5 cm 为剂量参考点,参考点剂量18 Gy/3 f。

图3 HDR 三维后装近距离敷贴双管施源器重建示意图

2 结果

2.1 平整表面靶区剂量分布比较

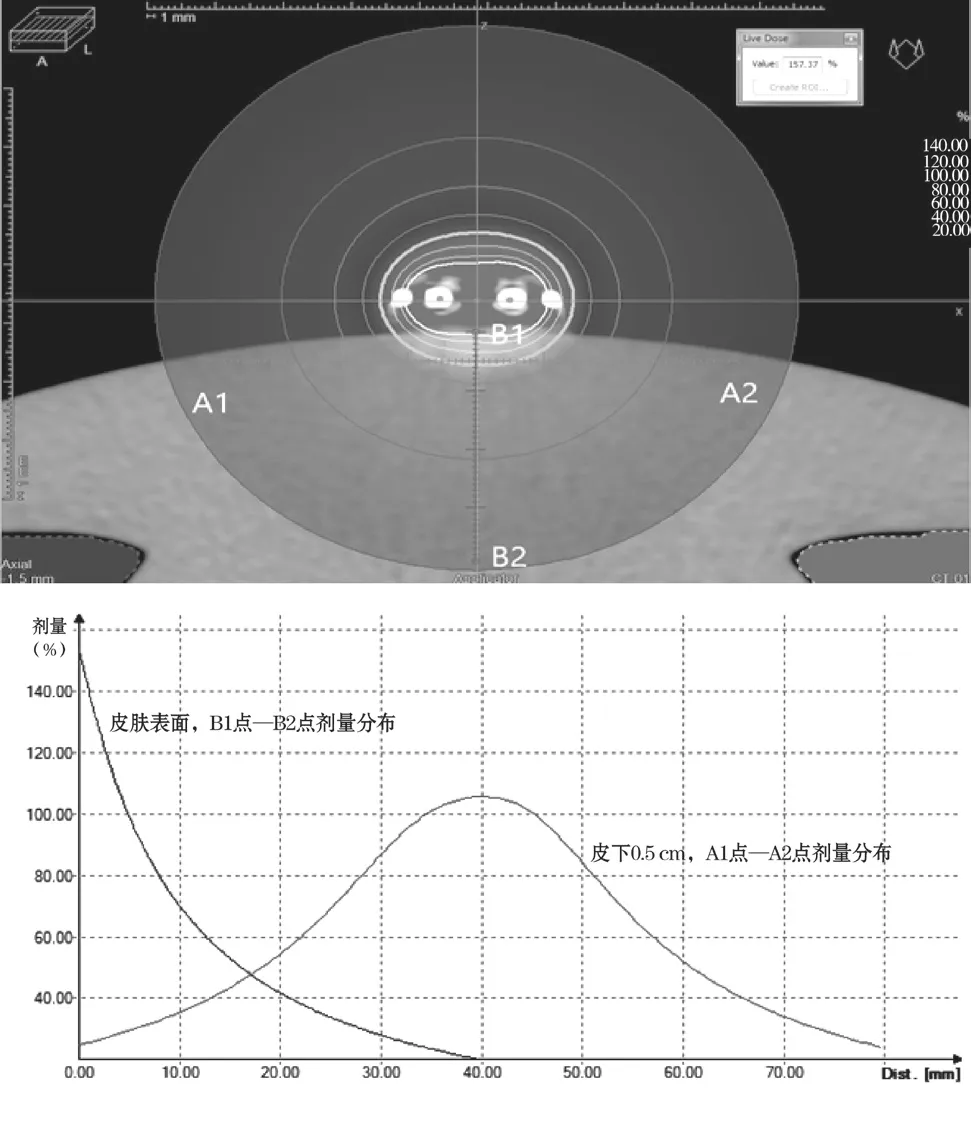

6 MeV 电子线照射的有效治疗深度(R85)为1.8 cm 左右(含1 cm 组织等效物),皮肤表面剂量为处方剂量的95%左右,见图4;HDR 三维后装近距离敷贴的皮下0.5 cm 位置100%处方剂量照射宽度为1.0 cm 左右,在皮肤表面处方剂量照射宽度为2.3 cm 左右,皮肤表面剂量接近处方剂量的160%,见图5。

图4 平整表面电子线照射中心层面剂量分布

图5 平整表面 HDR-SB 双管照射剂量分布

2.2 曲面靶区剂量分布比较

6 MeV 电子线照射的射野中心处R85深度仍在1.8 cm 左右(含1 cm 组织等效物),但是随着表面曲度变化,上下各层面照射深度变化明显(随着源皮距增加,照射深度变浅),见图6;HDR 三维后装近距离敷贴的施源器依旧可以跟瘢痕切口有较好贴合度,随切口曲度变化,在参考点层面,剂量分布较为一致(图7),与平整表面靶区剂量分布较一致。

图6 曲面靶区电子线照射剂量分布

图7 曲面靶区HDR 后装敷贴照射剂量分布

2.3 超长靶区(长度>25 cm)剂量分布比较

6 MeV 电子线照射的靶区长度超过最大限光筒尺寸,需要行分野照射,采用两野无缝衔接技术,衔接处皮下0.8 cm 左右处会产生>115%的高剂量区,见图8;HDR 三维后装近距离敷贴的施源器管道长度可根据瘢痕切口长度自由调整,不存在射野衔接问题,剂量分布较为均匀一致。

图8 平整表面瘢痕长度>25 cm 电子线照射剂量分布

3 讨论

瘢痕疙瘩是一种临床上常见的组织增生性疾病,是一种多基因参与的复杂病变。国内外相关研究提示,该病与常染色体显性遗传及免疫细胞、成纤维细胞及细胞外基质、生长因子等因素相关[3]。瘢痕疙瘩的治疗多采用以手术为主的综合治疗手段,包括机械性压力治疗、局部封闭、液氮冷冻、激光治疗、硅酮凝胶、基因治疗、化疗药物局部治疗、放射治疗等,其中手术+术后放射治疗是治疗和预防术后瘢痕疙瘩复发最有效的方法之一,放射治疗瘢痕疙瘩最早报道于1906 年[4],治愈率可达67.0%~97.2%[5-6]。

临床常用放射源有:(1)发射α、β、γ射线和中子射线的放射性核素;(2)产生不同能量射线X线的X线机;(3)产生高能电子束和高能X线的各类医用加速器;(4)产生质子束、中子束、负π介子束以及其他重粒子束的各类重粒子加速器[7]。瘢痕疙瘩术后放射治疗主要分为外照射和近距离放射治疗两种技术。外照射包括低能X线、电子线。由于电子线(β射线 )较表浅的X线照射有更高的控制率,而且电子线在浅表组织中有更好的剂量分布,不良反应较少,所有目前瘢痕疙瘩外照射的浅层X线照射已被电子线替代。近距离放射治疗的放射源包括锶90-钇90(90Sr-90Y)、磷32(32P)、192Ir敷贴近距离治疗。根据放射源剂量率分为低剂量率(low dose rate,LDR)和HDR两种方式。LDR近距离放射治疗因使用低剂量率放射源,治疗周期较长,已被HDR近距离放射治疗所取代。

本研究就我科目前开展的两种瘢痕疙瘩术后放射治疗技术(6 MeV 电子线和192Ir HDR 三维后装近距离敷贴)进行剂量学比较。平整表面靶区两种放射治疗技术比较结果显示,6 MeV 电子线和192Ir HDR 三维后装近距离敷贴高剂量区(80%以上处方剂量区域)剂量分布较为一致;电子线中心层面100%处方剂量宽度约1.3 cm,HDR 三维后装近距离敷贴为1 cm,电子线皮肤表面剂量为处方剂量的95%,HDR 三维后装近距离敷贴皮肤表面剂量高于电子线照射,电子线半影区较小,对周围正常皮肤组织的保护更优。实际操作中的差异多取决于后装敷贴施源器与皮肤表面的贴合度。曲面靶区两种放射治疗技术比较结果显示,6 MeV 电子线和192Ir HDR 三维后装近距离敷贴的剂量分布差异明显,对于耳廓、耳垂、下颌骨、肩部等部位,电子线源皮距照射时随靶区曲面变化,有效治疗深度变化明显;192Ir HDR 三维后装近距离敷贴治疗时对于曲度明显靶区能灵活布管,可始终保持与靶区皮肤贴合,保证了治疗靶区内与剂量参考点的剂量一致。对于长度>25 cm 的超长靶区,电子线照射布野需多个照射野共线衔接,在衔接处剂量热点约为处方剂量的120%;192Ir HDR 三维后装近距离敷贴的布源不受靶区长度限制,不需要分野照射,不会产生明显剂量冷点和热点。

目前,国内外众多研究对瘢痕疙瘩术后放射治疗的时机、照射方式、剂量分割模式、总剂量、等效生物学剂量及放射治疗后的复发因素等进行了研究[8-11]。我们参考国内外相关研究结果、自身临床实践及本研究结果,提出以下建议:(1)术后照射方式的选择需根据患者瘢痕疙瘩的部位和手术情况,若术后缝合切口规整且位于同一平面,总长度不超过25 cm,电子线和HDR 三维后装近距离敷贴均能满足需要,但是对于下颌、肩部、耳廓耳垂等曲面,HDR 三维后装近距离敷贴因能灵活布源,为优选方式,长度>25 cm 的超长靶区因电子线照射时限光筒最大射野面积的限制需分野照射,存在剂量衔接问题,但HDR 三维后装近距离敷贴放射源活度较低时照射时间过长的问题需特别注意;(2)HDR 三维后装近距离敷贴治疗与操作者经验有关,布源时需根据瘢痕术后缝合口个体化实施,施源器与皮肤表面的贴合度是关键;(3)对于超长靶区的电子线照射,可采用两野无缝衔接技术,由于电子线锥形束发散的特点,需在计划系统中准确调整衔接射野间距,确保靶区照射野衔接处不出现明显剂量热点。

综上所述,本研究从瘢痕疙瘩术后放射治疗剂量学方面对常用的两种放射治疗技术进行比较,可为临床提供物理剂量学依据和选择建议,后续将进一步从疗效、不良反应、美容效果等方面进一步探索。