下肢毁损伤分段损伤控制救治研究

2022-02-24黄秀珍郭加南

黄秀珍,郭加南,赵 杰,牛 畅

(郑州大学第一附属医院,河南 郑州 450000)

损伤是临床常见的疾患之一,是导致中青年人群死亡、残疾的主要因素[1],常由高处坠落、交通事故等外在暴力导致。骨科下肢毁损伤最为多见,患者通常伤情严重,多伴有肢体感觉功能障碍、疼痛、出血甚至休克等症状,若救治不及时还可能发生多器官功能衰竭、弥散性血管内凝血、营养衰竭等严重并发症,从而危及生命[2]。损伤控制理论认为对于急需实施手术但生命体征不稳的患者应当先行保命手术,待患者身体条件允许后再实施确定性手术[3]。损伤控制理论在严重多发伤患者的临床急救中的应用价值已得到证实,本院骨科在下肢毁损伤患者的临床急救中采用分段损伤控制处理模式,取得了较为满意的成效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

回顾性分析本院2018年1月—2018年12月收治的116例骨科下肢毁损伤患者的临床资料,纳入标准:符合骨科下肢创伤手术条件及特征,明确诊断为下肢骨科损伤;损伤严重程度(ISS)评分≥16分;手术时间预测>90 min;严重创伤失血过多,红细胞输注量>10 U;血流动力学不稳。排除标准:严重肝、肾、肺、心等重要脏器损伤者;精神异常者;凝血功能异常者;合并严重慢性疾病、恶性肿瘤或血液系统疾病者。根据临床急救治疗方法的不同分为两组:对照组52例,男31例,女21例,年龄25~75岁,平均(44.05±4.87)岁,交通意外伤30例,高处坠落伤12例,重物击打伤10例,致伤到入院平均时间(58.52±9.74)min;研究组64例,男 40例,女24例,年龄22~63岁,平均(43.74±3.98)岁,交通意伤36例,高处坠落伤17例,重物击打伤11例,致伤到入院平均时间(53.74±10.56)min。两组一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。本研究获医院伦理委员会批准,所有患者均知情同意。

1.2 手术方法

研究组实施分段治疗,具体分为:第一阶段:清洗创面、止血,控制致命性大出血及创面污染。缺血性休克者予以抗休克治疗。根据出血情况进行输血治疗以补充血容量。闭合性骨折予以牵引治疗和外固定。骨折严重者立即行截肢手术;第二阶段:充分评估患者的伤情,制定治疗方案,ISS评分≥20分者送入ICU,采取吸氧、纠正凝血障碍、接触通气障碍等治疗措施;对于ISS评分<20分者送入重症病房治疗。患者生理状态改善后行确定性手术。定时监测血常规、体温、尿量、血流动力学等,及时调整治疗方案,并指导患者做肢体功能锻炼。

对照组按照常规方法实施急救治疗,患者入院后即开放静脉通路进行静脉输液,做好术前准备,一边进行抗休克治疗一边实施手术,行一期详尽手术,修复创伤,术后入住ICU,并采取抗感染、抗休克和纠正酸碱、电解质平衡措施。

1.3 评价指标

记录两组的抢救成功率(1周内未死亡即为抢救成功)、下肢康复情况(急救后1个月评估,包括肌力、屈伸度、膝关节僵硬、局部水泡、局部肿胀等)、急救时间、出血量、ICU天数、平均住院时间、并发症发生率及家属的急救满意度(发放《急救满意度调查问卷》进行评价,评分≥80分为满意,60~79分为一般,≤59分为不满意)。

1.4 统计学方法

应用SPSS 20.0软件对数据进行处理,计数资料以例表示,数据比较进行x2检验,计量资料以±s表示,比较采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 早期结果

研究组抢救成功62例,死亡2例,24 h内死亡1例,抢救成功率96.88%;对照组抢救成功45例,死亡7例,24 h内死亡4例,抢救成功率86.54%。研究组的抢救成功率明显高于对照组(P<0.05)。

研究组患者的急救时间、ICU天数、平均住院时间均明显短于对照组(P<0.05),两组的出血量比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组的抢救情况(±s)与比较

表1 两组的抢救情况(±s)与比较

images/BZ_94_1301_865_1612_929.pngimages/BZ_94_1612_865_1864_929.pngimages/BZ_94_1864_865_2118_929.pngimages/BZ_94_2118_865_2276_929.pngimages/BZ_94_1301_993_1612_1057.pngimages/BZ_94_1612_993_1864_1057.pngimages/BZ_94_1864_993_2118_1057.pngimages/BZ_94_2118_993_2276_1057.pngimages/BZ_94_1301_1120_1612_1184.png急救时间(min)ICU天数(d)images/BZ_94_1612_1120_1864_1184.png48.60±8.76 8.39±4.56images/BZ_94_1864_1120_2118_1184.png93.42±12.58 10.36±5.47images/BZ_94_2118_1120_2276_1184.png<0.001 0.036

研究组的早期并发症总发生率为4.69%,显著低于对照组的17.31%(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者早期并发症发生率(例)与比较

2.2 随访结果

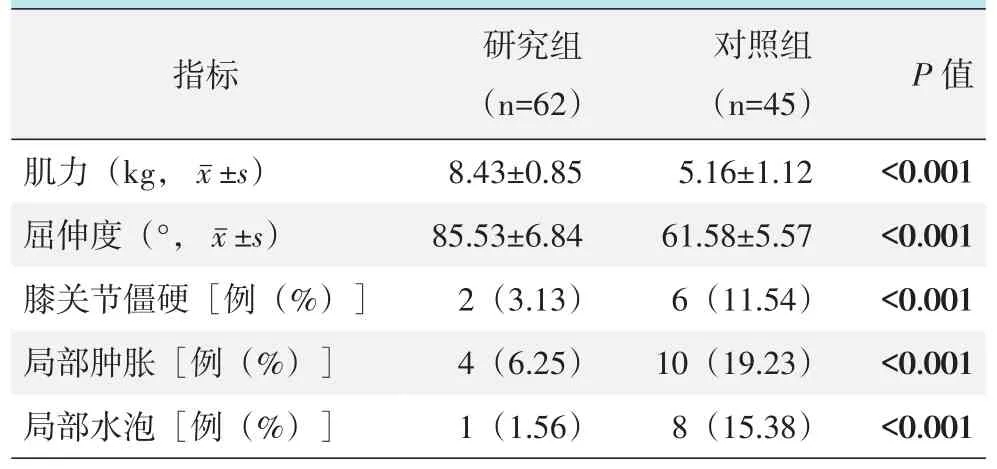

所有患者出院后均获随访,随访时间12个月以上。急救后1个月,研究组患者的肌力、屈伸度值均显著高于对照组,膝关节僵硬、局部肿胀、局部水泡发生率均显著低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组急救后1个月的下肢康复情况与比较

研究组患者家属对急救工作的总满意率为98.44%,显著高于对照组的86.54%(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者家属的急救满意度与比较

3 讨论

严重下肢骨科创伤患者多伴有其他损伤,伤情严重,很难承受长时间的复杂骨科手术,对于伤情严重的下肢毁损伤患者,实施早期扩大化手术治疗,采用早期完全处理模式的合理性有待商榷[4]。

损伤控制外科强调在确保外科复苏的基础上抢救患者生命,再开始最终治疗,是严重躯体损伤急救策略上的重要进展[5]。严重骨科下肢毁损伤患者,即便技术上可实现一期修复与重建,但大型复杂外科手术会超出伤者的生理承受极限,故有必要先行损伤控制,待患者生命体征稳定后再行确定性手术[6]。本研究显示,研究组在急救成功率、急救时间、ICU天数、平均住院时间、下肢康复、并发症发生率、急救满意度方面均优于对照组。这与国内相关文献报道结论相符,表明分段损伤控制用于下肢毁损伤的临床急救能快速、有效地确保患者病情稳定,为后续确定性手术做好充分准备,从而提高急救成功率[7,8]。国外报道表明,外固定术在创伤早期可将复苏期死亡率从22%减少到8%[9]。研究组患者在使用支架外固定术后,出血得到有效控制,血压逐渐上升。由于创伤严重程度、受累脏器、创伤部位的不同,常规的急救模式很容易发生轻-重、缓-急、局部-整体处理顺序上的矛盾[10]。分段损伤控制对伤情进行简单处理后送入ICU监护治疗,待各项生理指标得到一定恢复后择机行确定性手术,可大大减轻早期复杂手术对机体造成的二次创伤,降低各种严重并发症的发生风险[11,12]。另一方面,家属无需立即面临患者即刻行大型手术的局面,有利于缓解其焦虑、恐惧心理,故家属对这种急救模式的认可度更高。

综上所述,分段损伤控制可效控制损害,缩短急救时间,提高骨科下肢毁损伤患者的急救成功率,促进下肢功能恢复,提高家属的急救满意度,应用优势显著,有较高的临床推广价值。