百年“新”书店

2022-02-24张雅雯

张雅雯

一进书店,我就看到一个钥匙链,上面用繁体字写着“不干了”。看过《觉醒年代》的朋友都知道,这是鲁迅先生在教育部门口抗议时,手中的那块木牌上面的字样。环顾四周,墙上的展板、柜台上的文创、书架上的选集等,满满都是有关鲁迅的元素。记得当年学过一篇题为《一面》的课文,是售票员阿累与“偶像”鲁迅在一家书店偶遇,并因书结缘的故事,里面的那家书店,似乎就叫“内山”。可印象里这家书店原本在上海,而且历史变迁中早已关停,怎么会突然间出现在天津?

一来二去地,我成了书店的常客,知道了平时总穿着蓝色衬衣、卡其色围裙穿梭忙碌着的人就是书店的总经理,他叫赵奇,读者都亲切地唤他“蒙奇奇”。

一个工作日的下午,店里刚好人不多,我这个早已混得脸熟的顾客便找“蒙奇奇”攀谈起来。

“没错,这就是课本里讲到的内山书店。”赵老板笑呵呵地打开了话匣子。他告诉我,他和内山的缘分,也是源于那篇《一面》。2013年时,当时还是电视台纪录片制片人的赵奇策划制作了一档关于海外书店的纪录片,寻访那些自20世纪五六十年代开始在海外销售中国出版物、宣传中国文化、促进文化交流的书店。过程中,他偶然结识了内山家族的后人,在东京见到了课文中出现过的内山书店。“我一看到内山书店,就产生了一种与先生心灵相通的感觉。《一面》是我上学时印象最深的课文之一了,没想到,内山先生的后人们还坚守在书店。”

1945年,上海内山书店因历史原因落幕。两年后,内山完造先生带着遗憾归国。此后直至生命的最后一刻,内山完造先生一直在为两国友好四处奔走,去世后,内山先生的家人遵照其意愿,将他安葬在了中国上海的万国公墓。

“内山家族的后人告诉我,让内山书店重回中国故土,是内山完造先生的夙愿。‘以书肆为津梁,期文化之交互’,我想帮内山先生完成这个心愿,把这样一个中日交流的窗口重新打开。”

为了把内山书店开起来,赵奇放弃了媒体工作,开始研究如何经营实体书店,而更严峻的挑战是资金。赵奇和家人四处筹款,几乎将全部家当投入到重开内山书店上,可依然不够。“内山书店即将重开”这个消息不胫而走后,很多书友主动联系到赵奇,表示要参与众筹,促成内山书店落户天津。2021年,内山书店在天津重新开张,这一年,内山书店104岁,距它暂别中国,已经过去了70多年。

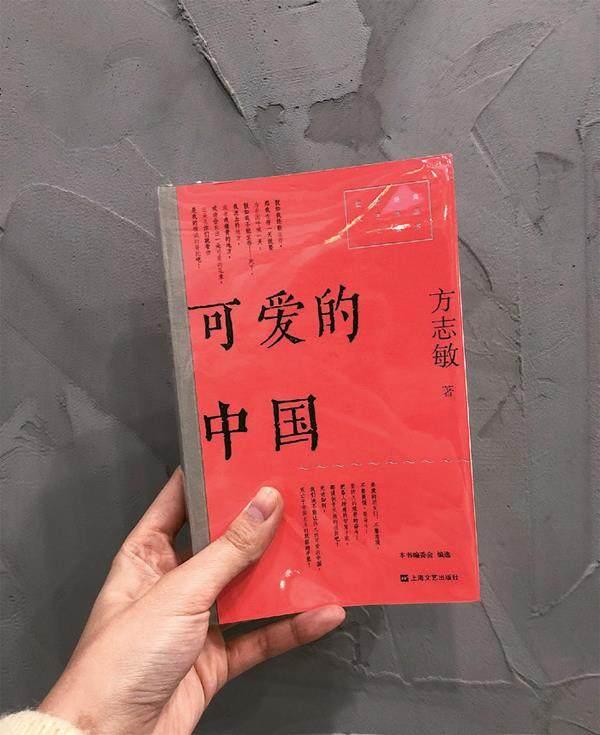

赵奇说,100多年了,之所以有这么多书友记得内山书店、惦念内山书店,除了《一面》寥寥数语描绘的书店内景和“矮小而结实”的内山先生,更是因为那些在近现代史上闪闪发光的名字,都曾与它有过渊源:鲁迅先生临终前三天都还坚持光顾内山书店,田汉先生在内山书店创作我们的国歌,战乱时期内山先生用书店为左翼进步人士提供避风港,仁人志士经由内山书店这个“秘密联络点”传递、留存方志敏烈士的《可爱的中国》……

现在的内山书店,装潢现代,咖啡飘香,不时登上“最美书店”的热搜,似乎只有墙上一张张记载历史的老照片还在诉说着曾经的沧桑。

“这里,看上去并不像‘百年老店’呢?”我不解地问。

“那是因为内山书店本身就是新潮的啊!”赵奇捧着咖啡微笑地回应我,“我们为顾客提供咖啡餐食,为小朋友们提供通识课,为大众提供试读、退换和借阅,为青年才俊提供发表和讨论的空间,为老年人提供书籍整理规划,为任何一位想读书又迷茫的读者打造定制书单……”

赵奇感慨道:“这些看似新潮的服务,其实都蕴含着书店百年之前的理念!”当年的内山书店,是从一家杂货铺起家的,书籍杂志和生活杂物,都属内山书店的销售范围。内山书店还是我国历史上第一家“开架售书”的书店,如果没有这个创新,也就没有阿累与鲁迅先生的“一面”了。内山先生在书店内用几张沙发和一张小桌子办起了“内山漫谈会”,供读者聊天、饮茶、会友。内山书店是文化交流的沙龙,是进步思想的传播阵地,鲁迅、郁达夫、瞿秋白等,这些先生都是因此与内山老板结缘的。现代人需要书籍,需要咖啡,需要文创,这些是人们在温饱解决后的精神刚需。“我们现在做的就是像当年的内山先生一样满足大家的精神刚需,这不过是将百年前内山先生的人文精神与当下社会的痛点结合起来了。”创新,本身就是一种延续,一种传承。

環顾四周,我仿佛看到鲁迅先生依然坐在藤椅上翻书,三三两两的青年立于书架旁蹭读,店员为客人端来热茶,内山先生忙碌奔走……时光仿佛让这家“老”书店充满了新空气,而眼前这家“新”书店也仍蕴含着老味道。

这时,一名学生模样的朴素青年摩挲着一本装帧精美的厚厚的新书。“这书是很好的”,赵奇向他微笑道,就像当年的阿累与内山先生。

责任编辑:马春梅