梦落玉枕

2022-02-23王凯欣

摘要:枕是人类生活中不可或缺的日常用品,其使用历史悠久,《诗· 陈风·泽陂》中的“辗转伏枕”应是关于枕的最早记录。枕的质地一般有木、玉、石、竹、布、陶和瓷等器类,以瓷枕居多。从出土实物资料来看,瓷枕作为中国古代陶瓷中普遍而独特的器类,在隋唐时期已十分流行,宋元时期瓷枕制作工艺与装饰艺术均发展到极致,明清以后由于制瓷业的中心由北方转至南方而逐渐衰落。本文主要对安徽博物院收藏的宋三彩卧女抱鹅枕进行分析解读。

关键词:安徽博物院;三彩;仕女枕

一、基本特征

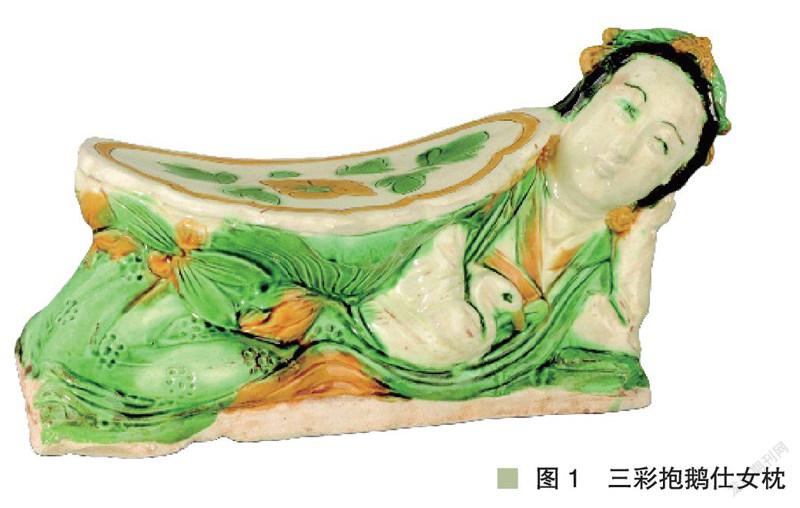

该三彩卧女抱鹅枕,高15、长30.9、宽11.2厘米,藏于安徽博物院(图1)。枕塑一女子侧卧小憩状,左手撑头,面带微笑,头发施黑釉渲染,发饰以黄、绿两色釉点缀。卧女右手抱鹅于胸前,着绿色长衫,衣衫上饰黄花、荷叶以及戳印等纹样,自然流畅,简洁疏朗。枕面略有弧度,作如意云头形,云头尖端一侧略高,整体设计非常适于枕者安睡。枕面以黄釉线条圈出一个开光,其内绘折枝牡丹纹,花黄、叶绿,娇艳动人。枕底本来书有几字墨书,第一字为“河”,第二字似是“北”,可惜其他字迹已难以辨识。宋代陶瓷器上书有墨书的现象也较为多见,有的是产家书写的,也有的是使用者书写的。而为防止烧造时枕心中空炸裂,故在枕底一角留有一个小圆孔,这也是瓷枕烧造的惯例。

二、时代与窑口推测

1.时代推测

我国古代的三彩枕多为唐至清中期生产的陶瓷枕,其制作工艺是先素烧胎体,再在胎体上施彩釉后低温烧成,釉色呈黄、绿、白、酱等多种色彩,以北方窑口烧造为主。

而此枕之所以说是宋三彩,首先从器物的纹饰上着眼。唐时的三彩多供贵族使用,装饰华丽繁复,而在宋时由于三彩技术和小农经济的发展,三彩器物逐渐步入民间,且宋时文化强盛,节日娱乐较具多样性,所以装饰题材大部分较贴近民生,图案、花样等也透露着市井民俗风味。再看辽三彩,则仅有花卉、游鱼、云朵等几种简单的纹饰,素材较单一,但构图讲求严格规整对称,花纹繁复,充盈整个器物,契丹游牧民族审美强烈,十分具有地域文化特色。

其次,从器型上看。唐三彩是低温铅釉彩,含微毒,大部分用来做明器,如镇墓兽、佣等,如《唐会要》卷三十八记载了太极元年(712)时的情况:“王公百官,竞为厚葬,偶人像马,雕饰如生。”直至宋辽时期,因为工艺的进步,三彩工艺已可用于制作实用器,如枕、瓶、灯等,其中人物枕的代表造型就是卧女抱鹅。再观辽三彩仅见杯、盘、碟等少数日常器,其中的鸡冠壶、皮囊壶等三彩瓷器有明显模仿草原原有的皮质、木质器类的痕迹。

从瓷土原料和釉色上看,隋唐时期的三彩熔点低、易流动,色彩种类也不够丰富。宋三彩釉熔点较高,稳定不易流动,色彩搭配和谐度高,在唐时黄、褐、绿、白等颜色上,增加了艳红色和乌黑色,以及著名的翡翠釉。辽三彩的原胎瓷土用料较差,常须再施一层化妆土入窑进行二次烧制,这也就是辽三彩器物常见胎体为粉红色的原因,且辽时釉色单一,多只有黄、白、绿三色。

由上述总观,其应为宋三彩卧女抱鹅枕。纹饰上,人物塑造形象具体,日常生活气息浓厚,市井民俗趣味十足,折枝花卉明晰艳丽,笑靥细眉温婉自如,衣带发髻翩然闲适,宋风巍然;器型上,卧女抱鹅,美观实用、枕型自然、立体流畅、风格时尚、器图一体;釉色上,黄绿交错视觉性强,不同釉彩界线分明,施釉手法精细成熟。因此,该枕的制作工艺较唐、辽有着明显的进步,纹饰、器型、釉色等方面宋风明显,所以笔者推断该器应属于宋三彩。

2.窑口推测

根据已发掘出土的材料统计,宋金元时期烧制三彩瓷枕的窑口主要分布在河南省、河北省、山西省、陕西省等地区,具体来说包括当阳峪窑、禹县扒村窑、长治窑、榆次窑、磁州窑等,即宋元时期三彩瓷枕最主要流行于北方地区,南方很少有三彩瓷枕发现。南方不流行三彩瓷枕的原因有三种可能:一是由于南方盛产竹子,用竹子枕更便宜,因此多用竹子枕来替代瓷枕;二是由于南方夏季潮湿炎热,南方人多喜用竹制家具,那么使用陶瓷枕就会在一定程度上损坏竹床;三是由于南方人性情娴静,多喜欢用釉色纯洁莹润之物,三彩这一釉色不太符合其审美。

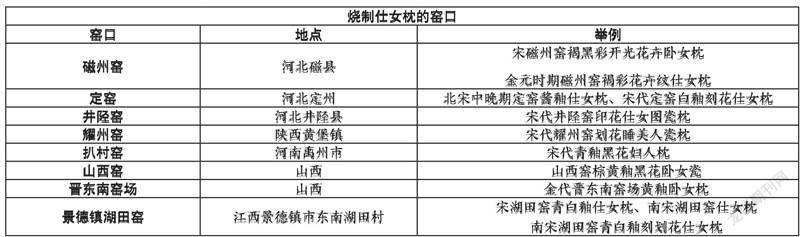

而整理仕女枕的烧制窑口(见表),一方面发现仕女枕总体现存数量较少,另一方面发现其基本集中于北方窑口,如定窑、磁州窑、耀州窑等,而南方窑口烧制很少,目前仅在景德镇的湖田窑中有所发现。而出土于景德镇湖田窑的仕女枕,在造型和工艺上与这件宋三彩卧女抱鹅枕完全不同,烧制于湖田窑的仕女枕基本采用青白釉而非三彩这一釉色,因为当时湖田窑作为南方兴盛的窑口,主要以制作青白釉闻名,同时湖田窑生产的仕女枕多为三层结构,仕女形象的体型也较纤细。而宋三彩卧女抱鹅枕采用的是北方窑口盛行的三彩工艺,且仕女形象圆润丰满,由枕面和枕下两层构成。

因此,结合宋金元三彩瓷枕和仕女枕的出土窑口分析,可推测此件宋三彩卧女抱鹅枕,应属于北方窑口。

三、余论

1.纹饰内涵

宋代是瓷枕发展的鼎盛时期,在当时小农经济发展、商业繁荣、市民阶层不断发展壮大的社会背景下,为了迎合市场需求,宋三彩瓷枕的纹饰如上文所言,相较于唐三彩的雍容富丽、色彩饱满,不仅色调更加素雅,也更具有民俗色彩,各种民俗风趣元素成为了宋瓷枕的装饰题材。总的来说,宋代瓷枕的纹样装饰题材大体可以分为几何图案类、山水草卉类、虫鱼鸟兽类、人物图画类等。

下面我们具体来解读一下这一件宋三彩卧女抱鹅枕上的纹饰内涵:

首先该卧女手中抱有一只白胖圆潤极具可爱特征的小白鹅,而鹅在古代是吉祥的动物,寓意为忠贞、永恒的爱情,因为鹅始终保持着一种动物界中稀有的“终身伴侣制”,是世界上最钟情的生灵,它们不仅在繁殖期互帮互助,平时也是成双成对,如果其中一只死亡,另一只定会为之“守节”,终生单独生活;同时鹅又音同“我”,送鹅暗含“送我”之意,因此“抱鹅”这一纹饰主要包含了对美好爱情的祝福之意。

紧接着分析该仕女枕上饰有的“一把莲纹”(图2)。“莲”作为中国古代陶瓷上的重要纹饰,一直拥有着十分丰富的内涵。而“一把莲”又称“一束莲”,主要是把莲花、莲蓬,配以茨菰、红蓼、香蒲等水生植物,用丝带扎在一起,其以生动、密集的特性表现着宇宙万物的节奏感和顽强旺盛的生命力,象征着永恒吉祥。结合相关文献研究,笔者粗浅认为这件器物上的“一把莲”纹饰主要有以下内涵:一是因为莲蓬多子以及花、根、茎、实的繁荣共生的旺盛生命力等特征,来象征女子生育能力,并以“莲”与“连”谐音来祈愿其多子多孙、儿孙满堂,也象征其家道昌盛;二是由于“莲”与“怜”同音,来表达对美好爱情的寄托,祝愿夫妻百年好合、情比金坚;三是以莲花作为佛教中的圣花来体现吉祥如意,祈求和平美好、万事顺遂的生活;四是由于莲与“廉”谐音,来体现女子的清白纯洁,祈盼新妇成为恪尽职守的贤妻。

然后是枕面上饰有的折枝牡丹纹(图3)。牡丹花一直被誉为“富贵花”,广受皇室贵族的喜爱,同时其也是瓷器上较为盛行的一种装饰题材,多以缠枝、折枝等不同形态表现,这一瓷枕上的折枝牡丹纹色彩鲜明、黄绿交错,视觉冲击很强,并且枝叶繁密、生长力旺盛,因此主要用来象征富贵吉祥、繁荣昌盛,表达祈盼家族繁盛之愿。

最后是瓷枕背面,仕女衣裙上的戳印纹(图4)。戳印纹作为陶瓷上最常见的纹饰之一,早在新石器时代就已经被使用,一般没有什么特别的内涵,而这件瓷枕上面的五个大小基本相同的戳印纹,也仅是起到装饰衣裙、增加美感之用,并没有什么深层次的内涵。

2.主要用途

宋金时期随着瓷器的进一步发展,瓷枕也普遍应用于各阶层人民的生活种,有着十分广泛的用途。通过整合文献研究发现,宋金时期的瓷枕大致具有以下功能:一是具有寝具的实用功能,同时兼有消暑纳凉的功效,这一点可以从出土于磁州窑的瓷枕上写的一首诗“久夏天难暮,纱橱正午时。忘机堪昼寝,一枕最幽宜”中得知;二是具有陪葬的明器功能,磁州窑出土的一件金代白地黑花符咒纹如意瓷枕,枕面中心就书有道教的符咒纹和“勒鬼”二字,表明这一瓷枕为死者驱鬼所用;三是具有驱邪的镇墓镇宅功能,陈万里先生所著的《陶枕》里就有一件“张家造”印记的腰圆形狮纹枕,其瓷枕上方就书有“镇宅大吉”四个字而显明了这一功能;四是具有祈福祝愿的功能,瓷枕上绘有的喜鹊、鹿、鸳鸯、鱼等纹饰均能表现美好祝愿之意;五是具有婚嫁的礼品功能,如中国磁县博物馆馆藏的一件金代白地黑花花竹纹八角枕,其不仅枕面上绘有一簇竹叶,竹叶上方也写有“花”字,由“竹”与“烛”同音,将“竹”与“花”合起来理解便是“花烛之喜”的意思。

而这一件宋三彩卧女抱鹅枕,大致可以推断出是作陪嫁之用。因为根据文献可知,宋金时期仕女枕大多同婴儿枕一样,作陪嫁之礼。姑娘出嫁时,娘家选一对瓷猫枕、仕女枕或者孩儿枕做嫁妆,主要寓意吉祥祝福;同时《白虎通义》卷十《嫁娶》中写道:“用雁者,取其随时南北,不失其节,明不夺女子之时也……又取飞成行、止成列也。明嫁娶之礼长幼有序,不逾越也”,这表明鸿雁常作新郎送给新娘的礼物,希望女方做一个贤妻,也表达对未来美好婚姻的祝福,又因鸿雁不易获取,中国古代就经常会用白鹅来代替鸿雁作纳采之礼和接亲之用。因此,这一宋三彩卧女抱鹅枕应是作女方陪嫁之用,来祝愿新婚夫妻白头偕老、永结同心。

综上所述,安徽博物院藏三彩卧女抱鹅枕的时代上应为宋时期,窑口上应属于北方窑口;其纹饰内涵主要体现对幸福婚姻的祝福以及对美好生活的祈福;在功能用途上应是作女方陪嫁之礼来恭贺新婚。当然,这一仕女枕背后还有很多丰富的内容等待我们去进一步揭晓。瓷枕既是一种方便人们的实用品,又是一种可供观赏的艺术品,其背后还蕴藏着人们美好的精神寄托,人们可以通过抱枕入梦的形式,来表达出希望梦想成真的质朴情感。

参考文献:

1.钟鸣.“美人”从何而来?[J].新民周刊,2015(25):82..

2.張滢.彩枕伴梦 宋风遗韵——院藏宋代三彩听琴图枕和婴戏枕赏析[J].文物天地,2017(07):42-45.

3.杨旭光.磁州窑瓷枕纹饰的吉祥寓意研究[J].中国陶瓷,2019,55(06):91-95.

4.余可欣.从磁州窑瓷枕看宋代民俗文化[J].景德镇陶瓷,2017(02):35-36.

5.卜琳.试论宋代民窑瓷器的审美取向[D].西北大学,2003.

6.刘辉.宋元陶瓷枕的考古学研究[D].吉林大学,2019.

7.王莉.唐宋陶瓷莲花纹的比较研究[D].景德镇陶瓷大学,2013.

8.索德浩.陶瓷枕的分类、演变及相关问题[J].文物春秋,2004(02):18-30.

9.姜兵.造型各异的古代三彩瓷枕[J].东方收藏,2020(13):12-18.

10.孔超.陶瓷枕具研究——以唐至宋元时代为中心[D].复旦大学,2014.

作者简介:

王凯欣,单位:安徽大学历史学院,硕士在读,研究方向:文物与博物馆