电针联合低频电刺激对中风后上肢弛缓瘫患者上肢功能重建的影响

2022-02-21贾泽坤

方 钊,贾泽坤

(1. 安徽中医药大学,安徽 合肥 230038;2. 安徽省针灸医院,安徽 合肥 230061)

中风包含现代西医学中脑梗死、脑出血等脑血管疾病,具有发病率、致残率及病死率均较高的特点。随着医学诊治水平的不断发展,中风病患者的病死率得到了明显控制,但致残率仍居高不下,大部分患者会遗留认知、感觉、语言、肢体运动等方面的功能障碍,其中以肢体功能障碍最为常见[1]。在肢体功能障碍康复方面,上肢功能康复的难度远高于下肢,据统计,中风发生后3~6个月55%~75%的患者仍遗留不同程度的上肢功能运动障碍,严重影响患者的正常工作和生活能力[2]。目前临床上治疗中风后上肢功能障碍的手段较多,如运动疗法、药物疗法及作业疗法等,但疗效仍有待提高。针灸作为中医康复治疗本病的重要方法,从传统的针刺经络腧穴到针刺经筋结点与肌肉运动点,再到电针、腹针及头穴丛刺等,用于治疗中风后肢体功能障碍的疗效不一。既往研究证实,低频电刺激能够通过直接刺激肌肉和神经来促使外周神经去极化及肌肉收缩,进而增强局部微循环,改善患肢运动功能和日常生活能力[3-4]。因此,本研究尝试采用电针联合低频电刺激治疗中风后上肢迟缓瘫,客观评价该治疗方案的有效性,以期为后续开展治疗中风后上肢功能障碍疗效可靠安全的康复疗法提供依据。

1 资料与方法

1.1诊断标准 西医诊断参照《各类脑血管疾病诊断要点》[5]中“脑栓塞”“动脉粥样硬化性血栓性脑梗死”“脑出血”等的规定。中医诊断符合《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》[6];偏瘫类型参照Brunnstrom六阶段分期标准对弛缓性瘫痪的规定为Ⅰ~Ⅱ期,偏瘫肢体表现为弛缓性麻痹,肌肉未发生随意收缩或仅表现出轻微的联合反应。

1.2纳入标准 符合上述西医诊断标准和中医诊断标准,年龄40~75岁,中风次数<2次,病程15~90 d,脑血管疾病均经MRI或CT检查证实,神经功能缺损程度评分中的“肢体功能缺损”评分在10分以上(包含10分),上肢徒手肌力<3级,认知功能良好,生命体征平稳,获取患者知情同意书。

1.3排除标准 由脑外伤、脑肿瘤、脑寄生虫病等非脑血管疾病引起的神经功能缺损患者,诊断为一次性脑缺血发作或神经功能损伤具有可逆性患者,蛛网膜下腔出血及需行颅腔手术治疗的脑出血患者,合并心、肾、肺等重要脏器功能严重受损者,合并认知功能障碍及意识模糊者,妊娠期和哺乳期女性及合并严重的精神病患者。

1.4一般资料 选择2018年4月—2019年10月安徽省针灸医院收治的中风弛缓瘫患者82例作为入选对象。将入选患者随机分为2组:观察组41例,男27例,女14例;年龄42~73(56.2±5.9)岁;病程20~75(35.8±4.1)d;脑血管疾病类型:脑梗死25例,脑出血16例;Brunnstrom分期:Ⅰ期26例,Ⅱ期15例。对照组41例,男28例,女13例;年龄43~74(56.8±5.8)岁;病程18~73(35.5±4.3)d;脑血管疾病类型:脑梗死24例,脑出血17例;Brunnstrom分期:Ⅰ期25例,Ⅱ期16例。2组患者一般资料比较差异无统计学意义(P均>0.05)。本研究符合《赫尔辛基宣言》及相关伦理要求。

1.5治疗方法 所有患者入院后均给予脑梗死和脑出血常规内科处理。对照组给予电针治疗:取穴合谷、外关、手三里、曲池、臂臑穴、肩髃穴,针具选择一次性无菌针灸针(贵州安迪药械有限公司,规格:0.35×40 mm),电针仪选择KWD808-1型脉冲针灸治疗仪(常州英迪电子医疗器械有限公司),穴位消毒,将一次性无菌针灸针垂直刺入以上穴位中心,得气后施行平补平泻法。取外关和手三里及臂臑穴和肩髃穴2组穴位,针柄分别连接电子针疗仪输出端,刺激频率设置为2 Hz,连续波,刺激强度以患者能够耐受为度,每次治疗30 min,1次/d,连续治疗4周。观察组在电针治疗基础上给予低频电刺激治疗,取穴内关穴、郄门、外关、手三里,使用屈伸肌低频穴位电治疗仪,刺激波形选择断续波(断续比为1∶1),刺激频率设置为50 Hz,患者取坐位或卧位,将一组电极置于外关和手三里,以患者出现手指伸展和腕背伸动作为宜,屈伸比需达到1∶2。将另一组电极置于内关和郄门穴,以患者出现手指屈曲和腕掌屈动作为宜。每组穴位治疗时间为30 min,每日治疗1次,连续治疗4周。

1.6观察指标

1.6.1徒手肌力 治疗前及治疗4周后评定2组患者徒手肌力变化,以未测到肌肉收缩为0级;伴有轻微肌肉收缩,但不足以引起关节活动为1级;减重状态下可完成关节全范围活动为2级;抗重力状态下能够完成关节全范围活动,但抗阻力状态下尚不能够完成关节活动为3级;能够在抗重力和抗阻力状态下完成一定关节活动为4 级;能够在抗重力和抗阻力状态下完成全范围关节活动为5级。

1.6.2日常生活活动能力 治疗前及治疗4周后采用改良的Barthel指数评分(MBI,上肢部分)对患者治疗前后日常生活活动能力进行评估,总分100分,分值越高代表日常生活活动能力越佳。

1.6.3运动功能 治疗前及治疗4周后采用四肢简化Fugl-Meyer 评分(FMA,上肢部分)对患者上肢运动功能进行评估,满分66分,分值越低表示上肢运动功能障碍越严重。

1.6.4上肢关节活动度 治疗前及治疗4周后采用上肢ROM测量患者肩关节、肘关节及腕关节屈曲度,由同一医师进行操作评估。

1.6.5临床疗效 显效:中风后上肢弛缓瘫症状不见,上肢肌力6级;有效:中风后上肢弛缓瘫症状明显改善,上肢肌力4~5级;无效:中风后上肢弛缓瘫症状无任何改善,上肢肌力在4级以下。总有效=显效+有效。

2 结 果

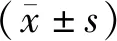

2.12组治疗前后徒手肌力比较 治疗后,2组患者徒手肌力均明显改善(P均<0.05);与对照组相比,观察组徒手肌力改善情况明显更优(P<0.05)。见表1。

表1 2组中风后上肢弛缓瘫患者治疗前后徒手肌力比较 例

2.22组治疗前后MBI评分和FMA评分比较 与治疗前比较,2组MBI评分和FMA评分均明显升高(P均<0.05);与对照组治疗后比较,观察组MBI评分和FMA评分升高更为明显(P均<0.05)。见表2。

表2 2组中风后上肢弛缓瘫患者治疗前后MBI评分和FMA评分比较分)

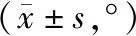

2.32组治疗前后上肢关节活动度比较 与治疗前比较,2组肩关节、肘关节及腕关节屈曲度均明显增大(P均<0.05);与对照组治疗后比较,观察组肩关节、肘关节及腕关节屈曲度更大(P均<0.05)。见表3。

表3 2组中风后上肢弛缓瘫患者治疗前后上肢关节活动度比较

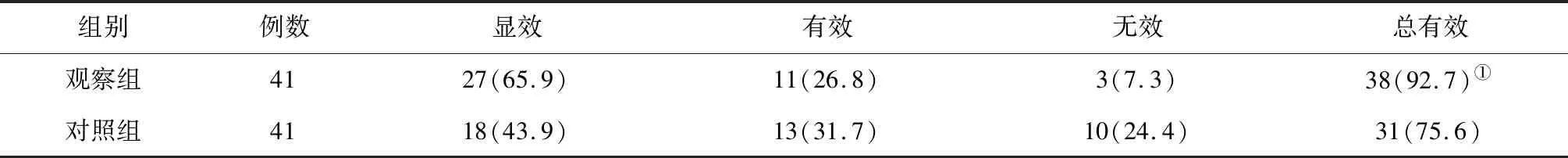

2.42组治疗后临床疗效比较 观察组总有效率明显高于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 2组中风后上肢弛缓瘫患者治疗4周后临床疗效比较 例(%)

3 讨 论

中风病是指在脏腑阴阳失衡与气血失调的基础上,因气血逆乱而导致脑脉痹阻或血溢脉外所引起的一类疾病,临床以突发昏扑、口舌斜、人事不省、言语不利、感觉异常、半身不遂等为主要表现[7]。目前临床尚无完全治愈中风病的方法,治疗核心在于如何促进神经功能恢复、提高患者的生活质量。由于中风存活者大多遗留肢体功能障碍,因此中风后肢体功能重建成为临床研究的重点和热点课题。中风肢体瘫痪在急性期主要表现为弛缓瘫,多由肢体运动神经元受损引发,表现为无随意肌肉收缩或出现轻微的联合反应,此期主要特征为上肢肌力显著减退甚至丧失,上肢运动功能较差,随着病程的进展,肌张力持续增大,形成痉挛瘫,进一步增加康复难度[8]。因此本研究选择中风后上肢弛缓瘫患者为研究对象,在肌张力未出现痉挛模式时给予及时干预,以期促进上肢功能重建,改善疾病预后。当前西医临床主要根据患者恢复程度给予理疗、药物、针对性的康复锻炼等,但效果有限。

中医认为,中风病位在脑,主要是因阴阳失调、气血逆乱、清窍受阻所致。中风后遗留的肢体功能障碍归属中医“痿证”范畴,其病位在筋腱,基本病机为气血不足,阴阳失调,筋脉失养,治宜调和气血,平衡阴阳,疏经通络,祛邪扶正。针灸在我国有着上千年的历史,其治疗脑中风后偏瘫的机制主要为减轻脑组织局部炎症反应,增加侧支循环,提高脑血流量,促进脑缺血损伤区域神经元细胞再生和新突触形成,对脑组织缺损结构的重塑及神经功能的恢复具有重要作用[9-10]。近年来越来越多的研究证实,针刺辅助康复训练疗法有助于恢复中风偏瘫患者上肢关键肌的运动功能,改善上肢及手部的日常生活能力[11-12]。电针是在常规针刺治疗基础上,利用电针治疗仪输出的电流作用于腧穴而达到治病的目的,其刺激强度较大,能够促进局部血液循环,调节机体生理功能。另外,本研究在电针基础上联合低频电刺激治疗,该疗法是治疗中风后肢体功能障碍的重要手段,其将电刺激作用于周围神经产生的兴奋信号传递给肌肉,诱发肌肉收缩,然后再将电刺激的兴奋信号与肌肉收缩信号一并输送至脊髓与大脑,促进肢体功能重建[13]。本研究采用屈伸肌交替低频电刺激,屈伸比为1∶2,同时刺激屈肌与伸肌,兼顾主动肌与拮抗肌,对促进上肢肌肉收缩与上肢运动功能恢复具有积极作用。根据中医“治痿证独取阳明”的理论,本研究选取阳明经上腧穴,或联合三阳经腧穴,以调理阴阳气血,滋养筋脉,促使上肢功能恢复。合谷穴为手阳明大肠经原穴,脏腑经气输注于此,针之能通利关节、活血通络[14];外关穴为手少阳三焦经之络穴,与阳维脉相通,位于前臂后区,局部取穴可疏经通络、行气止痛,对上肢痿痹、手指疼痛、腕关节疼痛、肘臂屈伸障碍等具有治疗作用[15];手三里为手阳明大肠经之腧穴,主治上肢疾病如上肢痿痹不利、手臂无力等;曲池穴为手阳明大肠经的合穴,对肢体麻痛、肢体不遂及中风病均具有良好的治疗效果[16];臂臑穴为手阳明大肠经之腧穴,具有活络通经之功,针刺该穴能够疏通局部气血,起到止痛消肿作用,有利于恢复上肢运动功能,提高患肢自主活动能力[17];肩髃穴属手阳明大肠经,主要用于上肢不遂、肩臂挛痛等病症;内关穴属手厥阴心包经,与阴维脉相通,是治疗中风、肘臂挛痛、上肢不利等病症,对恢复上肢运动功能具有重要作用;郄门属手厥阴心包经,其解剖位置与上肢偏瘫密切相关。以上穴位的解剖位置和生理特性与中风后上肢弛缓瘫关系密切,诸穴位合用,有助于促进上肢运动功能康复。

本研究结果显示,治疗后观察组患者徒手肌力、MBI评分、FMA评分、上肢关节活动度改善程度均明显优于对照组,且治疗总有效率明显高于对照组。提示电针联合低频电刺激能够提高中风后上肢弛缓瘫患者上肢肌力,改善上肢关节活动度,有助于促进上肢功能重建,改善上肢自主活动能力。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。