乡村产业建筑再利用研究

——以嵊泗县黄龙乡为例*

2022-02-16马锡栋李小蛟都铭

马锡栋 李小蛟 都铭

乡村产业建筑作为长期服务生产活动的重要空间载体,在乡村经济社会演进中具有重要历史文化意义。然而随着我国城镇化的快速推进,大部分乡村逐渐陷入传统产业凋敝、人口流失等困境,导致全国7000万余套乡村房屋被闲置[1],其中不乏传统手工作坊、仓储库房等产业建筑。近年来,城市居民消费水的平提高和“盘活农房”等政策的颁布,为大量处于废置状态的乡村产业建筑提供了再利用契机。因此,在乡村振兴发展背景下,如何保证乡村在追求现代化建设和发展的同时,实现产业建筑的有效再利用,重焕其在乡村文化、空间及环境等多维度的积极意义,是亟待思考和解决的问题。

1 乡村产业建筑相关概述

1.1 概念

乡村产业建筑指在乡村人类社会和生产活动中日渐演变形成的建筑类型,用于服务、维持村民日常生产生活。该类建筑多因地区产业构架差异而具地域性,范畴较广[2],如油坊、面坊等作坊建筑,粮仓等仓储建筑,砖瓦烧制、木工技艺等手工业制造建筑,以及豢养家畜的圈舍等。长久以来,产业建筑与乡村经济社会发展休戚相关,承载着乡村原始文化基因,是地域文化的重要组成部分。因此,剖析其特征及现状评价对于提高乡村产业建筑再利用的区域融入度至关重要。

1.2 类型

常规而言,结合产业内容可将其划分为4类[3](表1):1)传统渔业建筑,服务养殖捕捞、渔具制造、渔货仓储等活动,类型较固定,多靠近海岸、码头建造,以便转载运输;2)传统农业建筑,供农林业种植、农具生产、农副产品加工以及仓储,其类型随生产内容增多而日益丰富,早期多依附住宅建造,后因规模扩张而逐渐独立(上述两类产业建筑均可再按具体功能细分为养殖/种植、生产资料制造、副产品加工以及产品仓储4类,且因生产内容不同,在具体形式——开敞式或封闭式、结构、数量等方面存在差异);3)传统手工业建筑,包含工艺产品加工坊和石料生产等轻工业小厂房,因其多为作坊经营模式,建筑以住宅附属用房形式为主,规模较小;4)传统商业建筑,一般为服务村民或外来游客日常生活消费的建筑形式,如菜市场、供销社、旅店等,除市场外,其余类型建筑尺度均不大,但类型较多。

1.3 分布

产业建筑受产业类型、运输需求、污染限制等因素影响,与村落之间产生了多元分布形式,按距离可大致分为3类[2](图1):1)游离型,一般独立于村落之外且具有一定规模,多为支撑本村或区域生产的产业建筑,如石料开采厂等,多因方便获取生产原料、靠近交通要道、规避村庄污染、满足建设用地需求等而形成;2)边缘型,紧靠村落边缘分布,常兼具生产、生活功能且规模尺度相对较大,多为村落内重要的生产空间,如渔货加工厂等,劳动力多来源于附近村民;3)内置型,位于村落核心区,与村民活动贴合紧密,形态与村落肌理相协调,多为作坊式手工业和商业建筑,大都因便利村民生活而形成,或原为边缘型或游离型建筑随村落扩张而融入核心区。其中,边缘型和内置型产业建筑已融入村落空间,深刻影响村民生活,游离型产业建筑因距离遥远而影响甚微。各类产业建筑再利用势必都将影响村落既存空间,因而需统筹考虑全域建成环境的协调性。

2 嵊泗县黄龙乡产业建筑现状分析

浙东沿海的嵊泗县黄龙乡为典型的传统渔业乡镇,由23个岛屿构成,陆地面积6.62km2,常住人口8554人,总户数3103户。优良的自然和人文条件造就了石屋村落等特色景观。受城市化影响,黄龙乡曾经丰富的渔业资源逐渐枯竭,传统渔业发展停滞不前,年轻人口外迁量约达25%,近半数渔业生产建筑停用废置,造成资源浪费。经实地调研,遴选并统计保存状况尚可的产业建筑共51处(图2),其海岛风格的建筑造型极具历史研究价值。因此,探究黄龙乡的产业建筑再利用策略及路径具有深远意义。

1 产业建筑分布类型

2 黄龙乡产业建筑分布

3 渔业仓库现状

2.1 现状特征

黄龙乡以渔为主、农为辅的产业结构衍生出了服务于渔、农、手工及商业的多元建筑类型。其中,传统渔业建筑达60.8%(31处),传统农业和手工业建筑占比较低,分别为13.7%(7处)和5.9%(3处)。受海岛地形限制,存量最大的传统渔业建筑多为便于捕捞、运输的边缘型建筑,而传统商业建筑则多为内置型。此外,土质松浅、交通闭塞等因素促使村民就地凿取花岗岩砌筑,石构成为黄龙乡产业建筑最显著的特征。受建设用地、作坊式经营影响,该乡产业建筑规模较小,以三开间为主(单开间约4.5m,进深约8.0m),多为一字形或L形平面布局。前者多为1层,功能简单,以支撑渔业活动为主,如渔具制作等。后者规模相对较大,常兼具生产、生活功能,一层用以对外生产,二层用以居住。为适应气候,建筑外墙厚实(约450mm)、开窗狭小(约750mm×1400mm),屋顶多为出檐短浅的硬山造型,上置石块以压瓦防风。

2.2 现状评价

产业建筑与村民生产生活关联紧密,因而改造前期需进行现状评价(表2)以协调与周围环境和村落发展的关系。其一,结合区域发展背景引导再利用价值取向与功能设定,包含区域资源和发展需求两项因子。区域资源分为自然和人文两类,是经济发展的重要基石,是实现产业建筑有效再利用的保障;发展需求包含经济、社会、文化、空间四个层面,是精准确定建筑置换功能的途径。其二,通过全面建筑价值考察以制定改造方案,涉及再利用、历史文化、科学技术和区域环境价值四项因子。再利用价值旨在评估建筑现状以确定可行性改造方案,涵盖建筑质量和空间适应性;历史文化价值用以判断建筑性质、时代、艺术等维度的代表性,包含建筑设计、地域特征等;科学技术价值是研判建筑结构、细部设计等是否存在创新性以及地域风格的因子;区域环境价值是指建筑再利用或可为社区环境带来的潜在价值,如举办活动、村民经营等。

黄龙乡丰富的海岛自然资源是当地村民赖以生存的重要资源。目前,经济层面,人口流失迫使以传统渔业为支柱的经济结构亟需向其他产业融合转型;社会与文化层面,渔业文化日渐式微,传承脉络面临断裂;空间层面,村落基础设施匮乏,有待完善。而黄龙乡多数产业建筑得益于石材坚固,保存较完好,无严重破坏现象,且建筑空间布局大多简单划一,具备较高适应性和再利用价值。其石构建造技艺既是海岛建筑特色所在,亦是村民生活经验的结晶,具有一定历史文化和科学技术价值。可见,黄龙乡大部分产业建筑具备再利用基础,可成为乡村未来规划建设的潜在对象。

3 乡村产业建筑再利用策略:以黄龙渔业仓库为例

黄龙渔业仓库位于本岛大钳嘴头端部,由炮兵排建筑和生产仓库组团两部分构成(图3)。炮兵排建筑为单层平屋顶石构建筑,占地面积约319m2,建筑面积200m2;生产仓库包括9处库房,为村民自建的1~2层石屋。二者均因渔业减收而被废弃。结合区域发展背景,渔业仓库再利用应解决3点问题:如何精准赋能以激活区域经济网络;如何结合村民需求,打造复合村落中心以完善基础服务体系;如何介入场地使新旧建筑关系协调一致,延续地域文脉。

表1 类型体系

表2 再利用评价体系

3.1 功能植入

产业建筑再利用与区域发展息息相关,应挖掘区域资源、顺应发展需求,因势利导从宏观产业规划角度精准赋能。结合黄龙乡既有产业结构和转型需求,将独特渔业资源转化为核心发展动力,规划以文旅为主、传统渔业及其加工业为辅的产业结构,联合打造三产相融的新兴业态,形成区域渔旅品牌。顺应宏观规划,将渔业仓库改造为集餐饮民宿、文化观光、社区活动等功能为一体的村落中心,分为4个区块(图4):具有良好视野的炮兵排为观景会客区;规模较小且屋顶缺失的北部仓库为共享服务区,含餐饮、文创、活动等单元;南部仓库为民宿办公区及村落基础办公驻地;围合院落及滨海平台为公共文化活动区,将院落作为开渔舞龙、晾晒渔货的活动场地,滨海平台为观海空间及泊船码头。所有分区由一段兼顾通行和展览的廊道连通,陈列渔具、船具、渔史等物品。复合功能呼应区域发展的各项需求,激活村落活力,延续渔业文脉。

3.2 空间重塑

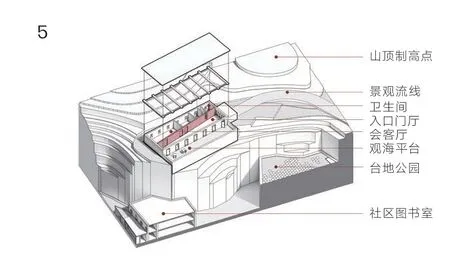

在保留原建筑实体及其周边环境的前提下重塑产业建筑空间,微更新式展开再利用。将渔业仓库功能区分为4类(图5-8):1)炮兵排建筑维持外观真实性,内部空间再更新,既存空间用石墙分隔以适应会客厅功能置入;2)北部仓库仅留存一片石墙,采用适应性改造手段,加固钢丝网,以遗存墙体为承重结构,围合形成形态各异的室内外空间;3)南部仓库保存较完整,仅作修缮加建,契合民宿办公的模块化空间需求,增设二层并以石墙重新划分内部空间;4)围合院落及滨海平台则整理或加建为风格相近建筑,庭院以砂砾为料、参照渔网形态铺装,增加乡土性。亲水平台由通廊向水面延伸,周围种植大面积芦苇,营造渔村地域氛围。细节上延续传统石构技艺,汲取设计特征进行再创作。就地选取花岗岩叠合砌筑石墙,间隙以牡蛎壳粉填充。西侧迎风面仍以狭小窗洞为主,少做雕饰。通廊与石墙结构分离,安置过程是将部分石墙拆卸后围绕钢结构重新叠置。粗野石构与赤棕耐候钢相得益彰,保证新旧结构和谐统一。

3.3 村民参与

从现状评价到改造设计、经营管理,引导村民参与建设,提升建成空间共享性。现状评价时,建筑师经走访调查等形式,与村民、政府就家庭经济状况、日常活动类型及场所、未来发展需求和建议等方面充分交流,获悉切实区域发展现状及问题,利于制定规划目标及建筑精准赋能。建设过程中,不仅要结合宗教信仰、民风习俗等布置建筑功能,还要鼓励村民及工匠参与建造,传承石构建造技艺,提升施工质量,保证改造后建筑风格与村落整体协调。经营管理上,兼具社区活动中心的渔业仓库将面向游客及村民开放,强化共享性。

4 结语

本文以浙江嵊泗黄龙乡为例,立足区域发展背景和建筑价值考察,因地制宜制定再利用策略:1)契合需求精准整合和植入建筑功能;2)微更新介入建成环境以协调整体风貌;3)强调建筑全生命周期区域参与。契合区域发展背景的再利用模式在很大程度上可避免产业建筑改造后的二次衰落,良好经营下可焕发源源不断的经济文化动力。

4 渔业仓库再利用功能分区

5 炮兵排建筑(观景会客区)再利用图解

6 北部生产仓库(共享服务区)再利用图解

7 南部生产仓库(民宿办公区)再利用图解

8 围合院落及滨海平台(公共文化活动区)再利用图解

图片来源

1-8作者自绘

表格来源

1,2作者自绘