城市综合体创新拓展全民健身公共服务研究*

2022-02-16王桢栋黄唐子蒋妤婷陈有菲曹中源

王桢栋 黄唐子 蒋妤婷 陈有菲 曹中源

1 研究背景

1.1 空间拓展是全民健身公共服务的发展方向

全民健身是人民群众对美好生活向往的重要方面,是广大市民增强体质增进健康的重要途径。目前,我国全民健身空间的数量与规模已经形成了较好的基础,但与市民多样化、个性化、高品质的体育需求相比仍有一定距离[1]。在城镇化增长率放缓、经济发展转型的大背景下,为兼顾存量现状与群众期许,空间拓展正成为城市全民健身公共服务发展的新方向[2]。

2022年中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》,要求在超大、特大城市中心城区推广功能复合、立体开发的集约紧凑型健身设施发展模式,建设与生产、生活空间相互融合的健身设施。可见,挖掘空间潜力、增加举步可及且复合多元的体育健身设施是城市体育发展的创新途径。与此同时,相关政策也强调了市场参与的重要性,指出应结合市场机制,促进全民健身公共服务的精细化和特色化(表1)。

1.2 城市综合体成为广泛优质的空间拓展平台

伴随我国大众健康意识的加强与消费能力的升级,体育功能凭借体验性与观赏性兼备的优势,已然成为国内商业地产提升吸引力的新型增长点①。城市综合体作为全球高密度环境重要开发模式②,结合了便利可达的核心区位优势、集约高效的土地利用方式、成熟完备的市场运作机制,以及分布广泛的存量更新资源[3],成为激发运动热情、拓展全民健身服务的优质平台。

与单独建设的体育设施相比,融入综合体的体育功能顺应了当下城市居民快节奏的生活习惯。使用者可乘坐公共交通,于日常通勤或周末出行路径上就近抵达综合体,在运动之余完成购物、就餐、观影、护理等一系列活动。并且,综合体的巨大人流量和纷繁场景也为激发交流互动、增进运动氛围提供了可能,契合体育项目社会化、娱乐化的趋势。而城市综合体功能多样的经营模式为商业反哺公益性的公共服务创造了机会[4],市民仅需较低的支出,即可享受高效、便捷且优质的全民健身公共服务。

1.3 结合协同治理推动空间拓展的高质量发展

实际上,全民健身服务拓展至城市综合体并非易事。由于城市综合体空间紧凑集约,内部功能复合,即使在开发阶段已经明确了服务功能,仍需要面对复杂的权属关系问题。当全民健身服务代表的责任与收益分摊不明时,就会出现供需错配、缺乏管理的状况。对于大部分运营方来说,体育设施的宣传价值大于使用价值,为降低投入,开业期结束后相应设施的维护管理将不再继续,因而难以成为真正意义上的全民健身空间。而这种短期利益主导的行动可能使综合体陷入同质化竞争的陷阱中,造成城市资源的浪费。

厘清边界问题,是公共服务进入私人领域首要面对的核心难题。这一边界本质上是权利的边界,存在于开发、运营的整个过程中,以空间的形式呈现,并与各个社会部门有关。处理好边界问题,需要整合政府、市场、社会的力量,在共建、共治、共享、共赢的治理理念下将社会的需求转变为发展的潜力,在回应体育公共服务短缺问题的同时,挖掘城市综合体价值,实现城市资源的高效利用与可持续发展[5]。本文将聚焦城市综合体全民健身公共服务(下文简称“综合体健身服务”),选取不同空间组合模式的案例,围绕其开发建设和运营维护过程展开分析,探讨全民健身公共服务空间拓展的高质量发展路径。

2 研究框架

优质的综合体健身服务取决于空间、开发、运营三者的深度匹配,因此,本文将从空间组织、开发策略、运营管理的角度讨论提升服务品质的途径。鉴于体育活动空间形态特征明显、聚集作用强、对建筑整体布局影响大,以综合体空间组织模式为分类依据,分析国际优秀案例实现公益性的主要途径。选择不同空间组织模式下的上海典型案例,对比各类空间组织模式在上海的实际应用情况。最终通过分析,整合出提升综合体健身服务品质的策略。

3 综合体健身服务的空间组合模式

3.1 屋顶空间利用

屋顶空间是高密度城市的“第五立面”,现存面积大、与室外环境直接接触,具有开展体育活动的天然优势,尤其适宜散步、慢跑、球类运动等需要大面积场地的活动。相对于地面空间,综合体屋顶可达性偏低,易受天气影响,需要有较明确的引导。

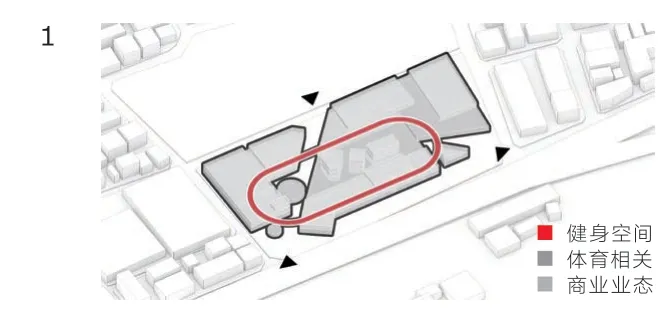

大阪森之宫(Q’s Mall)是一个以体育和零售为主要功能的社区商业综合体,建筑顶部设置了一条横跨多栋建筑的环形跑道(表2)。跑道距离地面15m,周长约300m,三条跑道分别用于散步和跑步。跑道在屋顶连接了足球场和综合健身中心(内包含游泳馆),使用者可在综合体内完成一系列与健康有关的活动(图1,2)。

该地块原为日本生命球场,新建综合体延续了场地的体育精神,将健康生活的理念与商业结合。项目由东急不动产公司开发和运营,针对日本国民主流健身需求,围绕着跑步、足球、游泳三个运动主题布置场馆设施,力求满足不同运动基础、年龄段人群的需求。

跑道与球场一同免费供大众使用,跑道附近配备饮水区与母婴休息区,以及医疗、培训服务设施,满足使用者与运动相关的其他需求。商业功能中,运动用品类零售业态占52%,强调营养健康的餐饮业态占19%③。免费的运动场地为这些店铺带来大量人流,而这类业态也为综合体的持续维护提供了支撑。

表1 我国近年全民健身空间拓展相关政策

表2 大阪森之宫营建信息

1 大阪森之宫空间组合示意图

2 大阪森之宫空中跑道

3.2 公共空间整合

广场、中庭、垂直交通空间等城市综合体内部区域具有较高的“内部公共性”,由于体量大、可视性与可达性高,与周边业态联系密切,适合置入多种类型的体育公共服务。运营方通常在此举办周期短、成本低、具有观赏性的活动,从而增加访客人流量和逗留时间,实现促进访客消费和宣传自身品牌的目的。

洛克菲勒中心(Rockefeller Center)作为城市综合体的典范,为纽约核心区创造了珍贵的公共空间(表3)。近地空间衔接着商业设施和餐厅,还布置有大量雕塑和壁画,在高层建筑环绕下营造出独特的场所氛围。自1931年建设阶段起,大楼前的下沉广场在圣诞节前后会变为滑冰场,伴随着装饰华美的巨型圣诞树,成为纽约人最温暖的冬季记忆(图3,4)。

在开发阶段,洛克菲勒中心即注重“市民空间”的创造,整个建筑群包含下沉广场、海峡公园、屋顶花园及观景平台等大量高品质的公共空间,与周边建筑形成了鲜明对比。然而,这些公共空间由于成本较高,曾经引发了开发商与设计师之间的争执。但历史最终证明这一选择的正确性,仅洛克菲勒中心地面和地下公共空间每天就要接待25万名访客④,看似“无用”的空间为洛克菲勒中心带来了非凡的人气和丰厚的收益[6]。

在铁狮门的运营维护下,洛克菲勒中心的滑冰场历久弥新,并展现出极高的社交性和观赏性,吸引着世界各地的游客前来体验。结合这一优势,冰场拓展了专业培训以及求婚、纪念日庆祝、活动策划等服务,使地价昂贵、开发强度极高的城市核心区也可以承载日常活动,在丰富市民生活的同时塑造着城市形象,为人们在大都会中创造着归属感。

3.3 多元业态并置

并置的方式可将大量不同类型的体育设施与其他业态集中在同一幢建筑中,为使用者提供丰富的选择。这种空间组织模式多用于商业性突出的体育综合体,由于内部空间变化较少,不同功能区域排列较为紧凑,不具备剥离出一片区域单独用于健身服务的条件,因此,主要运用管理技术实现健身服务供给。

朗玩(Round1)是日本的连锁游乐型综合体,采用“体育+娱乐”的商业模式,在日本休闲文化生活中占据了很重要的位置。以京都伏见店为例,建筑形态集约,内部包含轮滑、射箭、自行车以及多种球类运动,这些体育设施是组织功能的核心要素,可将其他娱乐、商业设施整合起来(表4,图5)。儿童游戏区旁设有家长休息区和餐饮服务,充分迎合了家庭群体的复合需求,给使用者带来真正的一站式服务。

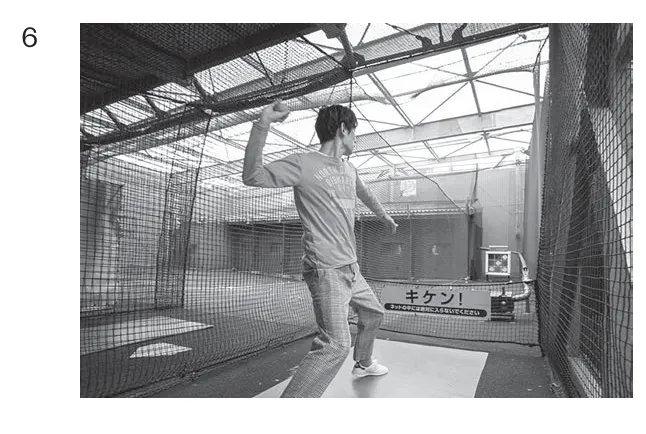

策划阶段,朗玩通过收集客户群体年龄构成、消费特点、运动习惯等信息,有针对性地为家庭群体提供娱乐体验类项目,为年轻人提供专业化运动项目,为学生设置教育类项目,让体育服务和配套设施高效地服务周围社区(图6)。

独特的运营策略充分迎合了使用者的复合需求,同时提升周边店铺的收益⑤,为公益性的服务提供了支撑。项目减免对儿童、残疾人和长者的费用,并为学生团体设定了专供使用时段,期间学生可享受价格优惠和免费的团体活动组织服务,部分门店还开设了从车站到店的免费摆渡车。

3 洛克菲勒中心空间组合示意图

4 洛克菲勒中心的冬季冰场

5 郎玩京都伏见店空间组合示意图

6 郎玩体育设施

表3 洛克菲勒中心营建信息

表4 郎玩京都伏见店营建信息

3.4 整体空间塑造

当多种空间形态区别较大的功能综合于同一建筑内时,需要以重要体育设施作为主导,将其他业态整合于综合体内。这种组合方式能够创造出丰富多变的空间形态,有助于促进社会交往,可提供高品质、复合型的健身服务,但多样的使用主体与使用需求也对开发运营主体提出了更高的要求。

新加坡淡滨尼天地(Our Tampines Hub)是包含政务服务、医疗、教育、零售、餐饮等多种功能的社区综合体,其中以体育服务最具特色(表5)。综合体主体部分是一座体育场,在没有比赛的时候,这里则作为城市广场,联系图书馆和其他小型体育场馆。在综合体的顶层,全长1km的空中跑道(Jogging Track)依次穿过商业区、花园、体育场观众席、露天泳池,结合设施原有的遮阳构件,居民在运动时可不受天气影响,远眺周边,观赏综合体内的景象(图7,8)。

淡滨尼天地由新加坡人民协会牵头,联合12个政府部门共同筹备建设。在规划阶段,新加坡人民协会与体育理事会开展为期一年的民意征集活动,依据调查结果确定淡滨尼天地内所有业态种类和规模。设计初期,即确定用一条步行街(Festive Walk)将淡滨尼中央公园与综合体相连,拓展服务范围,同时内部采用开放式管理模式,使得综合体在城市层面具备极强的可达性。

运营方面,考虑到跑步者使用习惯,跑道室内部分设置有淋浴设施和免费储存柜,开放时间明显长于其他业态。独立的出入口使得跑道拥有明确的管理界面,不受综合体整体的运营时间限制。商业租户的入驻奠定了综合体的服务基础,政府部门贯穿全过程的监管则保证了服务品质。而在居民与社会组织的深度参与下,淡滨尼天地产生了极强的社会凝聚力,成为了真正意义上的社区中心。

3.5 综合体健身服务的空间组合特点

由以上案例可以看出,体育设施的空间形态、体量和常规商业、服务功能区别较大,其人员流动性强、人流量大会对综合体的空间组织造成一定影响。适当安排体育设施与其他功能的空间组织关系,提升其公共性,可吸引更多使用者提升整体使用效能,以支撑公益性的健身服务供给,从而产生持续大量的使用人群,形成正向循环。

公共空间作为综合体中使用者的必经之地,天然具有良好的公共性基础,并且与其他功能相对独立,便于开展聚集性强的活动,因此产生的协同效应最强,健身服务的社会价值也更明显。屋顶空间较为独立且可视性低,因此需要通过打开底层空间与屋顶的视线连通关系,增强宣传引导,与内部空间加强互动,才能实现协同。并置型组合方式中,大量体育设施集中在同一区域,面积占比大,其他业态处于从属地位,彼此之间的协同作用较弱,健身服务仅面向特定类型的使用者,公共性较低。

整体空间塑造采用多种空间组合模式的整合,将多个易于到达、视看性好的空间用于健身服务,可创造丰富的体验效果,空间使用效率高、公共性极强。但这种类型的项目并不多见,其中一个重要原因在于总投入高,需要多部门深度合作、秉承共识。对比几个案例的运营开发过程,淡滨尼天地的参与主体最为广泛,持续性也最强,可以说,正是新家坡良好的治理环境与制度为这类项目提供了坚实的基础(表6)。

4 上海城市综合体体育服务案例

4.1 屋顶空间利用——长风大悦城

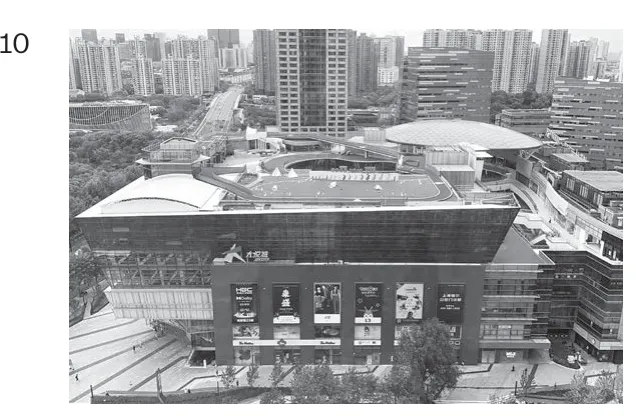

屋顶空间利用当前上海综合体体育设施常见的空间组织方式。2018年大悦城集团对长风景畔广场进行改造,建设了国内首个商业综合体屋顶跑道(表7,图9)。粉色跑道与游乐设施、绿植、公共艺术品共同构成了富有时尚气息的高登公园(Sky Park),开业后迅速吸引了大批访客(图10)。

开业四年后,屋顶跑道的实际使用效率未能持续。受改造条件限制,跑道所在屋顶平台集中在东北侧,与其他室外区域没有直接联系,且入口数量较少,可视性较低,导致屋顶跑道较难被感知。加之屋顶空间缺乏商业设施,跑道本身的吸引力不高。

7 淡滨尼天地空间组合示意图

8 淡滨尼天地健身空间

9 长风大悦城空间组合示意图

10 长风大悦城跑道

表5 淡滨尼天地营建信息

表6 综合体体育空间组合模式总结

表7 长风大悦城营建信息

相比之下,登高公园的散步、观景和拍照功能更受欢迎。在综合体整体的实际运营状态中,反而是首层中庭大空间由于其灵活性强、可达性高,成为了人流量最大的公共空间。

4.2 公共空间整合——白玉兰广场国际冰雪节

为响应北京冬奥会号召,自2020年元旦起上海白玉兰广场开启国际冰雪节,为市民提供滑冰、冰壶、冰雪艺术展等大众冰上运动项目,成为北外滩地区的一大冬季亮点(表8,图11)。活动缘起于第二届进博会,在虹口区体育局等部门指导下进行,实现了文化与商业的融合。

冰雪节主会场是位于首层入口的1200m2户外滑冰场,将平日使用率较低的区域转变为可游、可观的公共空间,为活动提供了良好的可达性基础(图12)。结合冰雪节主题,会场引入大众化高、观赏性强的运动类型和宣传方式,降低了参与门槛、增加了运动趣味性。

早在2018—2020年间,白玉兰广场已经成功结合公共空间举办过上海国际垂直登高大奖赛。在比赛中,选手需连续攀爬共60层楼梯、途径入口广场、走廊,最终到达320m的观景平台。参与者可俯瞰上海黄浦江两岸,感受现代化城市的魅力。登高大赛由政府部门发起,企业和社会组织共同参与组织,挖掘城市综合体中垂直空间的价值,使高层建筑中使用率较低的楼梯转变为激发攀登精神、展示城市风貌的全民健身场所。

11 白玉兰广场空间组合示意图

12 白玉兰广场滑冰场

4.3 多元业态并置——洛克公园SSR体育综合体

洛克公园SSR体育综合体作为公园开发的一站式运动娱乐休闲综合体,主要受众为青少年和年轻家庭。功能业态以篮球场为核心,囊括了与体育相关的训练、娱乐、培训、餐饮等商业类型。其中健身类业态面积超80%,运营形式为品牌联合、共享营销资源,并加入了智能化管理系统(表9,图13)。

开发初期即明确定位,业态类型设置基本符合家庭和青少年群体,与外部街区的临近业态定位相似。但实际运营中,客群青少年居多、家庭较少,与外部街区相关客群重合度较小。因内部运营方式成熟,目标客群满意度较高,为青少年群体提供了运动、社交、竞赛、课外活动的场所,开创性地填补了市场空白(图14)。

2021年,洛克公园SSR体育综合体入选上海首批都市运动中心,市民可使用政府发放的体育消费券在此享受健身服务,十余种体育运动和丰富的商业服务对于家庭型使用者来说尤其便利。

4.4 上海综合体健身服务空间组织模式使用情况

使用者在空间中的行为可以反映该空间的使用情况(表10)。以上案例中,长风大悦城屋顶跑道只有少部分进入综合体的顾客到访,真正进行体育活动的人数很少。这种在高空开敞空间进行社交活动的体验对各年龄段的使用者皆有一定吸引力,但由于设施维护不佳、可达性不足,未得到充分开发。

13 洛克公园SSR 体育综合体空间组合示意图

14 洛克公园SSR 体育综合体内部

表8 白玉兰广场营建信息

表9 洛克公园SSR 体育综合体营建信息

表10 上海综合体健身空间的使用情况⑥

白玉兰广场的使用者数量明显较多,可以说有相当数量的访客是专程为了冰雪项目而来,这一空间带来的观赏性、聚集性有效地丰富了公共生活。分析活动成功的原因不难发现,白玉兰广场长期以来与政府部门有着良好的合作关系,准确切入当前体育公共服务的空缺,在提升自身收益与影响力的同时,也在逐渐培育着属于上海的体育文化地标。

在洛克公园SSR项目中,聚集在体育设施周边的使用者可以开展更加复合的行为,这得益于该空间组织紧凑、综合的特点。同时,这一案例也体现了政府参与的重要作用:通过服务购买的方式,使市民在空间紧凑、服务多样、便利可达的体育综合体中享受健身服务,而这种方式与我国特有的治理方式有关,难见于国外案例。

5 我国综合体创新拓展健身服务策略

5.1 优化开发策略融合空间边界

研究表明,为实现全民健身公共服务在城市综合体中的社会价值和经济价值共创,需要融合公益性功能与营利性功能的空间边界,激发协同效应。综合体可采用多种空间组合模式提供健身服务,不同的空间组合承载不同健身项目,也具有不同的空间融合难度,需要基于需求选择合适的模式。

屋顶空间利用模式可容纳需要大型场地的健身项目,但屋顶空间可达性低,且与其他空间关联性弱,需要在开发阶段特别注意空间融合问题。大阪森之宫和淡滨尼天地的共同策略是实现屋顶空间与低区中庭空间甚至室内商业空间的相互渗透,打破空间隔阂,并且利用跑道串联多项健身功能及辅助设施,真正形成符合使用需求的健康生态。相较而言,上海长风大悦城的屋顶平台与其他区域缺少联系,且本身功能单一,使用率低下。

公共空间整合模式适合观赏性强、灵活度高的健身项目,而多元业态并置模式适合打造一站式体育综合服务,二者在空间融合上具有天然优势。为选择合适模式,需要在开发阶段充分调研市民需求。如大阪森之宫考察日本国民的主流健身需求,为不同运动基础和年龄段的人群设置合适的运动主题;朗玩游乐中心针对目标客群精细化定制业态;淡滨尼天地更是花费一年的时间征集民意,实现公共服务的精准供给。

5.2 创新运营思路界定管理边界

研究表明,为协调公共利益与私人利益的冲突,需要在管理层面分离公益性功能与营利性功能,一是便于在不同运营主体间划分权责;二是规避公私利益的相互挤兑,平衡不同权利主体的利益诉求。成功的项目往往在开发阶段就妥善考虑了运营管理问题。

屋顶空间利用模式可将空间融合上的劣势转换为管理界定上的优势,借助空间手段实现管理需求。大阪森之宫和淡滨尼天地都为屋顶健身空间设置独立的出入口,使其不受其他功能的运营限制,拥有更长的开放时间,满足部分健身者在清晨和夜晚的使用习惯;不同于大阪森之宫单一运营主体,淡滨尼天地的健身空间由公共部门直接管理,有效保障了服务品质。相较而言,上海长风大悦城的屋顶平台只能在商业运营时间从综合体内部到达,对使用者的限制较大,吸引力再度减弱。

公共空间整合模式和多元业态并置模式则难以在空间层面划分管理边界,通常采用非空间的管理技术,分时管理是常用策略。公共空间整合模式中,纽约洛克菲勒中心在每年圣诞节前后腾出下沉广场打造滑冰场;上海白玉兰广场也定期举办登高大赛、冰雪节等品牌活动。多元业态并置模式中,朗玩游乐中心结合商业模式,专为学生团体设定了优惠时段,在获利与公益之间取得了微妙平衡。总体而言,综合体运营者在分时管理上经验丰富,国内外案例未见显著差距。

5.3 加强政府参与提升公共价值

研究表明,当只有企业主导开发运营时,综合体健身服务更具娱乐性和多样性,但公益性不足。政府部门的参与可有效提升公共价值。对比西方“弱政府”土地私有制背景,我国在“强政府”土地公有制背景下,实则更宜在综合体健身空间拓展中发挥政府主导作用,除完善激励制度鼓励综合体公共服务供给外,还可以在开发和运营阶段更为积极地介入项目,提升服务的公共价值[7]。

开发阶段,政府部门可推动更大范围内的空间边界融合,实现区域乃至城市层面的协同效应。如政府部门主导开发的淡滨尼天地建设步行街,将综合体与中央公园相连,整合城市开放空间,重塑区域面貌。而我国当前的综合体健身空间较为碎片化,与周边城市设施缺少连接,有待更进一步统筹规划。

运营阶段,上海项目案例则出现了不同国外的有益尝试,政府部门可通过参与供给和购买服务等方式扩大公共权利边界。白玉兰广场和洛克公园SSR体育综合体均被列入上海都市运动中心建设名单,与政府部门建立长期合作。如白玉兰广场为政府举办的登高大赛提供场地,并响应政策号召,在政府指导下举办冰雪节;在洛克公园SSR体育综合体中则可以使用政府免费派发的体育消费券,既能发挥市场优势供给趣味服务,又能实现公益服务的精准配送。

6 结论与展望

全民健身是人民群众对美好生活向往的重要方面,是广大市民增强体质、增进健康的重要途径,是建设体育城市的重要内容。目前,全民健身空间正面临增量和提质双重困难,其城市性有限、复合度不足、社会化偏低。而综合体健身服务将成为拓展市民参与全民健身的重要创新途径。

本研究从空间组织、开发策略、运营管理的角度讨论提升服务品质的途径。其中,屋顶空间利用型的组织方式较为简单,公共性适中,需要增加引导和维护提升使用效率;公共空间整合型的空间组织模式聚集作用明显,公共性强;多元业态并置型的组织方式商业性强,可满足复合型需求,而公益性最弱;整体空间塑造型组织方式最复杂,公共性和社会价值最高。激发各类空间组合模式的价值,应重视政府在宏观层面的引导作用,为企业与社会组织制定更明确的供给目标,使综合体体育空间有序融入城市系统,塑造城市精神。

城市综合体高效集约、开放包容的特质与全民健身的根本理念极为契合,二者结合的综合体健身服务顺应了人民城市理念下体育运动大众化的趋势,具有绿色低碳、高效便捷的优势,有效提高了公共服务的选择度。一方面,公众在健身的同时有更多机会接触到更多元的健身服务,也便于在综合体内完成消费、休闲、出行等日常需求。另一方面,综合体可通过增加健身活动的曝光率,吸引更大范围的公众参与到公共体育活动中,营造积极进取的城市形象,构建属于市民的共同回忆[8]。

结合我国治理现代化的发展语境,公共部门宜发挥引领作用,为综合体健身服务融入城市打通渠道,使运动融入市民生活,结合空间治理,促使全体市民平等参与管理建设、获得发展机遇、享受发展成果,从而使城市真正成为宜居、宜业、宜学、宜养、宜游的理想家园[9]。

图片来源

1,3,5,7,9,11,13黄唐子、曹中源绘制

2来源于https://mag.sendenkaigi.com

4来源于https://www.epochtimes.com

6来源于https://www.round1.co.jp

8来源于https://stadiumsaroundtheworld.tumblr.com

10,12,14黄唐子拍摄

表格来源

1-10黄唐子绘制

注释

① 以上海为例,2015—2019年,体育产业作为经济支柱性产业,年均增长率超18%,其中体育服务业总产出占近八成。

② 城市综合体是通过混合使用开发复合城市的居住、工作、游憩和交通等基本功能,并通过激活城市公共空间,高效组织步行系统,以实现经济集聚、资源整合和社会治理为目标的城市系统。

③ 数据来源于大阪森之宫官方网站https://www.round1.co.jp/service/spo—cha/

④ 数据来源于铁狮门。

⑤ 郎玩公司发布的《关于开店的指南书》中提到,在ROUND1入驻的大多数购物中心,其整体的销售额都有了提升。

⑥ 人流量指在区域入口十分钟内经过的总人数,人流占比指同一时间段运动空间内人数与综合体主入口人流量之比,聚集区域指无特殊活动期间,使用者主要聚集区域。