新中国成立前苏联歌曲在华出版情况探析

2022-02-16郑婉玲

郑婉玲

摘要:20世纪20年代苏联歌曲传至我国,一度成为西乐东传过程中的一个重要事项。本文通过对新中国成立前在华出版苏联歌曲的分析发现,此时在我国涌现出了一批致力于苏联歌曲译介的人士,而且从他们译介的歌曲类型看,苏联革命歌曲在此时译介的比较多,另外,从不同年代译介的歌曲数量看,经历了从20世纪20年代的单曲翻译至40年代歌曲集传播的过程。文章认为这种现象与当时我国反帝反封建的社会环境和中苏间的政治外交关系相关。

关键词:新中国成立前 苏联歌曲 在华传播

中图分类号:J0-05 文献标识码:A文章编号:1008-3359(2022)02-0184-05

苏联歌曲是指苏联成立后为服务苏联社会建设而创作、改编的歌曲,既包括苏联作曲家的创作歌曲,也包括俄国传承至苏联时期并不断流行于群众之中的歌曲。随着中苏互往,苏联音乐在新中国成立前传至我国,作为最易被群众所接受的苏联歌曲也随之而来。那么,新中国成立前苏联歌曲在华传播呈现出何种特征?本文以此问题为基础,基于对新中国成立前我国出版苏联歌曲的分析,探明此时段苏联歌曲在华传播的整体状况。

一、最早在华公开出版的苏联歌曲

中俄音乐交流历史悠久,《十七世纪俄中关系史》中就曾提到17世纪俄国使者访问我国,并在中国官吏面前演唱《多瑙,多瑙啊》等俄国歌曲的情况。晚清以后,随着东正教传教士、俄国旅行者及其他俄国人入华,俄国宗教音乐、歌曲、器乐、舞蹈等再次传入我国。至20世纪初,中苏间的音乐交流也并未停止,一直伴随有苏联歌曲、苏联作曲家的大型器乐作品在我国出版并公开演出情况。目前,苏联歌曲在我国最早的翻译时间是何时,这一问题虽已无法考证,但从笔者收集到的新中国成立前公开出版的苏联歌曲看,《国际歌》《少年先锋队》等苏联歌曲属于最早的作品。

(一)《国际歌》

《国际歌》原本是以1871年法国“五月流血周”后欧仁·鲍狄埃写的《国际工人联盟》这首诗为基础,配以《马赛曲》曲调形成的作品。此曲歌词最早公开发表于1887年的《革命歌集》之中。次年,作曲家皮埃尔·狄盖特为此诗重新编曲并公开演出。之后,此曲逐渐在全世界无产阶级阵营中传唱。

1900年,列宁选取该歌曲的第一段、第二段和第三段诗词,发表在他参与创办的《火星报》之中,两年后柯茨将之译成俄文,并在《生活》期刊中发表。此后,该歌曲逐渐被俄国人士所了解。十月革命之后,该歌曲还一度作为苏联国歌和苏共党歌使用,成为当时苏联流传最广的歌曲之一。

值得注意的是,苏联政府开办的诸如东方大学、中山大学等针对亚洲留学生的学校,既为我国一些学子提供了留苏求学的机会,也为这些苏联歌曲向我国的传播提供了机会。可以说,此时我国一批留苏的学子,不仅在苏联学习各种课程,同时也在向国内介绍各种苏联文化,这也包括对苏联歌曲的翻译。

1919年“五四运动”后,《国际歌》开始被流苏人士翻译并在我国出版。从我国现已出版的苏联歌曲相关资料可以发现,此时参与《国际歌》翻译的人员就有列悲、张逃狱、郑振铎、耿济之、瞿秋白、萧三、陈乔年等七位。这些人翻译的这首作品,在国内的期刊中被公开发行。

但是,较之歌曲翻译,此曲的歌词翻译相对较早。现已知此曲歌词最早由列悲翻译并在1920年的《劳动者》周刊中被刊出,此后又有张逃狱、耿济之、苏宗武、少陵和郑振铎等人参与翻译,并在《华工旬刊》《星期评论(上海)》《小说月报》《国货月报》《学汇》等期刊以《劳动歌》《劳动国际歌》《第三国际党颂歌》等名称相继刊出,但是,此时的翻译仅仅是针对歌词,并未配曲。

最早對此曲进行歌词和旋律一起翻译并公开发表的是瞿秋白。1923年,瞿秋白将此曲翻译成中文,并在《新青年》杂志中公开出版,后来便在一批留苏学生和无产阶级人士中相继传唱。

自瞿秋白翻译的《国际歌》公开发表之后,此曲被国内《进德季刊》《冀中教育》等多家杂志刊载,而且国内还出现了关于此曲原此曲作者的介绍,比如,1930年孙春霆在《新文艺》中发表的“国际歌的作者及历史”一文详细介绍了此曲产生的过程,1933年千友在《申报月刊》中发表的“国际歌作者奇赤洛”和1943年《时代杂志》刊出的“苏联新国歌已决定代替国际歌”对此曲作者进行了介绍。不仅如此,《电影与文艺》《群众》等杂志还刊载了此曲作者和表演者的照片并进行说明,如《电影与文艺》中写到“贝尔狄吉特,国际歌制曲者,劳动中陶治的艺人,歌声弥漫世界”等。

从时间上看,瞿秋白翻译的《国际歌》早在1923年刊载于《新青年》杂志中,因此1923年被学界公认为是《国际歌》在我国最早的刊印时间,同时也是我国最早公开出版的苏联歌曲。需要注意的是,《国际歌》最初是一首法国工人革命歌曲,列宁领导的苏维埃政权在1922至1944年将该曲确定为苏联临时国歌,因此我们尊重苏联的选择,特别是在当时中国的特定环境中,将其定为苏联歌曲,但由于该作品的原产地并非苏联,也并非出自俄国人手笔,从一定程度上来说,其仍属法国歌曲。

(二)《少年先锋队》

《少年先锋队》原曲取材于奥地利民间小曲,1923年曲作家舒尔根将此曲在苏联公开出版,后被译介至我国。

从现有的资料来看,该作品最早在我国的出版时间是1923年,刊载于当时较有影响力的杂志《新青年》之中。此后,该作品又被收录于1926年出版的《革命歌集》之中,而且被当时的期刊杂志多次转载,比如,1938年沙梅在《少年先锋》创刊号和1939年李庆华在《现代读物》中分别发表了该歌曲。建国后,这首歌曲在我国不同时段出版的苏联歌曲集中不断被收录和转载,是出版次数最多的苏联歌曲之一。

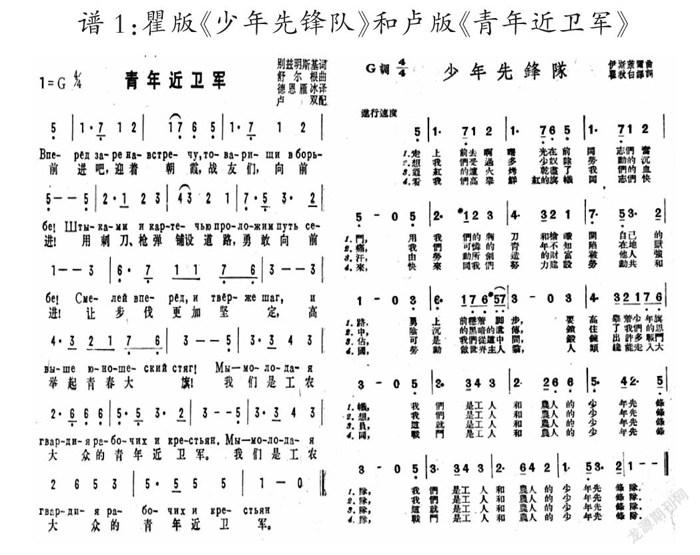

但是,从笔者收集到的不同版本的苏联歌曲集来看,不同译者对这首作品名称的翻译不尽相同。瞿秋白将此曲译为《少年先锋队》,而薛范、毛宇宽和卢双等人则将其翻译为《青年近卫军》。如谱2所示:

上谱瞿版《少年先锋队》和卢版《青年近卫军》存在一些差异。首先,从节奏上看,二者在第2、6、7小节略有不同。其次,从歌词来看,瞿版最后两句是“我们是工人和农人的少年先锋队”,而卢版则是“我们是工农大众的青年近卫军”。最后,从词曲作者来看,瞿版《少年先锋队》的曲作者被翻译成伊斯莱尔,而卢版《青年近卫军》则被翻译成舒尔根。事实上,1950年李凌编辑的《苏联名歌集》第12首《少年先锋队》、1953年阙仲瑶编辑的《苏联歌曲新编》第54首《少年先锋队》、1959年薛范译配的《苏联优秀歌曲选(1917-1957苏维埃俄罗斯歌曲)第一集》第20首《青年近卫军》等,就每首作品的词曲作者而言均存在一些差异。

尽管《少年先锋队》和《青年近卫军》在词曲作者、节奏、部分歌词方面存在一些差异,但不论哪个版本,二者在曲调和大部分歌词上几乎一致。笔者认为这些差异是译者翻译时依据的版本以及自身翻译能力和翻译风格所致,而上述《少年先锋队》和《青年近卫军》就是同一首苏联歌曲。

从出版时间来看,虽说薛范曾经写到瞿版《少年先锋队》在1926年刊载《革命歌集》之中,但这也不可否认该作品早在1923年由瞿秋白翻译,并发表在《新青年》之中的事实。因此,可以说《少年先锋队》是我国第一首公开出版的苏联歌曲。

二、新中国成立前在华公开出版的苏联歌曲集

1926年,李求实先生编写的《革命歌集》中收录有《国际歌》《少年先锋队》等15首歌曲,是我国第一本公开出版的包含有苏联歌曲的歌曲集。此后,随着中苏关系的恶化,苏联歌曲的出版相对较少。直到20世纪30年代末,苏联音乐研究和苏联歌曲在我国的出版才慢慢多起来,出现了专门以苏联歌曲为中心的苏联歌曲集。

(一)代表性苏联歌集

20世纪30年代末,中苏关系逐渐恢复,随着中苏间的不断交流,苏联歌曲在我国的翻译实践也进入了新阶段,报刊杂志中刊载的苏联歌曲作品不断增多。比如,《中苏文化杂志》《友谊》《新音乐月刊》《大众呼声》《时代杂志》《战时生活》《中国青年》《银花集》《中学教育》《苏联之友》《苏联介绍》等杂志曾发表过《斯大林颂》《海兵歌》《西伯利亚的战士》《我的国家》《红色战士》《渔夫曲》《苏联军队》等苏联歌曲。

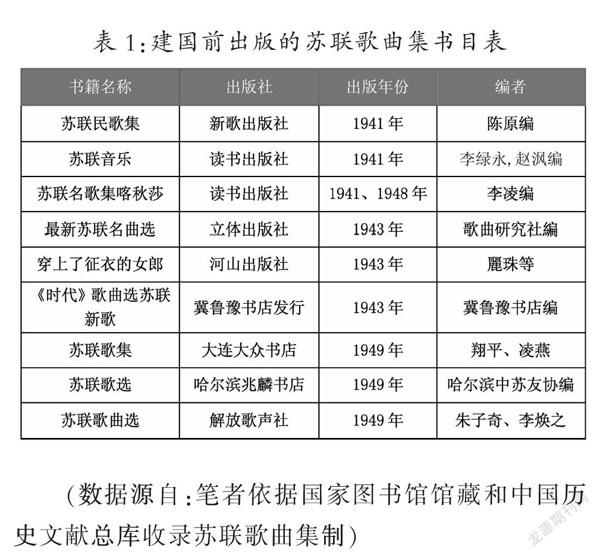

尤其,随着苏联歌曲在我国的不断翻译与推广,还出现了有关苏联歌曲的歌曲集。笔者通过对国家图书馆馆藏文献和中国历史文献总库收录的苏联歌曲集进行查阅后,共找到了此时出版的10本苏联歌曲集。比如,1941年陈原编的《苏联民歌集》和李凌编的《苏联名歌集喀秋莎》、1943年麗珠编的《穿上了征衣的女郎》和歌曲研究社编的《最新苏联名曲选》、1949年凌燕编的《苏联歌集》等,这些都是此时代表性的苏联歌曲集。详见下表:

上表1说明了这些在我国公开出版的苏联歌曲集主要有两类,第一类是只收录苏联歌曲。比如,歌曲研究社編1943年编纂出版的《最新苏联名曲选》仅收录《水兵歌》《夏伯阳之死》《光明赞》等52首独唱、合唱作品。1949年哈尔滨中苏友协编的《苏联歌选》收录了《斯大林颂》《我们的红军》《炮兵歌》《上战场》《青年进行曲》《青年联合起来》等27首苏联歌曲。第二类则是除了收录苏联歌曲外,还收录了有关苏联音乐研究的相关文论。比如,1941年李凌编的《苏联名歌集喀秋莎》分为两部分,第一部分为“论苏联音乐”,这部分有哥亚摩夫的《关于苏联音乐》、布卢索华的《苏联的音乐教育》、安娥的《苏联的儿童音乐》和《苏联歌剧与舞剧》等12篇文章;第二部分为“喀秋莎”,包括《船夫曲》《喀秋莎》《夏伯阳之死》《贝加尔之歌》等50首苏联歌曲。同样,1941年陈原编的《苏联民歌集》也包括两部分内容,第一部分收录有《歌领袖》《领袖大合唱》《飞、高飞,更高飞》《起伏的大草原》《莫斯科颂》《我的天才,我的天使,我的朋友》《船夫曲》等42首苏联军歌、艺术歌曲和民歌。第二部分則是《俄罗斯音乐的发展》《苏联的民族音乐》《苏联的歌唱艺术和它的歌唱家》《红军歌舞团的历史》等8篇苏联音乐研究文论。

(二)代表性译配者及歌曲类型

从上表1中不同歌集收录作品的翻译者来看,新中国成立前致力于苏联歌曲译配工作的我国音乐家、翻译家,代表性的有瞿秋白、萧三、陈原、李凌、赵沨、吕骥、李焕之、葛一虹、曹永声、戈宝权、姜椿芳、麗珠等。其中,瞿秋白是最先翻译《国际歌》的作者,被认为是苏联歌曲翻译的第一人。另外,萧三翻译有《光明赞》《前线》《光荣》等,赵沨翻译有《喀秋莎》《我们的歌》《道路是宽广的》等,嘉喜善译有《别离》《飞,高飞,更高飞》《近卫兵歌》《两个马克西姆》;陈原译有《哈桑湖畔》《哥萨克随想》;麗珠译有《焦土》等,他们是苏联歌曲翻译数量比较多的人。而李凌1941年编撰的《苏联名歌集喀秋莎》是目前看到最早出版的苏联歌曲集,而且1940年他首次将苏联话剧《带枪的人》翻译至国内并公开发表,被认为是首次翻译该话剧的人。因此,可以说正是这些致力于苏联歌曲翻译人士,使得苏联歌曲在我国逐渐传播,尤其这些苏联歌曲曾被多次刊载,为建国后苏联歌曲在我国的传播奠定了基础。

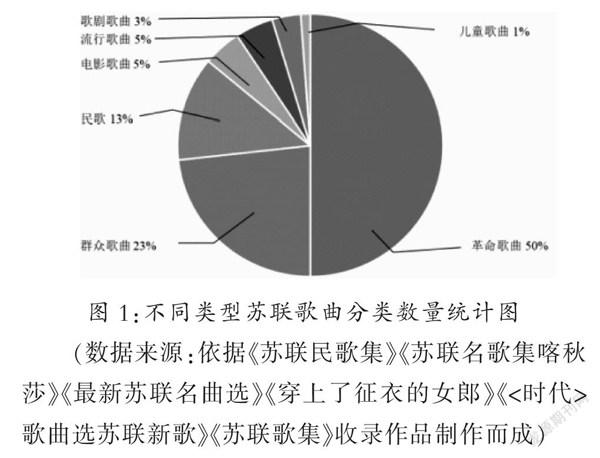

从出版作品的类型看,此时出版最多的是苏联革命歌曲。以表1中的《苏联民歌集》《苏联名歌集喀秋莎》《最新苏联名曲选》《穿上了征衣的女郎》《<时代>歌曲选苏联新歌》《苏联歌集》六本歌集收录的作品为例,这些歌集除了重复刊载的作品外,共计收录了86首。从这些歌曲的类型上看,主要有革命歌曲、群众歌曲、电影插曲、民谣、儿歌、歌曲选段和流行歌曲等。其中,收录革命歌曲《英雄颂》《穿上了征衣的女郎》等43首;群众歌曲《女邻》《我的歌声飞过海洋》等20首;民谣《雪球树》《母亲森林别叹息》等11首;电影插曲《海鸥》《渔人歌》等4首;另有流行歌曲4首、歌剧选段3首、儿歌1首。各类歌曲所占比例如下图示:

从图1《苏联民歌集》《苏联名歌集喀秋莎》《最新苏联名曲选》《穿上了征衣的女郎》《<时代>歌曲选苏联新歌》《苏联歌集》收录的非重复各类苏联歌曲看,此时我国出版的苏联歌曲主要以革命歌曲居多,占据50%,是收录作品总数的一半。而其他各类诸如群众歌曲、电影插曲、民谣、儿歌、歌曲选段和流行歌曲的作品数量较少,分别占据23%、5%、13%、1%、3%、5%。由此,可以说此时我国苏联歌曲翻译出版的重点是革命歌曲。

三、新中国成立前苏联歌曲在华出版的特点及成因

首先,苏联歌曲在我国翻译出版是20世纪西乐东渐的现象之一。清末以来的五四新文化运动促使西方音乐文化大规模传入我国。正如薛范所说:“五四以后西风东渐归国留学生、外国侨民、流亡者、淘金者、外国传教士、西洋乐队和歌唱家等开始陆续把西方的音乐和歌曲传入我国”,在此背景下形成的学堂乐歌已呈现出诸多外国音乐元素,可以说,在外国原有曲调之上填入新词或是直接翻译歌曲的现象屡见不鲜。比如,1913年张秀山编的《最新中等音乐教科书》中就含有外国歌曲。在这一背景下,苏联歌曲也被一些喜爱苏联音乐的人士所关注,并将其引入以丰富我国音乐文化。比如,1941年陈原在《关于苏联的乐曲和歌词,一本苏联歌曲集的后记》一文中就翻译和出版苏联歌曲的缘起写到:“从音乐艺术的发展上说,西欧乐坛开花的时候,在俄罗斯播下了种子……近一百年间,俄罗斯的音乐艺术高速度向前发展。格林卡之后是一串称颂于世界的光辉名字,其中包括了从事各民谣真理工作的巴拉启来夫,作曲家林基斯·哥萨尔斯基……靠这些名字,给苏维埃音乐界奠定了基础,传给今日苏联的音乐家丰富的遗产……1922年到现在这20多年间,苏联音乐的发展以可观的脚步前进。且不说歌剧院、音乐堂、音乐学校,也不说天才,不说卓绝的演奏家。”缘此他才进行了翻译实践,目的是为了让国人学习苏联音乐文化,以丰富和促进我国音乐文化的建设。正是在这种观念下,使得《国际歌》《少年先锋队》等苏联歌曲相继被翻译,并在我国公开出版。

其次,20世紀上半叶我国正处于反帝反封建的革命斗争之中。俄国的十月革命为我国的民族解放指明了方向,而“歌曲的作用就是使歌词所表明的思想感情音乐化”,可以鼓舞人民群众的革命斗志。因此,我们看到此时我国出版的苏联歌曲以革命歌曲为主,比如,1938年今虚在《浙江潮》发表了反应民族解放的苏联歌曲《克勒姆林的钟声》,1943年魏树藩在《中学教育》之中发表了苏联革命歌曲《光荣的牺牲》,欧尼嘉在《时代杂志》发表了库马赤为苏联海军写的歌曲《为了苏联舰队的光荣和声名》,徐芝延在《中苏文化杂志》中发表了查尔科夫斯基的《青年游击队》,1947年哈尔滨中苏友好协会出版的《苏联介绍》杂志连续刊载了谢太赫的《唱呵,飛行士》、克留科夫的《西伯利亞的戰士》、古塞夫的《砲兵歌》等多首苏联革命歌曲。

最后,不同时段苏联歌曲在华出版数量与当时中苏的政治关系有关。“五四”运动后,苏联的《第一次对华宣言》和《第二次对华宣言》提出中苏两国恢复外交关系和缔结友好条约,这促成了《国际歌》等苏联歌曲在我国的译介。但此后由于国民党的反苏政策,致使1929年中苏断交,中苏断交后的几年里,苏联歌曲的译介相对较少。“九一八事变”后,日本侵华战争影响到了苏联,苏联开始援华,1932年中苏两国逐渐又恢复了外交,并在1937年签署了《中苏互不侵犯条约》。这一事件之后,中苏间的音乐交流逐渐恢复。1939年《东南日报》刊载消息,称:“著名苏联歌曲家克利曼蒂克基马利夫已将中国抗战歌曲十五首制成留声片。其中最受欢迎的是《义勇军进行曲》《大刀进行曲》《流亡曲》等,其词义均由沙诸夫阿尔托森及鄂山阴等翻译成俄文。”1940年《中山日报》刊载中央社重庆五月二十五日电:“莫斯科广播电台定二十九日下午六时专对中国播送苏联歌曲、音乐节目,包括苏联作曲科巴列夫斯基流行歌曲、格里耶尔之舞曲。”同样,苏联歌曲在这个时段也开始被较大规模的翻译,并在国内的期刊报纸中刊出。比如,1940年塞克在《新音乐月刊》第1卷中发表了《孤儿歌》,1941年赵渢在《新音乐月刊》发表了苏联柯里契夫的《伏尔加之歌》、布兰切的《喀秋莎》,以及亚克斯托亚的《夜惊曲》,而且,笔者前述搜集到的苏联歌曲集也大多是这个时段的。

因此,苏联歌曲在华出版是随着20世纪初的西乐东渐而来的现象,但由于我国当时处在战争阶段,为了迎合我国的需求,所以出版的作品多以革命歌曲为主。另外,不同时段苏联歌曲在华出版的数量受制于中苏间的关系,经历了20世纪20年代的单曲翻译探索到40年代歌集出版的过程。

四、结语

综上,新中国成立前我国出现了一批致力于苏联歌曲翻译的人士,促进了苏联歌曲在我国的译介和传播。这些被翻译并在我国出版的苏联歌曲主要有革命歌曲、群众歌曲、民歌、电影歌曲等多种类型,并以革命歌曲居多,这种现象与当时我国的社会环境相关。另外,从出版数量来看,苏联歌曲在我国的传播与中苏间的外交关系有关,20世纪20年代部分有志于苏联歌曲翻译人士将其引入中国,但随着此后中苏间的断交,使得出版的苏联歌曲数量相对较少,30年代末中苏再次交往后,对苏联音乐的研究和苏联歌曲在我国的翻译实践进入了新阶段,报刊杂志中刊载的苏联音乐和歌曲数量不断增多,还出现了专门收录苏联歌曲的歌曲集。总之,新中国成立前苏联歌曲在我国的传播鼓舞了我国军民的抗战斗志,是彼时我国音乐文化现象之一。

参考文献:

[1]张成柱.国际歌的翻译问题[A]//杜瑞清.西安外国语学院学术论丛(第七卷)[C].陕西人民出版社,2002:277-287.

[2]薛范.翻译歌曲的历程[J].音乐研究,2001(03):13-20.

[3]编者.贝尔狄吉特[J].电影与文艺,1932(01):3-4.

[4]薛范.翻译歌曲的历程[J].音乐研究,2001(03):13-20.

[5]陈原.关于苏联的乐曲和歌词——本苏联歌曲集的后记[J].中学生,1945(45):29-32.

[6]苏亚.歌曲的秘密.Jiefangjun Bao (PLA Daily)1960-03-29.

[7]陈金龙.十月革命纪念与中苏关系协调[J].广州社会主义学院学报,2017(04):22-27.

[8]苏联著名歌曲家编译我国抗战歌曲[N].东南日报,1939-09-15.

[9]苏联对华播音[N].中山日报,1940-05-23.