某城区旧桥重建工程防洪评价报告技术审查案例分析

2022-02-14叶合欣潘运方

叶合欣,潘运方

(广东省水利水电技术中心,广州 510635)

1 概述

旧桥在修建之初,人们为节省投资和受技术及施工条件限制,往往会选择在河道较为束窄地带建桥。随着城市交通道路的发展,旧桥如果移址到附近上下游重建,很容易受现今已被束窄河宽的限制,新建桥梁时有意无意中进一步束窄桥址处的河道。这种人进水退现象带来了诸如河道糙率降低、调蓄能力下降、易发内涝等城市问题,同时又反过来增加生态环境负担,加大生态环境压力,阻碍城市化进程[1]。

对于桥梁项目建设方案,防洪评价常规审查内容主要有:桥梁选址[2]、桥轴线与桥墩轴线布置[3]、桥梁与两岸交叉方式和梁底高程[4]、桥墩与桥梁跨度布置[5]、承台埋深[6]、桥梁与两岸防洪体系的衔接、桥梁与防汛道路的衔接,审查桥梁阻水比(含防撞设施)[7-8]、壅水高度与范围[9],审查河道演变分析评价[10]、施工组织方案、消除和减轻影响措施[11-12]等。但对于城区旧桥移址重建,或旧桥原址重建的防洪评价报告技术审查,应特别需要注意桥梁跨度的设置,此外,还应注意桥梁与两岸防洪工程、防汛道路的衔接。这对保护和修复河流生态系统,保障其状况处于一种合适的健康水平具有积极作用[13]。本文以某城区旧桥移址重建工程为例,探讨防洪评价报告技术审查中应注意的一些问题。

2 工程概况

某城区旧桥建于20世纪70年代,所跨河道属于两个地级市共用的界河。桥址处河段较为顺直,旧桥与河道基本正交,两端与陆域平交。河道两岸现状无堤防,临水侧仅有沿岸修筑的简易挡墙,墙后接不规则的土坡,后方分布民居。左岸挡墙顶高程为1.26~1.36 m(1985高程基准,下同),右岸挡墙顶高程为2.16~2.36 m,两岸挡墙之间宽约35.00 m,河床高程为-1.00~-2.00 m。根据现场调查,河道为平时排污、汛期排洪的通道,现状河底表层淤积严重,塑料制品、垃圾等杂物较多,河道岸线未进行系统的治理(见图1)。

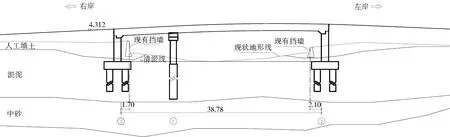

旧桥址处现状河道宽为51.00 m,宽于上下游河道(约35.00 m)。旧桥桥面宽为5.00 m,桥梁5跨,跨径组合为(11.00+3×10.00+11.00)m,总长52.00 m,其中河道中布置4组桥墩。旧桥上部结构为整体现浇T梁,双柱式墩台结构(墩直径0.60 m),桥面为钢筋混凝土铺装层。经鉴定,旧桥为危桥,已禁止大型机动车辆通行,仅允许小车及行人使用。目前,旧桥所在河道航道等级为内河IV级,通航净高8.00 m,通航净宽24.00 m,旧桥现状不能满足通航要求。现拟在旧桥上游约100 m处新建桥梁,新桥运行后,旧桥立即拆除。从图1可看出,旧桥处河道宽度明显大于上下游河道宽度,表明旧桥建成以来,人类活动严重束窄了河道。

图1 旧桥处与上下游河宽对比示意

新桥址处河道基本顺直,两岸为依河而建的房屋,邻近主槽处现状为简易护岸挡墙,两岸挡墙相距约35.00 m。新桥址处为海陆交互相沉积层,从上至下为:淤泥层厚12.00~15.60 m,粘土层厚2.50~7.00 m,中砂层厚1.50~7.00 m,下伏为花岗岩风化土。

拟建新桥属河道管理范围内建设项目。根据我国《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》和水利部《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》等相关规定,建设单位必须组织开展防洪评价工作,全面分析论证拟建新桥对河道行洪、河势稳定、堤防安全、排涝、防汛抢险以及水利规划的实施等方面的影响,提出相应的消除和减轻影响措施建议,编制河道管理范围内建设项目防洪评价报告。

3 审查过程及分析

3.1 防洪评价报告(送审稿)新桥设计方案

防洪评价报告(送审稿)新桥设计方案为:新桥设计防洪标准为100年一遇,相应水位为2.15 m,洪水流量为269.50 m3/s,桥梁设计使用年限为50 a。桥梁与两岸平交,桥轴线与河道基本正交,现状两岸简易挡墙之间距离为35.00 m,两岸桥台兼做今后堤防挡墙。新桥桥面宽22.00 m,桥长40.58 m,分两跨布置,桥跨为(11.00+29.58)m,桥位通航论证已经获得主管部门的批复。0#桥台与2#桥台之间净距离为38.78 m,1#桥墩布置于河道偏右,桥墩轴线基本顺水流方向布置。0#桥台布置于右岸,桥台位于右岸现状挡墙面后方约1.70 m处,将现状挡墙拆除后建为桥台,桥台兼作为右岸临水侧挡墙。2#桥台布置于左岸,桥台位于左岸现状挡墙面后方约2.10 m处,其他设计方案基本同右岸。桥梁上部结构为钢箱梁,下部为带盖梁柱式墩,直径为1.20 m,下接灌注桩直径为1.50 m(见图2)。防洪评价报告(送审稿)未说明两岸堤防规划情况,未评价桥梁与两岸交叉关系。

图2 送审稿新桥设计剖面示意

3.2 审查提出的关注点

该项目为旧桥移址重建,选址上无硬性制约因素,新桥建设规模不大,所处河段基本顺直,河道中仅布置1组桥墩,项目本身并不复杂,各项指标易满足现行技术标准要求[14]。审查需要关注的是:河道两岸均无确定的规划堤线及堤防结构形式,桥台与堤防须一体化建设,需要注意桥梁跨度的设置,同时,还应注意桥梁与两岸防洪工程、防汛道路的衔接。

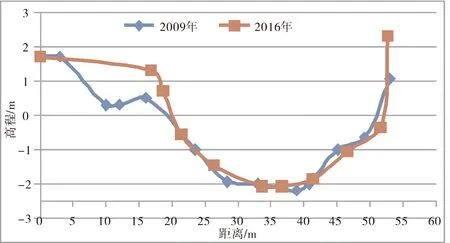

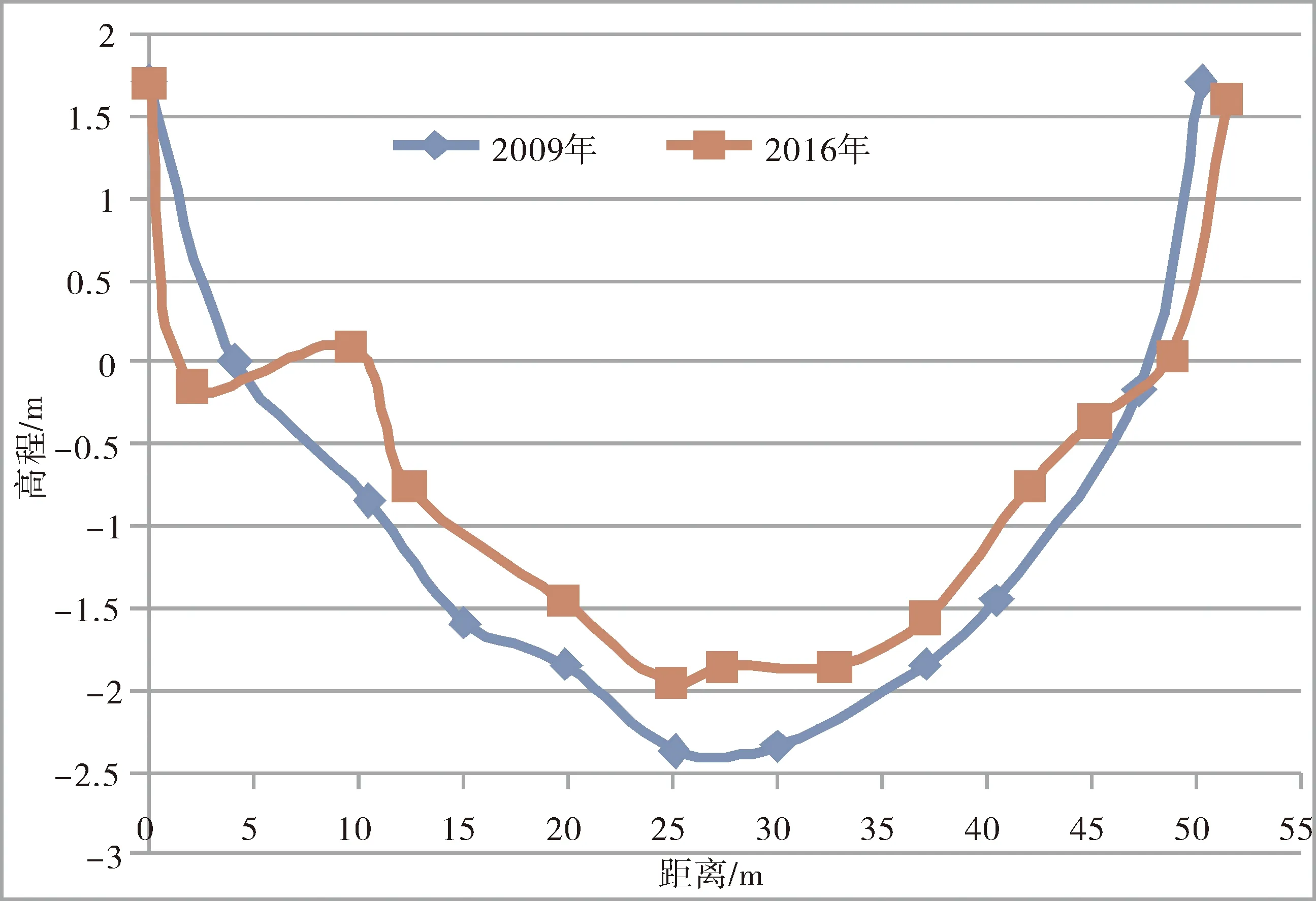

技术审查时发现,两岸简易挡墙建于2009年之前,根据河床地形变化(见图3),与2009年相比,新桥址处左岸2016年河道束窄了16.80 m,束窄处地面高程增加了1.10~1.70 m,右岸挡墙处地面高程增加了1.70 m。新桥址上游120 m处束窄程度更为显著,河槽大幅束窄达25.00 m(见图4)。新桥址下游110 m处(约在旧桥下游10 m),由于受旧桥的影响,束窄不明显,河床淤积0.50~1.00 m(见图5)。综上,近10多年,新桥所在河段逐渐变浅、变窄,槽蓄能力变弱,行洪能力下降,新桥建设不能再进一步束窄河道,而应考虑河道今后的健康发展。

图3 新桥址处河床地形变化(左侧为左岸,右侧为右岸)

图4 新桥址处上游120 m河床地形变化(左侧为左岸,右侧为右岸)

图5 新桥址处下游110 m河床地形变化(约在旧桥下游10 m,左侧为左岸,右侧为右岸)

为此,技术审查提出修改补充意见有:补充两岸堤防现状及规划情况;依据河道历史最高洪水位及相应的河宽等情况,优化拟建桥梁设计方案,增大桥梁桥跨和跨河段长度(不应小于旧桥跨河段宽度),补充桥梁与堤岸的空间交叉关系评价;复核阻水比计算,研究受影响堤段的断面形式;完善拟建新桥与堤岸整治后堤防关系分析;补充完善施工期阻水比及占用河道管理范围情况;收集河道历史地形及演变资料,充实河床演变分析中河道宽度、深度等变化情况。

3.3 设计方案及防洪评价报告的修改完善

防洪评价报告编制单位经再次向两岸所属水行政主管部门确认,目前左岸堤防规划防洪标准为100年一遇,沿现状挡墙线确定为河湖划界的基准线,并拟作为规划堤线,左岸堤顶路面宽为8.00 m,高程为3.25 m,但尚无堤防设计断面形式。右岸堤防规划为30年一遇,沿现状挡墙线确定为河湖划界基准线,并拟作为堤线,右岸堤顶路面宽为4.00 m,高程为2.59 m,亦无堤防设计断面形式。

桥梁设计单位分别对立交方式、平交方进行比选分析。新桥若采用立交方式将同时跨越河道两侧的规划路,在规划路范围有过河需求的车辆和行人需要绕行,不能直接上桥,影响交通的顺畅,增加了交通安全隐患;立交方案跨径较大,征地拆迁范围也较大,建设投资额是平交方式跨越堤防桥梁方案的3倍以上。在考虑同时满足道路规划、河道通航、河道防洪的情况下,审查同意了桥梁采用平交方式跨河建桥方案。

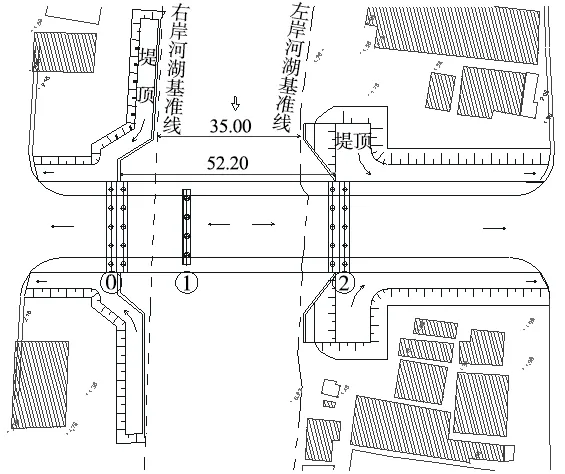

经建设单位、设计单位、防洪评价报告编制单位及两岸水行政管理部门多次商讨,在维持原通航等级、论证要求的情况下,防洪评价报告(报批稿)桥梁设计方案中,右岸0#桥台后退了6.00 m,左岸2#桥台后退了7.42 m,两岸桥台相距52.20 m(大于旧桥两岸桥台净宽1.20 m),同时,桥台与上下游连接段堤防一体化建设,并按两岸水行政主管部门意见修建上下游的连接堤段(见图6中的实粗线桥台,平面示意见图7)。

图6 报批稿新桥设计剖面示意

图7 报批稿新桥与两岸关系平面示意

对比防洪评价报告(送审稿),新桥断面处,运行期阻水比由5.96%降低到4.54%,施工期阻水比由25.96%降低到14.34%,壅水高度由0.150 m下降至0.036 m。与上下游河段相比,新桥建成后过水断面净宽为51.00 m,较目前河道宽增加了16.00 m,较两岸河湖划界基准线宽16.00 m,为今后水利发展预留了空间。

技术审查同意了新桥防洪评价报告(报批稿)的建设方案,并提出了相关技术要求,省级水行政主管部门出具了行政许可决定书。

4 结语

城区旧桥原址重建或移址重建时,应充分考虑受影响河段的水利现状及规划情况,特别是两岸堤防。当两岸堤防规划尚不明确时,应做充分的调研,兼顾上下游、左右岸的关系,与相关部门单位达成共识。《中华人民共和国防洪法》要求工程建设方案在开工建设前必须获得水行政许可,这是规定的最后期限。项目业主最好将相关工作前移,在选址阶段征求水行政主管部门的意见,而不是在项目初步设计甚至是施工图阶段才进行防洪评价,力争少走弯路。