网河区河湖联合水环境调控分析

2022-02-14张晓艳倪培桐唐造造

张晓艳,董 明,倪培桐,唐造造

(广东省水利水电科学研究院,广州 510635)

1 概述

网河区特别是感潮河网地区,河涌交错,水情复杂多变,为挡潮、灌溉、引水等修建了众多不同功能的水闸和泵站,使得水流运动更为复杂,流向多变,随着经济社会的快速发展和城市化进程的推进,城市河流的水质普遍受到严重污染。徐峰俊、刘洁等利用数学模型等研究手段研究感潮网河区的水环境问题[1-2],倪培桐、林蓉璇等对网河区群闸联控以及平原网河区城市河涌水环境改善进行了研究与探讨[3-8],研究表明,如何利用水闸、泵站等水利工程借助潮汐动力创造排污通道或者引入清洁水源等都是改善城市河涌水环境的有效措施。本文以广州市海珠区为例,研究了水闸、泵站联合调度下不同补水方案对河涌水环境的影响,并探讨群闸联控下网河区有无调蓄区(湖)对周边水环境的影响,本文的研究可为网河区水利规划建设以及改善河涌水环境提供借鉴与技术参考。

2 河湖联控水环境调控分析

2.1 海珠区水系及水环境概况

海珠区是广州市中部的一个岛区,地处北纬23°52′~23°59′、东经113°29′~113°46′之间。海珠区四面环水,北临珠江前航道与天河区、越秀区隔江相望,南接珠江后航道与番禺区相邻,东与黄埔区、西与荔湾区隔江相望。全区面积为90.45 km2,整个行政区域由海珠岛、琶洲岛、官洲岛等岛组成,全区由新滘围、共和围、琶洲围、北帝沙围、丫髻沙围、官洲围和陈沙围等组成防护堤。外江堤线总长为81.9 km,由北面的珠江前航道、南面的珠江后航道、官洲水道、仑头水道等分隔开来。海珠区四面临江,区内河流、河涌交错,据统计,海珠区内现有大小河涌70余条,其中主要河涌19条。根据海珠区河涌水系规划深化实施方案[9-10],通过连通和梳理水系构建该区“六环七线”的水系格局,构成海珠区水系的整个骨架,形成相互联系又相对独立的水系格局。六环即将本区划分为琶洲岛片、共和围片、石榴岗河北部片、石榴岗河南部片、北濠涌—石溪涌片及独立河涌片共6片;七线为黄埔涌、赤沙涌、石榴岗河、土华涌、北濠涌、墩和涌和海珠涌(水系见图1所示)。

图1 海珠区河涌水系以及补水方案示意

工业废水和城市生活污水的直接排放导致区内河涌水质不容乐观,几十年来污染物不断积累,严重影响了沿岸居民生活质量和城市生态景观。为了改善水环境、水生态、水景观,还涌于民,海珠区进行了引水补水规划,并引入雨洪调蓄区(海珠湖),构筑生态城市框架,充分利用现有的水利工程体系,通过引水、补水工程建设与调度,实现大部分主要河涌的单向流动,改善河涌水质,维护城市区域生态环境和水体景观。受篇幅所限,本文仅列举1个补引水方案以及在区内设置人工湖,在群闸联控条件下,研究补引水工程实施后以及有无人工湖的情况下河涌水体的交换情况。

2.2 数学模型的建立

2.2.1计算模式

本次建立一维水动力、水质数学模拟,分析海珠区水环境调控的状况与规律。

描述一维非恒定流运动的圣维南方程组其控制方程为:

(1)

式中:

x、t——距离和时间的坐标;

A——过水断面面积;

Q——流量;

h——水位;

q——旁侧入流流量;

C——谢才系数;

R——水力半径;

α——动量校正系数;

g——重力加速度。

河网水质模型的控制方程为:

(2)

式中:

C——物质浓度,mg/L;

D——纵向扩散系数,m2/s;

C2——源/汇浓度,mg/L;

K——线性衰减系数,1/d 。

MIKE 11的水动力模块(HD)是用以模拟河流及河网水流的隐式有限差分模型。模型利用常用的Abbott六点隐式格式离散上述控制方程组,该离散格式在每一个网格点不同时计算水位和流量,而是按顺序交替计算水位或流量,分别称为h点和Q点。

海珠区河网有大量的水闸、泵站等水工构筑物,在这些构筑物处,根据闸、泵的水力学特征作特殊处理。海珠区河网水系的水闸绝大多数属于宽顶堰式水闸,在模型中闸、泵通常作为流量点处理,根据相邻水位点水位关系采用宽顶堰水闸的堰流或孔流流量公式计算过闸流量。

雨洪调蓄区与河涌相通,有较大的水面面积,通过引水和排水,能对区域的水量进行调节。模型通过在调蓄区位置添加与其规模相应的调蓄容积来模拟和反映海珠湖或低洼地调蓄区的影响[11]。

模型的边界、范围、控制参数取值以及模型的验证等已经过率定[12-13],本文不再赘述。

2.2.2水体交换指标

在上述一维水动力、物质输运模型的基础上,利用溶解态保守物质的浓度为示踪剂,建立海珠区水体交换数值模式。

设海珠区内河涌水体初始浓度场为C(r,l,t0),瞬时浓度场为C(r,l,t),则不同时刻、不同河涌、不同里程的海珠区内河涌被外江水体(外江是指前航道、后航道,示踪物浓度为0,内河涌示踪物浓度为1)置换的比率R(r,l,t),即换水率为:

(3)

对于内河涌,令C(r,l,t0)=1,则:

R(r,l,t)=[1-C(r,l,t)]×100%

(4)

式中:

r——河涌;

l——河涌特定位置里程标示;

t0——初始时刻。

假定进入海珠区内河涌的外江水体与内河涌水体完全混合,混合后的水体在落潮或涨潮随河涌排水时排出内河涌。当换水率为1或100%则表示内河涌水体已被完全置换。

2.3 计算方案

本次在考虑推荐的海珠区引水补水工程规划方案的基础上,考虑计算对石榴岗河以上各断头涌进行补水的方案,当对石榴岗河以北的五凤涌、康乐涌、墩和涌、大塘涌等断头涌进行补水时,在打开石榴岗水闸引水的同时关闭西禄水闸及土华西闸;反之则打开西禄水闸、土华西闸。在杨湾涌与淋沙涌交界处建杨湾泵站,当对康乐涌及五凤涌补水时开启杨湾泵站,以保证水量。上游断头涌五凤涌、康乐涌、墩和涌、大塘涌仍然采取二级提水来进行补水,并设节制闸,以保证污水不被重复利用。本次选择一组断头涌补水流量方案以及增加雨洪调蓄区(人工湖),进行海珠区河湖联控的水体交换计算,雨洪调蓄区规模按40 hm2考虑。

对于区内的水闸、泵站的调度规则,根据《广州市海珠区引水补水工程规划深化实施方案》及《广州市海珠区引水补水工程规划深化实施方案调整》,结合海珠区不同片区或区域的景观水位和河网水系特点,分片或分区拟定引水补水方案和水闸调度运行方式。总的原则是通过水闸群的联合调控,实现大部分河涌的单向流动,形成涨潮时引水、落潮时排水的运行格局,改善河涌水环境,保持河涌景观水位。根据海珠区各分片或分区水闸、泵站详细的调度运行方式和人工湖的汛期、非汛期调度运行方式[11],拟定计算方案。本次的计算方案组次见表1。

表1 计算方案组次

2.4 成果分析

采用海珠区河网水动力与水质数学模型,对选择的海珠区河涌水系引水补水工程规划方案及雨洪调蓄区方案进行水体交换计算,模拟内河涌污染物相对浓度随时间变化过程。

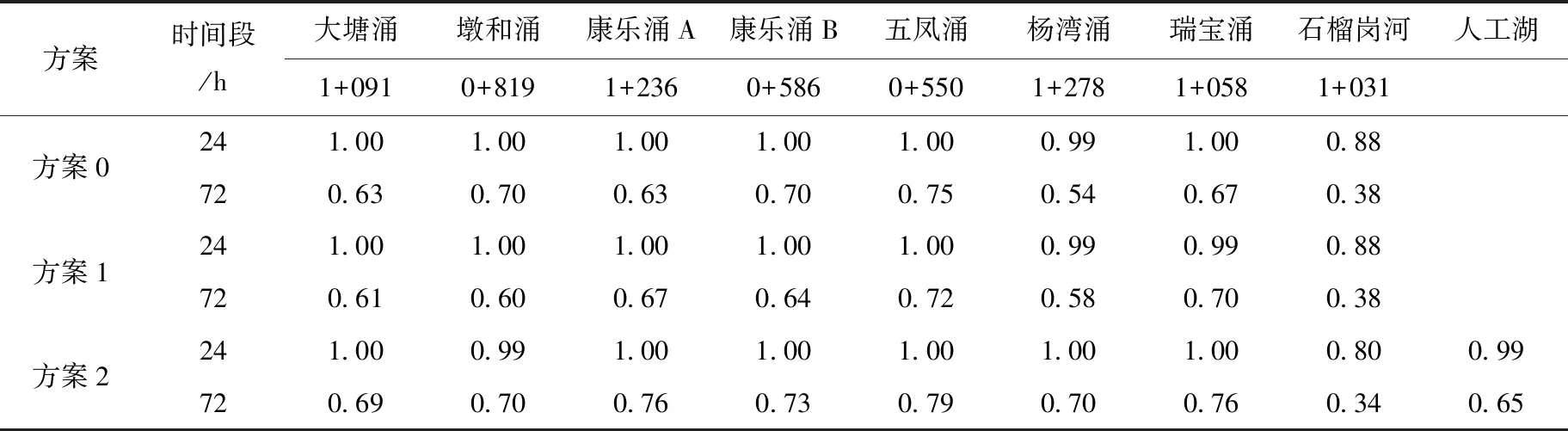

计算的部分河涌典型断面位置24 h、72 h内平均相对浓度,24 h、72 h内平均换水率见表2、表3以及图2。

图2 河涌典型断面不同方案浓度变化对比示意

表2 部分河涌典型断面位置24 h、72 h内平均相对浓度统计

表3 部分河涌典型断面位置24 h、72 h内平均换水率统计

方案0是海珠区引水补水工程规划方案,由计算知,石榴岗河北部片的断头涌五凤涌、康乐涌、墩和涌、大塘涌等的典型断面72 h内平均浓度在0.65~0.75之间,平均换水率为25%~35%。在增加五凤涌等断头涌进行泵站提水补水后(方案1),石榴岗河北部片的断头涌大部分典型断面72 h平均浓度变化基本在0.05以内,平均换水率变化基本在5%以内,两方案的水体浓度和换水率差别不大,没有质的飞越,说明通过泵站提引水质浓度相差不大的水补充进断头涌,对改善断头涌水质浓度和水体交换的作用并不明显,但补水有利于实现河涌内的活水、动水。

在泵站补水的情况下,增加人工湖(方案2),由计算知,增加相同水质浓度的人工湖,除了进水通道比如石榴岗河的水体交换加快外,区内部分河涌包括断头涌的水体交换稍有变慢。因此,增加了在断头涌排放点源污染的情况[2],以论述人工湖建设前后区内河涌浓度的改变情况,由计算知,五凤涌、康乐涌、墩和涌、大塘涌等断头涌相对浓度略有降低、平均换水率略有增加,但有无人工湖差别不明显,与人工湖临近的淋沙涌、后滘涌、上冲涌以及作为排水通道的西禄涌、北濠涌、黄冲涌、土华涌西段等河涌相对浓度有所降低、平均换水率有所增加,河涌水质有所改善。从上述分析知,新建人工湖改善断头涌水质的作用不明显,但可在一定程度上改善其临近河涌和排水通道河涌的水质。

3 结语

1) 本文采用海珠区河网水动力与水质数学模型,对选择的海珠区河涌水系引水补水工程规划方案及雨洪调蓄区方案进行水体交换计算,模拟内河涌污染物相对浓度随时间变化过程。由模拟知,利用泵站提水与受水河涌水质相差不大的水补充进断头涌,对改善断头涌水质浓度和水体交换的作用并不明显,但有利于实现河涌内的活水、动水。

2) 雨洪调蓄区的存在使得周边河涌与外江的水体交换周期略有增加,但其存在增加了区域环境容量,可在一定程度上改善其临近河涌和排水通道河涌的水质,改善当地的生态环境。

3) 网河区城市河涌水环境的改善,可充分利用水闸、泵站的调度,使河涌中的水流动起来,有条件的情况下可利用泵站引入清洁水源可改善河涌水质,同时结合兴建雨洪调蓄区等水利工程措施,在增大区域环境容量改善生态环境的同时,对于当地排涝也是有利的。实际运用中,选择何种方式应结合当地实际情况进行论证。

4) 本文探讨了感潮网河区河湖联合、群闸联控下,引补水和新建雨洪调蓄区等措施对周边河涌水环境的影响,可为今后指导网河区的水利规划建设以及改善河涌水环境提供借鉴与参考。