以问题驱动实现数学抽象的三步曲

——以“等差数列前n项和”教学为例

2022-02-11江苏省锡山高级中学214174顾晓峰

江苏省锡山高级中学 (214174) 顾晓峰

数学核心素养的落实旨在让学生经历数学学习活动后,真正成为“数学人”,其特征包括“心中有数”(数学抽象)、“脑中有形”(直观想象)、“手中有法”(数学建模与数据分析)、“脚下有路”(逻辑推理与数学运算).不同的素养要求决定着数学能力的综合发展,而数学抽象居于核心位置,如同心脏一般协调着身体各个组织、器官的正常运行,因而它必然是数学教学中最为关注的话题之一.

何为数学抽象?它是对数量关系与空间形式进行抽象而得到数学研究对象的过程,学生需要通过这种理性思维过程来发现和认识数学.数学抽象能力的培养一般可分为四个阶段:第一阶段,研究与数学有关的现象问题;第二阶段,逐步抽取对象关系背后的本质属性;第三阶段,用数学符号或形式化表示本质属性;第四阶段,实现抽象与具体的互相转化[1].四阶段的过程体现了数学抽象素养的形成具有循序渐进的特点,它本质上是对数学对象进行阶梯式建构的结构化过程.

数学概念及命题(公式、定理等)的形成依赖于不同阶段、不同层次的抽象,在教学中可细化为三个步骤:①感知与提取,通过观察、比较,进一步感知相似数学对象的形象和内涵,或从现实(历史)问题中析取数学对象;②建构与表征,去掉对象中的具体内容而呈现出本质属性,增加内涵、强化结构,通过符号化(或形式化)对原型事物进行表征,建立概念、法则、命题或模型;③普适化与结构化,将抽象的结果应用到更广的范围以解决更多的数学或实际问题,感悟抽象的作用和意义,反思抽象结果与其他数学结构间的逻辑关联性,形成深层次的认知系统.根据数学抽象素养的发展过程以及日常概念和命题教学中教师的习惯特点,笔者提倡采取问题驱动的方式,从学生最近发展区出发,引导学生发现并提出问题,充分参与认知活动并分析和解决问题,最终实现数学抽象的目标.本文以“等差数列前项和”为例,具体探讨三步曲的实践.

第一步、感知与提取——在观察探索中初步抽象问题

问题1 学校剧院准备筹办一场大型晚会,有1200人需要入座,而该剧院有26排座位,第一排有24个,从第二排开始,后面的每一排都比前一排多2个座位,如果你是本次活动的组织者,你需要考虑什么问题呢?

问题2 同学们在以前有没有遇到类似的数学问题,能否说说?

评注:从学生熟知的现实情境出发设问,降低了思维门槛,并能较好地激发学生的认知兴趣,同时,问题1是开放性的,学生作为抽象的主动者可根据自身认知情况提问.教师在与学生充分交流和讨论后提取出核心问题:计算第1排到第26排的座位数之和.由于每排座位数依次构成等差数列,这实质是一个等差数列求和问题,学生在计算完第26排的座位数后列出表达式24+26+…+74.紧接着提出问题2,学生很快联想起熟悉的求和问题1+2+3+…+100,两个问题形式有明显差异,但求和类型一样,能否将已有的求和经验迁移到新的问题中?如何迁移?两者的关联是什么?…,学生在这样的初步感知中产生认知冲突,但已从具体开始走向抽象.

第二步、建构与表征——在分析概括中逐步抽象命题

师:同学们发现座位总数是24+26+…+74,这就是我们今天要研究的等差数列前n项和的一个特例(教师给出前n项和的概念).我们能否先找一个简单点的等差数列来研究?

生:1+2+3+….

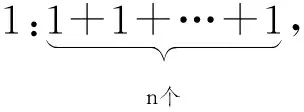

师:有没有比“1+2+3+…”还要简单的等差数列求和?

师:解释一下怎么得到这个结果的.

生1:每个数都是1,共n个1,结果便是n×1=n.

师:很好.

问题3 能利用生1的想法解决情境中的问题吗?能进一步发现其中的运算原理吗?

生2:24+26+…+74=13×98.

师:这个怎么解释?

生2:因为24+74=26+72=…=98,总共26个数,首尾配对正好凑成13对,所以结果13×98.

师:98是相同的和,生2将不同数的求和通过首尾配对转化成了相同数的求和,将加法变成了乘法.这个思想其实本质和生1是一致的.

评注:以“小步距”为原则追问,让学生从最简单的等差数列求和入手,然后回到情境问题的解决,抽象出求和的本质是构建相同和.学生用数学语言进行解释的过程就是建立情境刺激与反应之间联结的过程,这使他们对数学本质的统一性与简约性能有较深的直觉感知.

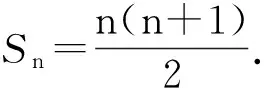

师:大家根据总结的算理试着算一下Sn=1+2+3+…+n吧.

师:如果n是奇数呢?

师:生3利用原理和分类讨论思想进行求和,发现n为奇数要注意多出了一项.

问题4讨论的原因是项数为奇数时不凑整,那能否调整一下目标,使得无论n是奇数还是偶数都能让求和凑整?

生4:将Sn=1+2+3+…+n倒过来写一遍,即Sn=n+(n-1)+(n-2)+…+1,然后相加再除2.

师:怎么想到倒过来求和的?

师:很好,两位同学其实都遵循一个方向,就是将不同数求和转变为相同数求和.生4的方法更简洁些,因为通过倒写相加可以利用对称性实现凑整,避免了讨论.

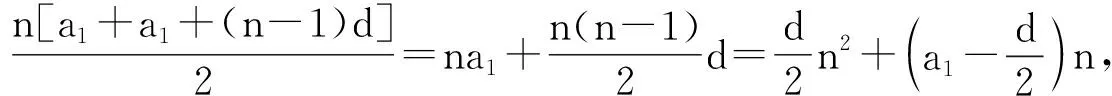

问题5 根据前面的探索,请大家自主解决更一般的问题:已知{an}是等差数列,求其前n项和Sn=a1+a2+…+an.(后面教学过程略)

评注:联结主义学习理论认为[2],学习是以神经联结为基础,对于问题中一些隐蔽的特征或者性质,可通过分析使学习者的注意力聚焦于它们而得到认同.在等差数列求和的问题中,学生凑对意识较强,但自身凑对则对项数的奇偶性有限制,于是让学生聚焦于项数的处理,抽象出倒序相加法以突破限制.在剖析求和本质后,学生自主推导一般等差数列的前项和公式,进一步发展数学抽象能力,并进入数学表征的阶段.

第三步、普适化与结构化——在巩固反思中深化抽象思维

本节选取例题讲解中的两个片断进行分析.

师:完成例1后我们发现,这类问题一般会涉及五个量a1,an,n,Sn,d,其中部分作为条件,部分作为待求量.下面仿照例1,请同桌之间一个出题一个做题,大家赛赛看.

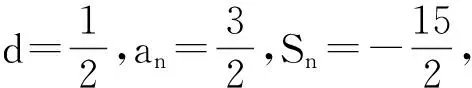

笔者与学生分享了其中一组同学的例子:在等差数列{an}中,a1=-3,Sn=24,求an.

师:这个结果大家有什么看法?

生6:等差数列{an}的通项公式应该是一个一次(或常数)函数,这个表达式明显不是!

师:的确如此,那问题出在哪里?(学生疑惑)

问题6 等差数列的通项公式是关于的一次(或常数)函数,那么它的前n项和Sn的形式有何特点呢?我们能否利用它的特点再回看这组同学出的题目?

师:很好!那能帮忙改进一下题目吗?

生7:Sn=24改为S5=5,求d或a5.

问题7 通过例1和同学们的例子,你觉得利用等差数列的五个量(a1,an,n,Sn,d)出题时需要注意些什么?

生:an与Sn中的n是确定量不是变量;需要已知三个量才可求出另外两个量;如果要求n,需要凑好数据保证n是正整数……

师:除了利用方程组思想,还有其它思路吗?(大家表情困惑)

问题8 上体育课排队,老师让我们从左到右报数或者从右到左报数,人数会变吗?这是什么道理呢?

生:不会.只是最后一个报数变成第一个报数,中间还是这么多人报数.

师:是的,那大家能将这个道理应用到例2中吗?

师:很棒.看来有时逆向思维可以出奇制胜.

评注:在得到等差数列的前n项和公式后,学生需要在解题中体会抽象与具体的相互关联.从抽象到具体,使抽象的结果成为一般意义上的结论,进行广泛的应用;从具体回到抽象,感悟抽象结果的内涵与特征,让学生透过公式表象看到本质,进行结构化的理解.笔者以课本例题(苏教版必修5第43页)为载体,但在教学上做了一些设计.如笔者让学生在完成例题1后同桌间互相出题答题,调动课堂氛围的同时能更好地检验学生对公式本身及相关要素间的理解,过程中学生发生错误恰好是一个契机,借机进一步认识到Sn本质上是关于n的二次(d=0时是一次)函数,并且在“a1,an,n,Sn,d”这五个量中需要“知三求二”,这些都不是由教师直白介绍或者自己总结的,而是在充分的学生活动后反思获得的.例2的基本思想是方程组思想,但通过问题8,学生对首项、末项有了更灵活的理解,且体会从简单的生活道理中也可抽象出一般的数学思维(逆向思维).问题8也引导学生可以从多角度思考问题,善于解后反思,使学生从知识层面、方法层面以及思想层面都对抽象结果有体会和收获,进一步深化数学抽象思维.

本节课是一节公式引入课,学生从实际问题抽象出等差数列前项和公式,这个过程经历的三步曲可作为数学抽象过程的一种模式,而在这三步曲中,核心推动者是问题.感知与提取环节,通过情境(生活情境、历史情境、实物情境等)问题引发思考,进行数学识别,这是抽象的起点;建构与表征环节,问题的作用在于将新、旧抽象进行联结,学生跟随问题逐步发掘抽象物的本质属性并进行概括,最终按照一定规则组织起来并形成表征.这一环节的问题设计需指向知识核心但又不失发散性,让学生有足够的时间思考和抽象;普适化与结构化环节,学生在初步获得抽象对象后需要及时进行巩固和应用,教师精选例题,并可在此基础上设计指向对抽象结果再理解的新问题,鼓励学生提出不同的解题策略,积极利用学生的错误,在反思中深化对抽象结果的认知.三步曲层层递进,其构成的一个整体性的教学模式为数学抽象能力的培养提供了可操作的方法,希望能对更广泛的教学实践产生意义.