退耕还林区不同植被类型土壤动物多样性特征研究

2022-02-10曹四平宗巧鱼郝宝宝刘长海

刘 姣,曹四平,高 荣,宗巧鱼,郝宝宝,刘长海*

(1.延安大学 生命科学学院,陕西 延安 71600;2.石泉县环保局,陕西 安康 725200)

退耕还林(草)工程自1999年实施以来,地表植被发生巨大变化,植被覆盖率显著提升,对我国的生态系统结构和服务功能产生了重大的影响[1]。吴起县作为“退耕还林第一县”自1998年实施封山禁牧、退耕还林(草),林草覆盖率从造林前的19.2%增加至62.9%[2],退耕还林(草)使得土壤的结构与功能发生改变,土壤动物群落也因此受到影响[3-4]。李涛等[5]指出,土壤动物不仅能够敏感地反映环境的变化,还可以通过摄食等活动对土壤理化性质造成影响,进而改变植被-土壤生态系统的物质循环进程[6-7]。

土壤动物可以促进凋落物和有机质分解,加速物质循环,改变土壤结构等,在维持食物网结构、生态系统结构与功能和生态服务功能等方面起着十分关键的作用[8-11]。

同时,土壤质量与土壤动物也息息相关,土壤动物已成为土壤和土地质量评价的一个重要指标[12]。目前,国内外关于土壤动物的研究热点是蚯蚓、线虫等土壤动物及其对农田生态系统的影响[7]。国内研究区主要位于青藏高原[12-16]、华东[17]、华北[18]、东北[19]、西南[20-22]、西北(宁夏)[23-24]等地区,但有关陕北土壤动物群落的研究内容较少;人工植被群落恢复对土壤动物群落组成及多样性影响的认识尚不明确[25]。因此,本研究以陕北黄土区典型退耕林地的大、中型土壤动物为对象,旨在丰富退耕还林(草)区土壤动物群落的研究内容,揭示其恢复进程与机理,为该地区林地管理与利用、生物多样性保护、生态系统结构与功能恢复提供理论与实践依据。

1 研究区概况

选择延安市吴起县大吉沟流域为研究区。吴起位于延安市西北角(107°38′57″-108°32′49″E,36°33′33″-37°24′27″N),近40 a,累年极端最低气温出现在12月,累年年均气温8.2 ℃,相对湿度60%,无霜期120~155 d,年均降水量442.6 mm。地处西北农牧交错带,位于黄土高原西北部,属中温带半湿润、半干旱区,为暖温带大陆性干旱季风气候。该地区原生植被已基本消失,近年来由于人工生态恢复措施的介入,草原植被逐渐向灌丛森林过渡,形成了大面积的灌木林和乔灌混交林。其中退耕还林(草)采用了纯林和混交林2种方式,纯林树种主要为柠条(Caraganakoshinskii)、油松(Pinustabuliformis)、沙棘(Hippophaerhamnoides)、山杏(Armeniacasibirica)、刺槐(Robiniapseudoacacia)等,混交林为沙棘×山杏、刺槐×沙棘等[1]。

2 研究方法

2.1 样地设置

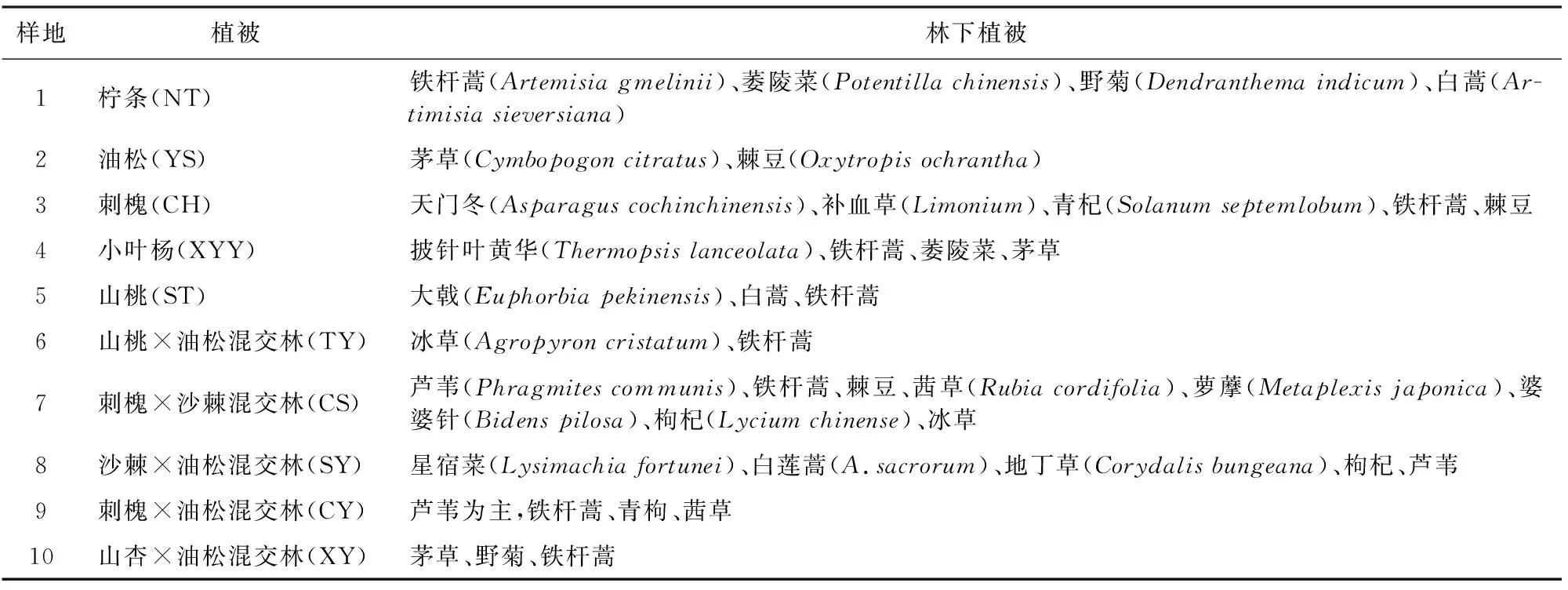

先对大吉沟进行了实际踏地,随后选取了10个10 m×10 m的样方进行研究。植被分别为柠条、油松、刺槐、小叶杨(Populussimonii)、山桃(Amygdalusdavidiana)、山桃×油松混交林、刺槐×沙棘混交林、沙棘×油松混交林、刺槐×油松混交林和山杏×油松混交林(表1)。

表1 采样地点信息Table 1 Information of sampling locations

2.2 野外采样

根据实地踏查结果,选取10个不同植被类型作为采样区。选择土壤动物活动频繁的时间段,且天气晴好时前往采样区进行土壤动物采样。在采样区内随机划分大小为10 m×10 m的样方,每个取样点按照“品”字型设置3重复采样,每个小样方的大小为50 cm×50 cm,按照土层垂直0~10 cm和10~20 cm 2个层次分层采集每层内全部土壤动物。主要利用手捡分离法采集,较小的用吸虫器收集,对各样地采集的标本用75%的酒精固定装瓶并标记,带回实验室进行分类鉴定。

2.3 土壤动物鉴定

土壤动物采用大类别分类法,将采集回来的土壤动物标本先分离出来,再用连续变倍体视显微镜和数码体视显微镜进行初步的分类鉴定,主要依据《中国亚热带土壤动物》[26]、《中国土壤动物检索图鉴》[27]、《昆虫分类学》[28]等工具书以及参照宋志顺[29]的研究进行鉴定分类,记录每个样方的土壤动物的类群数和个体总数,同时分别记录成虫与幼虫的数量(表2)。

2.4 数据处理

群落多样性特征及相似性系数计算公式如下。

Shannon-Wiener多样性指数:

H=-∑PilnPi

(1)

Pielou均匀性指数:

E=H/lnS

(2)

Simpson优势度指数:

C=∑(ni/N)2

(3)

Margalef丰富度指数:

D=(S-1)/lnN

(4)

Jaccard相似性系数:

q=c/(a+b-c)

(5)

Morisita-Horn相似性系数:

CMH=2∑(ai·bi)/(∑ai2/Na2+∑bi2/Nb2)·NaNb

(6)

式中:Pi为某类群中i占群落中总个体数的比例,Pi=ni/N;ni为该样地内第i个类群的个体数量;N为样地内类群的个体数量;c为A和B2种生境共有的类群数;a为A生境总类群数;b为B生境总类群数;Na为A生境物种数量;Nb为B生境物种数量;ai和bi分别为A和B生境中第i类群个体数目。

土壤动物个体数和总类群数通过Excel 2016统计整理,个体数、总类群数和群落多样性指数采用SPSS 21.0单因素方差分析(one-way ANOVA)和最小显著差异法(LSD)比较不同数据组间的显著差异,作图采用Origin 2018和Bioinformatics & Evolutionary Genomics(生物信息学和进化基因组学)网站。

3 结果与分析

3.1 土壤动物群落组成

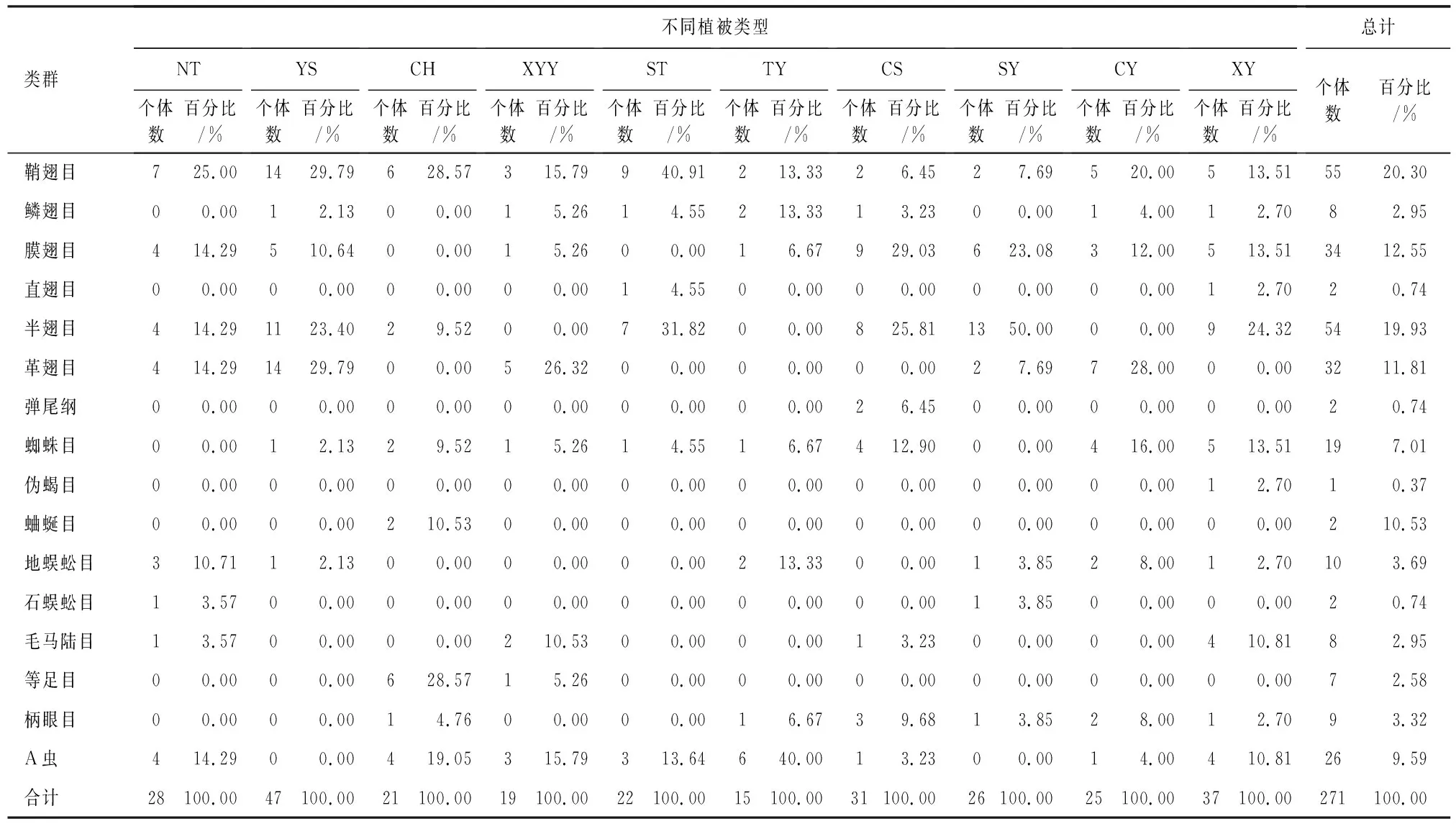

在大吉沟流域共采集271头动物,隶属2门7纲15目24科。其中鞘翅目(Coleoptera)、半翅目(Hemiptera)、膜翅目(Hymenoptera)及革翅目(Dermaptera)为优势类群;蜘蛛目(Araneae)、地蜈蚣目(Geophilomorpha)、柄眼目(Stylommatophora)、鳞翅目(Lepidoptera)、毛马陆目(Polydesmida)及等足目(Isopoda)为常见类群;直翅目(Orthoptera)、石蜈蚣目(Lithobiomorpha)、弹尾目(Collembola)、蚰蜓目(Scutigeromorpha)及伪蝎目(Pseudoscorpiones)为稀有类群(表2)。类群划分个体数量占全部捕获量大于10%的为优势类群,1%~10%为常见类群,0.1%~1%为稀有类群[30]。

表2 不同植被类型下土壤动物群落组成Table 2 Composition of soil fauna communities in different vegetation types

3.2 不同植被类型土壤动物差异性

结果表明,土壤动物类群数、个体数在不同植被类型之间存在显著差异(P<0.05)(图1)。不同植被类型下山桃×油松混交林的个体数量和类群数量为最少,个体数量最多的为油松林,个体数量均表现为混交林大于纯林(除山桃×油松混交林、油松林与柠条林这3个植被林外);类群数量最多为柠条林和山杏×油松混交林,其余各林地由大到小顺序为:山桃林、刺槐×油松混交林、刺槐×沙棘混交林、油松林、刺槐林和沙棘×油松混交林。

3.3 不同植被类型土壤动物群落多样性

土壤动物多样性指数H、优势度指数C、丰富度指数D和均匀性指数E在不同植被类型之间存在显著差异(P<0.05)(图2)。山杏×油松混交林的H、D都为最高,但C、E为最低;H最低为山桃林,D最低油松林,C最高值为沙棘×油松混交林,E最高值为柠条林。H和D除小叶杨林和柠条林外,混交林均大于纯林,由此可以得出土壤动物多样性指数和丰富度指数为混交林均大于纯林。

通过对5种植被类型下土壤动物目分类水平的进一步探究,由图3看出,土壤动物类群不仅数量存在差异而且在类群上也发生了变化。刺槐、山桃、油松林、山桃×油松混交林和刺槐×油松混交林样地共有土壤动物类群比例为6.25%,山桃、油松林和山桃×油松混交林样地共有土壤动物类群比例为12.5%,刺槐、油松林和刺槐×油松混交林样地共有土壤动物类群比例为12.5%,油松林、山桃×油松混交林和刺槐×油松混交林样地共有土壤动物类群比例为25%,刺槐、油松林样地共有土壤动物类群比例为18.75%,山桃、油松林样地共有土壤动物类群比例为25%,山桃×油松混交林和刺槐×油松混交林样地共有土壤动物类群比例为37.5%,油松林、山桃×油松混交林样地共有土壤动物类群比例为25%,油松林、刺槐×油松混交林样地共有土壤动物类群比例为25%,刺槐、山桃、油松林、山桃×油松混交林和刺槐×油松混交林样地不共有土壤动物种类比例依次为6.25%、6.25%、0%、0%和6.25%。

3.4 不同植被类型土壤动物群落相似性分析

不同植被类型下土壤动物群落Morisita-Horn相似系数为0.097~0.944(图4),相似指数值涵盖全部相似等级,表明不同植被类型间土壤动物群落的相似性等级跨度较大。其中山桃×油松混交林和沙棘×油松混交林土壤动物群落Morisita-Horn相似系数最小(0.097),刺槐×沙棘混交林与山杏×油松混交林土壤动物群落Morisita-Horn相似系数最高(0.944)。随着植被类型的复杂程度,各样地之间土壤动物群落Morisita-Horn相似系数呈上升趋势。这表明不同群落中优势类群相对个体数量会受到林地植被类型的影响,且会因复杂而增加,简单而降低。纯林间和纯林与混交林间土壤动物群落Morisita-Horn相似系数大于混交林间的。

不同植被类型下土壤动物群落Jaccard相似指数值为0.143~0.667(图4);基本处于中等相似与中等不相似程度。仅个别处于极不相似程度,分别为山桃林与柠条林之间、沙棘×油松混交林与小叶杨林之间和沙棘×油松混交林与山桃林之间;其中沙棘×油松混交林与山桃林之间土壤动物群落Jaccard相似系数最小(0.143),表明这二者植被类型间土壤动物群落的相似性程度很低。

4 结论与讨论

4.1 结论

在吴起县大吉沟流域共采集土壤动物271头,隶属2门15目。其中优势类群有鞘翅目、半翅目、膜翅目及革翅目;常见类群为蜘蛛目、地蜈蚣目、柄眼目、鳞翅目、毛马陆目及等足目;直翅目、石蜈蚣目、弹尾目、蚰蜓目及伪蝎目为稀有类群。在不同植被类型下土壤动物类群数、个体数及多样性指数差异显著(P<0.05)。

土壤动物个体数和多样性指数H和丰富度指数D除个别植被类型外,混交林均大于单一植被林;土壤动物类群不仅数量存在差异而且在类群上也发生了变化。

Morisita-Horn相似系数不同群落中优势类群相对个体数量会受到林地植被类型复杂程度的影响,且会因复杂而增加,简单而降低;Jaccard相似系数可以体现出土壤动物结构与类群正在往复杂与稳定发展,为提高退耕后林地的生物多样性可适度增加造林的植被类型。

4.2 讨论

植被在演替过程中,植物群落组成和结构的变化直接或间接影响着土壤动物的结构和功能[8]。本研究通过对10个不同样地大型土壤动物群落的调查表明,吴起县大吉沟流域优势类群为鞘翅目、半翅目、膜翅目和革翅目;常见类群为蜘蛛目、地蜈蚣目、柄眼目、鳞翅目、毛马陆目和等足目,表现出了其对环境的普遍适应性,这些类群构成吴起大吉沟流域退耕后土壤动物的主要组成部分。郝宝宝等[31]的研究表明,鞘翅目、半翅目、膜翅目和双翅目为优势类群,与本研究结果不尽一致,这说明吴起县退耕还林(草)区内不同地区的土壤动物群落组成存在差异。刘长海等[32]研究得出膜翅目、鞘翅目、蜘蛛目是延安新区北区的3个优势类群;可见,膜翅目和鞘翅目这2个类群对延安的气候环境适应性较强。有研究表明弹尾目是退耕还林地的常见类群[33],但本研究中仅在刺槐×沙棘混交林存在弹尾目且为稀有类群与其结果不同;这可能是由于该类群集中分布在凋落物层[20],而本研究区中其余各植被类型林下所形成的小环境不满足弹尾目生境。

土壤动物类群数、个体数和多样性指数是反映土壤动物群落结构、功能和水平分布差异性的重要指标[34-36]。本研究采用Shannon-Wiener多样性指数H、Margalef丰富度指数D、Pielou均匀性指数E和Simpson优势度指数C,得出多样性指数与丰富度指数和均匀度指数呈正相关,与优势度指数呈负相关,均匀度指数与优势度指数亦呈负相关,这与李晓东等[37]得出相同的结论。同时,有研究表明丰富度指数与优势度指数呈现负相关[20],是因为丰富度大类群数往往也多,个体一旦分散于更多类群,优势度指数便相应较低。其中,优势度指数C以柠条林最高,说明其土壤动物个体在种群中的分布较集中;而沙棘×油松混交林优势度指数最低,则说明其土壤动物个体在种群中的分布较分散。另外,丰富度指数D在山杏×油松混交林高于其他林分,说明其土壤动物类群多,多样性较高[20]。朱新玉等[38]得出土壤有机质含量与土壤动物丰富度关系密切且呈正相关;可见,山杏×油松混交林这一植被类型下土壤有机质含量最高。因此对于土壤动物与环境因子间的相互关系还需进一步研究。

相似性分析表明,沙棘×油松混交林与山桃林之间Jaccard相似性最低,由于Jaccard相似性指数是用类群数对群落相似性进行定性分析,因此说明这2种林地间的土壤动物类群相差较大。山桃×油松混交林和沙棘×油松混交林之间Morisita-Horn相似性最低,刺槐×沙棘混交林与山杏×油松混交林之间相似性最高,由于Morisita-Horn指数是用类群数及其个体数对群落相似性进行定量分析,因此说明前2种混交林地间的类群数、个体数相差较大,而后2种混交林地间的类群数、个体数相差较小。由此可知,为提高退耕后林地的生物多样性需栽种不同类型的植被。