火井之谜

2022-02-09马志飞

马志飞

唐代著名边塞诗人岑参曾经写过一首题为《冬夕》的诗,描绘寒冬里天寒地冻、万木萧条的景象,诗曰:“浩汗霜风刮天地,温泉火井无生意。泽国龙蛇冻不伸,南山瘦柏消残翠。”对于诗中所提到的温泉,我们早已熟知,但其中的“火井”到底是什么东西呢?有些书里将其解释为“可能是火炉”,语气模棱两可,令人难以信服;还有的书里直译为“火井”,似乎有意回避了问题。

对于井,人们再熟悉不过:它是一种人工挖成的、能取水的深洞;后来,又陆续衍生出矿井、油井、天然气井等。在自然界中有一种十分奇怪的井,它不仅能自燃喷火,而且从井中升腾起的烈焰可经久不熄,甚至还能与水交融,堪称奇观。这种井便是文章开始提到的火井。

火井究竟是如何形成的,它的背后又有哪些离奇的故事呢?

2007年的一天,福建省闽侯县上街镇金桥村的一位村民准备在自家院子里打一口井,以便取水。当钻到地下6米多深时,遇到了一件怪事:从钢管口喷出一股带有刺鼻气味的气体。好奇的打井师傅试着用打火机在钢管口打火,突然窜起一股火苗,吓了他一大跳。村民闻讯,纷纷前来。有人说,这可能是地下的“鬼火”;也有人怀疑可能是打漏了地下的燃氣管道。地质专家经过现场调查后认为,管口喷出的火是埋藏在地下的泥炭层产生的甲烷(即人们俗称的沼气)释放并燃烧造成的,与神秘的“鬼火”和燃气管道都无关,这才解开了大家心中的疑惑。

类似的现象时有发生,成因也大同小异。

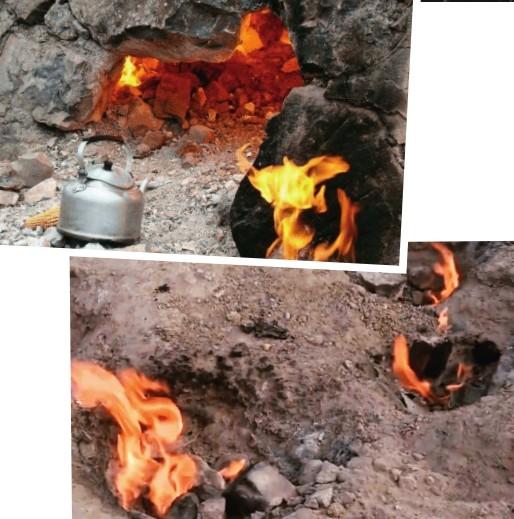

重庆市长寿区新安街道东门村有一片空地,地上被挖了许多大大小小的坑洞或浅井,有不少人聚集于此,他们有的提着水壶来烧水,有的在烤红薯,还有的人甚至搞起了网络直播。走近观察,才发现其中的神奇之处:那些或深或浅的井洞里闪烁着火苗。据当地人说,这些火苗自从20世纪50年代以来从未熄灭过,即使遇到下雨天也不会被浇灭。当地人把它们当成免费的纯天然燃气灶,还给这里起了个外号叫“地火村”。如今,这里已成为远近闻名的网红打卡地。

“井中求火”,即到水井中寻找火源。这个词常被人们用来批判或讽刺某些人的工作方法有误或者愚昧不明事理;但令人感到意外的是,“井中之火”竟然是真实存在的自然现象。实际上,关于火井的说法自古有之,古籍文献中也有不少记载;只是往往语焉不详,给今天的我们留下了很多疑惑。

如果我们翻阅古籍还会有新的发现,那就是火井常常与温泉同时出现。莫非它们之间有什么特殊的联系?唐代著名诗人李贺有诗曰:“御沟泉合如环素,火井温泉在何处。”南宋诗人范成大有诗曰:“何处温泉火井,谁家熊席狐裘。”明朝著名学者杨士奇也曾写道:“北风十日雪,大地气严凝。江湖千里断行迹,温泉火井皆为冰。”此外,还有明代诗人陈琏笔下的“火井温泉何处寻,氍毹醉卧雕房深”。诸多诗句都表明,火井与温泉乃是自然之物。南北朝时期有一位名叫谢惠连的文学家在《雪赋》一文中这样写道:“若乃玄律穷,严气升。焦溪涸,汤谷凝。火井灭,温泉冰。沸潭无涌,炎风不兴。”唐代文学家李善在为该文所做的注释中指出,这里提到的“焦溪”和“汤谷”都是神话传说中的极热之处,“沸潭”是常年沸腾的水潭,“炎风”是南海外温度很高的火风。很显然,它们都是自然存在或者神话中的罕见之物。所谓火井也应如此,绝非人造火炉所能媲美。

华清宫是唐代帝王游幸的别宫,也被称为“华清池”。唐玄宗李隆基尤其喜爱华清宫,每年都要携带杨贵妃到此过冬。李隆基曾一边在汤池中沐浴,一边欣赏美丽的雪景,并写下了一首五言律诗《温汤对雪》,其中有这样两句:“未见温泉冰,宁知火井灭。”意思是说:“我们没有看到温泉结冰,何以知晓火井灭了呢?”读到这里,我们就搞明白了火井与温泉的关系。原来,古人认为火井就是开采出温泉水的井,温泉在上,火井在下,温泉水之所以热气腾腾,正是因为地下燃烧着熊熊烈火。虽然古人并没有深入理解温泉是一种地热异常现象以及地热与地下岩浆之间的关系,但对于火井的认识已经形成了朴素的科学观念,具有一定的科学性和进步性。

北宋初年,丞相李昉等人奉敕编纂了一部包罗万象的鸿篇巨著,名为《太平御览》,其中也有关于火井的记载。书中提到,连浑府姑衍州(治所在今陕西省北部)有一口火井,深不见底,常有热气上升,如果把杂草扔进去则会有烟火冒出,所以得名荧台。关于火井更早时期的文献见于东汉历史学家班固编纂的《汉书》,书中记载,西河郡鸿门县(治所在今陕西省榆林市东北)有天封苑火井祠,火从地中出。

这里所说的火井没有与温泉同时出现,而是真正冒火的井。那么,此处所说的火井究竟是怎么一回事呢?有现代学者考证后认为,这是我国古籍中最早记载的天然气井。陕西北部属于我国第二大沉积盆地—鄂尔多斯盆地,蕴藏着储量丰富的煤炭、石油和天然气资源,素有“聚宝盆”之美誉,具有悠久的资源勘探开发历史。著名的神东煤田、长庆油田、榆林气田等都在这里。古人发现能够自发燃烧的火井深以为奇,以为是神力所为,专门建造了祠堂供奉。《汉书》中还记载,汉宣帝神爵元年(公元前61年),皇帝专程前往鸿门火井进行祭祀。

关于火井的成因,清朝翰林院庶吉士出身的纪昀在《阅微草堂笔记》中做过解释。根据庄子“大块噫气,其名为风”的观点,纪昀认为,气无所不在,如果气偶尔聚集在某地,就会出现与众不同的现象:“火气偶聚于巴蜀,遂为火井;水脉偶聚于阗,遂为河源。”他所举例的巴蜀,指的是我国西南以四川盆地为主及周边地区,那里是火井分布最集中的地方。

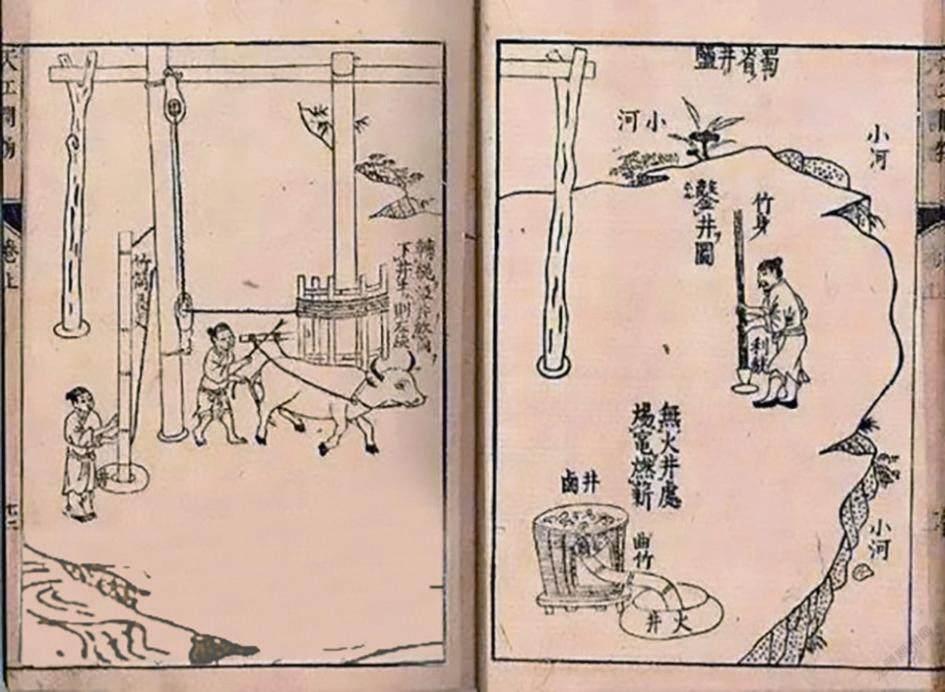

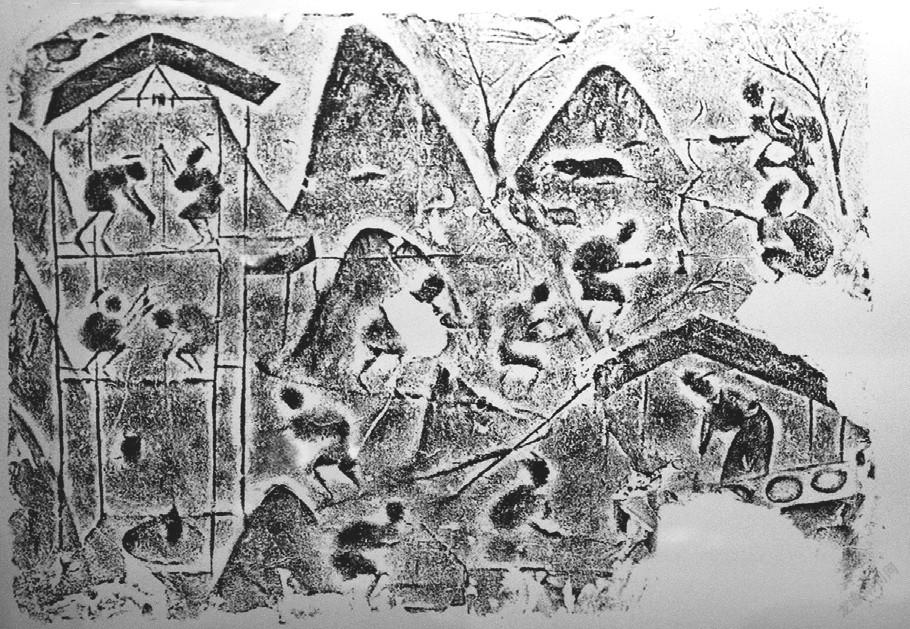

临邛县(位于今四川省邛崃市)南部约百里处有一口火井,长宽各五尺,深两三丈。人们把竹木投入其中,可以取火。诸葛亮任蜀国丞相时,曾亲自前往考察。后来,火井燃烧愈发旺盛,人们就在井上架起一口锅,用来煮盐。这件事被西晋博物学家张华记录到《博物志》一书中。后来,东晋史学家常璩在记述我国古代西南地区历史、地理、人物的地方志著作《华阳国志》中做了更详细的记录:“(临邛县郡西南二百里)有火井,夜时光映上昭。民欲其火,先以家火投之。顷许,如雷声,火焰出,通耀数十里,以竹筒盛其光藏之,可拽行终日不灭也。”更有意思的是,当地有两口井,其中一口是干燥的火井,另一口是水井,如果用火井煮水井里的水,一斛水能得五斗盐,如果用家中的火煮之,得到的盐却很少。

据历史学家考证,早在秦昭王末年,约公元前256~前251年,当时的蜀郡太守、水利专家李冰就曾发现地下冒出含有盐的泉水,于是命人开凿盐井;但在开凿过程中,不断有奇怪的事情发生:有些凿井的工人会中毒倒地,有些盐井会冒出火苗甚至发生爆炸。后来,人们终于查明了原因,原来这些现象是盐井中含有的大量可燃气体(即天然气)所致。于是,凿井采盐的工人改进工作方法,将竹子连接起来制成管道,人称“笕管”,借此把盐井中的气体输送到烧盐的灶房之中,同时把含盐的卤水输送到烧盐的锅里面。这样一来,就可以把天然气作为燃料煮盐,可谓一举两得。当地人用竹篾绳将若干杉木捆扎起来,做成支架,立于盐井的井口,被称为天车。自古至今,巴蜀地区立起的天车数以万计,鳞次栉比,成为一道奇观。西晋文学家左思在《蜀都赋》一文中对当时火井煮盐的盛况大加赞赏:“火井沉荧于幽泉,高焰飞煽于天垂。”

火井里蕴藏着有用的天然气资源,但水火无情,如果控制不当,就有可能成为一个危机四伏的“火药桶”,甚至会演变成可怕的灾难。

1971年,苏联地质学家来到中亚地区的卡拉库姆沙漠进行地质勘探。有一天,当他们进行钻探作业时,地面突然大面积塌陷,形成一个直径达70米的巨型塌陷坑。地面上的钻探设备瞬间就被巨坑吞噬。钻探工人来不及抢救仪器设备就急忙逃离现场,因为他们发现巨坑竟然在向外释放着有毒气体。

为了防止毒气蔓延到附近村庄,不知是谁想出了一个馊主意:用火点燃气体。也有传言说,是当地的牧羊人担心毒气威胁羊群的安全,于是点燃了一个破轮胎扔进坑里。让人没想到的是,50多年过去了,巨坑中的烈火竟然没有熄灭过,一直持续到今天。

这个巨坑火井位于土库曼斯坦首都阿什哈巴德北部约260千米处,因为附近有个名为达尔瓦扎的小镇,所以得名达爾瓦扎巨坑。又因为如同恐怖的地狱,也被人们称为“地狱之门”。

达尔瓦扎巨坑不仅对生态环境具有极大破坏性,更是严重的资源浪费。因为这里燃烧的气体是宝贵的天然气,其成分主要是烃类气体甲烷,也含有少量乙烷、丙烷、丁烷、戊烷等。虽然当地政府采取了各种办法灭火,但都无济于事。为保证村民安全,最后不得不将达尔瓦扎小镇整体搬迁到别的地方,并任由达尔瓦扎巨坑里的火继续燃烧。