非常时期“人体寄生虫学”线上实验教学模式探索

2022-02-07万巧凤王丽张炜马锐马国荣黄菱

万巧凤,王丽,张炜,马锐,马国荣,黄菱

(宁夏医科大学基础医学院病原生物学与免疫学系,宁夏银川 750004)

非常时期,是指在国家启动重大突发公共卫生事件一级响应的情况下,学校在确保停课不停学,停课不降教学质量的特殊时期。建立一种非常时期线上实验教学模式及考核方式极其重要。“人体寄生虫学”是研究寄生虫的形态结构、生活史、致病机制,以及寄生虫病的临床表现、诊断方法、流行因素和防治措施的学科,是联系基础医学与临床医学的纽带[1]。实验教学是“人体寄生虫学”教学的重要组成部分,也是寄生虫学与临床接轨最紧密的部分,更是培养医学生具备常见寄生虫诊断和鉴别能力以及解决寄生虫感染引起的临床相关问题能力的重要途径[2]。为了确保非常时期学生因不能在实验室进行标本的制作、观察及实验技能的操练而影响教学质量,本研究以本课程组自制的微视频为主素材,以班级微信群、宁夏医科大学在线教学平台及钉钉直播教学平台为载体,同时构建了课前、课堂及课后过程性考核方式,取得了良好的线上实验教学成效,得到了广大学生的好评。本线上实验教学模式及过程性考核方式对其他实验性学科具有一定的示范作用。

一、对象与方法

(一)对象

以宁夏医科大学2019级护理本科1、2班91名学生为实验组,采用线上实验教学法;2019护理本科3、4班的89名学生为对照组,采用传统的实验室教学法。实验组和对照组学生的年龄、入学成绩及男女比例无明显差异,理论课和实验课的授课内容、进度及授课教师基本相同。

(二)方法

1.课前准备

①线上实验教学资料库的建设。线上实验教学资料库的构建是一项系统工程。本课程组通过梳理“人体寄生虫学”实验内容,将每次实验课重要知识点进行整合,预先设计好每次实验课课前、在线课堂及课后要准备的资料,包括实验课PPT的制作、微视频的录制、标本测试图片库的构建等。其中微视频的制作工作量最大,包括标本视频和技术视频。标本视频源于我校“人体寄生虫学”实验室保藏的标本,包括形态标本、结构标本及病理标本,将具有代表性的标本拍摄成1~3分钟的微视频并配以讲解;技术视频来自“人体寄生虫学”实验中常用的实验操作和仪器使用方法的录制。

②实验教学设计及实验翻转课堂建立。开学前,本课程组授课教师根据实验教学大纲及教学计划,结合校历,预先安排本学期的实验教学任务及教学进度,再根据实验教学计划所分配的章节,编写所有课次的实验方案并在教学平台按照教学部建立实验课翻转课堂。

③线上实验教学资料的推送。课前5~7天,授课教师向线上实验课翻转课堂推送下一次课的学习资料,包括实验教学大纲、实验教学PPT、微课或视屏录像等,供学生提前预习。每个模块都设有相应分值,系统会根据学生学习情况自动生成相应分数,该分数有两方面作用,一是作为平时成绩,二是便于教师了解学生的预习状况。

④实验方案的发布。课前3~5天,授课教师将下次实验课的实验方案通过班级微信群发布给学生。实验方案第一项为实验目标,包括知识目标、能力目标及素质目标三方面;第二项为实验内容,引导学生观看标本微视频及技术微操作视频;第三项为实验报告,告诉学生要完成的实验报告并在规定的时限内拍照上传在线平台;第四项为标本辨识测试,告诉学生在某规定的时间段内进行线上标本辨识测试。

⑤实验报告完成质量反馈。实验课前1~2天,教师完成上次实验报告的批阅,教师选取3~5个优秀实验报告,截屏并粘贴在下次直播课的PPT中,供直播课前示范所用;对于完成较差的实验报告,退回重新完成。

⑥实验课前预习情况反馈。实验课前1天,教师检查学生对在线平台上的标本视频、技术视频及实验PPT的完成情况,初步了解学生的预习情况,然后适当调整第二天直播教学的侧重点。

2.课堂直播教学

直播教学分四步。第一步,教师首先对上次实验报告的完成情况进行点评,通过PPT展示优秀实验报告中的闪光点,激励广大学生效仿学习。第二步,教师对大家的预习情况进行点评,提示课前预习的重要性。第三步,课前测试,针对上次课和本次课的实验内容,出5道选择题,5个标本辨识题,以PPT展示的方式逐一播放,通过连麦随机点名学生回答,根据学生的回答情况给出课堂成绩。第四步,播放本次实验课重点和难点所在的视频。在播放过程中,教师针对重点知识和难点,不断提问学生并详略得当地进行讲解。

3.课后巩固

①课后实验报告及标本辨识测试。课后,教师通过线上实验翻转课堂的“作业”区为学生发布实验报告,在“随堂测试”区发布10~15道标本辨认测试题,设定好考试时间,然后通过班级微信群通知学生,要求在规定时间内完成实验报告及标本辨识测试。

②在线答疑。针对每位学生在实验报告及标本辨识测试中出现的问题,任课教师可在线上翻转课堂“讨论”区提出,督促学生更正。学生还可将问题通过微信群与老师进行交流沟通,学生也可互相讨论。

4.过程性考核体系的构建

实验课考核采用过程性考核方式。人体寄生虫学实验课成绩由平时成绩、实验报告成绩及标本的辨识测试成绩三部分构成。其中,①平时成绩(30%),包括线上课前预习成绩和课堂成绩;②实验报告成绩(50%),包括绘图和问答题成绩;③标本的辨识测试成绩(20%)。

5.线上实验教学效果分析与评价

线上实验教学效果评价分为实验组调查评价、成绩比较及实验组评教三个部分。所有数据采用SPSS16.0软件进行处理,两组考试成绩以均数±标准差(±s)表示。P<0.05为有统计学差异。

二、结果

(一)实验组调查评价

课程学习结束后,任课教师通过“问卷星”对学生进行匿名调查,实验组91名学生全部参与。结果显示,96.7%的学生对线上实验教学满意,95.6%的学生认为线上实验教学激发了他们的学习兴趣,增强了学习主动性,93.4%的学生认为线上实验教学资料的重复性使用有助于辨认寄生虫的形态结构及解决常见寄生虫感染引起的临床相关问题。

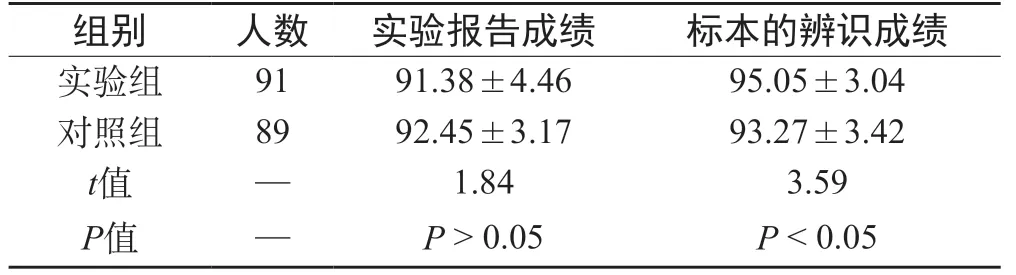

(二)实验成绩比较分析

实验组除增加平时成绩外,实验报告及标本的辨识测试与对照组完全一样。实验报告及标本的辨识测试均采用百分制,结果如表1所示:实验组的实验报告成绩不亚于对照组(P>0.05),而标本的辨识成绩优于对照组(P<0.05)。说明我们采用的实验教学模式取得了良好的教学成效。

表1 实验组和对照组实验报告及标本的辨识成绩比较(±s)

表1 实验组和对照组实验报告及标本的辨识成绩比较(±s)

?

(三)学生评教

本校教务处使用的学生评教系统包括理论课和实验课评教,其中实验课评教是对任课教师的实验教学态度、实验内容、实验方法及实验效果等进行综合评价。本研究实验课评教结果表明,实验组对任课教师的综合评价分数为 95.6±2.2,对照组的评价分数为96.4±0.9,组间差异不显著(P> 0.05)。说明采用的实验教学模式及过程性考核方式得到了绝大多数学生的好评。

三、讨论

在国家启动重大突发公共卫生事件一级响应的情况下,在确保停课不停学、停课不降教学质量的非常时期,应用一种有效的线上实验教学模式及考核方式极为重要。随着网络信息技术和设备的不断普及和升级完善, 当代大学生成为网络中的“常驻民”,他们熟悉网络操作方法,习惯网上学习方式[3]。网络教学平台通过整合多种技术,已成为强大的教学服务工具[4],非常时期学生可借助教学平台上的各类教学资源进行线上学习及讨论。随着移动终端网络技术的快速发展以及智能手机、iPad 的广泛使用,微课作为一种课堂教学的有效补充,备受广大学生的青睐[5-7]。目前,微信成为重要的信息传播工具,其教育功能逐渐得到教育工作者的重视并被引入教学中[6-7]。网上的 MOOC资源来自不同的学校,讲授内容的侧重点各不相同,难易程度存在一定差异,所以在使用时,务必要根据所教学生的特点、有目的地筛选符合教学目标要求、难易度相当的视频资料供学生学习[8]。本课程组在探索线上实验教学前,根据本校本临床专业的培养目标和学生自身的特点,设计并录制适宜的教学视频和其他学习资料供学生课前学习。学生带着问题进入直播课堂,在直播课堂中或通过班级微信群跟老师交流互动[9]。课后再进行线上测试,进一步强化学生对本节课重难点的巩固[10]。

相对于传统的终结性考核方式,过程性考核主要是对学生的学习态度、过程和成效三位一体的评判[11]。在“人体寄生虫学”实验课总成绩的构成上,平时成绩占30%,实验报告测试占50%,标本辨认测试占20%。过程性考核促使学生重视课前预习,在直播课堂教学中认真听讲、课后及时复习,激发了学生学习的积极性和主动性[12],也增强了学生的自主学习能力,提高了其分析问题、解决问题的能力[13]。

四、结束语

线上实验教学模式对教师的教学能力提出了更高的要求[14],教师不仅要具备丰富的专业知识,而且要精通多种现代教育技术,如精美PPT的制作、微视频的录制及网络教学资源的挖掘与有效利用,还要精心设计教学,实现由讲授者向引导者的角色转变[15]。通过一年来线上实验教学模式的实施及改进,本课程组教师对教育技术的运用能力和教学技巧得到极大提升。

本研究建立的教学模式及考核方式取得了良好的线上实验教学成效、得到了广大学生的好评。此教学模式及考核方式不仅适宜于非常时期“人体寄生虫学”的线上实验教学,而且可作为常规实验教学中线上线下混合式教学的组成部分,对其他实验性学科有一定的示范作用,值得推广。