双向融合:出版深度融合发展背景下的数纸互促

2022-02-05陆朦朦丁毅

陆朦朦?丁毅

【摘要】出版深度融合是基于媒介形态、传播技术、人力资源、运营管理、资本股权、政策体制等要素的有机融通,从而构建从“你中有我、我中有你”到“你就是我,我就是你”的深度融合状态。换言之,出版深度融合是一个双向融合的过程,既包括传统纸质出版拥抱数字化的过程中在产品、渠道、技术、管理等多维度多层次的正向融合,又包括数字形态的出版产品及其生产机构凭借技术、资本和市场优势对纸质出版赋能的反向融合。在迈向出版深度融合的新进程中,尤其需要关注反向融合过程中内容资源、话语表达、人才资源、职业边界等深入交织的动态关系。

【关 键 词】双向融合;融合出版;数纸互促;边界工作

【作者单位】陆朦朦,浙江传媒学院新闻与传播学院;丁毅,华东理工大学出版社。

【基金项目】本文系浙江省哲学社会科学规划课题(22NDQN259YB)和浙江省教育科学规划课题(2022SCG

251)的阶段性成果。

【中图分类号】G230.7【文献标识码】A【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2022.22.004

2022年1月全国科学技术名词审定委员会主办的融合出版概念及定义专家审定会将融合出版定义为“将出版业务与新兴技术和管理创新融为一体的新型出版业态”。2022年4月,中共中央宣传部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》,对新时代深入推进出版深度融合发展作出了系统部署。无论是对“融合出版”概念的明确界定,还是政策文件对出版融合发展的目标、方向、路径、措施等提出的整体规划,都表明当前出版融合发展进入一个新的阶段。

出版融合并不是一个新鲜概念,但当我们提到出版深度融合时,固有认知是从传统出版向数字出版的融合,其主要话语意涵是传统出版向数字出版转型,其中,融合的主体是“传统出版”,融合的方向是“数字出版”,融合的形式是传统出版从技术能力、话语形态、组织结构、人事制度、股权架构等各方面,向新兴数字出版平台进行制度性学习与融合性创新。这可能是一个认知误区,出版深度融合不是传统出版的简单升级,也不是传统出版对以新兴数字出版平台为代表的新形态出版的完全模仿,深度融合的核心目标是打通与用户有效连接的通道,通过与数字出版机构、互联网平台企业等的双向融合重构有效的商业模式。出版深度融合是基于媒介形态、传播技术、人力资源、运营管理、资本股权、政策体制等要素的有机融通,从而构建从“你中有我、我中有你”到“你就是我,我就是你”的深度融合状态。基于此,出版深度融合应该是一个双向融合的多向度概念,既包括传统纸质出版拥抱数字化过程中在产品、渠道、技术、管理等多维度多层次的正向融合,也包括数字形态的出版产品及其生产机构在技术、资本和市场优势基础上向传统出版寻求高价值内容与自身合法性的反向融合。

一、产品层面:内容生产、传播与消费的互哺共生

如果从出版的本质出发,可以看到其内涵本身就指向一种天然的数纸互促状态,因为出版的本质是指对数据、信息、知识、作品等内容进行选择、加工等编校处理并适当编码后与特定载体相结合,制作生产媒介产品(出版物),向公众发行、传播的建制化人类活动[1],纸质出版和数字出版都是这类活动的具体形态之一。无论是数字出版还是纸质出版,都离不开对特定内容的选择、加工和编码,并附着在特定载体上形成传播,两者在用户逻辑、价值判断、传播渠道、阅读体验等维度呈现相互促进的趋势。

1.用户逻辑上的数纸互促

对读者阅读需求的深刻洞见及对阅读行为的准确理解是传统出版时代以来便深受行业认同的经营法则,数字出版的出现尤其是互联网技术加持下层出不穷的新形态出版产品与服务进一步加剧了出版行业对互联网用户逻辑的重视。加之数字平台的技术可供性使得对目标用户的浏览、阅读、购买等细颗粒度数据具备挖掘、关联、分析、集成的可能性,因此出版深度融合的目标用户及运营逻辑开始趋同,并进行数据关联、互通和共享。例如,美国学乐出版社(Scholastic)为旗下“39条线索”系列丛书建设了用户交流和在线游戏网站,通过这一网站收集用户行为数据,确定网站中热度高的话题、人物与线索,以此制定系列丛书中下一步图书的主题。“39条线索”系列丛书取得了巨大成功,纸质书销量高达1500万册[2]。

用户逻辑上的数纸互促使得“一种内容多种创意、一个创意多次开发、一次开发多种产品、一种产品多个形态、一次销售多条渠道、一次投入多次产出、一次产出多次增值”真正能够得以實现[3]。还有学者指出应当将“纸数同步”作为融合出版模式的起点,强调对同一内容,纸书与相应的数字产品同步策划、同步制作、同步出版运营,自内容策划阶段就开始从整体上考虑内容的多媒体出版,从而彻底改变先出版纸书,然后再将纸书进行数字化的传统模式,建立新的全媒体出版链条[4],这也是用户逻辑上数纸互促的体现。

2.价值判断上的数纸互促

具有专业性、权威性、可信性的高质量内容是数字出版与纸质出版所共同追寻的,对内容价值的判断及判断标准也是数字出版与传统出版所共享的。价值判断上的数纸互促指的是无论传统出版产品还是数字出版产品,从产品设计到内容质量,再到价值导向上都应建立一体化的编辑质量把关制度。因此,数纸互促在产业实践层面往往通过版权合作、项目共建等方式,整合优质内容资源,形成内容资源池,加之编辑(产品经理)对内容价值的判断和把关,使得前述基于用户行为数据的纯技术偏向信息能够与编辑主体性实践相结合,正向影响出版深度融合过程中的选题探索与把关。这个过程中存在显著的新兴数字出版机构为寻求主体地位合法性并符合相关治理条款而出现的反向融合,即数字出版机构对纸质出版的学习、模仿和顺应。例如,懒人听书通过自建品牌资源池,整合名家名著、经典畅销出版物等高价值内容来实现算法推荐的正能量引导。被纳入品牌资源池的主流价值作品拥有在算法推荐中的优先推送权,如《红船》《人世间》《文城》《三体》《中华上下五千年》等代表性作品在同等情况下会优先推送。

3.传播渠道上的数纸互促

无论是纸质出版还是数字出版,其所形成的不同产品和服务在当前以数字平台为主要传播基础设施的大背景下,两者通向用户的渠道是高度一致的,都显著依赖于将产品和服务有针对性地“接入”强大的传播渠道中,借助现有互联网平台的成熟技术手段、运营理念、用户留存,推送自己的内容,建设和经营自己的社群。因此,传播渠道的数纸互促需要深化彼此在数据信息层面的共享,形成广泛且必要的数据信息共享机制,以便将两者在渠道中的数据表现转换为对方的二次传播可能,例如,一条推荐《艾迪·拉鲁的隐形生活》的视频在TikTok上获得了300万次观看,视频发布三天内,这本书立马在亚马逊和当地书店售罄。喜马拉雅也在不断探索新的路径帮助出版社增加经济收益,拓宽内容变现渠道。例如,通过喜马拉雅商城将声音专辑与纸书售卖联动起来的销售模式以及直播带货等方式,提升图书销量。将声音专辑与纸书售卖联动起来的销售模式的可行性和有效性已被市场验证,并逐步被各大出版社认可。

4.阅读体验上的数纸互促

阅读体验上的数纸互促体现在阅读行为本身的场景化与跨屏化,纸质阅读与数字阅读共时发生或接续发生的阅读形态,不同屏幕、不同媒介形态、不同阅读产品间的跨屏阅读、跨媒介阅读和跨平台阅读形态,使得为满足读者的阅读体验客观上要求形成数纸互促。例如,在教材出版领域,纸质载体的教材与数字载体的教学资源分别承担不同的阅读服务功能,纸质载体教材主要承载核心教学内容结构化的图文表达,而在教学过程中知识点和技能点的跨媒介呈现则需要通过与教材配套的数字资源或在线课程来辅助完成,通过虚拟现实等技术手段,建立纸质内容和数字内容的深度关联,实现两者无缝自如的学习阅读切换。北京语言大学出版社为拓展和强化纸质教材在实际教学过程中的应用,开发了“定制版”的点读笔、手写笔等智能软、硬件设施以及配套的数字教材,以此增加对纸质教材的教学支持[5],并通过建设出版融合资源库,将存量资源如教材配套的教案、课件、微课、慕课、题库等进行整合和转化,提高出版融合项目的内容资源服务能力。又如,根据书籍内容对书展进行场景化设计,营造沉浸式阅读空间,或可使书展拥有更为辽阔的发展空间。上海文艺出版社与和平饭店联袂启动“陈丹燕的和平饭店故事地图导览”历史文化沉浸式体验项目,邀请作者陈丹燕导览并讲解,人手一份《成为和平饭店》和秘境导览地图,探寻书中提及的那些发生过许多故事的地标实景。

二、主体层面:主体身份、话语与定位的邊界工作

互联网及在其基础上衍生的各种新型出版业态,天然带有新传播技术的基因,因而在技术亲近性、信息生产机制、资源整合模式与传播方式创新等方面,比传统出版机构竞争者拥有相对优势甚至绝对优势。这导致在面向出版深度融合这一命题时,传统出版从业人士抱有相对复杂的态度。过去数十年,有关数字时代出版业的边界争议、模糊、融合等现象已被广泛讨论,这其中很大一个启示是出版业本身就不应该被简单视为一个稳定的一成不变的实体,而应该视为一种充满变化和流动的液化状态。因此,那些原本在出版业边界之外的技术公司、平台企业、新兴出版机构与传统出版业以一种“互哺”的状态存在,在此情形下的出版边界是交融的,这也从主体维度印证了“数纸互促”的现实。

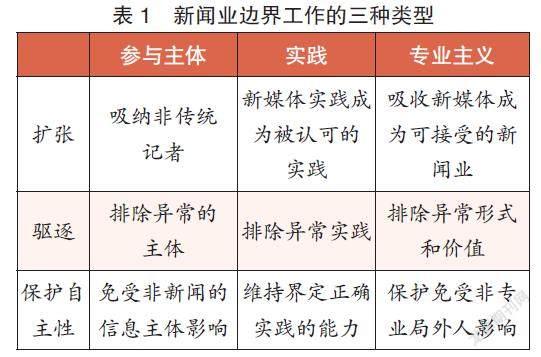

社会学家托马斯·吉尔因(ThomasGieryn)提出“边界工作”的概念,试图将科学知识与非科学知识活动进行区分,以此树立科学的权威性与专业性[6]。在吉尔因看来,科学家进行边界工作包含三种类型:扩张(expansion)、驱逐(expulsion)和保护自主性(protectionofautonomy)。有学者将其应用到新闻业的研究中,为理解数字环境下的传统媒体与新媒体的关系变化提供了绝佳的理解视角(见表1)[7]。深度融合发展背景下的出版业与此类似,同样面临对参与主体采取何种边界工作的抉择问题。就现有实践与发展趋势来看,出版深度融合发展背景下的“数纸互促”在主体层面应当采取“扩张+保护”自主性的策略,既吸纳更多传统出版边界之外的行动者主体从事高质量内容的生产传播,同时又在价值判断、编辑制作等专业主义层面维持自主性,即对知识与思想的系统性、科学性和完整性的追求不应被改变。

例如,懒人听书和喜马拉雅等有声书平台作为新兴出版机构,通过反向获取传统出版机构的内容资源稳固自身在融合出版领域的合法地位,懒人听书每年在正版书籍采购方面投入千万元资金,目前已经与上海译文出版社、中信出版社、新经典文化等数百家传统出版社和文化企业开展内容资源合作,推广优质文学作品[8]。无独有偶,喜马拉雅也在联合出版行业探索以反向出版为主的新融合发展之路,其通过将平台上的优质音频IP反向出版为纸质图书,延展已被市场验证具有读者需求的内容的二次开发价值。如喜马拉雅平台上的热门IP反向出版的图书《小亮老师的博物课》销量超90万册,《神探迈克狐》系列图书销量近8万套。喜马拉雅通过高质量数字原创精品文化服务用户,革新出版形式,正成为IP策源地[9]。可见,边界交融处的行动者主体,尤其是新兴出版机构为获取高价值内容及相应的行业合法性地位,通过主动让渡部分在新技术领域的优势资源,与传统出版机构形成双向融合的状态。

除在产业层面不同行动者主体的异质性资源关联与置换外,传统出版企业内部主体也面临出版链条中不同岗位角色的调整与重构,其中最为突出的是关于“编辑”这一主体身份内涵与外延的明确。面向出版深度融合的编辑主体身份应具有高度弹性,实现边界的包容、灵活与自主,编辑应转变为内外部资源的策划者、联络者和组织者。例如,江苏凤凰少年儿童出版社探索以项目为中心,组建专业化、跨部门、跨单位的新型编辑部,建立从策划选题到营销服务全程参与的运行新模式。

实践中,不少出版机构在对编辑的考核体系中增加对数字出版策划能力、融合出版能力等维度的考核指标,对编辑角色在融合变革过程中发生的嬗变予以制度化规范,例如,人民卫生出版社在各部门的业务考核中,将10%的考核分值用于数字融合的考核,评估数字融合各方面工作。但从数纸互促的角度来看,应将对出版编辑职业边界、职业权威、职业能力的量化考察建立在对出版编辑工作范畴与性质的边界拓展等思维认知调整基础上,对出版编辑个体的绩效考评不应简单以数字融合能力占一定比例的“查漏补缺”式考核,替代编辑面向数纸互促时所体现的职业动态能力的全面把握。

三、制度层面:管理制度、机制与政策的体系重构

新秩序的建立,追求的是环境高度不确定性下的相对稳定性。就出版深度融合发展的调控而言,融合方向与目标的细化、融合出版的绩效核验、出版资源联动调配、出版融合保障体系完善等,都需要根据深度融合过程中不断变化的实际进行适时调整、配置和规制[10]。

1.从分散式体系到统合式体系

从过去分散式、切割式的数字出版业务运营与管理到嵌入式、一体式的数字出版业务发展逻辑,搭建灵活的全员性全媒型人才配置机制,针对重要任务或项目建立柔性团队。例如,华东理工大学出版社在数纸互促的出版深度融合实践中,总结出四项管理制度,一是数字选题申报制度,二是纸数同步制作制度,三是数字产品发布及运营制度,四是数字销售结算制度,分别对应全媒体出版链条的策划、制作、运营、结算这四个重要环节,通过制度体系优化统一全员融合发展思路。

此外,应当跳出二元对立的评价体系设置,因为单独设置图书业务考评体系或数字业务考评体系都难以达到从制度层面整合数纸产品使其融为一体的目的。因此,要综合考量纸质图书与数字化项目的产品开发、投入周期、价值转化等特点,将长期战略与短期目标相结合,建立多元化综合评价机制,实现对纸质出版业务和数字出版业务的全方位科学评价,这类全方位的科学评价也应体现在组织外部环境和政策中。例如,上海市发展改革委与有关部门制定了《上海市促进城市数字化转型的若干政策措施》,提出了一种新的政策方案,即考虑到数字业务投入周期长、投资大、收益复杂性等特点,实施数字化转型投入视同于利润的政策,进一步激发国有企业数字化转型动力,从组织外部政策环境维度提供探索数纸互促和融合出版的宽松空间。

2.从外向型体系到内生型体系

知名出版人于殿利先生在论述出版融合与融合出版的边界问题时,提出所谓的融合出版,是内向或向内融合,核心是出版,落脚点是出版,融合是形式或方法,结果就是以多媒体或全媒体形式呈现的出版;所谓的出版融合,是外向或向外的,核心是融合,出版是基础或出发点,以出版的内容或资源整合其他产业形式或产品形式为方法或手段,其结果是实现跨界或跨产业经营[11]。数纸互促客观上也需要对制度层面的管理机制、政策体系进行顶层设计与规划,可以从上述融合出版与出版融合的辨析中获得一定启发。

在推进构建数纸互促的制度保障体系过程中,应当加强内生性的体系建设,而不能仅仅依赖外向型的体系。在技术应用过程中,要持续培育并形成出版企业自己独立、完整的技术队伍和开发能力。技术要为产品服务、为商业逻辑服务,持续的技术迭代是保持产品和服务具备竞争力的基本要求,否则将制约产品和服务的自主性。例如,上海辞书出版社开发互联网数据服务“聚点”平台,通过聚合上海世纪出版集团内外10多家出版社出版的100多种优质工具书内容资源,形成系统的云端数据仓库,开放数据接口授权应用开发商实时调用,读者发出查询请求时动态载入词条数据。依托“聚点”平台,上海辞书出版社找到了反向融合互联网技术企业的话语体系与实践应用,占据了产业链上游,不仅提供内容文本,还反过来为互联网公司提供技术服务和咨询。

3.从固态化体系到动态性体系

當前出版深度融合发展的客观要求使得出版业的竞争转变成内容、营销、技术、服务等生产要素的综合性竞争,出版行业的管理体系与体制机制保障也应打造一个具有多维、动态的体系。对于组织内部,通过出版企业内部组织结构模块化、扁平化、统合式的改革和相应工作机制、考核机制、激励机制等的变革,理顺数纸互促所需的业务链条运转体系、组织创新和管理机制。例如,在人才培养的问题上,出版行业应更多采取内生性的人才挖掘与培养体系。由于行业内外薪酬机制的显著差异,尤其是数字出版平台在薪资待遇、发展前景等维度的优势,使得传统出版行业内容优秀人才存在外流现象。但辩证地看,传统出版行业从业人员流入数字出版平台企业本身也是一种人才资源的反向融合,是传统出版人才在选题把关、内容生产方面竞争优势的表现,应该探索建立对这部分人才的再吸引再引才机制,让融通两种业态、两种思维的数纸互促型人才能回流到出版行业。

对于不同组织之间的协作,制度层面的体系建设可通过信任机制、沟通机制和分配机制等优化,推动合作网络中的价值、资源、能力、关系的顺畅流转和配置效率的提高。例如,懒人听书开发多元分成模式,保障内容方和主播的收益,与阅读、动漫、影视各方联动。利用PC端与智能手机APP客户端、后台服务系统,搭建一个联通上游版权持有人和下游演播者以及内容平台的综合式有声服务平台,实现版权持有人与演播者的上下游无缝对接,内容平台与版权持有人以及演播者的无缝对接。

四、结语

社会文化的技术变革不会就此停歇,出版行业永远都会面临新的技术变量及其所带来的不确定性环境,数纸互促的核心要义便是在出版深度融合的实践中始终围绕“以内容为核心的价值创造”这一原点,通过动态专业化、杠杆能力建设,连接与协调数字出版与纸质出版。在迈向出版深度融合的新进程中,尤其需要关注反向融合过程中内容资源、产品形态、话语表达、人才资源、资本股权等要素在传统出版与数字出版之间深入交织的动态关系,构建从传统出版产品及其生产机构单方面融合(纸转数)到非对称的双向融合(数纸互促)再到互惠性的双向融合(数纸互融)状态。从非对称的双向融合到互惠性的双向融合,强调的是从数字出版产品对传统出版产品的反哺到数字出版产品与传统出版产品一体化发展的蜕变。

|参考文献|

[1]徐丽芳,陈铭. 媒介融合与出版进路[J]. 出版发行研究,2020(12):20-30.

[2]大数据的两面性:大数据时代出版业的机遇与挑战[EB/OL]. (2022-11-21)[2022-11-25]. https://

mp.weixin.qq.com/s/QrS261wuG-iGRzXCCrYIug.

[3]王军. 融合出版企业商业模式的构造、机理及其创新[J]. 出版发行研究,2021(9):53-58.

[4]丁毅. “纸数同步”出版模式:华东理工大学出版社融合发展探索[J]. 编辑学刊,2022(5):56-61.

[5]北语社:聚焦主业,同心勠力,向出版深度融合迈进|出版深度融合专题[EB/OL]. (2022-06-19)[2022-11-25]. https://mp.weixin.qq.com/s/6BO4vMvQh442Gv-K4ZB-8w.

[6]GIERYNTF. Boundary-work and the demarcation of sciencefromnon-science:Strains and interests in professional ideologies of scientists[J]. American sociological review,1983:781-795.

[7]CARLSONM. Introduction:The many boundaries of journalism[M]//Boundaries of journalism. Routledge,2015.

[8]懒人听书:内容+科技推动出版融合向纵深发展|出版深度融合专题[EB/OL]. (2022-06-24)[2022-11-25]. https://mp.weixin.qq.com/s/8_sR7hojMHWVKIQT23jWqQ.

[9]喜马拉雅:携手传统出版企业探索出版融合新前路|出版深度融合专题[EB/OL]. (2022-06-23)[2022-11-25]. https://mp.weixin.qq.com/s/G8M2npdJ02wpCLy5fwVJeg.

[10]何国梅. 出版深度融合发展的内涵、机制与路径[J]. 中国编辑,2022(9):85-90.

[11]于殿利. 从融合出版到出版融合:数字传媒时代的出版新边界探析[J]. 出版发行研究, 2022(4):5-15.