外资提升双循环战略链接功能的新机制和新路径:以上海为例*

2022-02-02顾雪芹

刘 鑫 顾雪芹

引 言

面对百年未有之大变局,根据我国发展阶段、环境和条件,党中央提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的重大战略部署和决策。构建新发展格局的关键在于建立完整的内需体系,以“内循环”带动“外循环”。城市是国内产业结构和消费结构升级的重要载体和参与高水平国际分工的重要枢纽,在新发展格局中起到关键作用。上海作为中国最大的经济中心城市之一,在“十四五”规划中提出,“在新发展格局中要打造成为国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接”。此外,湖北、河南郑州等省市也提出要发挥以上功能的定位。

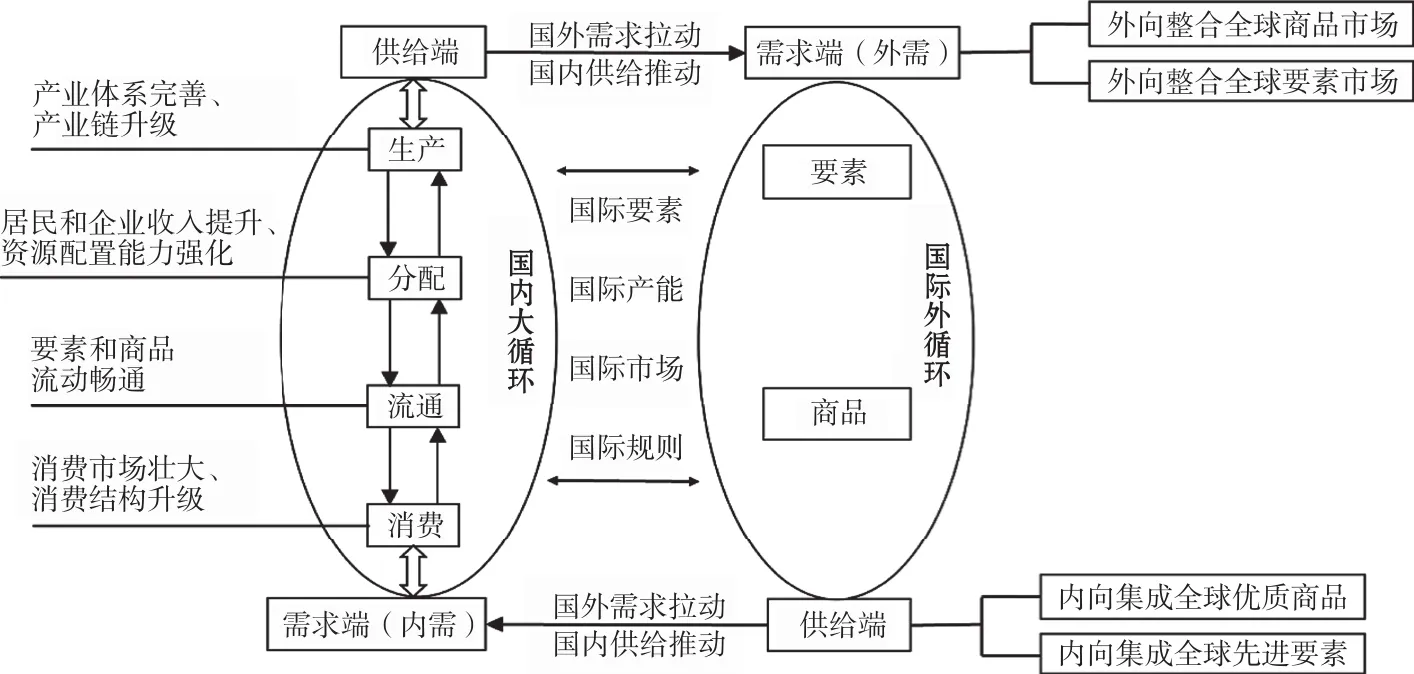

“双循环战略链接功能”,本质就是发挥对外开放和对内开放“两个扇面”的作用,打造全球网络枢纽,充分利用国内外资源,参与国际竞争。值得注意的是,外资在连接国内资源和国外市场方面发挥重要作用。一方面,外资参与到中国的生产、分配、流通、消费的“内循环”中,另一方面,外资作为技术、知识、人才等要素的载体,在中国参与全球经济外循环中起到推动作用。可见,外资在全球范围内整合国际要素、布局国际产能、开拓国际市场和利用国际规则,将内外循环连接起来。在新发展格局下,正确合理利用外资,可以有效加强“双循环的战略链接功能”。

改革开放后的前三十年,外国投资在一定程度上缓解了中国经济增长所面临的资本和技术约束,缩小了与跨国公司先进技术水平的差距,成为创造中国经济奇迹的重要推动力量。①姚树洁、冯根福、韦开蕾:《外商直接投资和经济增长的关系研究》,《经济研究》2006年第12期。现阶段,国内资本、技术等资源约束的局面已彻底扭转。②陈强远、钱则一、陈羽、施贞怀:《外资对东道国企业的生存促进效应——兼议产业安全与外资市场准入》,《中国工业经济》2021年第7期。如何更好地发挥外资的作用,以提升中国各大城市在双循环新发展格局中的战略链接功能,是一个具有理论价值与现实价值的重要问题,影响到中国新发展格局的构建以及各大城市利用外资模式的选择。

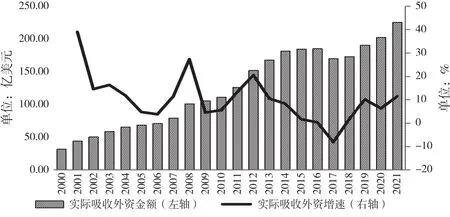

上海是中国对内改革与对外开放的发展高地,凭借良好的营商环境、广阔的市场和丰富的要素资源吸引大量外资。在疫情与贸易摩擦叠加、全球价值链重构的关键时期,大量外资具有进入上海的强烈意愿。如图1所示,2000年—2021年,上海实际利用外商直接投资规模不断上升,特别是近三年实际利用外资规模屡创新高。 2020年上海实际利用外资202亿美元,同比增长6.2%;2021年,上海实际利用外资226亿美元,同比增长11.5%,流入上海的外资规模在国际经贸关系遭遇逆流、增长压力剧增的情况下依然逆势扩张。

图1 2000年—2021年上海实际利用外商直接投资情况

上海作为中国改革开放和经济发展的排头兵,吸引外资的质量和数量都居于全国前列,本文以上海为例,针对“国内国际双循环的战略链接”这一功能定位,分析外资提升双循环战略链接功能的新机制和新路径。从理论层面剖析利用外资赋能双循环战略链接功能的作用机制,从实践层面论述当前利用高质量外资的瓶颈,在此基础上提出中国特大型城市发展如何高质量利用外资提升城市战略链接功能的相应对策。

一、外资在新发展格局中的新功能

(一)“双循环”的提出背景与外资功能转变

改革开放初期,中国要素禀赋失衡,表现为资本和技术非常短缺,而劳动要素丰富。根据要素禀赋理论,高比例参与国际外循环以提高就业水平、弥补技术和资金缺口,是这一时期中国实现经济摆脱落后局面的必然选择。通过出口导向型战略,中国实现经济快速发展,这一战略的最大特点在于,外资企业是出口的主角。中国吸引大量外资企业投资设厂,充分利用丰富而廉价的劳动力资源发展加工贸易,既顺应了传统产业国际转移,又抓住了跨国企业构建全球价值链分工体系的机遇。③张幼文等:《40年中国开放型发展道路的理论内涵》,《世界经济研究》2018年第12期。

但是,利用大量外资驱动高增长贸易的模式不可持续。第一,自从2008年金融危机以来,全球产业链停顿与回缩趋势明显,以大规模外资驱动、高增长中间品贸易为特征的全球价值链进入深度调整期,①江小涓、孟丽君:《内循环为主、外循环赋能与更高水平双循环——国际经验与中国实践》,《管理世界》2021年第1期。“新冠”疫情也使得产业链向输出国“回归”成为现实选项。第二,长期依赖外资容易导致中国陷入“比较优势陷阱”,核心技术缺失、产业链现代化水平低严重制约了中国经济高质量发展。②黄群慧:《“双循环”新发展格局:深刻内涵、时代背景与形成建议》,《北京工业大学学报(社会科学版)》2021年第1期。第三,随着经济的发展和人均收入水平的提升,中国具备了向内循环为主的模式转变的条件。一方面,中国步入工业化后期,拥有全球最为完整的工业体系,具备在国内形成规模经济和集聚经济的基础;另一方面,中国中等收入群体规模已经成为全球最大,消费市场规模广阔、消费需求更多元化。在此背景下,中国转变经济发展战略,提出构建“双循环”新发展格局,不再以出口导向为主,而是充分发挥国内大市场优势,提高经济供给质量和产业链现代化水平,提升全球对中国产业链、供应链和中国市场的依赖程度。

在“双循环”新发展格局中,中国并非不再需要外资,而是需要转变利用外资的方式,充分利用外资促进新发展格局的构建。具体而言,外资在新发展格局中的功能需要发生如下转变:

第一,在新发展格局下,中国经济从“出口导向”转向“内需增长”,需要外资由“成本导向”转向“市场导向”。伴随着国内要素成本上升,以及国外需求萎缩,中国加快国内统一大市场的建设步伐,会吸引更多以中国国内市场为导向的外资企业进驻。因此,鼓励外资企业在中国研发、生产和销售面向中国市场的高端产品、提供先进服务,同时带动本土企业供给能力的提升,有助于推动高端消费市场的发展,加快消费升级,拉动内需增长。

第二,在新发展格局下,中国经济由“要素驱动”转向“创新驱动”,需要外资从 “弥补资金缺口”的功能转向驱动创新和促进竞争。相对于劳动力、土地,中国资本要素已经变得充裕。中国吸收外资的主要目的不再是为了获取资本要素,而是获得随资金流入的各种竞争要素,如技术、全球网络、经营理念、研发能力等。在引进外资的过程中,同时引进技术并加以模仿创新,提升中国原始创新能力,避免中国在关键核心技术领域受制于人。

第三,在新发展格局下,中国经济由“分配失衡”转向“共同富裕”,外资对中国分配的影响需要向促进共同富裕、提升劳动报酬转变。随着中西部省份交通、通信等基础设施的日益完善,以及营商环境的不断优化,引导部分外资流入中西部地区,发展中西部地区具有比较优势的产业,有助于缩小区域差异。此外,过去外资带来的技术主要偏向于资本,引发中国劳动报酬份额下降,需要引导外资企业按照有利于劳动要素的方向进行适应性技术调整,增加劳动就业和收入。③郭玉清、姜磊:《FDI对劳动收入份额的影响:理论与中国的实证研究》,《经济评论》2012年第5期。

(二)上海新定位的内涵与外资对上海的独特作用

上海在“十四五”规划中将自身定位于“国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接”,④《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,上海市人民政府网站,https://www.shanghai.gov.cn/, 2021-01-30。首先应正确剖析其内涵:

其一,“国内大循环的中心节点”是利用城市特殊地位,促使国内的生产、分配、流通、消费各环节更加顺畅高效,为释放内需潜力赋能,从而服务全国发展大局。

其二,聚焦“国内国际双循环的战略链接”功能定位,可以从国际要素、国际产能、国际市场和国际规则四个方面对此进行解构。(1)与国际要素的链接,即增强对国外高端生产要素的利用和在全球的配置能力,提高本土要素的质量和国际化程度,保障在区域内的企业平等使用要素资源,畅通国内国际的要素流动;(2)与国际产能链接,即更主动参与全球分工,在全球范围内对产业合理布局,重构自主可控的国际供应链,稳定在全球产业链中的关键地位,增强国内国际产能合理利用;(3)与国际市场链接,即在要素、产品和服务进出口的同时,对标高标准市场体系,健全公平竞争制度,加强国内国际市场公平有序对接;(4)与国际规则链接,即推动规则规制、管理、标准等制度型开放,形成更高水平开放型经济新体制,促使国内国际规则联动。

上海是中国经济中心,也是全球先进城市,更是全球对外资最有吸引力的城市之一。外资对于上海具有独特作用,是推动上海经济发展的重要引擎。一方面,越来越多外资布局在上海重点发展的领域,还有许多外资企业在上海设立跨国公司总部和研发中心,有助于推动产业升级和科技创新、提升上海全球城市功能。另一方面,外资企业将上海纳入全球产业链布局,可以在更大范围辐射长三角区域,打通长三角区域与全球要素的双向流动。

二、外资提升“双循环”战略链接功能的新机制

外国投资通过要素跨国流动和进出口贸易连接国内循环和国际循环。内循环的需求端连接外循环的供给端,跨国企业将资金、技术等生产要素和商品带入国内,参与到国内的生产、分配、流通和消费环节,促进这些环节的畅通运行,有助于构建国内大循环为主的发展格局。内循环的供给端连接外循环的需求端,外资企业将国内的要素和产品输入国际市场,扩大外需,改善中国出口商品结构和供给水平,提升中国在外循环中的地位,让外循环更好地赋能内循环(如图2所示)。

图2 外资提升上海“双循环”战略链接功能的机制

(一)新发展格局与外资畅通经济内循环的作用机制创新

1.生产环节:推动产业体系完善,促进产业链升级

在新发展格局下,引进外资的重心在于其是否有利于中国在该产业形成优势地位。中国境内有三分之二以上的外资企业与内资企业具有生产关联活动,占比显著高于全球均值;这些跨国企业对中国上游内资企业的生产起到显著的拉动作用,它们所生产的中间投入品也对中国下游的高研发强度制造业起到日益重要作用。②祝坤福、余心玎、魏尚进、王直:《全球价值链中跨国公司活动测度及其增加值溯源》,《经济研究》2022年第3期。上海“十四五”规划指出,“以推进重大外资项目为示范引领,吸引产业链上下游配套企业集聚”,③《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,上海市人民政府网站,https://www.shanghai.gov.cn/, 2021-01-30。合理利用外资的集聚效应和全球价值链的配置能力,有助于发展城市的供应链和产业链。

第一,外资在一定程度上弥补上海部分产业配套短板,帮助上海构建完整的现代化产业链体系。当前上海高端制造业和先进服务业发展所需的基础性设备,离西方发达国家还有一定距离,仍需要通过引进外资企业补足短板,让产业链上下游顺畅运行,实现国内产业链价值链的延伸。近年来,上海引进大量高质量的外资企业,很多集中于集成电路、生物医药、人工智能、高端装备、先进材料等重点领域,这些产业往往具有较强的先进技术和产品创新等特征。尽管这些外资企业倾向于成立独资企业以防范技术外溢,独享创新成果,但由于国内外的要素等级差异性普遍存在,国外高级要素在与上海不同等级要素合作的过程中,仍然能有效促进上海要素等级提升。比如,国内技术性劳动者在外资企业培训和工作的过程中提升了能力水平,人员流动能扩散技术,产生人力资本效应。①李淑云、李平:《市场导向型外资、进口与企业生产率——基于中国制造业企业数据的经验分析》,《山西大学学报(哲学社会科学版)》2018年第6期。与此同时,国内企业在为外资企业提供上下游产业配套的过程中通过业务联系产生关联效应,提高了要素质量。②王春晖、赵伟:《集聚外部性与地区产业升级:一个区域开放视角的理论模型》,《国际贸易问题》2014年第4期。吴延兵:《国有企业双重效率损失研究》,《经济研究》2012年第3期。要素质量是要素收益的决定性因素,上海要素等级的提升不仅意味着能在国内外市场中获得更多收益,而且也是提升城市全要素生产率的关键。

第二,外资强化上海高端产业引领功能,提升产业自主创新能力。引进重大外资项目作为城市重点发展产业的示范引领,有助于上海提升产业现代化水平,更好地融合国内和国际产业链。在“十四五”期间,上海主要以集成电路、生物医药、人工智能等高科技产业为发展重点,这些产业不仅需要进行技术攻克和自主研究,而且需要加强国际交流合作,与国际先进技术互联互通。 2021年7月,在上海集中签约60个外资项目,其中重点产业项目36个,占比60%。在这些领域引进跨国公司,有利增强其与本土企业的交流合作,加快这些产业的创新平台体系的建设和产业链关键环节攻关突破。与此同时,上海是全国吸引外资的风向标,外资项目对全国其他区域具有示范引领效应,引进高质量外资促进高端产业自主创新能力提升可以为全国其他地区的高水平开放提供借鉴。

第三,通过外资带来的竞争促进效应,可以激励上海本土企业成长。上海具有大量国有企业,具有“集中力量办大事”的优势;然而,也面临国企创新动力不足、科研成果转换困难的问题。③李艳、杨汝岱:《地方国企依赖、资源配置效率改善与供给侧改革》,《经济研究》2018年第2期。外资企业较高的全要素生产率水平对内资企业产生了积极显著的技术溢出效应,④余泳泽、武鹏:《外资、技术势能与技术外溢——来自我国高技术产业的实证研究》,《金融研究》2010年第11期。引进外资有助于在城市内部形成竞争机制。城市本土企业在跨国公司同类产品竞争压力下,更有动力加大研发投入,提升自主创新能力和全要素生产率,并努力提高科研成果转化率。⑤陈涛涛、白晓晴:《外商直接投资溢出效应与内外资企业能力差距》,《金融研究》2004年第8期。

2.分配环节:扩大居民和企业收入,提升国内国际资源配置能力

第一,提高居民收入,扩大中等收入群体规模。资本流动参与收益报酬、国际贸易参与收益分配必然会对国内收入分配产生深刻影响。⑥权衡:《中国收入分配改革40年:实践创新、发展经验与理论贡献》,《中共中央党校学报》2018年第5期。上海外资企业的平均工资一直高于平均水平,2021年上海外商投资企业员工年平均工资达到21.6万元,是平均工资的1.13倍。根据上海商务委的数据,外资创造了上海五分之一的就业岗位。外资企业创造就业岗位、吸引高素质人才,直接提升和改善上海整体就业质量和就业环境。与此同时,外资企业通过产业关联效应还间接影响居民收入:一是从上游的内资企业购买中间产品或者服务,扩大这些企业的生产规模,创造更多的就业岗位,扩大收入分配覆盖范围;二是为上游内资企业提供技术支持、协助员工培训,通过技术溢出效应提升劳动力素质,从而提高居民收入水平。

第二,提高本土企业在全球价值链的分配地位。本土企业与外资企业合作实质上是嵌入全球价值链的过程,这为本土企业增强与全球市场的联系、提升综合竞争力提供了重要机遇。根据全球价值链治理理论,企业在全球价值链中的升级可以分为工艺升级、产品升级、功能升级以及链条升级四个阶段,⑦Gereffi G., “International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain”, Journal of International Economics,Vol.48, No.1, 1999, pp.37-70.过去以“外循环”为主的模式下,有许多中国企业在承接外资企业的产品加工生产中,通过工艺升级和产品升级成为全球价值链上的“隐形冠军”,在全球市场获得更多收入。全球经济出现较大波动之后,更多资源在全球范围内进行重组,给“好的国家和企业”带来机遇。⑧江小涓、孟丽君:《内循环为主、外循环赋能与更高水平双循环——国际经验与中国实践》,《管理世界》2021年第1期。外资企业进入,有助于本土企业充分利用外资在全球范围内的布局,参与到国际分工,并在“内循环”经济中整合更多国内资源、利用好国内统一大市场,①张少军、刘志彪:《产业升级与区域协调发展:从全球价值链走向国内价值链》,《经济管理》2013年第8期。向利润更为集中研发设计和品牌营销这两个高端环节升级,实现“功能升级”和“链条升级”,扩大在全球的价值利益分配格局。

第三,具有国际影响力的跨国企业和总部企业可以增强上海国内国际资源配置能力和对国内外产业链供应链的掌控力。上海的发展重点不单只是规模上的领先,更多的是功能上的领先,这就决定了引进外资项目的核心考量不在于规模大小,而在于是否有助于强化城市在资源配置中的优势地位。上海借由人才资源、消费潜力、文化氛围等方面优势,具有吸引、设立和培育跨国公司总部并提升全球资源的配置功能的基础条件。总部经济擅长于整合并使用全球创新资源,比如跨国公司亚太总部和全球总部的跨境服务管理与辐射全球的功能,能在上海产生全球资源的带动效应和集聚效应,推动与之配套的金融、法律、会计、咨询等高端服务业的发展,提升城市能级。同时,跨国公司总部的设立往往伴随着投资、设计、品牌、技术、管理、全球供应链甚至国际市场营销网络的转移,这些核心职能活动是全球产业链的关键环节,正是我国当前所欠缺的。上海通过引进外资企业的核心职能活动,培育更多本土的产业链“链主”企业,抢占国内外产业链供应链的重要位置。

3.流通环节:提升要素流通效率,畅通商品流通渠道

第一,提高生产要素流通速度。国际投资不仅可以为东道国带来资本,还可以带来技术、知识、管理经验、人才等高端生产要素,这些要素与东道国的土地、劳动力相结合,实现资源在全球范围内的合理配置。外资企业加速本土企业的优胜劣汰。一部分具有竞争优势的上海本土企业积极吸收先进生产要素,进行模仿、创新,而另一部企业将会在激烈的竞争中被淘汰,大量的生产要素由此被释放出来,在市场中被配置到具有优势的企业中,生产资源流通效率提升。上海本土企业在学习先进技术和参与国际竞争的过程中,还可以获取更多对外投资的管理经验和知识,能够在全球范围内寻找利润最大化的要素资源配置方式,将本国不具优势的产业转移到其他国家,缓解国内产能过剩,改善本国生产要素流通效率。②赵富森、何强:《双向FDI有利于改善要素价格扭曲吗?——来自中国制造业的经验证据》,《南京财经大学学报》2020年第1期。

第二,提升商品流动效率。外资企业积极布局中国商贸流通领域,将发达国家的零售业态带入上海市场,大力促进商品流通。根据上海统计年鉴数据,2020年上海批发和零售业从业人员中,内资企业占比46%,港澳台商投资企业占比22%,外资企业占比32%,由此可见外资企业在上海商贸流通领域具有重要影响力。沃尔玛、家乐福、山姆超市、Costco等世界领先的零售商企业为上海消费者提供了便利的商品渠道,同时,也为上海的流通行业带来先进的管理经验,本土企业在竞争中谋求创新和发展,推动了上海乃至全国的现代流通体系完善畅通。

4.消费环节:壮大消费市场,引领消费升级

上海一直以来都面向于培育建设国际消费中心城市,面向全球消费者,提供丰富、高端的产品和服务。市场导向型外资企业可以带来先进的生产和消费理念,增加优质的商品和服务供给,壮大上海的消费市场,引领消费升级。通过市场竞争效应和技术溢出效应,本土企业也可以不断提升产品和服务质量,实现外资企业和本土企业协同推动上海乃至中国的消费升级。

上海致力于成为国内和国际市场的主要交汇地,对市场导向型外资具有很强吸引力。市场导向型外资比重提升的主要表现为两个方面:

一方面表现为服务业外资增长。由于大多数服务产品具有即时消费性,难以储存和贸易,所以服务业外资主要针对东道国的生产和消费所需要的服务需求。③马光明:《浅析近年对华外资动机的阶段性转变——表现、成因与影响》,《经济问题探索》2014年第3期。近年来流入上海服务业领域外资呈现增长趋势。上海市统计局数据显示,2003年上海第三产业实际使用外资占利用外资总额的42%,2009年达到72%,2019年则高达91%;21世纪以来,上海吸收的外资逐步向贸易、金融、信息、物流、咨询、教育等服务行业倾斜。上海市外商投资协会发布的《上海市外商投资企业百强报告》显示,2020年上海的贸易类、金融类、咨询类、网络技术类和医药类外资企业的纳税贡献和营业收入都居于前列。这也说明越来越多外资企业进入上海,为上海的企业和消费者提供服务,促进服务领域的消费升级。

另一方面表现为制造业外资企业内销率增强①内销率的公式为“1-外企货物出口额/外资企业销售产值”。,内销率反映了外资企业在本土销售产品的比重,内销率的高低可以体现企业的市场导向型动机的强弱。根据上海统计年鉴数据,上海制造业外资企业内销率在2005年为34%,2010年为52%,2018年达到56%,呈现明显递增趋势,表明外资企业市场导向的动机明显提升。

市场导向型外资规模扩大,在吸引“线下”国内和国际消费流入的同时,还能通过国内和跨境电商平台从更大范围促进“线上”消费,在城市中形成全球销售网络中心,赋能上海国际购物中心建设。

(二)新发展格局与外资推进国际经济外循环作用机制创新

1.外向整合全球广阔商品与要素市场

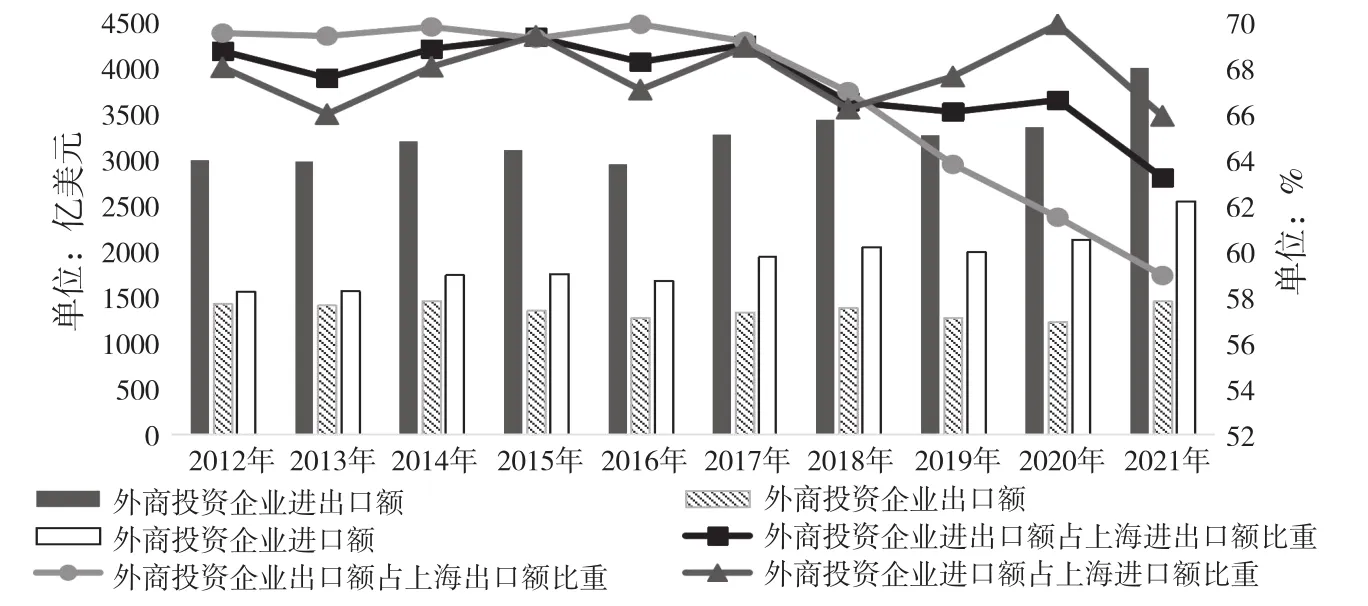

上海通过外资推动对外贸易发展,整合全球商品和要素市场。如图3所示,2012年以来,上海的外资企业出口总额占上海出口总额的比重最高接近70%,尽管2017年以来受到国际形势和“新冠”疫情等因素影响,上海的外资企业出口总额占比有所下降,仍然维持在了55%以上。外国投资是拉动上海对外贸易、推动出口结构优化的重要引擎,也增加了上海的要素和产品进入国际市场的机会。在全球经济低迷、国际贸易环境复杂的压力下,外资企业为上海对外贸易转型升级起到巨大支撑作用。本土企业在与外资企业合作的过程中,不断加强产品研发设计和品牌建设、优化企业管理流程,不仅可以通过外资企业将商品销售到世界市场,还能够通过开拓全球市场资源,直接参与全球市场竞争。

图3 2012—2021年上海外商投资企业进出口变化情况

2.内向集成全球优质商品与要素资源

过去利用外资“两头在外”的模式已经发生改变,外资将更多商品和要素资源提供给本土市场。如图3所示,上海外资企业进口额从2012年的1512亿美元增长至2021年的2465亿美元,2021年上海外资企业进口额占上海进口额比重达到64%,且外资进口额超过出口额的部分呈现逐年扩大趋势,可见越来越多外资企业进口的优质商品和要素是针对中国市场。就生产端而言,外资是国际生产要素流动的载体,尽管上海当前并不缺乏资本要素,但是却对技术、品牌、专利、管理、高端人才等高端要素的需求很大,外资所带来的高端生产要素有助于提升上海要素能级和全球资源配置能力,更好发挥国内和国际资源配置的枢纽作用。就消费端而言,外商企业进口并销售的优质产品助力上海释放内需潜力,引领和创造国内需求。

三、外资提升“双循环”战略链接功能的内在瓶颈

(一)与高质量外资相匹配的高级生产要素国际竞争力弱

一般情况下,知识、技术等高级要素密集型产业会被配置到具有知识、技术等要素优势的国家或地区,劳动、资源密集型产业会被配置到具有劳动和资源优势的国家和地区以降低成本。然而,上海各类生产要素价格在全国都处于较高水平,并不具备传统的劳动、资源等初级要素的竞争优势,不适合发展劳动密集型和资源消耗型产业。与此同时,上海的人才、技术、知识等创新驱动的高端要素尚处于培育阶段,在国际上没有表现出明显的比较优势,对于资本、知识和技术密集型产业等高级要素资源的吸引力弱于欧美等发达经济体,这就容易造成产业发展“断档”的风险。

在高端生产要素供给能力方面,目前上海相对于发达国家的全球城市还存在一定距离。首先,上海缺乏诸如美国硅谷、日本筑波科学城、德国慕尼黑科学园等全球领先的科技创新园区,没有完全形成集聚科技创新要素的产业生态圈;其次,上海的国际高端要素流量相对不足,跨国公司总部资源、金融资源和国际高端人才资源有待提升;再次,先进生产性服务业为全球提供服务的能力尚不够强,缺乏能为全球各地提供高端服务的企业。这些因素造成高端制造业和先进服务业主要分布于发达国家的城市,发达国家凭借高端生产要素的优势,占据全球价值链中高端环节的主导地位。①张二震、戴翔:《高质量利用外资与产业竞争力提升》,《南开学报(哲学社会科学版)》2018年第5期。上海要吸引高质量外资,集聚更多资本、技术和知识密集型产业到本地市场,首先是形成这些高级要素的优势。而实现要素禀赋升级并非一朝一夕之力,是一个持续投资的过程,因为高级生产要素的培育受到特定发展阶段的约束,构建高级要素的生长机制需要市场体制、企业制度、技术基础、科研教育等多方面协同优化。②苏杭、郑磊、牟逸飞:《要素禀赋与中国制造业产业升级——基于WIOD和中国工业企业数据库的分析》,《管理世界》2017年第4期;姚增福、刘欣:《要素禀赋结构升级、异质性人力资本与农业环境效率》,《人口与经济》2018年第2期。

(二)利用高质量外资的自主可控能力不足

外资可以扩大和改善生产能力,但用外资技术代替本国自主研发的方式将无法促进东道国科技创新长足进步,反而容易造成对外资的过度依赖。这就会导致在关键零部件、核心技术上受制于人,在发生贸易摩擦、全球公共危机、外部封锁等冲击之时,因他国具有技术优势而处于被动地位。在部分关键产业有能力掌握核心零部件和核心技术才能与其他发达国家的技术优势形成相互制衡、相互依赖的均衡关系,从而才能够在发生外部冲击的时候控制住产业发展态势。

当前上海尚未形成能与发达国家企业的相制衡的核心零部件和技术优势。如何在扩大开放的同时建立自主可控的产业体系,是亟需解决的难题。一方面,在当前国际形势下,引进高质量外资并不一定能产生有效技术溢出,特别是高端核心技术领域,外资母国的技术限制和技术防范日趋严重。且大多数外资企业是海外母公司在中国的组织延伸,诸如研发、战略规划、营销网络等核心职能活动仍然留在母公司,上海无法轻易获得与这些核心职能有关的经验、方法和程序等缄默知识。另一方面,外资企业与本土企业存在竞争关系,外资企业势力的扩大会造成本土企业能力成长获得挤压,③路风、余永定:《“双顺差”、能力缺口与自主创新——转变经济发展方式的宏观和微观视野》,《中国社会科学》2012年第6期;毛其淋、许家云:《外资进入如何影响了本土企业出口国内附加值?》,《经济学(季刊)》2018年第4期。导致技术陷阱和创新惰性,阻碍自主创新能力的提升。

(三)对市场导向型外资的吸引力有待增强

上海在建设国际消费中心城市方面已经取得一定成就。根据世界知名地产商世邦魏理仕的数据,上海国际零售商集聚度在2018年就已经位列全球第二,仅次于迪拜,进驻上海的国际高端品牌达到90%。首发经济、夜间经济、在线新经济等经济形态都为加快国际消费中心城市的建设提供强力支撑。但是,上海在建设国际消费中心城市方面还存在一些短板。

第一,高质量消费的丰富度不够。东京、纽约、伦敦等国际消费总量在世界排名前列的城市均有超过10万个消费品牌,上海的国际知名品牌数量仅有2万多个,与这些全球顶尖消费城市相比,还存在一定差距。此外,上海的高端服务业供给不足,导致在教育和健康服务、城市公共服务、金融服务等方面没有形成良好的消费环境。第二,国际化消费不足。城市消费群体可以分为本地消费者、区域消费者和全球消费者三类,上海消费群体主要集中于前两类,全球消费者相对于世界顶尖消费城市还比较少。第三,没有形成特色的消费文化。特色的城市消费文化能够吸引国内外更多消费者、传播本土特色文化,伦敦、巴黎、东京等通过举办音乐表演、艺术节、时装周等国际交流活动扩大影响力,将城市历史传统和现代创意融合以彰显城市魅力、提升消费者购物体验。而上海鲜有提炼出具有鲜明特色的消费文化,造成具有国际影响力的特色文化活动缺失、历史文化与商业融合程度不深、没有形成如巴黎香榭丽舍大街的具有国际知名度的特色商圈文化。上海的消费潜力巨大,但是以上这些短板在一定程度上抑制了市场导向型外资的集聚。

(四)与高水平制度型开放的新要求有距离

伴随全球经济深度调整和全球价值链、产业链重构,各国对于高质量外资的竞争加剧,还有部分发达国家限制对外直接投资,鼓励资金回流,这对国家与地区的营商环境提出更高要求。根据世界银行的研究,在全球190个经济体中,2020年中国营商环境排名31位,较2019年提升15位,较2018年提升41位,这体现了以上海、北京为代表的核心城市在优化营商环境方面的成效。

尽管如此,“营商环境没有最好,只有更好”,当前外资企业在上海的投资与生产经营依然存在诸多 “堵点”和“痛点”。区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)、中欧全面投资协定(CAI)等协定成功落地后,对法制化、国际化的营商环境提出更高要求。上海在跨境融资的准入和经营规则、便利化程度、竞争环境方面还存在诸多需要和国际对接的地方,面临从要素开放向制度型开放转变的挑战,特别是在市场准入和投资领域方面,还有放开的空间,需要进一步提升外资活力。

四、高水平利用外资、提升“双循环”战略链接功能的新路径

(一)处理好引进高端生产要素与培育本土高端要素的关系,推动国际与本土生产要素相互融合和促进

上海一方面要引进以高质量外资为载体的高端要素,提升产业链、供应链现代化水平,另一方面,要加强本土的高端要素培育,形成高端要素的比较优势,以此吸引更多高质量外资进入,引发良性循环。处理好引进高端生产要素与培育本土高端要素关系,需要从以下三个方面着手:第一,在科技创新要素的引进和培育方面,将城市群高校和科研院所的优势科研力量与国外研发机构、海内外行业领军企业前沿应用联合起来,形成数字化的创新平台,共同开展重大技术攻关项目。第二,在现代金融要素的引进和培育方面,需要进一步加强金融对民间资本和对外资开放力度,激发金融市场活力,让国有资本、民间资本和国际资本充分竞争,缓解实体企业,特别是创新型企业融资问题。第三,在高技能人才要素的引进和培育方面,需要创新吸引集聚外籍高技能人才的政策举措,让引进人才的通道更便利、流程更为简化,同时,加强教育与经济发展实践的联系程度,引导、激励学生的创新意识和主动性,加大高层次创新人才培养支持力度。

(二)处理好外资引进与提升自主创新能力的关系,形成科技自立自强与全球创新网络融合发展

随着中国技术水平与发达国家的差距缩小,依靠引进外资技术代替自主研发的方式无法持续,对外资技术的过度依赖反而会造成创新惰性,容易遭受技术封锁,在面临国际经济环境的变化时会对经济发展造成危害。因此,上海实现技术进步和技术突破的关键不是利用外资技术转移,而是依靠自主创新。引进外资的目的不能仅局限于引进其技术,而是更多地加强外资企业与城市本土企业的竞争与合作,从而提升自主创新能力。这需要上海在坚持开放的条件下,制定合理的外资政策。同时需要保护本土企业的成长,鼓励企业自主研发、在市场竞争中加强后天学习。基于此,政府部门需要进一步转变经济管理方式,不单纯以GDP增长为目标,而是建立起鼓励自主企业创新的政策体系和管理体制。

(三)处理好市场多元开放与提升本土商品和服务综合竞争力的关系,形成两个市场两种资源相辅相成和高质量发展

为了引进更多高质量的市场导向型外资,特别是高端服务业领域的外资,上海需要进一步推进市场高水平开放,完善市场准入机制,维护高效规范、公平竞争的市场竞争秩序。本土市场需要外资企业作为“鲇鱼”,打破民族企业生长的“温室”。外资企业进入加剧了行业内竞争,也与本地企业构建上、下游产业关联,为内资企业创造了新的存活机会与市场空间,促进内资企业价值链位置提升。①包群、叶宁华、王艳灵:《外资竞争、产业关联与中国本土企业的市场存活》,《经济研究》2015年第7期。以上海的新能源汽车市场为例,过去中国保护汽车行业发展,限制外国车辆进入,民族的汽车企业因为缺乏竞争而发展缓慢;上海在2018年引进国际领先的新能源汽车工厂特斯拉,让特斯拉充分参与国内新能源市场竞争,对于传统车企和新势力造车企业提升新能源汽车竞争力产生了显著促进作用。②张厚明:《我国新能源汽车市场复苏态势及推进策略》,《经济纵横》2021年第10期。在市场多元化开放方面,国家颁布各类政策鼓励上海先行先试,比如国际进口博览会、自由贸易试验区等,形成一系列政策叠加效应,为上海提供了得天独厚的优势。上海可以充分发挥这些开放试点政策对经济发展的溢出效应,学习更新服务理念和标准、降低商品和服务的进口壁垒,扩大优质商品和服务进口,利用国内国际两个市场两种资源,提升本土商品与服务综合竞争力。

(四)处理好风险防范与高水平制度型开放的关系,积极统筹好安全与发展

对外高水平的制度型开放也面临着一定的风险。“十四五”时期中国对外开放面临更为复杂的经济环境和各类风险挑战,需要将制度开放与风险防范统筹考虑,结合国内市场和制度特征建立完备的风险防范措施。在特定区域内先行试验是一条比较稳健的道路。上海自贸试验区等特殊经济功能区在开展更高水平开放的先行先试方面具有良好的试点条件,上海需要在这些特殊经济功能区继续加强风险压力测试,探索国际投资规则、标准与国际一流水平对接。中国已经由对标国际通行规则融入全球经济治理体系的模式转变为主动地参与到全球治理中,要对标RCEP、CAI、CPTPP等国际经贸最高标准,引领国际经贸规则的重构。上海作为全国经济开放高地,外资政策需要不断适应新的变化,加强制度型开放试点力度,探索并推广与国际规则相互衔接的制度型开放经验。上海2020年11月开始实行《上海市外商投资条例》,是中国首部省级贯彻实施《外商投资法》的条例,从扩大开放、投资促进、投资保护、投资管理与服务等方面进一步规范外商投资管理,准入前、中、后阶段都注重与国际通行投资贸易规则对标。未来,上海在为外资创造公平透明营商环境的同时,还需要加强对外资的管理,降低外商投资企业对我国经济的制约性。