压力即动力:纵向权力关系与地方政府回应性*

2022-02-02孟天广

王 烨 孟天广

政府对公众意见进行有效回应是现代政治系统的基本功能之一。在现代国家,人民主权构成政治制度的基石,根据人民主权理论,政府权力由人民授予,人民是国家权力的最终来源。基于此,政府回应公众意见是任何现代国家的应有之义,且公众意见也应当对政府决策产生影响。作为全过程人民民主的必要环节,政府回应性建设既需要公众参与,也离不开政府对公众诉求进行有效回应。

我国党和政府十分重视对政府回应性的建设,对进入网络时代后基于互联网的政府回应性建设也有所强调。 2016年4月,习近平总书记提出走“网上群众路线”,要求各级党政机关和领导干部经常上网看看,了解公众需求,回应群众的关切。国务院与各地方政府也纷纷出台相关文件,为公众诉求的表达提供合法的制度化渠道,并要求建设回应性政府以响应和吸纳公众诉求。①孟天广、赵娟:《网络驱动的回应性政府:网络问政的制度扩散及运行模式》,《上海行政学院学报》2018年第3期。在此背景下,以人民网“领导留言板”为代表的网络问政平台为公民表达意见诉求提供了空间。同时,这一平台的公开透明性为直接观察政府回应行为创造了良好的条件,为进一步分析政民互动过程中的政府行为逻辑提供了切入点,也引起了学界的关注。

国内外学者对中国政府的回应性进行了大量研究,涉及回应模式、回应特征、回应动力及影响因素等维度。其中,对政府回应性的影响因素分析多集中在社会结构、技术进步、诉求者特征等,均属于“外生”于国家的社会中心论的解释。以国家中心论为视角的研究相对较少,而良性国家—社会关系的形成需要以“国家”内生制度的有效运行为制度基础。①Meng Tianguang, “Responsive Government: The Diversity and Institutional Performance of Online Political Deliberation Systems”,Social Sciences in China, Vol.40, No.4, 2019, pp.148-172.实际上,意见表达与政府回应是一个动态过程,表达意见是这一过程的“输入端”,政府回应行为则是这一过程的“输出端”,②李锋:《条块关系视野下的网络诉求与政府回应模式研究——基于中部某市网络问政平台的大数据分析》,《电子政务》2019年第5期。在政民互动过程中二者同等重要。政府内部的权力关系影响着政府回应公众诉求的激励机制和行为倾向,进而塑造着回应绩效,相较于既有文献对社会中心论视角的充分讨论与知识积累,国家内部权力运行如何影响政府回应性还存在理论建构和知识生产的巨大空间。因此,本研究基于人民网“领导留言板”2006年至2017年间79万余条公众诉求和政府回应的匹配数据,从政府内部纵向权力关系入手考察其影响政府回应性的效应及其作用机制。

一、文献综述与研究假设

(一)中国政府的回应性

近年来中国日益强调回应性政府建设,实施了一系列推进回应性制度建设的改革举措,建立在网络问政③Su Zheng, Meng Tianguang, “Selective Responsiveness: Online Public Demands and Government Responsiveness in Authoritarian China”, Social Science Research, Vol. 59, 2016, pp.52-67.、市长信箱④Distelhorst Greg, Hou Yue, “Ingroup Bias in Official Behavior: A National Field Experiment in China”, Quarterly Journal of Political Science, Vol. 9, No.2, 2014, pp.203-230.以及政策偏好⑤Minard Paul, “Does ICT Diffusion Increase Government Responsiveness in Autocracies? An Empirical Assessment of the Political Implications of China’s Internet”, Journal of Contemporary China, Vol.24, 2015, pp.1048-1069.的研究证实了中国政府对社会诉求进行了高水平和高质量的回应性。⑥Hassid Jonathan, Jennifer N. Brass, “Scandals, Media and Good Governance in China and Kenya”, Journal of Asian and African Studies, Vol.50, 2015, pp.325-342.国内外学者也对中国政府回应性开展了一系列理论与实证研究。就回应特征而言,整体上在多个维度上呈现出“选择性回应”的特征。⑦Su Zheng, Meng Tianguang, “Selective Responsiveness: Online Public Demands and Government Responsiveness in Authoritarian China”, Social Science Research, Vol. 59, 2016, pp.52-67.在诉求属性上,咨询类议题相较于意见建议类和举报投诉类议题更加容易得到解决,影响范围小的议题相较于影响范围大的议题更易得到解决。⑧方俊、王凌颖:《网络信访的政府回应——基于2014—2018年广州市政府网站信访数据的分析》,《华南理工大学学报(社会科学版)》2019年第5期。在诉求议题上,经济类、城市建设、医疗卫生的议题更易得到政府回应,而拆迁、环境保护、就业、教育等诉求的主题不易得到政府回应。⑨李锋、孟天广:《策略性政治互动:网民政治话语运用与政府回应模式》,《武汉大学学报(人文科学版)》2016年第5期。在成本—收益上,职能部门更愿意回应职责清晰的议题,例如环保、城建等;而各市县区更大概率回应涉及面广的领域。⑩李锋:《条块关系视野下的网络诉求与政府回应模式研究——基于中部某市网络问政平台的大数据分析》,《电子政务》2019年第5期。此外,诉求话语表达方式、诉求者身份特征、诉求文本长度等因素也引起政府回应性的差异,具体而言,政府更加偏好回应本地人、实名者以及集体诉求;⑪⑪ Su Zheng, Meng Tianguang, “Selective Responsiveness: Online Public Demands and Government Responsiveness in Authoritarian China”, Social Science Research, Vol. 59, 2016, pp.52-67.⑫ 赵兴华:《网络空间中公民策略性话语表达与政府回应逻辑——基于大数据分析与倾向值匹配相结合的方法》,《电子政务》2020年第10期。⑬ Chen Jidong, Jennifer Pan, Yiqing Xu, “Sources of Authoritarian Responsiveness: A Field Experiment in China”, American Journal of Political Science, Vol.60, No.2, 2016, pp.383-400.采用贤能主义话语、集体化话语表达方式、集体行动话语倾向、消极情绪表达等更易得到政府回应;公众发帖长度越长,越容易得到政府回应。⑫⑪ Su Zheng, Meng Tianguang, “Selective Responsiveness: Online Public Demands and Government Responsiveness in Authoritarian China”, Social Science Research, Vol. 59, 2016, pp.52-67.⑫ 赵兴华:《网络空间中公民策略性话语表达与政府回应逻辑——基于大数据分析与倾向值匹配相结合的方法》,《电子政务》2020年第10期。⑬ Chen Jidong, Jennifer Pan, Yiqing Xu, “Sources of Authoritarian Responsiveness: A Field Experiment in China”, American Journal of Political Science, Vol.60, No.2, 2016, pp.383-400.

诸多研究探讨了政府回应性的动力机制,形成了所谓的“社会中心论”解释视角。集体行动的压力是促使政府进行回应的重要因素之一,维护社会稳定是政府施政的重要一环,集体行动的存在会影响官员职业发展,而对集体行动的回应也可以减轻社会争论、减少行政负担,因此政府更有意愿回应集体行动话语倾向的诉求。⑬⑪ Su Zheng, Meng Tianguang, “Selective Responsiveness: Online Public Demands and Government Responsiveness in Authoritarian China”, Social Science Research, Vol. 59, 2016, pp.52-67.⑫ 赵兴华:《网络空间中公民策略性话语表达与政府回应逻辑——基于大数据分析与倾向值匹配相结合的方法》,《电子政务》2020年第10期。⑬ Chen Jidong, Jennifer Pan, Yiqing Xu, “Sources of Authoritarian Responsiveness: A Field Experiment in China”, American Journal of Political Science, Vol.60, No.2, 2016, pp.383-400.经济发展水平影响着政府回应性,但是经济发展对政府回应性产生积极作用还是消极影响,不同的学者存在观点上的分野。①Wu Yuehua, Johannes M. Bauer, “E-Government in China: Deployment and Driving Forces of Provincial Government Portals”,Chinese Journal of Communication, Vol.3, 2010, pp.290-310.信息技术的进步、媒体水平的提高也是驱动政府回应的要素。②Minard Paul, “Does ICT Diffusion Increase Government Responsiveness in Autocracies? An Empirical Assessment of the Political Implications of China’s Internet”, Journal of Contemporary China, Vol.24, 2015, pp.1048-1069.上述分析的着力点主要为独立于政治系统外的社会因素,现实中政府制度安排也必然影响着政府回应性。

总之,对于政府回应性的既有研究多是社会中心的视角,分析范围涵盖了集体行动压力、信息技术水平、地方经济发展水平、诉求议题主题和诉求者自身特征等,将政府作为切入视角的研究近两年虽在增多但仍相对不足,在涉及政府内部权力关系与运行逻辑方面仍然具有一定的探索空间。本研究基于此,将政府进一步拆解,分析政府间纵向权力关系对政府回应时间与回应质量的影响。

(二)纵向权力关系与政府回应性

近年来,学界越来越关注政府回应性生成的“国家中心论”解释,譬如国家内生因素对政府回应激励、回应能力的影响,乃至如何进而塑造差异化回应绩效。既有研究发现,回应性制度的发展水平和类型显著影响地方政府回应能力及绩效。回应性制度建设时间、制度化水平以及不同类型的“回应制度”带来了政府回应性的地区差异,政府回应性建设时间早、制度化水平高、业务部门主导型和党委主导型的地区通常具有更高的回应率及更好的回应质量。③孟天广、赵娟:《网络驱动的回应性政府:网络问政的制度扩散及运行模式》,《上海行政学院学报》2018年第3期。回应部门类型特征④Meng Tianguang, Yang Zesen, “Variety of Responsive Institutions and Quality of Responsiveness in Cyber China”, China Review,Vol.20, No.3, 2020, pp.13-42.、政府层级差异⑤李锋:《条块关系视野下的网络诉求与政府回应模式研究——基于中部某市网络问政平台的大数据分析》,《电子政务》2019年第5期。、领导重视程度⑥邵梓捷、杨良伟:《“钟摆式回应”:回应性不足的一种解释——基于S市地方领导留言板的实证研究》,《经济社会体制比较》2020年第1期。、政府官员人际关系⑦Jiang Junyan, Zeng Yu, “Countering Capture: Elite Networks and Government Responsiveness in China’s Land Market Reform”,The Journal of Politics, Vol.82, No.1, 2020, pp.13-28.等因素均使得政府产生差异性回应逻辑,进而影响着政府回应绩效。

从“国家中心论”视角看,政府间关系是国家内生因素影响政府回应性的核心变量,这包括纵向政府间关系与横向政府间关系。在多层级治理体系中,中央与地方的关系以及省、市、县之间的关系均属于纵向政府间关系。⑧林尚立:《国内政府间关系》,浙江:浙江人民出版社1998年,第22—23页。权力是纵向政府间关系的核心要素,⑨林尚立:《国内政府间关系》,第71页。各层级之间的权力配置与权力关系塑造着政府行为,影响政府与社会之间的关系。

地方政府权力来源于自上而下授权,上级政府界定了权力的分配关系与下级政府行使权力的内容与边界,且自上而下的权力结构的稳定有赖于下级服从上级的科层制体系,虽然我国上下级政府之间具有“职责同构”的特征,⑩朱光磊、张志红:《“职责同构”批判》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2002年第1期。但不同层级政府所掌握的权力与资源存在差异,所面对问题的范围与精细化程度也具有差异,⑪⑪ 张贤明、张力伟:《国家纵向治理体系现代化:结构、过程与功能》,《政治学研究》2021年第6期。⑫ 周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期。⑬ 荣敬本:《“压力型体制”研究的回顾》,《经济社会体制比较》2013年第6期;杨雪冬:《压力型体制:一个概念的简明史》,《社会科学》2012年第11期。因此不同层级政府在实际治理实践中通常扮演着差异化角色。一般而言,上级政府具有更高的权威,掌握着组织人事权,可以制定相应标准考核下级并在考核指标制定上享有主动权;上级政府在财政、政策等资源分配上也占据主导地位。但其所面对问题的范围也相对更大且一般交付下级政府进行具体执行。基于此,为寻求晋升或获取财政等资源支持,下级政府需要关注上级政府的注意力,执行上级政府的政策,以使得行为、绩效等在一定程度上符合上级偏好。“晋升锦标赛”⑫⑪ 张贤明、张力伟:《国家纵向治理体系现代化:结构、过程与功能》,《政治学研究》2021年第6期。⑫ 周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期。⑬ 荣敬本:《“压力型体制”研究的回顾》,《经济社会体制比较》2013年第6期;杨雪冬:《压力型体制:一个概念的简明史》,《社会科学》2012年第11期。“压力型体制”⑬⑪ 张贤明、张力伟:《国家纵向治理体系现代化:结构、过程与功能》,《政治学研究》2021年第6期。⑫ 周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期。⑬ 荣敬本:《“压力型体制”研究的回顾》,《经济社会体制比较》2013年第6期;杨雪冬:《压力型体制:一个概念的简明史》,《社会科学》2012年第11期。等地方政府行为逻辑均建立在上级政府在权威、权力及资源占据主导权的基础之上。

在政府回应性问题上,政府层级差异以及不同层级间纵向权力关系的影响力同样存在。不同层级政府在权威、财政等资源配置上的差异可能会影响地方政府在回应性问题上的行为选择,这既体现在不同层级政府在回应议题上展现出选择性回应特征,又体现在政府回应过程中不同层级政府间的互动关系及其背后的权力运行关系的塑造上,本研究重点关注后者。

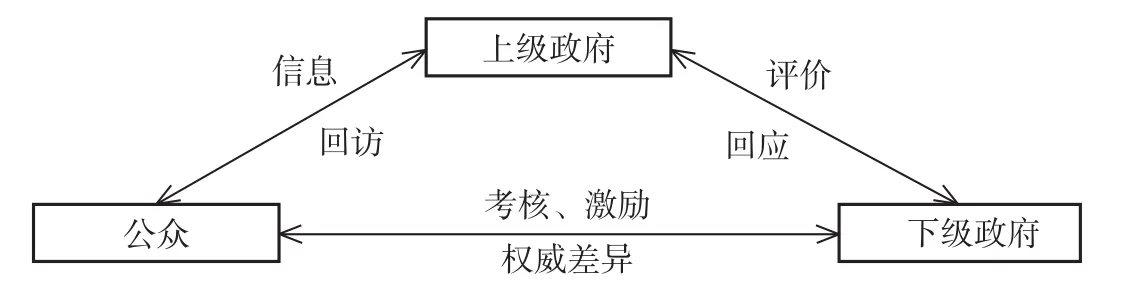

当政府回应过程存在纵向权力关系时,即上级政府交办或下达回应诉求时,下级政府将受到权威压力、考核激励和社会反馈三重机制的系统性影响,提升回应社会诉求的优先性,面对公众诉求进行及时高效回应。其一,在我国的正式制度安排中,上级政府在权力与权威上具有主导权,上下级政府之间存在领导与被领导或指导与被指导的关系,因此在面对上级政府交办或下达的社会诉求办理任务时,下级政府会更为重视而提升回应优先性。其二,上级政府在考核与激励上的主动权很大程度上塑造了地方政府行为。根据地方政府的回应性政策文件以及深度访谈资料,绝大多数地方政府已经出台政策文件将政府回应公众诉求的绩效纳入考核,并制定相应的规则根据考核结果进行奖惩。虽然政府回应在考核中尚不属于“一票否决”的范畴,但考核压力以及激励机制的存在促使政府有动机提供强时效性、高质量回应。①王程伟、马亮:《压力型体制下绩效差距何以促进政府绩效提升——北京市“接诉即办”的实证研究》,《公共管理评论》2020年第4期。其三,根据我国回应性制度安排,当政府回应民意诉求时,上级政府可以跨越下级政府而直接与政策目标群众发生直接联系,例如上级政府可以对诉求公众进行是否解决与满意程度的调查回访,从社会参与和反馈中获得有关地方治理的海量信息,从而减少信息不对称,进而减少下级政府“选择性执行”上级政策②O’Brien, Kevin J. ,Li Lianjiang, “Selective Policy Implementation in Rural China”, Comparative Politics, Vol.31, No.2, 1999, pp.167-186.、或下级政府“共谋”现象③周雪光:《基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑》,《开放时代》2009年第12期。的发生。基于以上讨论,本研究提出假设1:

假设1:地方政府对上级转交的留言回应质量更高。

在地方治理实践中,我国形成了“下管一级”的属地管理与干部管理原则。同样属于上级政府,但与省级政府相比,县级政府的人事、财政等与地级市政府关联更为密切。也就是说,相较于省级政府而言,一方面地市级政府对区县级政府在信息认知上较省级政府更为丰富准确,换言之省级政府对县级政府相关信息的掌握未必充分,因此对省级政府单位转交的留言,县级政府拥有相对更大的自由裁量权;另一方面,基于“下管一级”的管理原则,地市级政府对下辖的区县级政府的人事、财政、政策等资源分配上的影响力更大,并享有对县级政府制定考核标准进行考核的权力,基于更为直接的考核压力的存在,区县级政府对地市级政府的动向可能尤为敏感。这一逻辑的典型反映在基层政府文件治理领域,对县级政府而言,相较于来自省级政府的文件,来自地市级政府的文件对县级政府行为的影响力更为显著。④李林倬:《基层政府的文件治理——以县级政府为例》,《社会学研究》2013年第4期。那么可以由此推论,类似的层级关联模式在政府回应性上可能同样存在,地级市政府对县级市政府在政府回应性上的影响力相较省级政府更为明显,体现在回应质量上即县级政府在回应地级市政府转派的留言时较省级政府转派的留言回应质量更高。据此,本文提出假设2:

假设2:相较于回应省级政府转交的留言,区县级政府在回应来自地级市政府的留言时具有更高的回应质量。

回应时长在一定意义上反映着政府回应效率,是地方政府回应考核的重要指标。⑤孟天广、赵金旭、郑兆祐:《重塑科层“条块”关系会提升政府回应性么?——一项基于北京市“吹哨报到”改革的政策实验》,《中国行政管理》2021年第4期。在诉求来源路径一致的前提下,回应时长通常意味着更强的回应效率。虽然逻辑上存在下列可能性,即在上级政府压力下,下级政府回应上级转派留言时重视程度更高,进而回应效率更高、回应时长更短。但从另一个角度,本文所研究的存在纵向权力关系的跨级回应诉求可能需要更长的回应时间。一是跨级回应存在留言转交流程问题,例如从向地级市领导留言到区县级政府单位回应,需要对留言诉求进行分析研判,然后依据属地责任和业务责任转派到相关县级市负责部门,再由相关负责部门予以回应解决,转派流程以及多重分析研判过程延长了跨级诉求的回应时长。二是根据上文推论,大量上级转办或交办诉求通常诉求复杂且办理难度较高,这也是公众偏好跨级表达诉求的关键原因,因此下级政府对于上级转交留言具有更高的敏感度,通常在调查取证及诉求解决上要付出更多的时间与精力,由此引起政府回应时长更长。基于上述两点原因,本文提出假设3:

假设3:地方政府回应上级转交的留言所需时长更长。

二、研究设计:数据与方法

(一)数据来源

本文数据来源为人民网“领导留言板”从2006年创办到2017年8月的公众诉求与地方政府回应记录,累计79万余条。人民网“领导留言板”创办于2006年,随着技术进步以及各级政府对网络问政重视程度的日益提高,领导留言板功能不断完善,制度化程度不断提升,涉及部门及参与人数日益增多,成为各级党政领导听取群众意见、回应群众诉求、推进各项工作的有力抓手,是缓和社会矛盾、密切干群关系的重要平台。

之所以选择“领导留言板”展开实证研究:一是其数据量大,领导留言板收到了海量公众留言,政府也通过此平台对公众留言有所回应,涉及领域覆盖了经济社会发展及民生服务等方方面面;二是其透明度高,领导留言板将公众诉求时间、内容及政府回应的内容、时间、回应单位等信息以公开的形式呈现于网站上,具有较高的透明度与信息完整度;三是独立性强,领导留言板依托的人民日报社是第三方党媒平台,相较于地方政府门户网站而言,独立性更强,受地方领导影响更小;四是制度化程度高,目前已有山西、安徽、山东等28省市建立起回应公众诉求的工作机制,包括回访、限时办结、通报表彰等制度。随着留言板功能的不断拓展,各级政府职能部门也逐步开通留言板进行回应,这为考察政府内部权力关系如何影响政府回应性提供了难得机遇。

(二)研究方法与变量测量

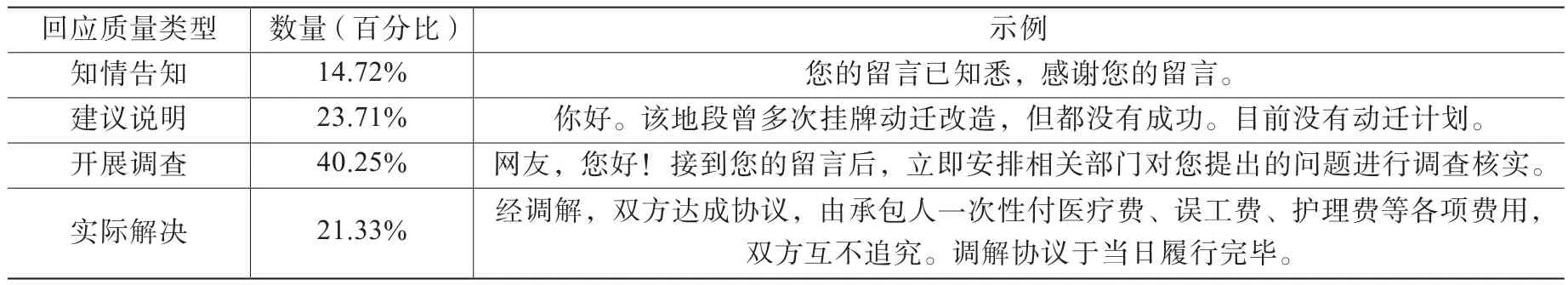

本文采取自动文本分析方法处理政民互动文本数据。通过“有监督机器学习方法”,将政府回应文本进行分类,以测量特定诉求回应的回应质量。回应质量即特定留言被回应的过程中,党政机关为此付出的努力程度及达成诉求预期目标的回应程度。本文采用孟天广等提出的利用有监督机器学习方法测量回应质量。具体而言,本文对人民网上政府的回复数据进行处理。首先对回应质量进行类别编码,从原数数据中随机抽取5000条作为训练集,根据编码手册对训练集进行人工标注。在这一过程中,对编码员进行了培训并且对不同编码员的编码结果进行交叉比对,以保证编码信度在可接受的范围内,然后采用非概率模型的支持向量机、属于概率判别模型的逻辑回归和决策树、属于生成模型的朴素贝叶斯等算法对全量文本进行处理,最终将回应质量分为四类以展现地方政府回应程度上的差异。①Meng Tianguang, Yang Zesen, “Variety of Responsive Institutions and Quality of Responsiveness in Cyber China”, China Review,Vol.20, No.3, 2020, pp.13-42.一为知情告知类,即对公众留言进行程序式回应,例如:“您的留言已知悉”“需要您提供更多的信息”“感谢您的留言”“会进一步调查了解”等。二为建议说明类,即就诉求问题做出政策说明,向诉求人解决相关问题提出针对性建议或指导等。三为开展调查类,即接到公众诉求后,相关负责人就诉求问题开展相关调查取证并给出调查结果。四为实际解决问题类,即就诉求问题调查了解后进行了切实的解决,可能对相关责任人进行了追责,相关部门落实相关要求。回应质量类型的具体分布数量如表1所示。

表1 回应质量类型与示例

此外,本文还关注政府回应效率,该变量使用特定诉求的政府回应时长来测量,即公众留言时间与政府回应时间的差值。本文以天为单位来衡量政府回应效率,数值越大代表回应时长越长,回应效率越低。

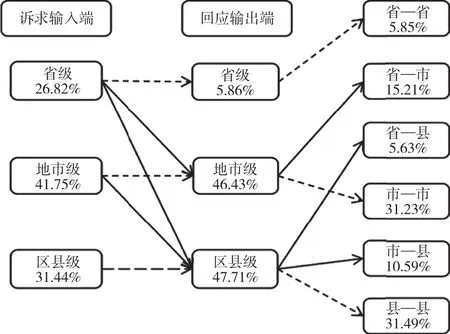

在自变量的处理上,本文提取回应文本中所呈现的回应单位信息,将回应单位的层级划分为省级、地市级、区县级三类。在留言板上,公众可选择向省级、地市级、区县级三级领导留言,即公众诉求—政府回应这一政民互动过程的“输入端”与“输出端”皆可分为省级、地市级、区县级三级。汇总领导留言板的回应数据,对不同层级地方政府的接收的留言量与提供的回应量进行统计,首先可以发现公众主要向地市级领导留言,而回应也以地市级与区县级单位为主。其次,虽然公众向省级领导表达了大量诉求,但省级单位回复量远低于其收到的留言量,地市级与区县级单位的回应量均高于其收到的留言量。这意味着省级留言大量由地市级单位与区县级单位办理,而地市级留言也部分地由区县级办理。同时,我们也观察到回应文本中大量存在上级政府向下级政府交办或转办的证据,譬如回应文本中多次出现“您的留言已收到,将责成某某单位负责办理”,即在具体实践中将留言转交下属部门进行回应的现象。我们也发现跨级回应现象的存在,譬如公众向省级领导留言,但回应单位为地市级或区县级,即存在大量自上而下转交留言办理的现象。这充分反映了政府回应性的政府内权力运行逻辑,即公众出于对政府的“层级化信任”更有意愿向高层政府表达诉求,但政府回应的办理责任却遵循“压力性体制”逻辑向基层政府下沉。

综合“输入端”与“输出端”的政府层级,政府回应过程可分为省级诉求—省级回应(省—省)、省级诉求—地市级回应(省—市)、省级诉求—区县级回应(省—县)、地市级诉求—地市级回应(市—市)、地市级诉求—区县级回应(市—县)以及区县级诉求—区县级回应(县—县)六类。而省—市、省—县、市—县三类可归为上级转交的诉求办理。政府上下级之间存在权力的流转与运行,因此,上级政府转交的诉求办理在本文中界定为存在纵向权力关系的诉求办理。根据图1,政府回应过程普遍存在办理责任下沉的现象,各类受纵向权力关系影响的转交留言办理占到政府回应总量的31.43%,尤为重要的是越往政府层级越低,其办理的留言比例显著增加。

图1 政府回应性的诉求“输入端”与办理“输出端”分布

此外,本文控制了以下控制变量,包括是否向书记留言、是否实名、留言文本长度、留言所属议题领域、留言类型,以及省份、年份等固定效应。其中,留言类型分为咨询、投诉、求助、感谢、谏言等。

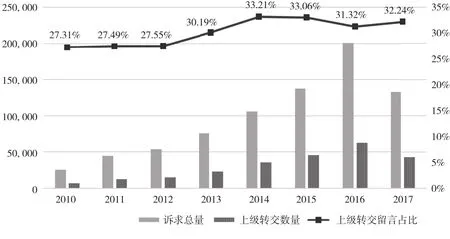

三、地方政府回应性的动态演变:政府层级与公众诉求

自2006年至2017年,各级政府累计回应公众诉求超79万件。随每年公众留言量的增加,政府回应量也逐年增加。 2009年,各级政府回应公众诉求不足1万件,到2014年,回应量超10万件,2016年各级政府累计回应量已经超20万件。与此同时,地级市政府单位与区县级政府单位回应来自上级政府转交留言的诉求数量也累计从2010年的不足7000件增加至2016年的超6万件。在2012年后,各级政府对于来自上级留言的回应量占比也呈上升趋势,2014年后占比稳定超30%,各级地方政府间的纵向联动愈加密切。

图2 2010—2017年政府回应特征的演变:诉求总量、上级转交量及其占比

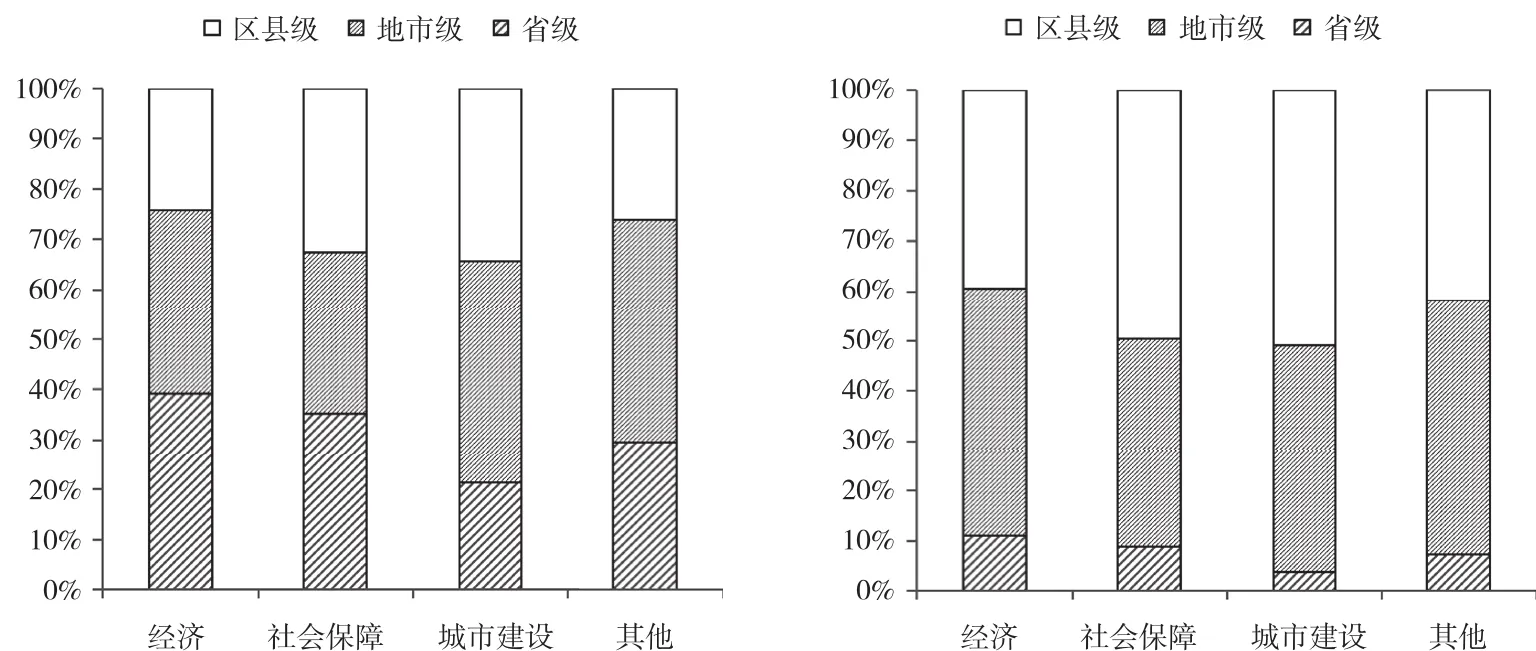

诉求议题是影响地方政府回应性的重要因素之一。政府在不同的议题领域展现了回应意愿上的差异,而不同类型的政府单位也显现出了在议题特征上的回应偏好。那么不同层级政府在回应不同诉求主题时是否存在差异呢?本节根据公民留言主题将诉求分为经济发展、社会保障、城市建设以及其他四类,在此基础上对公众诉求的回应归责结构进行分析。

首先,议题领域影响公众诉求的政府层级对象选择,不同的议题领域公众会选择向不同层级的政府领导留言。基于“层级化信任”原则,经济发展类的诉求多向省级领导与地市级领导提出,向区县级领导留言的经济类诉求相对更少,即在经济发展类议题上,公众更加偏好信任更高层级政府。与之相对的是城市建设类诉求主要向地市级领导留言,向省级领导留言的诉求量相对较少。而社会保障类诉求更贴近公众生活,因而在三级政府的留言量较为平均。

不仅公众针对不同的议题领域偏好选择不同层级政府,各级政府对不同类型的公众诉求在回应上也表现出一定的差异。从图3右图中可以看出,各类议题大部分均由地市级政府与区县级政府进行回应。相较而言,经济发展类诉求多由地级市政府进行回应,其回应量占经济发展类的50%左右;社会保障类诉求与城市建设类诉求,区县级政府回应更多;而省级政府在各类公众诉求的回应量上均占比较低,相对而言,省级政府在回应经济发展类议题上比例更高一些。

图3 公众诉求的政府层级分布(左图)与政府回应的政府层级分布(右图)

其次,在各类诉求议题中,回应上级政府转交诉求的现象均存在。实际上,各类议题中均有30%—40%是来自上级政府转交,即存在纵向权力关系。但无论是公众诉求回应的归责分布还是政府回应的分层结构都在诉求议题领域上展现出差异。具体而言,表2显示,向省级领导留言的各类诉求,绝大部分下沉一级由地市级政府单位进行了回应。其中地市级政府回应了向省级领导留言的经济发展类与社会保障类诉求的50%以上,回应了城市建设类领域的诉求63%左右。在向省级领导留言的各类诉求中,各议题类型中有约20%的诉求区县级单位进行了回应。地市级政府也回应了70%以上的向本级领导留言的诉求,但也有20%多转派到了下辖的区县级单位进行解决。

表2 公众诉求回应的归责分布

表3体现了政府回应的分层结构差异。在地市级政府各单位回应的各类诉求中,大部分都来源于向本市领导的留言。在经济发展类与社会保障类议题中,有45%左右的诉求来自省级政府转交,相对而言,在城市建设类领域来自省级政府派转的留言占比较小,也有约30%。较地市级政府而言,在区县级政府单位回应的各类诉求中,不同议题之间的分层结构差异要更少,其中,60%多是向本级领导留言的诉求,约20%来自向地级市领导的留言,也有10%左右是省级单位转交。那么各级地方政府在回应来自上级的留言即存在纵向权力关系的留言是否有差异?若有差异,那在各领域是否均存在呢?

表3 政府回应的分层结构

四、纵向权力关系与地方政府回应性

(一)研究发现

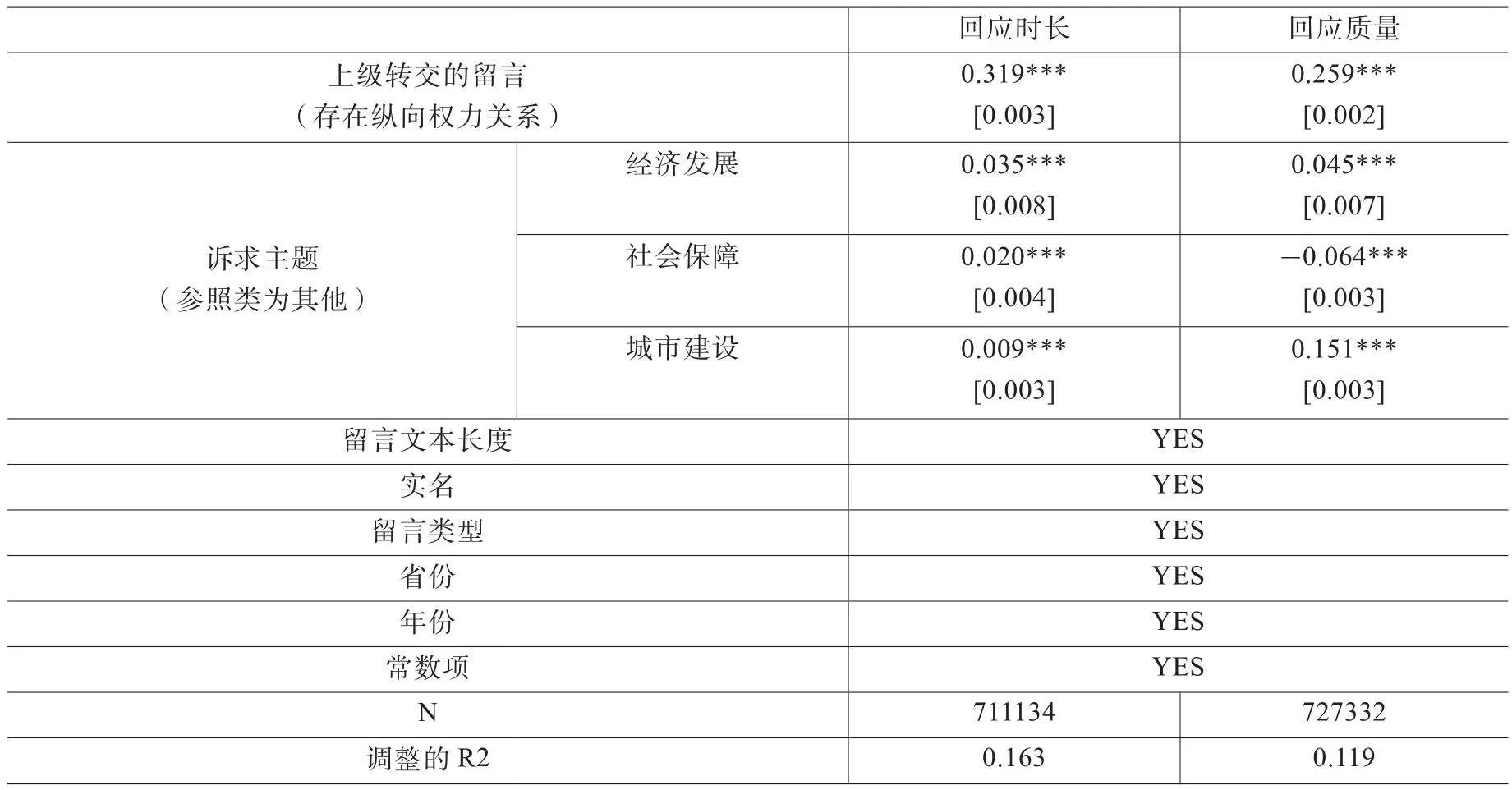

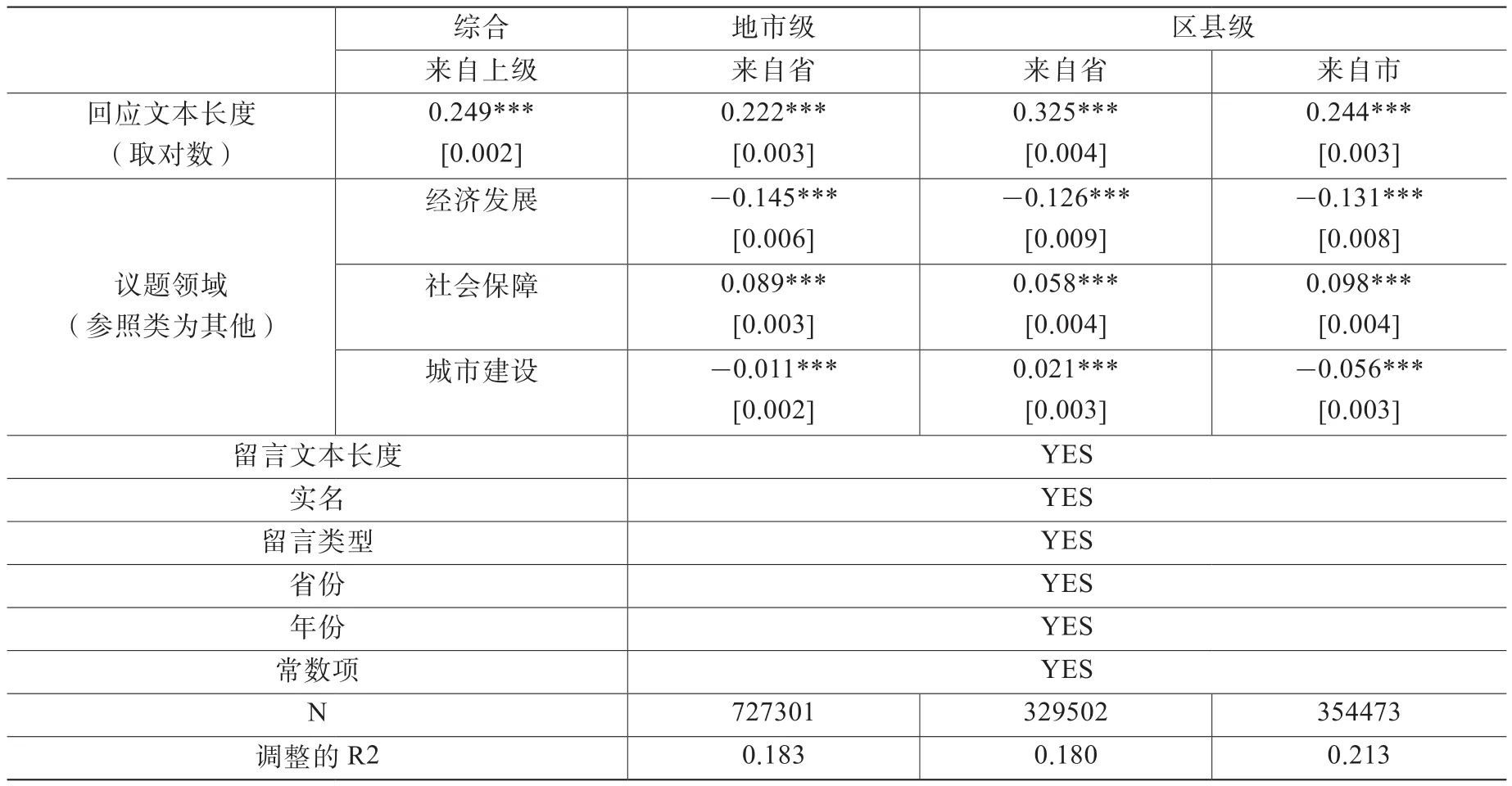

本部分分析地方政府纵向权力关系对地方政府回应时间与回应质量的影响。正如上文所述,地市级与区县级政府回应公众诉求有大量是上级政府(省级或地市级)转交,那么下级政府在回应上级政府转派的留言与回应向本级领导提出的留言相比,是否表现出了差异性结果是本部分的核心关注点。实际上,通过表4的回归结果可以看出,整体上,在控制了是否实名、留言文本长度、诉求主题、诉求类型、省份、年份等变量,地方政府在回应上级转交的诉求时回应质量更高,但也确实需要花费更长的回应时间。研究假设1与研究假设3得到了部分证实。

表4 纵向权力关系与回应时长及回应质量

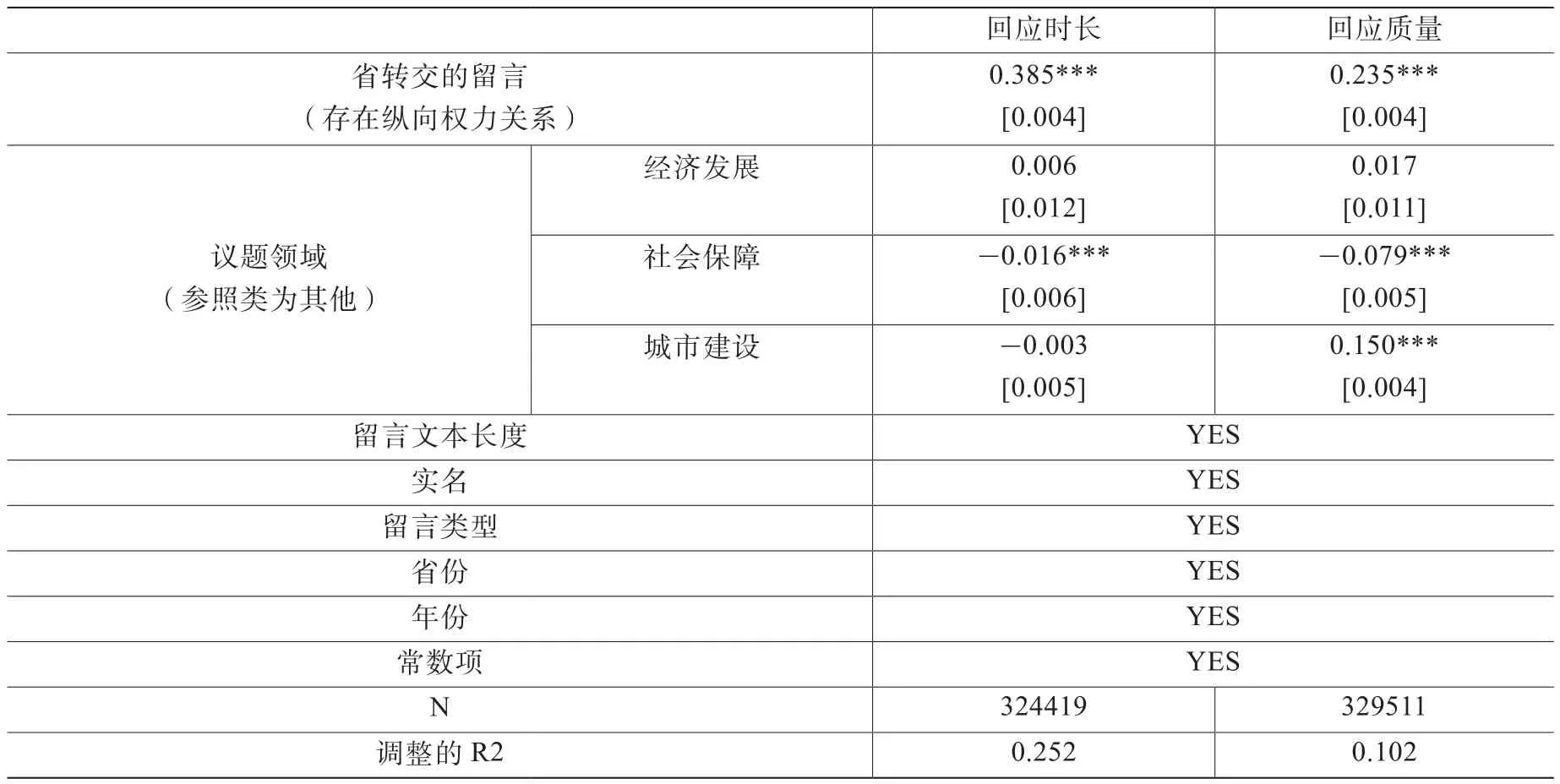

进一步开展延伸分析考察上述发现对地市级政府与区县级政府的适用性。结果显示,此效应在地级市政府一级同样成立。在地级市政府回应的36万余条诉求中,有三分之一来自省级政府,即约有12万条诉求是公众向省级领导留言但地市级政府单位进行了回应解决。同样,在控制了相关变量的基础上,省级政府转交的相关诉求在地市级政府单位也获得了更高的回应质量。在回应时长上,留言是否来自省级政府这一变量也具有统计显著性,意味着相较于回应向本级领导留言的诉求,地市级政府回应省级政府转交的诉求上回应时长更长,即从省级单位接到诉求到地级市政府回应相关诉求相对需要耗费更多的时间。从实质性上,地级市政府单位在回应来自省级政府转交的留言时付出了更多的时间和精力,因此也相应有了更高的回应质量。

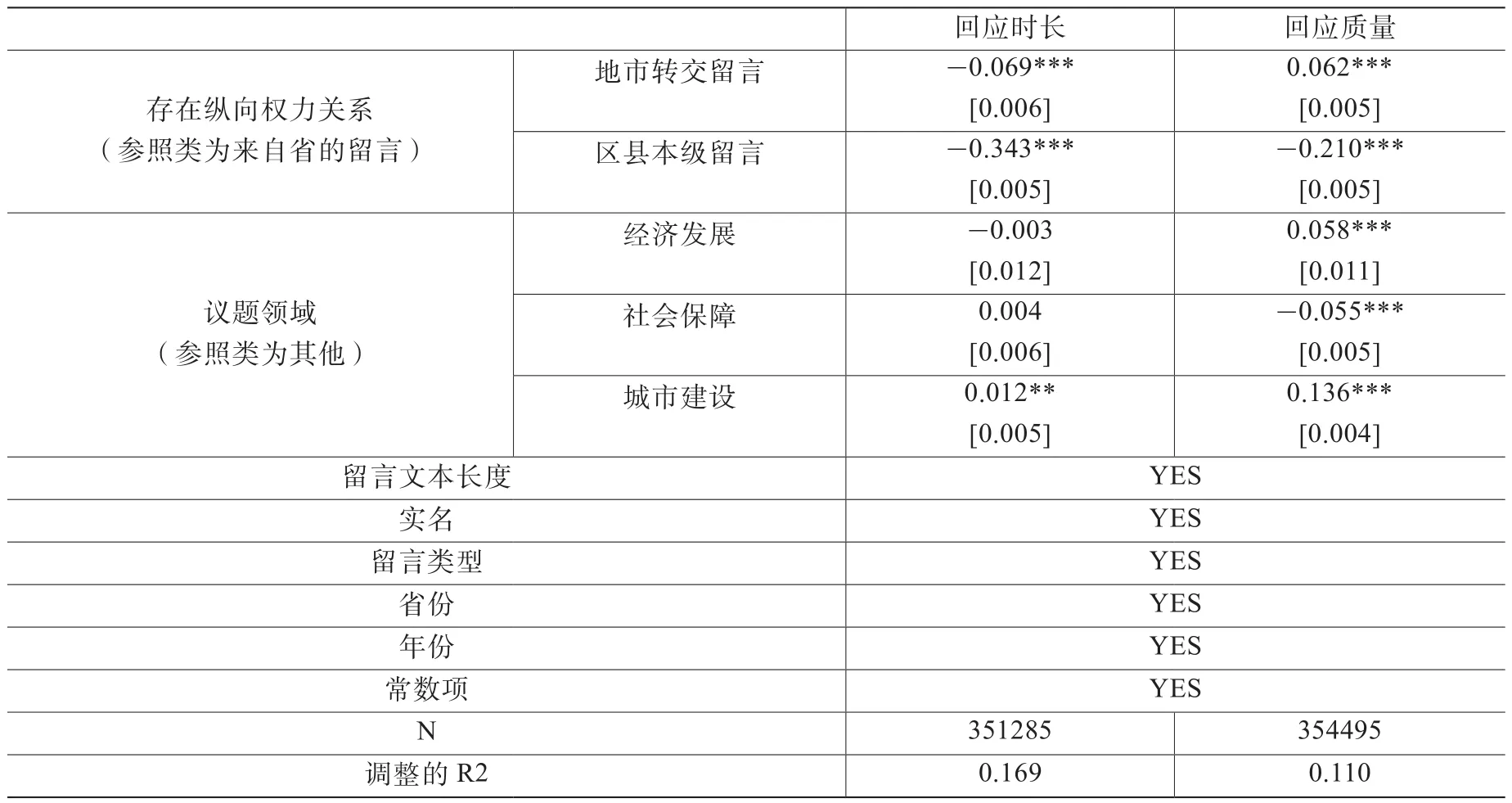

区县级政府单位也表现出了相似的回应性特征。区县级政府回应的近38万条诉求中超过4万条来自向省级领导留言的诉求,超8万条是由地市级政府转交。根据表5的回归结果,以来自省的留言作为基准,可以发现,县级政府回应上级政府转交的留言,无论是来自省级政府还是地市级政府,相较于回应向本级领导留言的诉求,均有更高的回应质量。但表5也展现出了两者之间较为明显的层级差异,也就是说,相较于回应来自省级政府单位转交的留言诉求,区县级政府在回应来自地市级留言的诉求时回应质量更高。换言之,相对于距离更为遥远的省级政府,层级较低但联系更为密切的地市级政府对于区县级政府的回应性的影响更大,研究假设2得到了验证。

表5 地市级政府纵向权力关系与回应时长及回应质量

在回应时长上,区县级政府在回应本级诉求时所需时间显著更短,即其回应来自省级与地市级留言时回应时长更长。同样的是在层级差异上,地级市政府转交的留言相较于省级政府转派的留言用时更短,归纳起来即跨两级回应留言较跨一级转交回应留言用时更长。因此,留言转交流程耗时以及下级政府因上级政府压力而更为重视进而付出更多的时间与注意力在某种程度上具有解释力。

表6 区县级政府纵向权力关系与回应时长及回应质量

(二)稳健性检验

回应文本长度。回应文本长度与诉求类型关系密切,一般而言,需要解释政策的咨询类诉求的回应文本更长,但回应文本的长度在一定意义上也可以体现政府回应质量与行为态度,某种程度上更长的回应文本意味着更高的回应质量。在回应文本长度上,在控制了诉求类型等变量的基础上,地方政府在回应上级转交的诉求时回应文本长度更长。本研究也分别以地市级政府与区县级政府作为“输出端”进行了验证,结果同样成立。因此可以认为,无论是对于地级市政府还是区县级政府,均用更长的文本回应存在纵向权力关系的诉求。

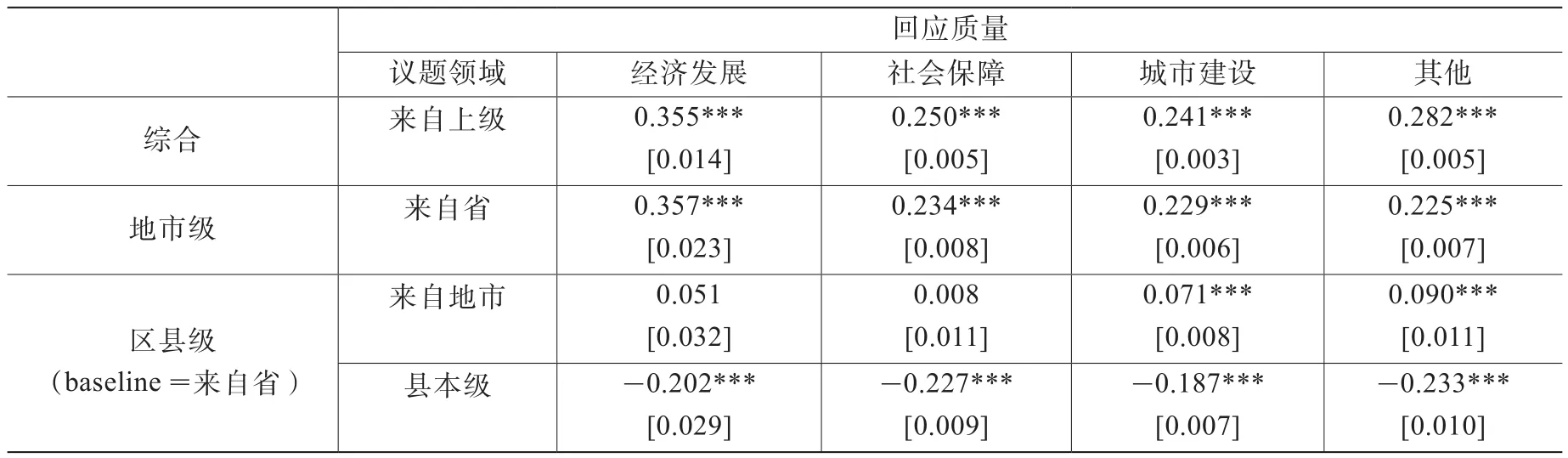

分议题领域检验。议题领域对于政府回应性具有一定的影响,已有研究也表明了地方政府在不同的议题领域展现出回应性差异,前文第4节也描述了不同层级在不同诉求主题上的分层结构差异。基于此,本文在各个议题领域分别对纵向权力关系在政府回应性上的影响力进行回归分析作为进一步的延伸检验。表8展现了回归分析结果,可以发现,整体上上级政府的影响力在各个议题领域均显著存在,地级市政府与区县级政府也不例外,表现出了类似的行为逻辑。但区县一级政府的回应质量的层级差异在议题领域展现了一定的区别。具体而言,虽然在各个议题领域中,来自省级政府与地市级政府的诉求均有更高的回应质量,纵向权力关系在回应性上影响显著。但是在城市建设类诉求上,省级政府与地市级政府之间展现出了显著的层级差异,即地级市政府的城市建设类诉求有更高的回应质量;而在经济发展类诉求与社会保障类诉求中,即使来自地级市政府的诉求相较于来自省级政府的在回应质量上仍然更高一点,但这一差异并不显著。因此在一定意义上,地级市政府较省级政府明显的层级影响力在城市建设类议题中更为鲜明。但仍可以认为,假设1与假设2在各个议题领域也得到了验证。

表8 不同议题领域中纵向权力关系与回应质量

表7 纵向权力关系与回应文本长度

(三)异质性分析

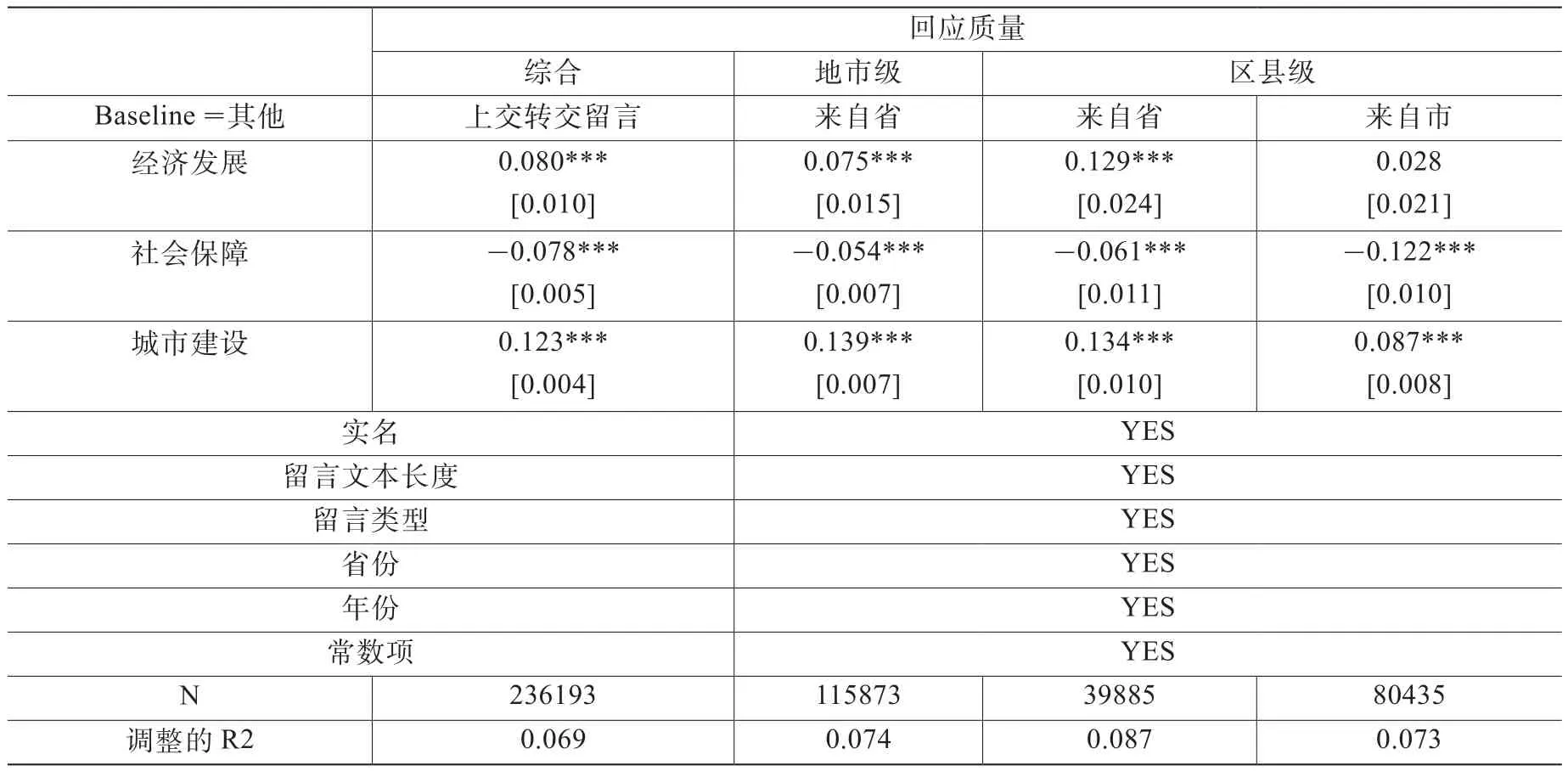

介于地方政府在不同的诉求领域存在回应性上的差异,为进一步比较纵向权力关系在不同诉求领域上的差异,本文在此以上级政府转交的诉求作为分析范围,探究在存在纵向权力关系的诉求中,地方政府在回应不同诉求议题时的差异性。那么根据表9可以发现,从议题领域看,上级转交的留言中,经济发展类议题与城市建设类议题中回应质量显著更高,在社会保障类诉求与其他类诉求相比回应质量稍低。换言之,相较于其他类议题,纵向权力关系的影响在经济发展类议题与城市建设类议题上更为明显,而在社会保障类议题领域中的效应更低。这样一种效应在“省—市”“省—县”以及“市—县”三条路径中均存在。

表9 纵向权力关系与议题领域

综上所述,地方政府在回应更高层级转交的诉求时所需回应时间更长,回应文本更长,回应质量更优。这一结果同样适用于地级市与区县级单位,相较于直接向本级领导留言的诉求,地市级单位在回应省级来源的诉求、区县级单位在回应省级、地市级来源的诉求时所需回应时长相较更长,回应质量更高。不仅如此,纵向权力关系在区县级显示出了层级差异,即相较于回应来自省的诉求,区县级政府在回应来自地市级的诉求时回应质量更高。本文还在不同的议题领域进行了延伸分析,纵向权力关系的效应在各个领域依旧成立,但在不同领域存在一定的差异性,总体上讲,纵向权力关系在经济发展领域与城市建设领域的影响力相对更大,而在社会保障类议题领域影响力相对较小。

五、纵向权力关系影响政府回应性的机制分析

实证研究已经充分说明,纵向权力关系系统性地影响着政府回应性,尤其是下级政府对上级政府转交的诉求均具有更高的回应质量,但通常耗费更长的回应时间。那么,为什么纵向权力关系可以影响政府的回应质量呢?本文采集了地方政府的回应性政策文件,并对各地回应性部门及其负责人开展了大量深度访谈,进而对全国各地政府回应部门负责人开展系统性问卷调查,以对“纵向回应效应”的内在机制进行提炼和解释。

第一,作为基础的权威。权力是政府组织关系的基础,正式制度规定了不同层级间地方政府的权威关系。①周雪光:《从“官吏分途”到“层级分流”:帝国逻辑下的中国官僚人事制度》,《社会》2016年第1期。在我国,下级政府权力由上级授予,上级政府具有更高的权威,而在具体的政治实践中,上级政府具有财政资源、人事权力与制度资源上的优势。②陈家建、边慧敏、邓湘树:《科层结构与政策执行》,《社会学研究》2013年第6期。上级政府依据一定的标准对下级绩效进行考核,并在很大程度上决定下级政府的任命,且上级在财政等资源的分配上握有主动权,这意味着下级政府需要对上级政策指令等保持一定的关注度。在制度安排上,下级政府应当因地制宜执行上级政策,且接受上级政府的垂直监督。③周黎安:《转型中的地方政府:官员激励与治理》,上海:格致出版社2008年,第101页。介于上下级政府存在权威权力上的不均等,在政府回应性上,上级政府转交的留言则在某种程度上存在回应上的优先级。

第二,作为信息流的回访。一般意义上,虽下级政府接受上级政府的垂直监督,但在政治实践中,介于信息不对称与政策执行自主性等的存在,上级政府对下级政府的监察能力存在一定的局限性,④周黎安:《行政发包制》,《社会》2014年第6期。因此在政策执行方面,下级政府存在“共谋”“上有政策、下有对策”等应对上级政府考核检查的现象,①艾云:《上下级政府间“考核检查”与“应对”过程的组织学分析以A县“计划生育”年终考核为例》,《社会》2011年第3期。即与上级政府存在一定的博弈。但在政府回应性上存在不同,通过对诉求者的回访,可以以诉求者的反馈为依据来判断回应单位行为,从而将社会公众纳入到监督过程中。上级政府可以通过与诉求公众的直接联系获取相应信息,进而形成上级政府—下级政府—社会公众的闭环。根据各地出台的留言办理文件与经验材料总结,大多数政府单位形成了回访、抽查、回头看等类似机制。一方面,通过回访,可以缩小与下级政府在信息上的差距,成为下级高效回应诉求的推力;另一方面,上级在考核过程中,若得到回应质量不高的反馈,即存在回应性问题时,则大概率会要求下级政府进一步回应处理,从而提高其回应质量。

第三,作为指挥棒的考核。某种意义上讲,考核是上级政府了解下级政府政策执行与工作情况的一种方式。②陶郁、刘明兴、侯麟科:《地方治理实践:结构与效能》,北京:社会科学文献出版社2020年,第37页。上级政府设立考核目标,而目标在向下传递的过程中可能“层层加码”,甚至存在以“一票否决”的考核方式向下级施压。③荣敬本:《从压力型体制向民主合作体制的转变:县乡两级政治体制改革》,北京:中央编译出版社1998年,第28页。基于此,行政压力自上而下层层传递,而在这一过程中,考核指标成为地方政府行为选择的指挥棒,引导着地方政府对考核指标内的事项设置更高级别的优先度。政府回应公众诉求虽不在“一票否决”的范畴内,但依据各地政府对自身回应性建设的经验材料总结,超过一半的地区将政府回应性纳入绩效考核,进而促使地方政府提升回应效率、回应质量与回应水平。

第四,作为诱因的激励。考核虽然在一定程度上展现了上级政府对下级政府行为导向的期望和要求,但要将此期望与要求转化为下级政府的目标选择与行为实践,则需进一步建立激励机制,依据考核结果对相关人员进行制度性的奖惩是考核可以发挥作用的关键。④陶郁、刘明兴、侯麟科:《地方治理实践:结构与效能》,第83页。整体而言,激励方式包含经济物质激励、政治升迁激励、政策优惠激励与精神鼓舞激励等。在新世纪后,加强了行政问责,综合了激励与惩罚。⑤渠敬东、周飞舟、应星:《从总体支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析》,《中国社会科学》2009年第6期。综合而言,对于回应效率高、回应质量优的部门与人员进行物质奖励与评优考量,对于回应质量低的进行通报批评等规则的存在,为地方政府提升回应水平提供了制度性的诱因。

图4 纵向权力关系的机制图示

为了验证上述机制,我们于2021年9—10月对全国各地政府回应机构或其负责人开展了问卷调查,共收集到来自25个省市区的177份有效问卷。调查结果显示,有146个受访单位建立了诉求回应责任人制度、88个建立了专属办公室或领导小组、分别有131与135个受访单位建立了本级单位考核或上级单位考核制度,绝大多数地方均有上级督查回访制度,各地督查频率从每周一次到每年一次不等。为了进一步考察上述各项机制对纵向回应的影响效应,我们以各地政府的回应满意度为因变量开展回归分析。分析结果显示,上级抽查频率低的地区政府回应满意度自评显著更低,而责任人制度、有专属办公室或领导小组、存在上级考核与本单位考核等系数均为正数,即上述因素对政府回应满意度呈积极正面影响。尽管本文采集的地方政府样本量较小且本质上为方便样本,因此部分机制的回归系数统计不显著,但总体上仍可以表明,领导权威、考核激励以及上级抽查回访等制度对于提升政府回应性发挥着关键驱动作用。

结论与讨论

政府回应性是全过程人民民主的要素之一,其意味着人民所表达的利益要求可以得到政府回应。因此,加强政府回应性建设不仅是走好群众路线、实现良好政民互动的必然要求,也是党和政府进行社会治理、构建共建共治共享的社会治理格局的内在选择。而当今网络时代信息便捷高效传播这一特性为政府回应性建设带来了新的机遇与挑战,也为学术界研究提供了新的空间。但现有的研究多从社会中心的视角入手,对集体行动压力、经济发展水平、信息技术水平等对政府之外的因素如何影响政府回应性进行了充分的探讨与研究,但政府内部制度运行逻辑如何影响政府回应性还存在研究空间。本研究恰恰基于此,提出了政府中心论的解释,从不同层级地方政府之间的纵向权力关系入手探讨其怎样以及如何影响政府回应性。研究表明,纵向权力关系是影响地方政府回应性的重要因素,以纵向权力关系为基础的上级政府的转派压力带来了下级政府更高质量回应公众诉求的动力。

当政府回应过程涉及纵向权力关系时,地方政府在回应上级转交的诉求时有更高的回应质量,可以说“纵向权力效应”在地市级与区县级政府作为“输出端”时普遍存在。一方面,“纵向权力效应”在区县级政府显示出了层级差异,即相较于回应区县本级诉求,来自省级与地市级向下转办的诉求具有更高回应质量,但区县级政府对地市级转办诉求的回应质量又显著高于省级转办诉求的回应质量。另一方面,纵向权力关系对政府回应性的影响虽然在经济发展、社会保障、城市建设以及其他等诉求议题领域中均显著存在,但其影响力对于经济发展与城市建设类议题显著更高,对于社会保障类诉求的影响相对较小。如何理解纵向权力关系驱动政府回应性的作用机制呢?结合来自地方政府的小数据分析发现,不同层级间的权威差异构成上级权力作用的基础,回访制度的存在将社会公众纳入监督评价的闭环,在一定程度上更新了上级政府的信息渠道,作为指挥棒的回访以及与之相匹配作为诱因的激励引导了下级政府的策略性行为选择,促使了地方政府回应性的提升。

总之,本文分析了政府层级间纵向权力关系对政府回应性的系统性影响,并通过一系列实证分析进行理论验证,进而从科层制纵向权力运行的特征分析了“纵向权力效应”的作用机制,为政府回应性的国家中心论解释提供了理论解释,即阐述了国家内部权力运行对政府回应性的系统性影响,有助于拓展政府回应性的理论创新。然而,考核、激励与回访等机制在驱动政府提升回应性的同时也带来了若干新生政民互动趋势,譬如公众诉求量的飙升与基层回应能力不足的矛盾;从海量诉求中识别真实社情民意的困境;条块体系下政府回应的属地责任与业务责任协调问题以及如何合理有效考核等实践难题。破解上述实践难题不仅需要推进国家内部权力运行体系的优化,还需要切实加强政府回应性的关键“输出端”——地方政府的回应能力的建设。