政策工具视角下我国基础教育集团化办学政策研究

2022-01-25曹连喆赵思齐

曹连喆 赵思齐

(1.首都师范大学教育学院,北京 100037;2.建昌县高级中学,辽宁 葫芦岛 125300)

一、问题的提出

基础教育集团化办学最初源于职业教育的集团化,现已成为政府整合教学资源、提升学校办学质量和推进区域教育优质均衡发展的重要举措。2012年国务院出台了《关于深入推进义务教育均衡发展的意见》,在意见中首次提到“集团化办学”。在之后的政策文件中从解决大班额、科学划片、校长教师交流等视角多次提出集团化办学。2020年9月,教育部等八部门出台了《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》,在意见中再次强调积极推进集团化办学、推动优秀教师交流、带动薄弱学校提高管理水平。其核心目的是为了促进优质教育资源均等化,缓解择校热、学区房以及大班额带来的非良性教育问题。

随着社会对优质教育资源的迫切追求,集团化办学越来越受到研究者的关注。目前,对于基础教育集团化的研究大体上可以分为两类:第一类是理论层面,对集团化办学的概念界定、模式分类、治理结构以及现存的矛盾与破解策略等方面展开研究。第二类是实践层面,通过实证研究探究集团化办学的成效及其对师资均衡、学生发展等方面的影响;通过个案研究剖析集团化的办学模式和办学经验。基础教育集团化办学的相关研究已经较为丰富,不过由于国家并未出台专门性集团化办学政策以及现在仅有三个省市出台了省级层面的专门性政策文件,使得目前的集团化办学一直是在不断的探索中前进,也导致现在缺乏对集团化办学政策相关内容的研究。政策是实践的风向标,虽然教育政策并不是万能的,但是关注和认识教育政策是提高政策有效性所必需的[1]。对政策内容进行文本分析是认识政策最为普遍的方式之一。因此,本研究从政策工具的视角,通过建构政策分析的二维框架,采用内容分析法对全国范围内现有基础教育集团化办学的专门性政策文本进行梳理和编码,在此基础上对具体的政策内容进行量化分析,统计政策工具的使用情况,探讨目前政策中存在的问题,提出优化政策的建议,以期为其他省份出台相关政策文件提供有益借鉴。

二、数据来源与分析框架

1.政策文本的选择

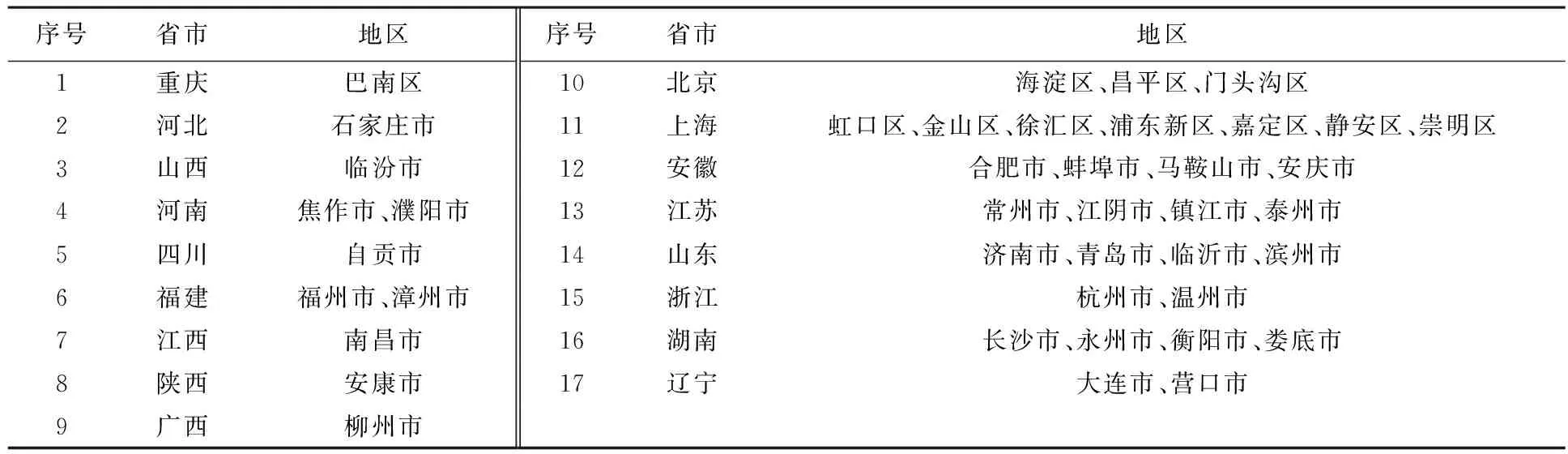

通过教育部官网、各省市教育厅、教委以及各地市级教育局等网站,输入关键词“集团化办学”“教育集团化”“集团化办学政策”进行检索,通过手动筛选过滤掉职业教育集团化办学政策内容,排除以“工作报告”“政策解读”以及“讲话”等形式的政策文件,共检索到公开政策文件57份,其中专门性政策文本50份。按照政策出台的主体不同,将政策文本类型分为国家级、省市级和地市级。其中,在国家层面上,共检索出7份相关政策文件,但并非专门性政策文本,只是在一些重大的教育政策中用简短的语言一带而过,如在2012年的《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》中首次提到集团化办学,具体表述为“扩大优质教育资源覆盖面。发挥优质学校的辐射带动作用,鼓励建立学校联盟,探索集团化办学,提倡对口帮扶,实施学区化管理,整体提升学校办学水平”[2]。省级层面共3份集团化办学专门性文本,分别为2015年《上海市教育委员会关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》、2018年北京市《关于推进中小学集团化办学的指导意见》、2020年广东省出台《关于推进中小学幼儿园集团化办学的指导意见》。关于地市级的专门性政策文本较多,共涉及21个省份的47份文本。通过对这47份文本进行逐一查阅,发现贵州铜仁市、青海西宁市、银川西宁市以及河南省许昌市的政策文本不具有完整性、规范性等特征。因此,本研究最终选择17个省份的43份地市区的政策文本,其中杭州市较为特殊,共出台3份政策文本,本研究将其全部作为政策分析的对象。所涉及的地区如表1所示。

表1 出台集团化办学政策的地区

2.基于政策工具的二维分析框架

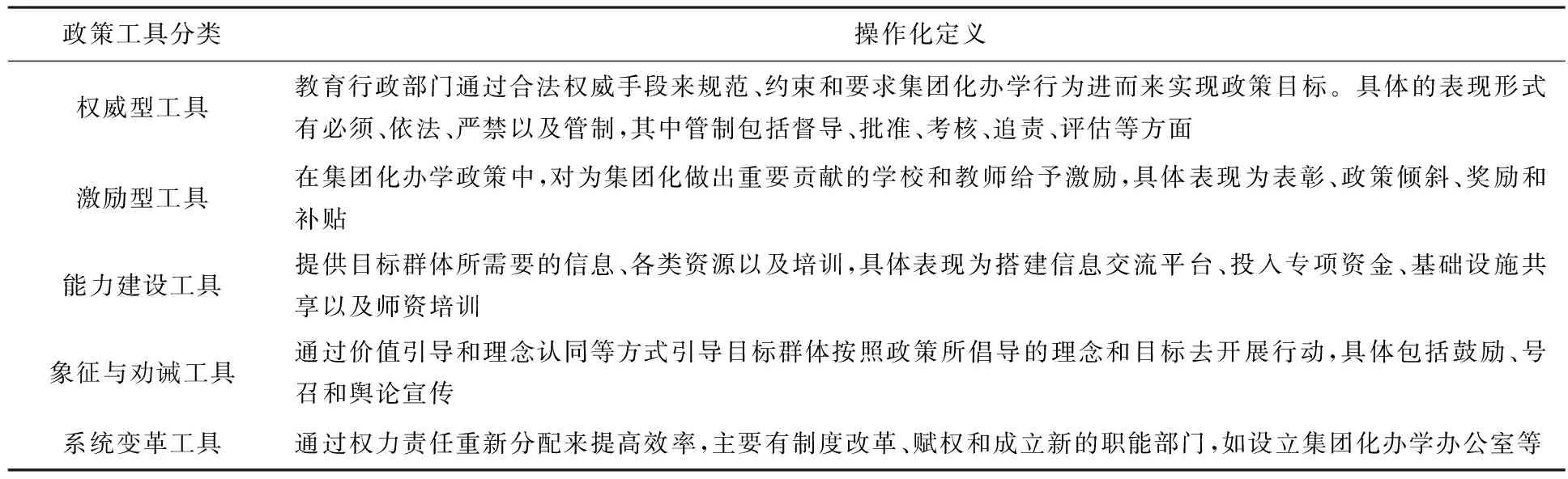

(1)横向维度:教育政策工具的主要类型。政策工具是实现特定政策目标的一系列机制、手段、方法与技术,它是政策目标与政策结果之间的纽带和桥梁[3]。因而,政策工具是政策研究中的关键。政策工具理论认为政策是一系列基本工具组合而来的,这种组合可以反映决策的规律。关于政策工具的分类方法,学术界有很多理论框架,本研究根据不同分类在政策研究中应用的广泛程度和集团化办学政策的特征,借鉴麦克唐纳尔和艾莫尔的理论框架将政策工具分为权威型工具、激励型工具、能力建设工具、象征与劝诫工具和系统变革工具[4]。

权威型工具是规范性的规则,是政府运用政治权威对政策目标对象的行为进行强制性规定,具体表现形式有规定、许可、禁止等[5]。激励型工具通过正反两方面的激励对目标群体的行为施加影响,给予个人和机构切实的回报来诱导与鼓励其遵从于实施政策的工具,它假定个体追求效用最大化,如果得到一定的回报(包括正向或负向的回报),个体会积极地采取与政策相关的行动[6]。能力建设工具以主动发展、提高目标群体的能力为基础,着眼于可持续发展原则。为个体与机构提供必要的信息、培训、教育和资源来帮助其获得采取决策行为的能力[6]。象征与劝诫工具通过信息的传递来鼓励、呼吁某种信念或价值,更加注重价值观的导向作用。政府通过文本的形式和其他各种宣传途径来向公众传递一种价值观念。理想的结果在于公众通过接受和认同政策所倡导的价值观念,从而表现出与政策传递价值相一致的行为[7]。系统变革工具是改变权力和资源分配的手段,系统变革工具是将政府权威向个人与机构进行转移,以提高效率或改变政治权力的分配,主要通过组织的建立、已有组织的裁撤或合并、职能的重新界定等方式[6]。在各政策工具定义的基础上,结合政策文本内容,将其定义进行细化(详见表2)。

表2 政策文本分析单元编码

(2)纵向维度:集团化办学政策内容要素。要对集团化办学政策文本进行分析,仅仅考虑到政策所应用到的政策工具是不全面的,还需要进一步考虑到对于不同的政策内容所使用到的政策工具类型及其作用。因而,需要引入集团化办学政策的内容维度,构建二维分析框架,全面系统地剖析基础教育集团化办学政策的文本内容。本研究根据政策的内容将此维度解构为思想引领、基本原则、组织管理、资源共享以及保障措施五部分内容。思想引领指对于集团化办学工作而言有一个总体的指导思想、具体的目标要求。基本原则是政策在实施过程中所遵循的基本规范;组织管理主要包括集团化模式的分类以及相应的管理方案,属于宏观层面的管理内容;而资源共享则更加微观,聚焦于课程、师资以及学校的基本设施等;保障措施主要包括在落实集团化办学政策的多维度保障。本研究构建的二维分析框架如图1所示。

图1 基础教育集团化办学政策二维分析框架

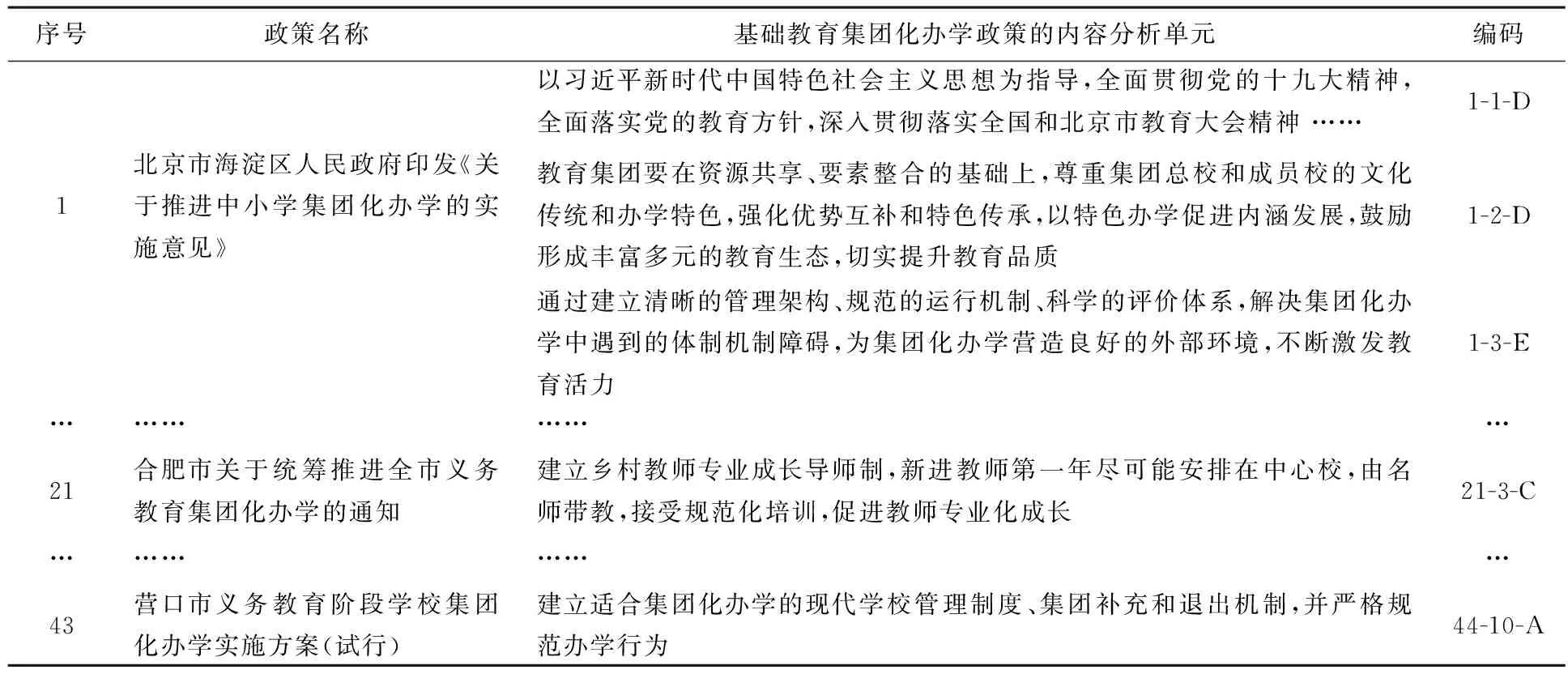

3.集团化办学政策文本编码

基于集团化办学政策的二维分析框架,本研究将集团化办学政策的43份文本逐条进行分析,将文本中涉及政策工具的语句进行拆分编码,形成内容编码表,如表3所示。编码主要根据政策文本编号、要点排序以及政策工具类型。其中A、B、C、D、E分别代表权威型工具、激励型工具、能力建设工具、象征与劝诫工具与系统变革工具。例如,“21-3-C”表示编号为第21份政策文件中的第三个要点,使用的是能力建设工具。

表3 基础教育集团化办学政策内容分析编码表(部分)

三、基础教育集团化办学政策工具量化分析

1.政策文本横向维度分析

本研究将43份政策文本进行编码统计,共计编码563个,分别将其归入到不同的政策类别中,得到“集团化办学”政策工具的比例分布图(见图2)。其中,系统变革工具使用数量总数最少,仅为75个,占比13%;能力建设工具使用总数最多,为172个,占比31%。整体而言,在集团化办学政策文本中,政策工具的使用并无明显的倾向性。具体而言,相对其他政策工具,能力建设工具使用比例接近1/3,系统变革工具使用不到总数的1/7。

图2 政策工具使用比例

图3 政策内容要素政策工具使用比例

2.政策文本纵向维度分析

在进行横向维度分析后,进一步对政策文本的纵向维度进行分析。从图3中可以看出,集团化办学政策工具涵盖了思想引领、基本原则、组织管理、资源共享和保障措施等内容。在要素分布范围上较为合理,但在具体要素上存在较大的差异。

“组织管理”要素中政策工具的使用总数为192个,占比34%。“保障措施”要素中使用的政策工具数量最多,为232个,占比41%。集团化办学是一种新型的组织管理方式,打破了传统组织间的界限,需要重新构建管理模式。另外,一种新兴管理模式的出现,必然带来较多的矛盾冲突,需要着重强调其保障措施。因此,在组织管理和保障措施中分布较多的政策工具。相比之下,在“思想引领”以及“基本原则”要素上使用政策工具的数量较少,使用比例分别为3%和8%。“资源共享”要素中使用政策工具的数量为76个,占比14%。整体而言,政策内容要素中政策工具的使用比例存在明显的差异性,保障措施和组织管理要素中政策工具使用比例突出。

3.政策文本中横纵维度交叉分析

在政策工具的维度基础上引入政策内容要素的维度,从图4中可以看到权威型、激励型、能力建设工具、象征与劝诫工具以及系统变革工具这五种政策工具在政策文本中使用频次有所差异。在思想引领要素中,象征与劝诫工具使用频次最高,为42次;在基本原则要素中,各政策工具使用频次均相对较少。在组织管理要素中,能力建设工具使用频次最多,为48次。权威型和系统变革工具使用频次一样,为41次。激励型工具使用频次最少,为24次。在资源共享要素中,能力建设工具的使用频次较为突出,为54次,远超过其余四种工具的使用频次,其中象征与劝诫工具的使用频次为0次。在保障措施要素中,能力建设的使用频次依旧较高为64次,激励型工具次之,使用频次为57次。整体而言,在保障措施要求中,政策工具的使用频次总数最高;权威型工具在不同的内容要素中均有体现,在保障措施以及组织管理要素中使用的频次远超其他要素;能力建设工具使用的总频次最高。

图4 基础教育集团化办学政策工具与政策内容归类统计

四、研究结论与改进建议

1.研究结论

(1)政策出台的数量较少且层次不高。从目前的政策文本选择来看,并未出现国家层面关于基础教育领域内集团化办学的专门性政策文本,只是在一些比较重大的政策文件中提及集团化办学形式。例如,在文件中的表述有“鼓励探索集团化办学……”“积极探索集团化办学……”“根据各地的经验和做法,校长教师交流轮岗可采用集团化办学等方式”“要结合实际,采取集团化办学等方式……”整体而言,国家政策中只是提倡其办学形式,并无可操作性的指导意见。截止到2021年2月,省级层面的专门性政策文件只有3份。地市级出台的政策文本数量与国家级和省级层面文件相比而言,数量较多,已有47份,但与全国地级市的总数相比,还是相差甚多。从出台的地区来看,东部沿海地区出台较多,集中在上海、福建、浙江、江苏等地。西部地区以及东北地区的黑龙江、吉林、内蒙古等省市自治区尚未出台。

(2)政策工具使用比例结构存在差异性。在我国基础教育集团化办学政策中,政策工具的使用并未出现极端化状况,均衡性相对较好,但存在着结构差异性。主要表现为:第一,能力建设工具使用比例较高。教育行政部门通过基础研究、组织培训和提供资源等方式助推目标群体提升专业技能,促使其行为与政策目标所倡导的决策和行为一致,这在政策文件中体现得较为明显,在一定程度上体现了政策制定者更加关注于能力培养。第二,象征与劝诫工具使用比例次之。象征与劝诫工具的使用不能解决根本性问题。它是通过“温柔型”方式改变目标全体的价值观念,所以不能占据主导地位,但也不能缺失。该工具在政策中的使用比例与现实情况相符。第三,权威型工具和激励型工具使用较少。权威型工具具有强制性等特征,但在政策文本中使用明显不足,发挥的作用有限。集团化办学作为一种新型的组织方式,各校间原有的组织边界被打破,更加强化了校际间的资源共享,在其中涉及各方利益间的博弈,若是单独依靠校际间的自主合作与共享则容易陷入合作困境,因此,需要行政命令作为补充。激励型工具是提高政策目标群体执行政策积极性的有效工具,若激励型工具使用较少,会导致激励制度的建设跟不上行为,容易引起目标群体动力不足等问题。第四,系统变革工具使用不足。由于深受当下教育体制和管理模式的影响,系统变革工具使用比例以及发挥的作用较小,改革还需循序渐进。

(3)政策工具和内容的适切性不足。整体而言,部分政策内容中政策工具使用具有一定的适切性。首先,在思想引领要素中主要以象征和劝诫工具为主,从价值观的层面对政策目标群体加以引领,通过该方式让其与政策价值保持一致。其次,基本原则是政策执行者在制定政策中需要遵从的基本规范,在表述上较为概括,在该要素中各类政策工具的使用频次较少。最后,在组织管理要素中,涉及更多的是组织重构以及权力重组问题,集团化办学形式突破了原有的组织边界,原组织中的关系和管理职能有所改变,因此,系统变革工具发挥着重要作用。但在政策工具的适切性问题上,仍存在一定不足。第一,在资源共享要素中,各政策工具的使用频次有较大差异,能力建设工具使用频次相对较多,而激励型工具和权威型工具使用频次相对较少。资源是集团化办学的核心,主要包括课程资源、教师资源和基础设施等。优质资源能否有效共享,与行政手段和激励机制相关。因此,需要加强激励型工具和权威型工具的使用。第二,在保障措施要素中,能力建设工具频次最高,激励型工具次之。保障措施是政策文本中的压轴环节,涵盖组织建设与管理、资源管理等内容。在该内容要素中,权威型工具和系统变革工具的使用频次并未凸显,但这两种工具应该在此要素中发挥重要作用,因为政策实施的保障更多的是依赖教育行政部门的行政力量,如进行督导与评价,若在此环节政策工具的使用力度不够,势必会影响政策的实施效果。

2.改进建议

第一,尽快出台国家级政策,不断完善地方政策 。教育政策制定过程主要有自上而下和自下而上两种模式。通常而言,政策一般由国家统一制定,地方在原政策的基础上结合地方特色将其进行细化,最后形成具体的实施方案。但也存在着一些由地方开始探索,最后引起国家重视,从而上升到国家层面的政策。2006年,杭州市首次出台基础教育集团化办学政策。在之后的14年里,各地开始结合自身特点相继出台集团化办学政策。目前,集团化办学模式取得了显著效果,教育资源均衡化水平得到了明显提升,择校现象有所缓解,在一定程度上促进了教育均衡和教育公平[8]。集团化办学形式是解决当下教育不均衡问题的有效途径之一,但目前为止,该政策暂时还未上升为国家层面的重要决策。基于此,国家层面要尽快出台相应的政策文件,加快集团化办学模式的推进速度,给予地方行政部门更多的宏观指导。国家层面出台相应政策更有利于地方政策的有效推进及解决政策执行不力带来的诸多问题。

第二,优化政策工具的组合,加强政策工具使用的有效性。每种政策工具都有自身独特的作用机制和局限性,不同政策工具间的组合会增加其互动效应,如互补与包容、延展与倍增等[9]。集团化办学政策在不同的情景中会呈现出一定的复杂性,任何一种政策工具都不能独自应对集团化办学带来的挑战。从目前的集团化办学政策工具使用比例来看,能力建设工具和象征与劝诫工具的使用较多,激励型工具和权威性工具使用次之,系统变革工具所占比例最少。因此,需要进一步优化工具结构,发挥其最大的使用效能。具体而言,适当减少能力建设工具和象征与劝诫工具的使用。能力建设工具是解决政策根本问题的手段,但是具有持效性,在短时间难以发挥其作用。象征与劝诫工具的使用主要是通过鼓励以及呼吁等方式使目标群体执行政策。但现阶段基础教育集团化办学政策的实施较不成熟,涉及的各方利益较多,还不能达到理想效果。因此,在政策中需要增加权威性工具的使用,以此加快政策执行的速度。权威型工具具有强制性、成本较低等特性。同样,激励型工具也要适当增加。激励型工具的使用是政策有效实施的重要保障,作为理性人的政策目标群体,在利益面前会表现出更多的积极性。在系统变革工具中,体制改革和权力重组还需不断加强。

第三,合理使用政策工具,增强政策工具与政策内容的适切性。随着时代的发展和社会的变迁,政策领域会出现新的问题与新的需求,这就需要提升政策工具的适切性,即不断拓宽政策工具的服务目标和适用领域,以满足更多群体和对象的政策需求[10]。目前而言,在资源共享要素和保障措施要素中,需要增加权威性工具的使用比例,提高适切性。以教师交流为例,大多数的省份政策文件中一般使用倡导、鼓励等象征与劝诫工具。虽然从原则上看是对教师基本权力的保证,但是从效果来看确实有些欠缺,建议教育行政部门在教师交流问题上给予一定的硬性指标,并做好对教师交流效果的评价工作。作为理性人,学校管理者认为学校集团化会给学校发展带来一些不确定的挑战,例如名校管理者会担心资源稀释问题,名校教师交流需要突破空间和心理上的边界,花费较高的时间成本。但在所有的教育改革与创新中均会涉及群体间的利益博弈,部分群体势必会有所付出。所以,在改革创新中需要增加激励机制,给予其物质和精神上的保障。另外,目前组织保障要素中更多的是强调对于集团化办学结果的评价和监督,应该适当增加过程性监督及考核。最后,需要进一步通过系统变革工具建立健全相关机制,推进集团化办学的有效实施。