1960—2020年内蒙古荒漠草原连续无降水日变化特征分析

2022-01-24宝乐尔其木格

宝乐尔其木格

(内蒙古农业大学林学院,内蒙古 呼和浩特 010019)

草地是最重要的陆地生态系统,处于草原与荒漠两大陆地生态系统之间过渡区的荒漠草原为草原向荒漠过渡的旱生性草原生态系统,也是生态环境脆弱带[1-2]。内蒙古荒漠草原分布在内蒙古高原中部偏西干旱半干旱地区,主体位于阴山山脉以北的层状高平原上,东起苏尼特,西至乌拉特地区,西北与蒙古国南部的荒漠草原连接成一体,西南经黄河阻隔与鄂尔多斯高原中部、西部的暖温性荒漠草原连接,年降水量平均为150~250 mm,多集中于夏季,春季多干旱,年平均温度2~5 ℃,7 月均温19~20 ℃,≥10 ℃积温2200~2500 ℃,是草原区向荒漠区逐步过渡的地带性植被类型,也因该区处于季风边缘带,使其生态系统对气候变化异常敏感[1,3-4]。

内蒙古荒漠草原地处干旱半干旱地区,水分是该地区植被生长的关键限制因子,而大气降水是其最主要的水源。在气候变暖背景下全球降水格局发生了明显变化,主要表现在年、季节降水分配以及极端降水事件(单次降水、降水脉动)等方面[5-8]。降水量的亏缺会引发干旱,研究者根据不同领域定义了众多干旱指数来分析干旱特征及成因[9],如标准化降水指数,帕默尔干旱指数等,并得到了广泛应用[10-11]。

极端气候的影响会使生态环境恶化[12],极端干旱对生态系统的植物生理生态过程、生物多样性等方面具有重要影响[13],研究者提出了不同的极端干旱指数[14-17],其中连续无降水日(Dry spell[18-19])被广泛应用于干旱分析,研究者基于该指数就不同区域无降水日数[20]和连续无降水日数[21-26]及最长连续无降水日[27-28]进行了较多分析,有关环流条件[29]及其气候驱动因子[26],以及这些降水脉动对干旱半干旱生态系统[30]及火灾的影响[31]也做了相关分析。研究者基于平均连续无降水日数和最长连续无降水日数利用不同气候模式对未来干旱趋势进行了预估[19,22]。关于我国不同地区连续无降水日的分析较多,对其时空分布进行了较多研究[20-21,23-29],亦有结合连续降水日进行分析[26],ENSO 和南方涛动指数与我国连续无降水日密切相关[21,26],华南地区连续无降水日与降水量和无降水日密切相关而与温度的关系较弱[23]。

内蒙古地区连续无降水日主要集中在1~10 d的时段,但近一半的无降水日集中在30 d以上的较长连续无降水期,说明该地区因无降水日高度集中而存在较高的干旱风险[32]。内蒙古荒漠草原位于内蒙古中部偏西干旱半干旱区,年降水量仅为150~250 mm 且降水时间较集中,干旱是其主要降水特征。干旱对农业、生态的影响不仅体现在降水的多少,也体现在降水量的时间分配,在降水总量变化不明显的情况下也会出现由于降水时间分配而引起的干旱,因此,对于荒漠草原降水量不是唯一的描述干旱的物理量。两次降水期间的无降水日数对降水的分配,土壤水分的变化尤为重要,因此本文选用连续无降水日数作为干旱指数[33-34]进行分析,以期为研究气候变化对荒漠草原区降水分配格局的影响及水资源的管理提供理论依据。

1 数据与方法

1.1 数据来源

本文降水资料选用国家气象信息中心提供的1960—2020年内蒙古荒漠草原二连浩特、那仁宝力格、满都拉、苏尼特左旗、苏尼特右旗、朱日和、乌拉特中旗、白云鄂博、达茂旗9个气象站的逐日降水资料(表1)。微量降水和纯雾、露、霜记为无雨日。850 hPa 和500 hPa 高度场的月和多年平均高度、温度、相对湿度、风资料均为美国国家环境预报中心(National Centers for Environmental Prediction,NCEP)/美国国家大气研究中心(National Center for Atmospheric Research,NCAR)的分辨率为2.5°×2.5°的再分析资料。

表1 研究区站点位置信息Tab.1 Locations of the stations in the study area

1.2 研究方法

本文定义降水事件(Precipitation event,PE):1 d及以上连续出现降水的过程记为一次降水事件[35]。降水事件参数如下:降水事件次数(Number of precipitation event,NPE);降水事件平均持续日数(Mean length of precipitation event,MPE);降水事件最大持续日数(Maximum length of precipitation event,MLPE)。与降水事件相对应,本文将1 d及以上无降水记录的连续日记为一次连续无降水事件(Dry spell,DS)。本文选用3 个连续无降水事件参数:连续无降水事件次数(Number of dry spell days,NDS),连续无降水事件平均持续日数,简称平均持续日数(Mean length of dry spell,MDS),连续无降水事件最大持续日数,简称最大持续日数(Maximum length of dry spell,MLDS)进行分析。将连续无降水事件和降水事件的首日确定为本次连续无降水事件和降水事件发生日期。

本文采用皮尔逊相关系数法和区域平均法分析降水动态,如图1所示,所有站点总降水量之间的相关系数均为正值且均通过95%的显著性检验,研究区站点之间降水相关性大,差异性小,因此本文区域平均取9个站点的算数平均值。

图1 1960—2020年研究区不同站点年降水量相关系数矩阵Fig.1 Correlation coefficient matrix of annual precipitation at different stations in the study area during 1960—2020

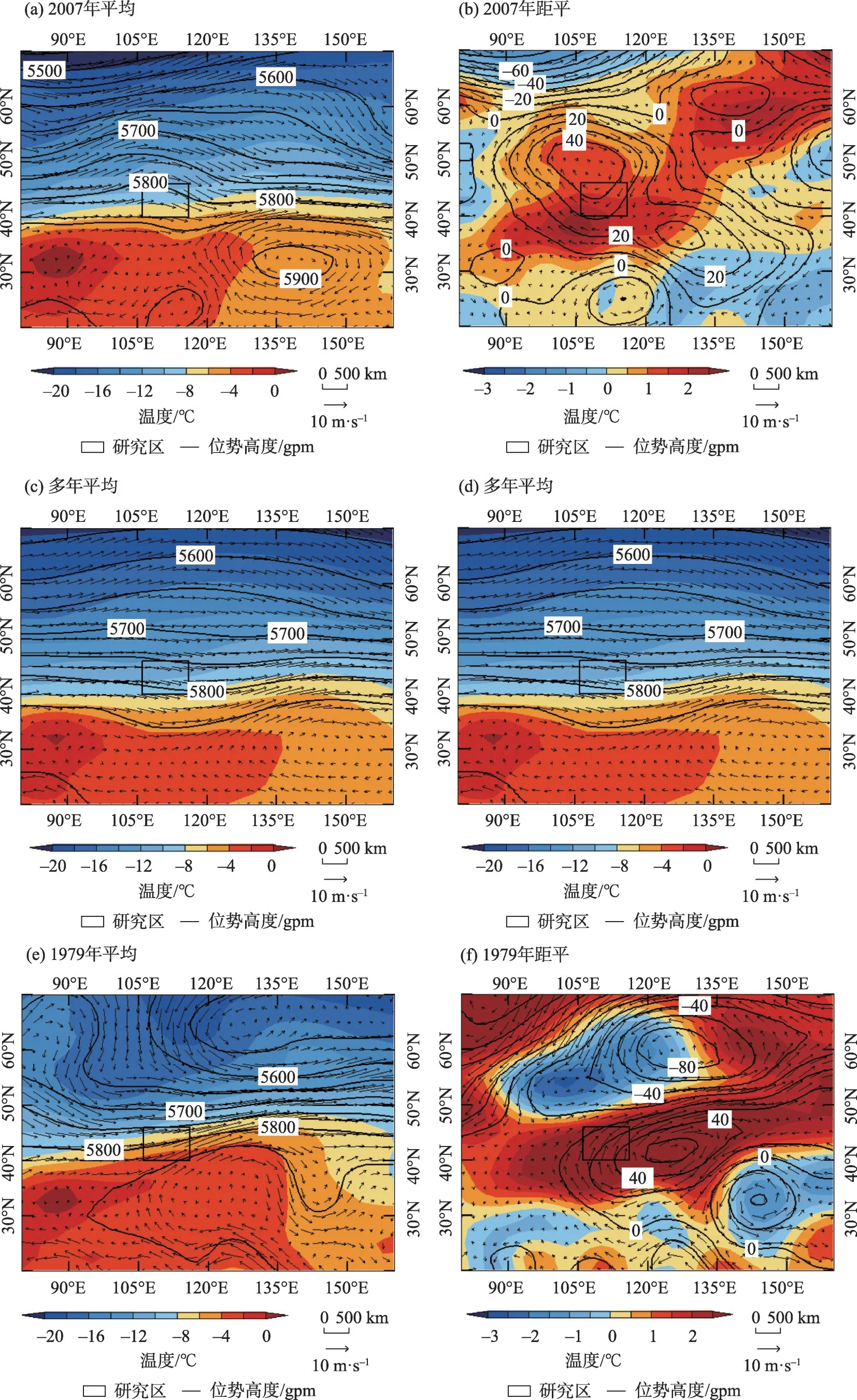

采用合成分析方法分析极端事件年份环流特征,本文选取1979年8月7—14日:近61 a持续时间最长连续降水事件(8 d),2007 年8 月9—31 日:近61 a 最长连续无降水日(23 d)2 个时段进行环流合成分析。降水的发生通常是由大气中的水汽遇到上升气流或抬升条件、冷却凝结降落地面形成的,因此,降水发生异常应包括2个方面的原因:一是水汽输送异常,二是上升动力条件异常。850 hPa是重要的水汽输送层,500 hPa是提供动力上升运动背景环流条件的关键层[36],因此本文选取这2 个气层分析其环流特征。

2 结果与分析

2.1 连续无降水事件季节分配特征

本文将连续无降水事件和降水事件首日出现的月份记为该事件发生的月份。由图2a看出,连续无降水事件次数年内分布呈单峰型,最大值出现在7月(平均6.1次),向两侧逐渐减小,10—12月,1—4月出现次数在2~3次左右,连续无降水事件主要集中在5—9月,也是植物生长季节,夏季多,春、秋、冬季少,集中在降水季。连续无降水事件平均持续日数年内分布与次数呈相反,7月最短(3.6 d),向两端平均持续日数逐渐增大,1 月出现最大值(18.2 d),因此,夏季虽然连续无降水事件次数多,但以短期连续无降水事件为主,而其他季节虽然连续无降水事件次数少,但是单次连续无降水事件持续时间较长,特别在秋季10月尤为显著。连续无降水事件最大持续日数的季节分配与平均持续日数基本一致,夏季最短,最大持续日数比平均持续日数平均大约5 d,年内最大持续日数峰值亦出现在10 月和1 月,分别为25.2 d 和25.0 d。连续无降水事件年内分配表明,降水集中的夏季,降水间隔短、短期连续无降水事件频率较高,降水少的季节,降水事件间隔期长,连续无降水事件次数少。

研究区位于内陆季风边缘区,降水主要受东亚夏季风环流影响,降水集中在夏季(图2b)。与连续无降水事件相比,无论是降水事件次数、降水事件最大持续日数还是降水事件平均持续日数在年内均呈单峰型分布,均在夏季达到峰值,向两侧逐渐减小。降水事件次数夏季最多,最大值在7月,可达6.1次,最少在冬季1月和2月(2.3次)。降水事件平均持续日数的分布也呈单峰型,最高值亦出现在7月(1.8 d),降水事件最大持续日数也呈类似分布,最大值出现在7 月(3.3 d),且最大持续日数与平均持续日数差在夏季最大(约2 d),而其他季节则小于1.0 d。

图2 1960—2020年连续无降水事件和连续降水事件次数、平均持续日数和最大持续日数的年内分布Fig.2 Annual distributions of NDS,MDS,MLDS,NPE,MPE,and MLPE during 1960—2020

降水事件在内蒙古荒漠草原年内分配为夏季出现连续无降水事件和降水事件最多,短期连续无降水事件和较长期降水事件是夏季降水格局的主要特征,长期连续无降水事件和短期降水事件是其他季节的主要降水格局。

2.2 连续无降水事件年际变化特征

由1960—2020 年研究区连续无降水日事件4个参数时间序列(图3)可知,年总无降水日数呈明显的年际变化(图3a),年均无降水日数为304.1 d·a-1,最多有342.2 d(2001 年),最少有270.6 d(1967 年),近61 a 年总无降水日数没有明显的变化趋势(图3a)。近61 a年均连续无降水事件次数为39.6次·a-1,最少为30.6 次(2007 年),最多为49.1 次(2003 年),20 世纪60 年代有较强的年际变化,2005—2020 年有明显的上升趋势(通过90%的显著性检验),而与之相反的是平均持续日数(图3c),在近16 a(2005—2020 年)呈显著下降趋势(通过95%的显著性检验),说明近16 a短期连续无降水事件显著增加,特别是单日无降水事件增加显著(图略)。年均连续无降水事件平均持续日数(图3c)为8.0 d·a-1,最小为6.0 d(1964年),最大为11.1 d(2007年),与连续无降水事件次数对应2005—2020 年平均持续日数有明显的下降趋势(通过95%的显著性检验)。近61 a年均无降水事件最大持续日数(图3d)为43.7 d·a-1,最小值为26.4 d(1991年),最大值为67.0 d(1965年),呈不显著的下降趋势。

图3 1960—2020年年总无降水日数、连续无降水事件次数(NDS)、平均持续日数(MDS)和最大持续日数(MLDS)时间序列Fig.3 Time series of annual total non-precipitation days,NDS,MDS,and MLDS during 1960—2020

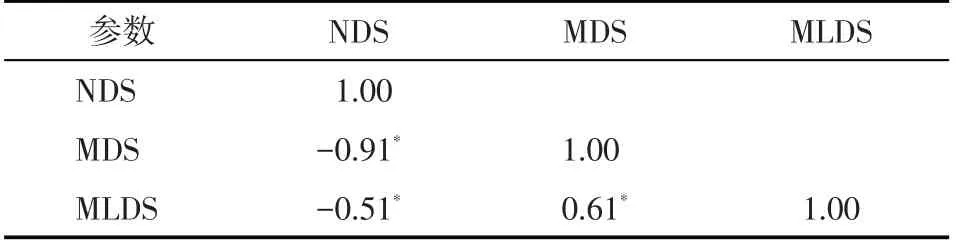

图4 给出了连续无降水事件次数,平均持续日数,最大持续日数在不同值域的分布密度。连续无降水事件次数和平均持续日数呈显著的负相关关系(相关系数为-0.91,通过99%的显著性检验)(图4a),平均持续日数越大则连续无降水事件出现的次数越小,从2个参数散点分布看,密度最大值在平均持续日数6~8 d和次数40次左右时,出现次数约100次以上,平均持续日数在8~10 d 和次数30~40 次出现的次数约在80~100 次左右。平均持续日数和最大持续日数的分布(图4b)可知,最大持续日数和平均持续日数呈正相关关系,相关系数为0.61(通过99%的显著性检验),最大持续日数为30~50 d 时平均持续日数在6.5~8 d 出现的次数最多,为80 次以上,最大持续日数为20~30 d 时平均持续日数在5~8 d 的密度最大,约为70~80 d。连续无降水事件次数在40 d左右时最大持续日数在35~45 d的次数最多,约60次以上(图4c)。年平均持续日数和最大持续日数均与连续无降水事件次数呈负相关关系(相关系数分别为-0.91 和-0.51,均通过99%的显著性检验)(表2)。

表2 连续无降水事件参数相关系数Tab.2 Correlation coefficient of different dry spell parameters

图4 连续无降水事件次数(NDS)、平均持续日数(MDS)和最大持续日数(MLDS)散点密度分布Fig.4 Scattered density distributions of NDS,MDS and MLDS

2.3 连续无降水日和连续降水日环流特征对比分析

本文选取1979 年8 月7—14 日:近61 a 持续时间最长的连续降水事件(8 d),2007年8月9—31日:近61 a 最长连续无降水日(23 d)2 个时段进行环流合成分析。

从500 hPa 平均场(图5a)看出,2007年8月9—31 日期间研究区上游中高纬度地区气流反气旋性弯曲增加,研究区风向由西风转为偏西北风,西太平洋副热带高压也有增强,但其位置变化不大,对研究区降水影响不明显。结合距平场,中高纬度地区为大范围的暖异常,研究区位于反气旋性异常南部(图5b)。而在1979 年,500 hPa 环流较2007 年有明显差异,1979 年8 月7—14 日平均经向环流明显加强(图5e),中低纬度的反气旋性环流明显增强,中高纬度研究区上游为较强的偏北偏西气流,南下的西风、北风与低纬度反气旋性环流西侧北上的偏南气流在研究区汇合,形成降水形成的有利环流条件。1979年距平场(图5f)与2007年差异显著,温度异常呈南北对称分布,30°~40°N 为暖异常,而在研究区以北的地区为较强的冷异常,温度异常增强了环流异常,使得中高纬度环流波动性增强,槽脊东移频繁,上升运动偏多,导致降水偏多。多年平均温度随纬度递减,除了低纬度地区,其他地区未出现明显的冷暖中心,环流基本呈纬向分布(图5c)。注:NDS、MDS、MLDS 分别为连续无降水事件次数、平均持续日数、最大持续日数;*表示通过99%的显著性检验。下同。

图5 500 hPa环流平均场和距平场Fig.5 Mean and anormal circulation fields at 500 hPa

由850 hPa环流场看出(图6),与500 hPa类似,2007年研究区及以北地区为较强的暖异常,1979年850 hPa 也与500 hPa 类似,中高纬度为南北对称的冷暖异常(温度场略),使得东西伯利亚地区出现强气旋性环流,与之对应的我国近海环流反气旋性环流加强西伸,研究区位于其西侧偏南气流中形成有利于水汽输送和降水形成的动力条件。由相对湿度分布看出,2007年研究区相对湿度出现较强的负异常(6b),相对湿度较常年偏低,而1979 年研究区相对湿度为正异常(图6f),相对湿度较常年增加明显,有利于降水。

图6 850 hPa环流平均场和距平场Fig.6 Mean and abnormal circulation fields at 850 hPa

3 讨论

本文以内蒙古荒漠草原区,亦是典型的生态脆弱区为研究区域,对连续无降水事件的发生次数、平均持续日数和最大持续日数特征进行了分析。前人就不同区域连续无降水日[20,23,29,33]及最长连续无降水日和有效降水[21,24,28,37]进行了研究,其中最长持续无降水日数作为干旱指数而受到广泛关注,而对连续无降水事件出现次数和平均持续日数的关注较欠缺。本文利用长序列的降水资料从连续无降水事件出现次数、平均持续日数和最大持续日数3个方面进行了统计分析,就年内分布来看,夏季该地区降水以短连续无降水事件和长连续降水事件为主要特征,而其他季节则相反。内蒙古荒漠草原连续无降水事件3个参数在近61 a有明显的年际变化,出现次数和平均持续日数在近16 a(2005—2020年)有显著的变化,平均持续日数在显著减小,其背后的机理问题值得深入研究。

4 结论

本文基于近61 a内蒙古荒漠草原气象站逐日降水观测资料分析了该地区连续无降水事件气候特征及气候变化特征,得出以下主要结论:

(1)内蒙古荒漠草原降水年内分配为夏季出现连续无降水事件和降水事件最多,短期连续无降水事件和较长期降水事件相间出现是夏季降水的主要格局,长期连续无降水事件和短期降水事件则是其他季节的主要降水格局。

(2)研究区年均无降水日数为304.1 d·a-1,年均连续无降水事件次数为39.6 次·a-1,年均连续无降水事件平均持续日数为8.0 d·a-1,年均连续无降水事件最大持续日数为43.7 d·a-1。近61 a 年总无降水日数变化不显著,但2005—2020年连续无降水事件次数显著增加而平均持续日数则显著下降,这段时间短期,特别是单日无降水事件次数显著增多。

(3)研究区连续无降水事件出现次数多集中在40 次·a-1左右,平均持续日数以6~8 d 为最多,最大持续日数以30~50 d 为最多;年平均持续日数和最大持续日数均与连续无降水事件次数呈显著负相关关系,而平均持续日数和最大持续日数呈显著的正相关。

(4)持续较长连续无降水事件期间对流层中高层有明显的温度、湿度和高度异常。较长连续无降水事件期间,500 hPa中高纬度出现大范围暖异常和反气旋性异常,而在850 hPa 西太平洋副热带高压西伸北进,相对湿度出现负异常,不利于形成降水。

对于干旱半干旱地区来说,水分是植被生长的主要限制因子,而降水作为该地区水分主要来源,其在时间上的分配格局对有限水分的利用至关重要,从本文研究结果看,内蒙古荒漠草原地区降水格局在近61 a有显著变化,这种变化对土壤湿度、农业以及生态系统带来什么样的影响是值得深入研究的问题。