宁夏夏季两次暴雨过程诊断分析

2022-01-23郝艳琼顾楠楠胡文东徐文嘉贾净翔吴尚毅

郝艳琼,顾楠楠,胡文东*,邵 建,杨 侃,徐文嘉,贾净翔,王 菲,吴尚毅

(1.成都信息工程大学 大气科学学院,四川 成都 610225;2.二连浩特市气象局,内蒙古 锡林郭勒 011100;3.银川市气象局,宁夏 银川 750002;4.宁夏气象台,宁夏 银川 750002;5.石嘴山市气象局,宁夏 石嘴山 753000)

贺兰山及石嘴山市一带位于宁夏西北部,与内蒙古自治区相邻,平均年降水量仅为160 mm左右,属于典型的大陆性干旱气候,自然生态脆弱,发生在这里的暴雨往往导致山洪、泥石流等自然灾害的暴发,但同时也是重要的水资源。暴雨是重大灾害性天气,受诸多条件制约,暴雨预报一直是预报业务中的难题,受到气象工作者长期持续的关注。纪晓玲等[1]对宁夏暴雨预报进行研究,结果表明,稳定的“东阻形势”和西南低空急流的维持是暴雨持续的主要原因。在干旱区强降水方面,姜彩莲等[2]对天山一次暴雨成因进行探究,发现K指数的增大、沙氏指数的减小、高低空强烈的风切变以及涡度平流的高低空配置加强了垂直上升运动的发展,使局地大气潜能和不稳定度增加,具备触发暴雨天气发生的条件。李红英等[3]对甘肃一次罕见大暴雨进行剖析,指出强降水中心发生在对流不稳定、斜压不稳定相结合的区域和对流有效位能(CAPE)强中心的下游。崔永跃等[4]分析陕西一次灾害性暴雨,结果表明,高低空的有利配置及相互作用,对暴雨过程的产生有着很大影响。胡文东等[5]对阵风锋触发强对流过程的雷达资料特征进行分析,结果表明,通过雷达资料可准确掌握阵风锋细致变化,是监测强对流触发与预警的关键手段。

本文在干旱区暴雨发生次数非常少的情况下,选取2018 年宁夏夏季两次时间间隔较近、降水情况相似的罕见强降水天气过程进行对比分析,探索暴雨天气的形成原因。发现两次强降水过程的相似性和差异性在物理量上反映显著,揭示了降水天气的发生、发展过程的演变特征,印证了两次暴雨过程中雷达强回波与暴雨强度和落区具有良好的对应关系。从而进一步加深对暴雨天气的认识,以提高预报能力,更好地保障人民的生命财产安全。

1 资料与方法

1.1 资料

本文采用常规气象观测资料、银川C 波段多普勒天气雷达资料、欧洲中期天气预报中心0.25°分辨率再分析资料。

1.2 方法

运用天气学诊断、雷达气象学、中小尺度天气学方法进行分析。从动力方面来看,位势倾向方程表现了天气变化趋势,用于形势预报。针对正压准地转大气表示为

式中:f 为地转参数;σ 为静力稳定度参数;p 为气压,hPa;φ 为位势高度,gpm;t 为时间,s;Vg为地转风向量,m/s;ζg为地转风涡度,s-1。表明正常情况下槽前脊后的正涡度平流使槽脊东移,槽附近的冷平流使槽脊发展。

ω 方程用于垂直运动的诊断,针对正压准地转大气表示为

说明涡度平流随气压的变化以及风场与位势高度场随气压变化的共同作用项的水平分布,影响上升运动。

在水汽方面,用水平的水汽通量F 表示水汽输送强度为

式中:g 为重力加速度,m/s2;V 为风速矢量,m/s;q 为比湿,g/kg。该量反映水汽的来源与去向。

水汽通量散度A 表示水汽在某处的汇合情况:

式中:A 为水汽通量散度,g/(cm2·hPa·s);u 为x 方向风速,m/s;v 为y 方向风速,m/s。水汽通量散度反映直接对降水产生贡献的水汽。

对流有效位能(CAPE)表征大气不稳定能量:

式中:PEL为平衡高度处气压,hPa;PLFC为自由对流高度处气压,hPa;Rd为气体常数;Tvp,Tve分别为气块和环境的虚温,℃。

对流抑制能量(CIN)为气块从地面上升至自由对流高度所需要的最少能量:

式中:P起始为气块抬升初始高度处气压,hPa。合适的CIN 值有利于强对流。

正涡度使气流做气旋式旋转,有利于降水,涡度方程为

式中:ζ 为涡度,s-1。涡度局地变化与散度项有关。

1.3 实况

2018 年7 月19 日,宁夏贺兰山沿山及石嘴山市部分乡镇出现短时暴雨(A 过程),主要在贺兰山沿山的大武口段和平罗段出现暴雨区。截至7 月19 日08:00,累计降水量大于50 mm 的有18 个站,其中有3 站大于100 mm,最大雨强54.5 mm/h,强降水时段集中在4:00—7:00。

3 d 后,7 月22 日夜间到23 日夜间,上述区域再次发生暴雨(B 过程),累计降水量大于50 mm 的有43 个站,其中有5 站大于100 mm;最大雨强51 mm/h,强降水时段出现在23 日01:00 和04:00—05:00。

两次过程降雨范围广、强度大、落区相似,A过程降雨范围更集中,B 过程降雨持续时间更长。宁夏北部贺兰山区年平均降水仅为160 mm,为典型干旱区。而这两次过程中仅1 h 的雨量高达年降水的1/3,影响巨大。两次暴雨过程均造成上述区域发生不同程度的山洪,多处道路阻塞,交通中断,造成重大财产损失,人民生命安全受到严重威胁。受强降水影响,7 月22 日夜间,贺兰山沿山多处暴发山洪。大暴雨造成贺兰山沿线5 000 多名群众受洪水威胁,多名游客受困,220 间房屋进水,31 间房屋倒塌,8 000 hm2作物受灾,成灾面积3 266.67 hm2。

2 两次暴雨过程天气学分析

2.1 天气形势

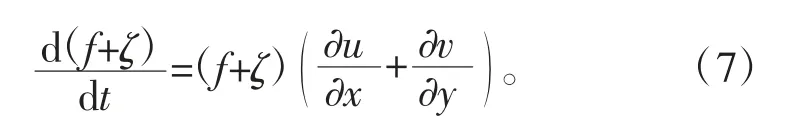

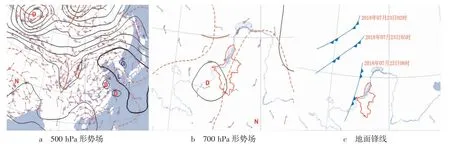

A 过程中,500 hPa 高空图上为东高西低环流形势(图1a),巴尔喀什湖到河套西部维持一宽广的低压槽,青海格尔木到河套为低涡,槽前脊后正涡度平流使低槽底部的冷空气随槽脊东移。副热带高压位于东部沿海的日本地区附近,偏南暖湿气流副热带高压西侧边缘北上,遇贺兰山抬升积聚,与冷空气交汇,为降雨提供了条件。700 hPa 和850 hPa上宁夏有明显切变线,最大风速达16 m/s 的西南低空急流输送水汽能量(图1b),温度场和高度场呈现90°夹角,强冷平流有利于槽脊的发展,与河西走廊到河套地区的暖中心形成强烈不稳定,有利于强降雨发生。7 月19 日08:00 槽脊东移,切变减弱,急流强度减小,降水减弱。

图1 7 月18 日20:00 天气形势分析图

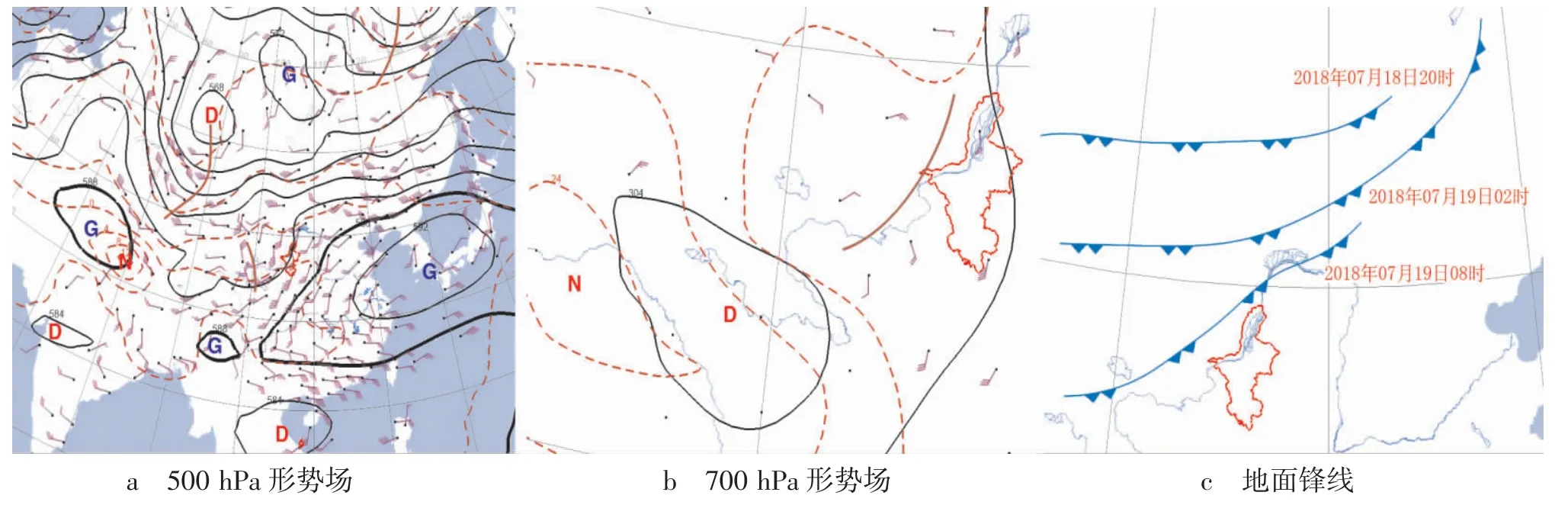

500 hPa 高空图上,B 过程欧亚中高纬度为多波动环流(图2a),贝加尔湖和巴尔克什湖之间为宽广的槽区,宁夏北部鄂霍次克海附近有高脊,在下游形成的稳定的阻塞,使宁夏西侧的低槽移动缓慢,不断有偏北急流向宁夏输送冷空气;副热带高压位于东部沿海的日本地区附近,来自南海的水汽不断沿副高脊线向宁夏输送;7 月23 日08:00,乌拉尔山槽前不断有冷空气下滑,在宁夏西侧堆积,形成低槽区,副热带高压北抬东退,宁夏处于低压槽前偏南气流里。副热带高压形成“东高西低”降水形势,有利于暴雨的形成。700 hPa 和850 hPa 宁夏整体处于偏南气流里,西侧有切变线(图2b),前侧大于12 m/s 的急流为降水提供了充足的水汽,同时宁夏西南部的低压中心使该地区有上升运动。

图2 7 月23 日08:00 天气形势分析图

两次过程都是在东高西低的环流下,副热带高压边缘的暖湿气流与低槽移动冷空气交汇。B 过程有由乌拉尔山到贝加尔湖扩散南下的冷空气,且受副热带高压东进西退的影响,过程更持久。两次过程中均主要受低空急流和切变线影响。A 过程西太平洋副热带高压呈带状分布,脊线偏西;B 过程西太平洋副热带高压位置偏北,导致两次过程水汽来源不同。两次过程中500 hPa 均有西南气流输送,750 hPa 和800 hPa 均有偏南气流与北方冷空气汇合,使暴雨落区相似。地面图上都有冷锋和台风登陆瓦解的影响(图1c 和图2c),为暴雨形成提供更多水汽。

2.2 大气层结

银川探空站离两次暴雨过程最近。由表1 和图3 可知,大气层结有利于强降水。沙氏指数SI 及抬升指数LI 小于0 时,大气层结不稳定,且负值越大,不稳定程度越大。由探空资料(表1)可知,两次过程中的SI 和LI 均小于0,7 月22 日22:00 的SI和LI 相比于7 月18 日22:00 都更小,说明B 过程更不稳定。由表1 可知,两次过程强降水前CAPE均超过了1 100 J/kg,CIN 较小,最大垂直上升速度均超过48 m/s。说明两次过程中大气都聚集了大量不稳定能量,容易发生强对流。

图3 银川站探空曲线图(T-ln P)

表1 两次暴雨过程中银川探空站对流参数

K 指数越大,表征大气越不稳定。A 过程中,K指数由7 月18 日08:00 的25 ℃激增到20:00 的48 ℃,SI 指数下降至-2.93 ℃,说明暴雨前宁夏北部有大量不稳定能量堆积,而7 月19 日8:00 CAPE下降至103.3 J/kg,也与强降雨时段相对应。同样,B过程中,K 指数由7 月22 日08:00 的36 ℃激增到20:00 的47 ℃,7 月23 日08:00 CAPE 和CIN 均为0,表明大气整层已趋于稳定,降水结束。

3 物理量诊断分析

3.1 动力诊断

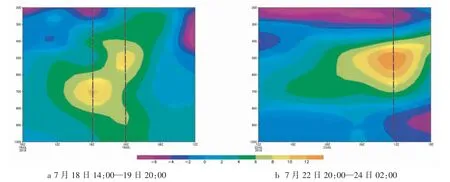

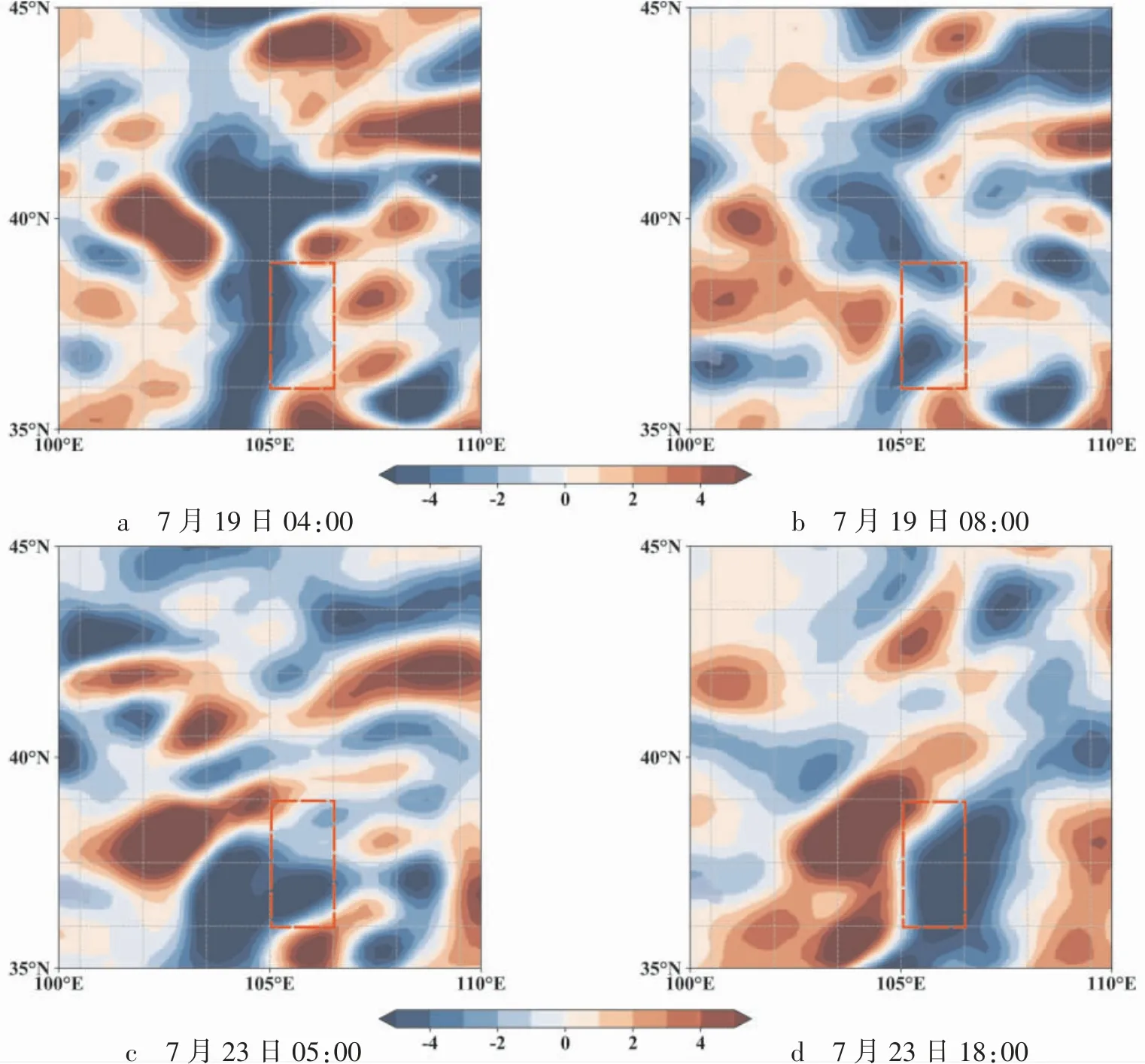

3.1.1 涡度、散度 7 月19 日强降水时段,正涡度中心位于对流层中低层,与强降水中心对应(图4a)。高层辐散低层辐合有利于降水,且高低层散度差越大,降水越剧烈。从散度场来看,19 日04:00 降雨开始阶段,低层为辐合区,辐合中心强度最大为-8×10-5s-1。高层为辐散区,辐散中心强度约为4×10-5s-1,高层辐散大于低层辐合,且散度差大,上升运动剧烈(图5a)。19 日08:00,在强降雨时段内,低层3 个辐合中心合并为1 个,移至107°E 附近,强度增大。高层在105.5°~107°E 范围内为一片宽广的辐散区。此时,高层辐散仍大于低层辐合,但高低层散度差减小,使得上升运动持续剧烈发展,降水强度减弱。

图4 涡度时间垂直剖面图(单位:10-5 hPa/ s)

图5 散度垂直剖面图(单位:10-5 hPa/s)

7 月22 日20:00 至23 日20:00,石嘴山市整层为正涡度区,23 日20:00 宁夏上空850~500 hPa 为正涡度,600 hPa 附近正涡度中心值达到15×10-5hPa/s,200 hPa 沿山和石嘴山市北部为负涡度(图4b)。“上负下正”的垂直分布说明中低层有对流发展机制存在,此时上升气流发展旺盛,导致不稳定能量快速释放,为暴雨发生提供有利条件,与强降水发生时段互相对应。散度场上,7 月23 日05:00,低层有强辐合中心。高层为范围较广的强辐散区(图5b),宁夏处于强大的上升气流中,降水形势强烈。7 月23 日18:00,在宁夏境内,高低层辐合辐散区范围均有所减小。

两次降雨过程涡度散度配置与降雨强度及强降水时段对应。A 过程中低层辐合更强烈,B 过程中高层辐散强度更大,使A 过程中降水强度更大,B 过程中降水范围更广。

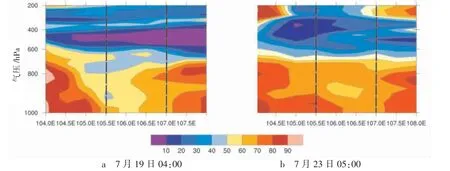

3.1.2 垂直速度场 垂直负速度对应上升运动是降水中水汽冷却凝结的条件。A 过程7 月19 日04:00,在强降水区域,高低层均出现上升运动(图6a)。7月19 日08:00,暴雨中心上空上升运动区范围扩大。B过程7 月23 日05:00,强降水区域,低层有弱的上升运动区,高层有强的下沉运动区(图6b)。7 月23日08:00,上升运动区范围减小,高层的下沉运动区消失,对应降水间歇期。7 月23 日18:00,暴雨中心上空有很强的负速度,与强降水时段对应。

图6 垂直速度垂直剖面图(单位:10-3 hPa/s)

3.2 水汽诊断

3.2.1 相对湿度 湿度层越厚,降水越强。7 月19日04:00 600 hPa 以下,大气非常潮湿,强降水区域相对湿度大于80%,说明该地区水汽含量十分充足(图7a)。7 月19 日08:00,随着降雨的加强,湿度层下降,降水强度减弱。7 月23 日05:00,受到低涡和切变线的影响,600 hPa 以下水汽不断辐合,加上西南暖湿空气的输送,使得强降水区域湿度较19 日更强,相对湿度大于80%(图7b)。7 月23 日18:00,低层相对湿度区域面积增大,越靠近地面相对湿度越大,低层水汽贡献更加显著。

图7 相对湿度垂直剖面图(单位:%)

3.2.2 水汽输送 两次过程中,宁夏处于很强的水汽通量中心。A 过程,水汽通量最大可达14 g/(cm·hPa·s),水汽主要来自南海。B 过程,水汽通量普遍达13~14 g/(cm·hPa·s),水汽由南海地区、孟加拉湾以及华东沿海地区输送,水汽通量更大(图8)。

图8 850 hPa 水汽通量图(单位:g/(cm·hPa·s))

两次过程宁夏处于水汽通量辐合中心,水汽通量散度为-4×10-8g/(cm2·hPa·s)至-1.0×10-8g/(cm2·hPa·s),说明低层有水汽的辐合抬升,有利于降水过程。B过程中水汽通量辐合明显更强,使降水持续时间更长(图9)。

图9 850 hPa 水汽通量散度图(单位:10-8 g/(cm2·hPa·s))

3.3 雷达资料分析

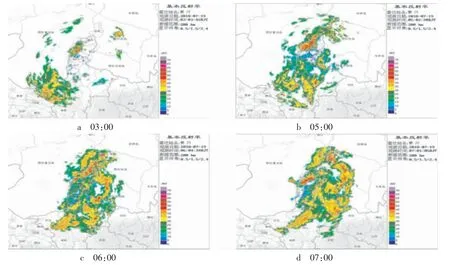

雷达资料对于雷暴大风的预警具有显著的指示意义[6]。由7 月19 日03:00—08:00 反射率因子演变来看,A 过程以对流为主,出现了45~50 dBZ的强回波,主要集中在大水沟、姚伏镇、石嘴山、大武口贺东庄园一线,主要有2 个东北西南向的弓形强回波造成了该次短时暴雨过程[6]。从小时雨强来看,弓形强回波和强降水的峰值对应,第一个弓形强回波带出现在03:00—05:00,最强回波出现在4:30 左右,05:00 后回波减弱;另一个弓形强回波带出现在06:00—07:00,大水沟、贺东庄园一线又出现了一条带状强回波,07:00 后减弱(图10)。

图10 7 月19 日雷达基本反射率

由图11 可以看出,7 月22 日21:00 开始降水,回波自西向东北方向移动,先后影响石嘴山市各地。由基本反射率特征得出,B 过程以对流为主,在大部分20~25 dBZ 反射率区域中呈现了多个强度在45 dBZ 以上的强回波块,强中心达到55 dBZ。降水的强度主要受回波持续时间、强度的影响[7],雷达资料中的飑线往往与降水过程相对应[8]。本次过程中各站大于10 mm/h 的降水主要是因为多个强度大于45 dBZ 的强回波影响,降水过程中一直伴随着飑线回波单体的生成和消亡[8]。

图11 7 月22 日,7 月23 日雷达基本反射率

雷达资料中,降水峰值与基本反射率峰值相对应[9]。7 月23 日00:00—03:00 贺兰山沿山大西峰沟到石炭井一带出现强度达55 dBZ 南北向的回波带,造成崇岗镇大西峰沟出现80.6 mm 的降水。7 月23 日04:00—05:00 在平罗沙湖附近又出现一个强度55~60 dBZ 的回波,回波向北移动并加强,影响大武口,大武口1 h 降水量达17.9 mm。

4 结论与讨论

本文在干旱区暴雨发生次数非常少的情况下,针对两次时间间隔较短、降水情况相似的罕见暴雨过程进行了分析,旨在比较两次降水差异,进一步提高对宁夏暴雨的认识。

(1)两次强降水过程发生在有利的大尺度环流背景下,均受低空急流和气旋性切变的影响。“东高西低”的环流背景有利于干旱区降水,地面冷锋活动和台风登陆瓦解对水汽的汇聚有重要作用。

(2)暴雨发生前,探空图上这两次过程大气均处于不稳定状态,K 指数达到45 ℃以上,各物理量在各个时段变化幅度与降水时段相对应。两次过

程中涡度的垂直分布均为“上负下正”,散度垂直方向上高层辐散,低层辐合。其中,A 过程正涡度中心值达12×10-7hPa/s,B 过程正涡度中心值达到15×10-5hPa/s,有利于上升运动发展。降水的强度变化与大气层结中各物理参数的变化有很好的对应关系。涡度散度场的配置和垂直速度场的负速度区域及大小的不同,造成两次降雨强度和时间范围的区别。这些都可以作为干旱区暴雨预报的指标。

(3)两次过程湿度越往低层越大。两次过程强降水区域大气低层相对湿度均达到80%以上,B 过程相对湿度更大,水汽来源更广,水汽通量强度和范围更大,处于更强的水汽通量散度中心。水汽输送差异造成降水持续时间差异,对干旱区暴雨的预报有重要意义,副热带高压位置的不同可能是造成水汽来源和输送差别的原因之一,需要深入研究。

(4)通过雷达产品可以得出两次降水过程都属于对流为主的降水,飑线回波强度都在45 dBZ 以上,强回波和强降水的峰值及降水过程的生消相对应。两次过程中,雷达强回波与降水的峰值和降水的生消有很好的对应关系,更加直观地反映了整个天气过程。如何利用雷达产品做更加及时准确的预报还需要更多更深入的研究。

通过上述分析,有助于暴雨预报中对降水落区、量级、时间等的确定,对干旱区自然环境保护、水资源充分利用、防灾减灾等提供技术支持。