50例非小细胞肺癌中EGFR的基因检测及临床病理意义

2022-01-20董春龙黄颜青邓春红

董春龙 黄颜青 邓春红

肺癌是目前世界各国癌症发病率和死亡率均较高的恶性肿瘤,排列在前三位甚至首位,非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)在肺癌中占比高达85%[1]。传统的化疗及放疗手段由于缺乏特异性,仅获取的短期疗效,同时亦给患者带来较大的副作用,且研究[2]发现传统治疗非小细胞肺癌的5年生存率低于20%。近年来表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR)日渐成为NSCLC的一种新型治疗靶点。EGFR基因检测包含4个外显子(18、19、20、21),当其中任一个发生突变,均可应用EGFR受体抑制剂即酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitor,TKI)治疗[3]。本研究旨在探讨NSCLC患者的EGFR基因情况,并分析其与NSCLC患者的临床病因的关系,以明确靶向治疗的临床依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取茂名市中医院病理科2012年1月—2018年6月期间经肺穿刺及外科手术切除的50例非小细胞肺癌患者作为研究对象,所有标本穿刺或切除前均未进行放疗、化疗。50例患者中男29例,女21例,年龄34~79岁,平均年龄(61.9±14.5)岁,吸烟18例,TNM分 期(tumor node metastasis classification),Ⅰ期14例,Ⅱ期8例,Ⅲ期24例,Ⅳ期4例,病理类型:腺癌40例,鳞癌8例,肉瘤样癌2例。50份标本均为合格标本,患者标本采集前均未接受化疗、放疗或其他抗癌治疗。

1.2 EGFR基因突变检测

1.2.1 石蜡标本的采集 经病理证实肿瘤细胞含量≥10%,使用一次性刀片连续切取石蜡包埋组织5 μm厚,共8~10张,使用二甲苯脱蜡、无水乙醇置换二甲苯、金属浴40℃,10 min蒸干无水乙醇。

1.2.2 细胞学DNA提取 将石蜡标本8~10片置入1.5 mL的Ep PendorF管中,添加适量的二甲苯脱蜡处理,后加入乙醇清洗脱二甲苯,30℃~40℃温度下晾干,直至乙醇挥发完全,后添加30 μL的蛋白酶及180 μL的Buffer ATL震荡混合均匀后过夜,直至样本完全裂解,采用QIAamp DNA试剂盒提取细胞学DNA,具体操作步骤严格执行试剂盒说明书。将获取的目标DNA在紫外光分光光度计下进行DNA浓度及纯度的检测,保证DNA浓度在100~1 500 ng/μL,-20℃~4℃保存备用。

1.2.3 EGFR基因突变检测 采用应用ARMS法检测非小细胞肺癌的EGFR基因突变情况。试剂盒为人类EGFR基因突变检测试剂盒(上海源奇公司研发),进行实时荧光定量聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR),检测EGFR基因的18~21号外显子的突变情况。详细操作步骤严格执行试剂盒说明书。

1.3 统计学处理

数据处理采用SPSS 17.0统计学软件,计数资料采用χ2检验或Fisher精确概率法,计量资料采用(±s)表示,采用t检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 EGFR基因检测结果

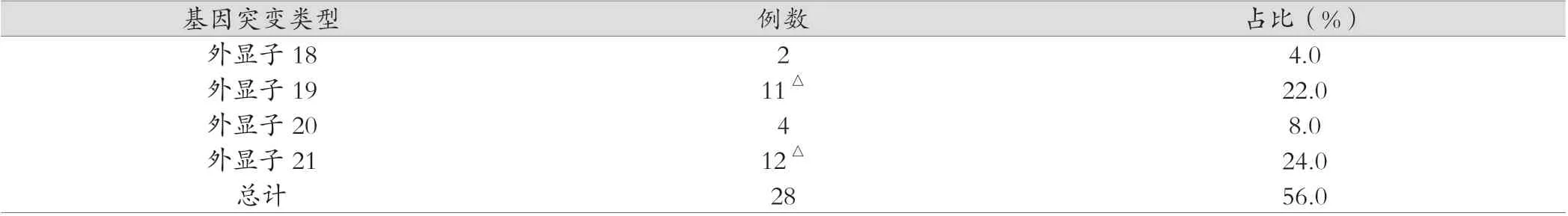

50例非小细胞肺癌患者均采用ARMS检测,检测结果显示共28例非小细胞肺癌出现外显子18~21基因突变(其中1例患者出现外显子19及外显子21双位点突变),外显子18基因突变率为4.0%(2/50),外显子19基因突变率为22.0%(11/50),外显子20基因突变率为8.0%(4/50),外显子21基因突变率为24.0%(12/50),总突变率56.0%(28/50)。详见表1。

表1 50例NSCLC EGFR基因检测分析

2.2 基因突变与临床病理的关系

不同年龄、TNM分期患者的基因突变率比较无统计学差异,P>0.05;女性EGFR基因突变率显著高于男性,非吸烟人群EGFR基因突变率显著高于吸烟人群。腺癌EGFR基因突变率显著高于鳞癌,淋巴结转移EGFR基因突变率显著高于非淋巴结转移,P<0.05。详见表2。

表2 EGFR基因突变与临床病例特征的关系[例(%)]

3 讨论

肺癌常见的基因突变包括EGFR、间变性淋巴瘤激酶(anaplastic lymphoma kinase,ALK)基 因 和kirsten大 鼠 肉 瘤(kirsten rat sarcoma,KRAS)基因等,可出现突变共存的状态,最常见的是EGFR突变及ALK融合突变[4],鉴于检测的经济性,往往首先检测EGFR,必要时行多种基因突变检测。其中EGFR共包含有28个外显子,其中18、19、20、21四个外显示子的突变是最有代表意义的,从而作为鞘向药物EGFR受体抑制剂即酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitor, TKI)的用药依据。Maemondo M等[5]的研究发现对EGFR表现敏感的NSCLC患者经EGFR抑制剂治疗后的无瘤进展期要显著高于采用放疗治疗手段。2011年美国国立综合癌症网络(national comprehensive cancer network,NCCN)指南对非小细胞肺癌治疗强调,对于复发及转移的非小细胞肺癌患者的选择一线治疗方案前,必须进行EGFR基因突变检测[6]。我国华西医学研究表明,EGFR阳性相较于阴性或未知的有明显改善的5年生存率[2],该研究同时表明,EGFR状态未知甚至阴性的患者很难从鞘向治疗中获益。

ARMS法是一种非小细胞肺癌患者EGFR基因检测敏感度高的方法之一[7]。基因检测除了ARMS法外,尚有更先进的二代测序基因检测,但需要更专业的实验室和设备,多在国家级、省级医院或第三方机构应用,本研究采用ARMS法如上方法所述,可适用地市级医院。检测结果显示共28例非小细胞肺癌出现外显子18~21基因突变(其中1例患者出现外显子19及外显子21双位点突变),外显子18基因突变率为4.0%(2/50),外显子19基因突变率为22.0%(11/50),外显子20基因突变率为8.0%(4/50),外显子21基因突变率为24.0%(12/50)。提示非小细胞肺癌患者的基因突变点位主要集中在外显子19及21,总计占比46.0%(23/50),外显子18及20所占的比例较小,总计为12.0%(6/50)。双位点突变出现了1例,为外显子19+21,其他研究亦见其他双位点突变,但为散发病例,所占比例不高[8]。双位点突变多发于有淋巴结转移和以乳头状生长方式为主的肺腺癌中[9]。根据最新世界卫生组织(World Health Organization,WHO)的肺腺癌生长方式,本研究尚未能对贴壁样、腺泡状、乳头状、微乳头状及实性这五种生长方式各自的EGFR突变情况加以分析。

本研究旨在进一步探究EGFR基因突变与临床病理之间的意义。患者的年龄、TNM分期基因突变率比较差异无统计学意义,P>0.05。但关于临床病理分期与EGFR基因突变发生率的研究非常值得深究,国内学者研究发现[8],TNM分期为Ⅲ~Ⅳ期患者的EGFR突变阳性率高于TNM分期Ⅰ~Ⅱ期非小细胞肺癌患者,本组的研究显示前者亦略高于后者,虽差异有统计学意义,但仍提示高分期的非小细胞肺癌患者存在较高的EGFR突变率。癌症的组织类型与EGFR突变有一定的关系,非小细胞肺癌包括腺癌、鳞癌、腺鳞癌、肉瘤样癌、涎腺样癌、大细胞癌等,以上数据分析发现腺癌EGFR基因突变率显著高于鳞癌[10],一项大样本的临床研究[11]发现,超过1/3的腺癌患者再采用EGFR TKI治疗后,疾病获得了有效控制,以上腺癌的突变比例与本研究的基本符合,尽管鞘向治疗不是万能,但联合传统治疗一定可能让患者获益匪浅,应更深入研究以提供充足的鞘向治疗依据,本次研究例数偏少,如条件许可下一步可收集更多病例进行研究。

本研究发现女性患者EGFR基因突变率高于男性患者,P<0.05,提示非小细胞肺癌的EGFR突变率与性别有关,推测原因可能与雌性激素的表达有关,对比研究表明EGFR突变多发于女性、无吸烟史人群,而KRAS突变好发于男性、有吸烟史的人群,尚无同时检测出EGFR和KRAS基因突变的病例出现[12]。本组研究中非吸烟人群的基因突变率为64.9%,显著高于吸烟人群30.8%,亦与上述研究相符。另外,淋巴结转移EGFR基因突变率显著高于非淋巴结转移,P<0.05。EGFR突变在原发肿瘤及淋巴结转移灶中可见,且伴有淋巴转移的非小细胞肺癌患者往往出现较高的EGFR阳性率[13],提示在肺穿刺活检困难时淋巴结转移灶可行EGFR基因检测。

综上所述,EGFR基因突变以19及21外显子突变为主,其中在女性、腺癌、非吸烟、淋巴结转移人群中EGFR表达阳性率较高,而在年龄、TNM分期上未见有明显的相关性,但可能影响非小细胞肺癌患者的预后。伴有EGFR基因突变的患者对TKI治疗敏感度较高,通过EGFR检测可为鞘向药物治疗提供有力的依据,因而对EGFR常规的18、19、20、21四个外显子的突变检测对于指导临床治疗方案有重要的意义。