介入室护理人员职业倦怠现状及相关因素分析

2022-01-20范应鲁

范应鲁

职业倦怠指个体在工作重压下产生的身体和情绪极度耗损状态,是一种因工作引发的身心枯竭现象[1],从业人员常因工作时间过长、工作量过大和工作满意度显著降低而导致。医护人员的职业倦怠普遍存在,其不仅使医护人员发生生理和心理健康问题,降低医疗服务质量;又可导致医患关系紧张;最终对医护工作能力和自我价值产生怀疑和否定,尤其护理人员发生职业倦怠率更高。随着医疗环境的不断改变,临床治疗水平不断提高,护理工作范畴的拓展,护理工作量的逐渐增,患者护理需求和要求增高,使护理人员的工作环境强度增高,工作压力增大,而导致其常出现不同程度的护理人员的职业倦怠发生率逐年升高,发达国家护理人员职业倦怠率已达35%[2],发展中国家护理人员职业倦怠率更高达50%以上[3],因此护理人员的职业倦怠已成为全球范围内的较为严重的职业健康问题,且也有研究[4]证实职业倦怠是护理人员离职的重要预测因素。因此关注护理人员的职业压力与职业倦怠,找出影响护理人员发生职业倦怠的相关因素,减少临床护士的离职率,已经成为不可忽视的社会问题,但不同科室护理人员的职业倦怠情况有差异。文章观察和分析了介入室护理人员职业倦怠现状及相关因素,现将结果报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选择2019年1月—2020年12月我市11所医院介入室(三级甲等医院2家,非三级甲等医院9家)护理人员68名进行调查,成功回收65例调查问卷,其中男性8例,女57例;年龄22~55岁,平均年龄(34.56±5.32)岁。

1.2 方法

采用问卷调查方法,调查介入室护理人员的一般情况(性别、年龄、职称、学历、婚姻状况和工作年限等)和采用Maslach职业倦怠量表调查护理人员职业倦怠情况,分析介入室护理人员的一般情况和影响因素。

1.3 Maslach职业倦怠量表

其分为3个维度,22个条目。3个维为情感耗竭(含9个条目,总分0~54分,得分19~26分为中度倦怠感,26分以上为高度倦怠感)、去人格化(含5个条目,总分0~30分,得分6~9分为中度倦怠感,9分以上为高度倦怠感)和个人成就感(含8个条目总分0~48分,得分34~39分为中度倦怠感,34分以下为高度倦怠)。各条目均采用Likert 7级评分法:(1)0分:从来没有;(2)1分:一年有几次;(3)2分:每月有一次;(4)3分:每月有几次;(5)4分:每周一次;(6)5分:一周有几次;(7)6分:每天都有。3个维度单独记分,其中情感耗竭、去人格化维度得分越高表示职业倦怠程度越高,个人成就感维度得分越低表示职业倦怠程度越高。该量表总Cronbach's α系数为0.816,3个维度的Cronbach's α系数分别为0.793、0.812和0.856[5]。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS 20.0统计软件进行统计,计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料用(n,%)表示,采用χ2检验或Fisher 精确概率法;影响因素分析采用Logistic回归法,检验水平α=0.05,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

2.1 介入室护理人员一般资料的比较

68名介入室护理名员,成功回收65份,问卷成功回收率为95.59%。其中男性8名(12.31%),女57名(87.69%);年龄22~55岁,平均年龄(34.56±5.32)岁,其中<25岁为14名(21.54%),25~30岁为19名(29.23%),31~40岁为29名(44.62%),≥41岁为3名(4.62%);未婚21名(32.31%),已婚43名(66.15%),离异1名(1.54%)。中专9名(13.85%),大专27名(41.54%),本科及以上29名(44.62%);护士23名(35.28%),护师14名(21.54%),主管护师25名(38.46%),副主任护师及以上3名(4.62%);<5年未31名(47.69%),5~9年为23名(35.38%),10年及以上11名(16.92%);三级甲等医院26名(40.00%),非三级甲等医院39名(60.00%);月平均收入平均(4 689.85±112.25)元;<2 500元26名(40.00%),2 500~3 500元28名(43.08%),>3 500元11名(16.92%),介入室的工作年限为(8.65±2.32)年。

2.2 介入室护理人员职业倦怠情况

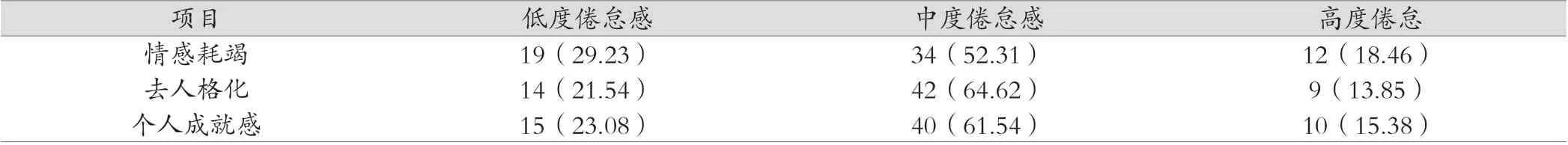

介入室护理人员Maslach职业倦怠量表中情感耗竭为(25.89±3.07)分、去人格化为(15.84±2.81)分、个人成就感为(32.24±3.72)分。职业倦怠为46例,发生率为70.77%。介入护理人员情感耗竭、去人格化、个人成就感评分发生倦怠情况等级如表1。

表1 介入室护理人员Maslach职业倦怠量表情况[名(%)]

2.3 介入室护理人员职业倦怠相关因素

发生职业倦怠与未发生职业倦怠的介入室护理人员性别、年龄、婚姻状况、学历、职称、工作年限、医院类型和经济收入比较,P均<0.05,差异有统计学意义。经多因素以是否发生职业倦怠为因变量,将单因素分析中有统计学意义的各项因素作为自变量,经Logistic回归分析结果显示性别、年龄、婚姻状况、学历、职称、工作年限、医院类型和经济收入均为影响职业倦怠的相关因素。详见表2~3。

表2 介入室护理人员职业倦怠的单因素比较[名(%)]

3 讨论

随着社会发展,人群对医疗护理服务的要求越来越高,护理人员不但要面对繁重的护理工作,又要确保护理操作无差错,也要处理好与患者、患者家属、医生及其他医务人员的关系同时作为家庭一员还要承担起来自家庭的责任。因此护理人员承受着较大来自职业和社会对双重压力。一旦压力过大,护理人员容易产生职业倦怠而,降低了护理人员的工作积极性,最终影响临床护理工作的质量和效率。职业倦怠作为心理领域的公共卫生问题,其关系社会稳定和发展因此逐渐受到重视和关注。介入室护理人员在其工作环境中存在大量的紧张源,如工作特殊性、医院的管理、工作环境和工作氛围,与患者、家人和同事的关系,工作内容等,文章主要观察了介入室护理人员的职业倦怠现状及其影响因素,关注介入室护理人员的工作压力源以便采取有效的措施进行干预,有针对性的缓解压力以为确保科室护理人员身心健康,改善职业倦怠的现状,降低护理人员离职率,提高介入室护理医疗质量提供依据。

介入室是医院的新兴科室,其是在医学成像设备引导下,通过人体各种自然和非自然腔道进入体内进行相关微创诊断和治疗,因此介入室面对的患者主要心血管支架、肿瘤等手术患者。本次调查中介入室护理人员一般人口学资料特点,可以看出所调查我市介入室与全国大部分城市相一致[6],以年轻护士、低职称护士占大多数。

文章采用Maslach职业倦怠量表3个维度22个项目进行评估介入室护理人员的职业倦怠,其中发现介入室护理人员情感耗竭评分为(25.89±3.07)分、去人格化为(15.84±2.81)分、个人成就感为(32.24±3.72)分,提示介入科室护理人员职业倦怠高于其他科室护理人员。文章中介入室护理人员的职业倦怠发生率为70.77%,与研究[7]显示的医院护理人员职业倦怠率类似。这主要是因为介入室护理人员因其特殊的工作性质,不但要面对病情较为紧急的特殊人群,且有研究[8]显示从事介入的护理人员接触患者体液、血液、分泌物等较其他科室人员的概率较多,被感染率较大。另外,介入室护理人员工作环境中长时间存在甲醛、戊二醛等,易挥发的有害化学物质,长时间呼入后可导致身体发生神经、呼吸等系统的不良反应。因此其较普通护理人员心理负担较重,易出现焦虑、抑郁、紧张等情绪,导致失眠等情況发生,研究[9]显示从事介入工作的护理人员心理压力高于其他医务人员。同时,介入室护理人员与其他的科室护理人员相比,不但日常的工作中需要既要随时观察患者发生的病情变化,确保准确无误的临床护理操作,又要处理好医患关系,还要处理好与医师、上级及其他护理人员的关系,且也要估计好家庭,因此护理人员便成为职业倦怠的高危人群。

表3 影响介入室护理人员职业倦怠的多因素分析

文章以是否发生职业倦怠为因变量,将单因素分析中有统计学意义的各项因素作为自变量,经Logistic回归分析发现性别、年龄、婚姻状况、学历、职称、工作年限、医院类型和经济收入均为影响职业倦怠的相关因素。这主要是传统医学中护理人员主要为女性,随着现代医学理念的发展逐渐有男性成为护理人员,但因护理工作任务的繁重、经济收入较低、社会压力等,导致男性医护人员需要面对外部压力较多,因此男性护理人员更易发生职业倦怠。作为介入室护理人员职业倦怠主要源于工作负荷、组织氛围及社会支持等[10]外部压力源,年龄较轻的护理人员、职称低、工作年限少、经济收入较低,同时其在编的可能性较小,承担着科室的护理工作较为繁重,另外因工作年限少,经验较少,对于临床突发事件无法快速、及时、有效地解决,且无法正视自我的问题[11-12],进而产生对工作的消极、倦怠,同时因重视医疗轻视护理的传统观点[13],导致医院管理层对护理人员身心健康的关注度不够,更易导致护理人员发生职业倦怠。

总之,随着患者对护理工作要求提高,护理人员工作量不断加大,在长时间、高强度压力下,护理人员出现职业倦怠,对自我价值、目标实现出现质疑,降低临床工作的积极性而影响护理质量,因此评估介入室护理人员职业倦怠对影响因素,可为保护护理人员对身心健康、提出有效的管理对策和提高护理工作质量提供基础。