广西平果地区沉积型铝土矿沉积环境分析

2022-01-20赵晓东陈远荣吴家旭刘能源钟玉龙陈硕为

赵晓东,陈远荣,吴家旭,刘能源,钟玉龙,陈硕为

(桂林理工大学 地球科学学院,广西 桂林 541006)

0 引言

平果铝土矿位于广西百色平果县,是我国重要的大型铝矿基地,具有沉积型铝土矿以及岩溶堆积型铝土矿这两大铝土矿类型。关于原生沉积型铝土矿的沉积环境,前人做了一些研究工作,也取得了较多的研究成果,有的学者认为这类铝土矿是以原地古风化壳为主要物质来源经海侵改造而成的海相沉积矿床,即“古风化壳-海相沉积”或者“红土-海相沉积”模式[1-4];部分学者从地层接触关系和古生物化石类型[5-6]、铝土矿豆鲕的微观特征[7-9]以及铝土矿微量元素组成[10]、矿物组成及矿石的结构构造[11]等方面提出了铝土矿陆相沉积成因的观点。

前人的研究仍旧存在关于“海相”和“陆相”分歧,关于平果地区原生铝土矿成因研究,缺乏系统的、定量的元素地球化学分析,对平果地区铝土矿沉积时期的早晚变化特点以及区内不同矿化区域沉积环境的差异性缺乏研究和总结。国内外众多研究证明,一些对环境敏感的特征元素,不仅受其本身的化学性质影响,更受到当时沉积介质的物理化学条件所影响。元素地球化学分析法对沉积环境的判别具有显著的作用,特别是微量元素沉积地球化学特征更是沉积环境研究的重要指标。如:运用几种微量元素的含量及比值以及沉积磷酸盐的分析和其组分比,表明苏北金湖凹陷曾有过海水侵入的影响[12];运用对沉积环境反映敏感的主微量元素得出冷湖地区上干柴沟为氧化—弱还原过渡的陆相淡水沉积环境[13];通过对沉积岩内的微量元素及稀土元素进行测试,指示延安组、直罗组沉积时的古水体介质均为富氧的淡水环境,直罗组古水体盐度相对偏高[14]。所以,本文试图通过统计各类矿石样品有关微量元素及相关比值在空间上的变化,反演平果铝土矿沉积环境在空间与时间上的演化特征,恢复当时的古地理沉积环境,加强对平果原生沉积型铝土矿的认识,以期进一步补充完善该地区原生沉积型铝土矿的成矿理论。

1 矿区地质概况

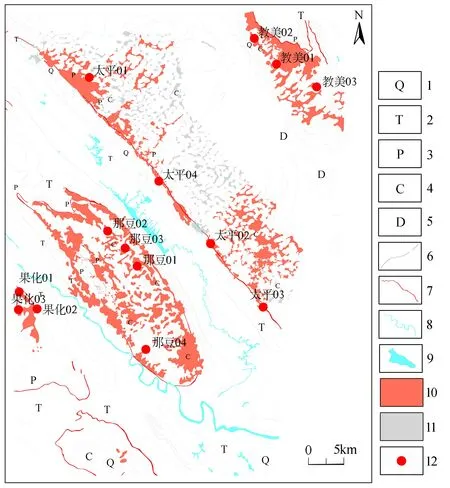

平果铝矿区处于华夏板块与扬子板块碰撞拼接的过渡带,同时处在广西山字型构造体系的前弧西翼外缘和右江复向斜东南部,研究区见图1。区域构造轮廓复杂,形成于燕山期,该构造轮廓奠定了现代桂西铝土矿成矿带的构造格局[16]。

平果铝土矿区出露地层较为齐全,从古生界到新生界均有出露,其中以石炭系、二叠系及三叠系为主,而泥盆系、新近系及第四系出露相对较少。

矿区处于右江复式向斜的中部,受到NE—SW向的应力作用,形成了一系列NE向排列且轴向为NW向的褶皱形态格架,形成的主要褶皱有那豆背斜、太平向斜、太平—教美背斜、果化复式向斜及布绒小向斜。属于对称褶皱类型,呈现出背斜宽缓、向斜紧闭的特征,各褶皱的剥蚀程度差别很大,从那豆背斜到太平—教美背斜其剥蚀程度逐渐增加。

平果矿区的断裂构造较为发育,按走向大致分为两组,主要以平行于褶皱轴向的NW向扭性断裂为主,次为形成较晚的一系列切割NW向断裂的NE向小断裂。断裂多分布于褶皱轴及两翼,其中以右江大断裂规模最大,为区域性大断裂,是整个桂西地区骨干控矿构造。

矿区内岩浆岩出露很少,几乎可以忽略,只在太平向斜的翼部、那豆背斜的北西方向以及平果县城西南方向出现少许三叠纪晚期海底喷发的凝灰岩。该地区的岩浆活动很弱,表明该矿区受岩浆影响微乎其微。

平果矿区中块状与鲕状矿石广泛存在,深灰色、绿灰色、褐黄色、砖红色、褐红色及紫褐色等为矿石主要颜色;在偏光显微镜下观察显示,矿石结构主要为豆鲕状、碎屑状等。豆鲕状结构特点是外形呈球形、椭球形或杏仁状,碎屑结构中,硬水铝石多呈他形粒状、不规则圆状及碎纸屑状。鲕粒的核心是由硬水铝石和铁质或是黏土质矿物以与它们的混合物等矿物组成,鲕体则主要为三水铝石。显然,铝土矿中的豆鲕粒主要是在早期铝土矿碎块(部分其他矿物碎片)的基础上吸附水体中溶解性铝物质后生长结晶的产物。

2 样品采集、分析与特征元素选择和测试

2.1 样品采集与分析

在平果地区,对铝土矿矿石进行了较为系统的样品采集工作。在那豆、太平、教美、果化等4个矿区共采集铝土矿样品25件,其中块状矿石14件,鲕粒状状矿石11件,采样位置见图2。样品的分析测试由桂林理工大学广西隐伏金属矿产勘查重点实验室完成。

图2 平果铝土矿沉积型矿石元素分析样品采样位置图

2.2 特征元素的选择与测试

沉积环境是现代沉积学研究的重要内容,且具有十分重要的意义,它既是沉积地质作用场所的环境,又是沉积地质作用产物的物化表现[17-18]。古盐度作为一个重要的参数,对地质历史时期海陆环境的变迁具有一定的指示意义,由于Sr、Ba元素对沉积介质中盐度变化较为敏感,Sr、Ba元素是地壳中分布较广的元素,其Sr/Ba比值常被用为判别淡水与咸水沉积的重要参数。氧化还原环境分析对于沉积型矿床来说尤为重要,它既可以对当时沉积场所的地势高低进行判别,进而了解其沉积的先后顺序,而且还可以对沉积时的地球化学条件进行分析。对氧化还原环境的分析主要是通过明显受氧化还原状态控制的金属元素,其在缺氧的环境下会高度富集。在微量元素中,Ni、Co、U、Th等金属元素在氧化条件下易于沉淀,而在还原条件下则易溶于水,基于这些元素的地球化学性质的差异性,可以利用Ni/Co、U/Th比值法,判别其形成时期沉积环境的的氧化还原性。为此,本次研究选择了锶(Sr)、钡(Ba)、钍(Th)、铀(U)、镍(Ni)、钴(Co)6个元素作为平果矿区沉积环境分析的特征元素。其分析测试及比值计算结果见表1、表2。

表1 沉积型铝土矿(块状)特征元素分析结果

表2 沉积型铝土矿(鲕状)特征元素分析结果

3 沉积环境时空演化特征对比

3.1 不同类型矿石沉积环境特征

在平果地区,根据野外剖面观察发现,含矿层位出露有块状和鲕粒状两种矿石类型。其中,在上部区域,青灰色豆鲕粒状矿石广泛发育,含矿层下部主要为一些红褐色含铁较高的块状矿石,显然,在形成时间上,块状矿石形成较早,鲕粒状矿石形成相对较晚。在含铝品位上,鲕粒状矿石的铝品位一般要高于块状矿石的铝品位。所以,根据两类矿石在垂直层位上的差异,在同一地点分别采集不同类型的矿石,分析其中的特征元素含量及其比值,解释平果铝土矿的沉积环境,同时推断不同成矿时期沉积环境的演化。

由表1、表2可见,在平果铝土矿区,各区块的Sr/Ba、U/Th、Ni/Co比值具有如下特征:

Sr/Ba比值:① 那豆矿区块状矿石0.86~1.17,元素的量单位为wB/10-6。

元素的量单位为wB/10-6。

平均值为0.67;鲕粒状矿石0.27~5.91,平均值为3.09。② 太平矿区块状矿石0.69~3.83,平均值为1.76;鲕粒状矿石1.36~14.91,平均值为4.91。③ 教美矿区块状矿石0.74~1.03,平均值为0.89;鲕粒状矿石0.49~0.82,平均值为0.73。④ 果化矿区块状矿石0.24~0.38,平均值0.30;鲕粒状矿石未在果化矿区发现。总体上,Sr/Ba比值在块状矿石中具有从果化→那豆→教美→太平矿块逐渐升高的趋势;而就鲕粒状矿石而言,该比值具有从教美→那豆→太平矿块逐渐升高的特点。

U/Th比值:① 那豆矿区块状矿石0.29~1.19,平均值为0.57;鲕粒状矿石0.80~1.54,平均值为1.04。② 太平矿区块状矿石0.27~1.14,平均值为0.71;鲕粒状矿石1.56~2.58,平均值为2。③ 教美矿区块状矿石0.16~1.06,平均值为0.66;鲕粒状矿石0.94~2.07,平均值为1.34。④ 果化矿区块状矿石0.14~0.32,平均值0.21;鲕粒状矿石未在果化矿区发现。总体上,U/Th比值与Sr/Ba比值相似,具有从果化→那豆→教美→太平矿块逐渐升高的趋势;而在鲕粒状矿石中,该比值表现为从那豆→教美→太平矿块逐渐升高的特点。

Ni/Co比值:① 那豆矿区块状矿石0.35~3.43,平均值为1.94;鲕粒状矿石4.12~26.61,平均值为12.50。② 太平矿区块状矿石2.33~5.49,平均值为4.07;鲕粒状矿石5.40~26.72,平均值为13.05。③ 教美矿区块状矿石1.93~5.12,平均值为3.63;鲕粒状矿石4.60~5.62,平均值为4.97。④ 果化矿区块状矿石2.36~3.37,平均值2.83;鲕粒状矿石未在果化矿区发现。总体上,Ni/Co比值在块状矿石中具有从那豆→果化→教美→太平矿块逐渐升高的变化特点,而在鲕粒状矿石中则表现为从教美→那豆→太平矿块逐渐升高的特征。

3.2 特征元素指示沉积环境评判值标准

根据前人研究结果认为:Sr/Ba值>1时,为海相沉积;Sr/Ba值处于1~0.6之间时,为半咸水沉积;Sr/Ba值<0.6时,为淡水沉积[12,19-21]。对氧化还原环境的评判标准:① 若Ni/Co值<5时,为氧化环境;Ni/Co值处于5~7之间时,则为过渡环境;Ni/Co值>7时,为还原环境;② U/Th值<0.75时,代表富氧的氧化环境;U/Th值在0.75~1.25之间时,指示过渡环境;U/Th值>1.25时,则代表贫氧的还原环境[22-23]。

3.3 沉积环境的时空演化分析

在二叠系合山组早期沉积形成的块状矿石,在平果地区各个矿块均有分布,而合山组后期形成的质量较好的鲕粒状矿石,只发现于那豆、太平、教美矿区,果化矿区未发现。根据上述各矿块不同矿石的分析结果,并将其与指示沉积环境的评判值比较后发现,就平果地区而言,二叠系合山组早期形成的块状矿石,大部分形成于氧化环境,为陆相或海陆交互相的沉积产物,只有太平矿区有一部分样品显示形成于还原环境,为海相沉积产物,表明当时整个平果地区水体平均深度较小;在合山组沉积后期海进作用加剧,水体深度变大,形成的鲕粒状矿石,则基本上形成于还原环境,属于海相沉积产物,只有教美矿区的部分区域属于氧化环境沉积。显然在总体上,在二叠系合山组沉积时期,平果地区的太平矿区地势最低,更有利于接受沉积物质,其次为那豆矿区、教美矿区,而果化矿区长期处于浅水沉积状态,接受的沉积物最少。

4 讨论

在桂西平果地区,存在着两条深大断裂带——下雷—灵马断裂带和右江断裂带。下雷—灵马断裂带的活动时间开始于加里东期,最早出现于寒武纪,在一定程度上控制了寒武纪沉积相的分异,此时其东侧西大明山一带为东南型复理石深水沉积,其西侧则为华北型台地相沉积;晚古生代更显其特殊性,于断裂带内沉积了一套从泥盆纪—二叠纪深水相含硅泥质岩系。因此,下雷—灵马断裂带周围形成寒武纪泥质岩系不仅提供了铝土矿的最初铝来源,其形成的特殊沟槽地势同时又为后来海进作用形成的平果沉积型铝土矿提供了搬运通道的作用。右江断裂带活动时代为加里东—喜马拉雅期,断裂属硅铝层断裂,长期严格控制着两侧晚古生代沉积岩和厚度变化,即而也控制着平果地区盆地的形成,使含铝古风化壳在平果地区易于沉淀,形成沉积型铝土矿。

桂西地区的老基底地层经过风化剥蚀之后,形成含铝古风化壳,这一过程中泥岩、页岩类的岩石风化使K、Na、Ca、Mg这些碱性元素发生了化学变化,变成溶于水的盐类矿物随着溶液流失,剩下的难溶元素铝剥离出来,形成胶体,导致含Al古风化壳整体pH值降低,变成酸性。

一般而言,铝的搬运方式有两种,一种是以碎屑的方式搬运,一种则是以溶解的方式,且在酸性条件下易于搬运,在碱性条件下易于沉淀。根据目前对平果沉积型铝土矿的勘查发现,其赋存在二叠系合山组和茅口组之间的古风化壳上,而古风化壳则是以灰岩为主的,具有碱性障特点,这刚好有利于搬运而来的碎屑和含铝矿物沉淀富集。

在桂西地区,西南方向地势较高,平果地区地势相对较低。二叠纪发生由西南向北东方向的海进作用,沿着下雷—灵马断裂带这条通道,把成矿物质从西南较高的地方搬运进入地势较低的平果地区。同时,在平果地区又广泛发育二叠系茅口组灰岩古风化壳(碱性障),为搬运而来的弱酸性含铝成矿物质的沉积起到了重要栏栅作用。

在整个沉积型铝土矿于二叠系合山组时期形成过程中,早期水浅,处于氧化的陆相或海陆交互相环境,形成含铁较高的紫红色块状铝土矿;后期随着海进作用加剧,水体变深,处于海相还原环境,以早期的铝土矿矿石碎块或者周围环境通过风化剥蚀带来的矿物、岩石碎片构成鲕粒状矿石的鲕核,并与溶解在水中的铝离子结合成为鲕体,从而进一步形成青灰色鲕粒状矿石,分布在矿体的上部。随后,随着大量生物的死亡,在相对低洼的地区形成原始有机物富集,并在后期的成岩作用中变化为碳质泥岩或煤层。由此,形成平果沉积型铝土矿含矿层位的特殊剖面特征(图3)。

图3 平果沉积型铝土矿含矿层位野外剖面图

5 结论

通过对平果各个矿区的野外地质调查和采集不同种类的矿石,进行了沉积环境时空演化特征对比,综合矿石在时间与空间上的关系,从演化的角度讨论平果铝土矿的沉积环境的特征,得出以下结论:

1)NW向的断裂体系约束的平果地区二叠纪时期沉积盆地的形成,NE向的下雷—灵马断裂体系为平果地区铝土矿成矿物质来源提供了运移通道。

2)平果地区二叠系合山组早期的沉积环境属于氧化的陆相和海陆交互相沉积,随着海进作用加强,合山组后期变为还原的海相沉积环境。

3)在平果地区,二叠系合山组时期,太平矿区为沉降中心,接受沉积作用最为强烈,其次为那豆矿区、教美矿区,而果化矿区沉积作用较弱。

4)平果地区合山组下部的茅口组灰岩古风化壳的碱性障特点,为具有弱酸性特点的含铝物质的大量沉淀形成沉积型铝土矿,提供了地球化学约束条件。