生育对已婚女性社会流动的影响研究

2022-01-20王亚迪

王亚迪

(东北财经大学 经济学院,辽宁 大连 116025)

一、问题提出

2015年10月中共十八届五中全会决定中国全面实施二孩政策,但该政策的实施效果不及预期[1]。全面二孩政策实施以来,人口出生率在2016年有所攀升,然后连续4年下滑,许多女性选择少生育或不生育,2020年人口出生率是1949年以来历史记录的最低值。为进一步促进生育,2021年,中国实施三孩政策。已婚女性即是生育的主体,又是重要的人力资源。女性承担着人口再生产和社会再生产的双重责任:一方面,生育政策的调整对缓解人口老龄化、优化人口结构、保障劳动力供给具有重要意义;另一方面,女性参与劳动力市场为两性平等奠定了经济基础,女性面临家庭和工作的角色冲突,这一冲突在子女生育问题上达到顶峰。剖析中国育龄女性生育意愿较低的原因有助于政府制定相应政策提高育龄女性的生育水平。

社会流动反映人口在职业、收入、财富等方面的长期动态关系[2]。社会流动渠道,是经济增长的整个制度基础中的一个关键维度,是调控地位市场的激励结构[3]。索罗金(Sorokin,1927)首次将社会流动定义为个体或社会对象或价值从一个位置到另一个位置的转变,并划分为垂直流动与水平流动、代内流动与代际流动[4]。2017年,十九大报告明确提出:“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,加强人口发展战略研究”。三孩政策背景下,已婚适龄女性可能面临更多的生育与工作之间的矛盾,研究生育对在业已婚女性社会流动的影响,解决女性工作-家庭兼容性问题,是提高生育率、减少工作性别歧视和实现更高质量和更充分就业的重要途径,对培养健康有序的生育与就业环境具有重要的理论意义和实践价值,同时也为女性生育福利和劳动供给相关政策的制定和优化提供参考。

二、文献综述

李普塞特和本迪克斯(Lipset & Bendix,1959)利用职业流动表的定量方法研究社会流动,探讨社会流动与经济发展、工业化、政治稳定的关系[5]。布劳和邓肯(Blau & Duncan,1967)利用职业地位模型分析美国社会流动,认为个人职业地位的获得主要依赖于先赋因素与自致因素两方面[6]。阳义南和连玉君(2015)利用国际社会经济地位指数(ISEI)的客观测量法和自评社会中所处等级的主观测量法测量社会地位[2]。

关于生育对已婚女性在劳动力市场中表现的影响研究主要有四个方面:第一,生育对已婚女性劳动参与的影响。安格瑞斯特和埃文斯(Angrist & Evans,1998)研究指出生育降低女性劳动参与率[7]。魏宁和苏群(2013)研究认为多生子女会降低农村妇女非农就业的参与率[8]。张琳和张琪(2019)研究发现,在控制青年女性的个体、家庭和地区特征后,每增加一个孩子会使青年女性劳动参与概率下降11%[9]。第二,生育对已婚女性工资的影响。张沛莹等(2019)研究认为生育数量的增加显著降低女性工资收入,且生育一孩对女性工资收入的负向边际影响比二孩更大[10],女性往往会遭受“生育工资惩罚”[11]。第三,生育对已婚女性劳动时间的影响。张川川(2011)研究认为无论是城镇女性还是农村女性,多生育一名子女,每周工作时间将减少约4.5个小时[12]。第四,生育对已婚女性就业质量的影响。陈婷婷(2018)研究认为生育对流动女性的就业质量水平有消极作用[13]。盛亦男(2019)研究认为生育政策调整后女性就业质量明显降低,生育政策通过影响女性的生育子女数量和生育意愿,提升用人单位和女性承担的实际生育成本和潜在生育成本,生育子女数量对女性就业质量产生直接影响,而生育意愿则与全面二孩政策实施效果产生交互影响,进而影响女性的就业质量[14]。

以上研究多从单一、静态的角度探讨生育对已婚女性在劳动力市场中表现的影响,较少关注女性群体间的差异与分化,关于生育前在业、生育后仍在业的已婚女性这一群体的研究较少,鲜有文章探讨生育对该群体社会流动的影响。参考已有研究,本文采用职业地位分析在业已婚女性的社会地位,并对从定距和定类两个维度测量的社会地位进行实证研究,以确保实证结果及所得结论的可靠性和稳健性。本文的贡献在于,从静态和动态两个维度,探讨生育对在业已婚女性社会地位的影响,并探讨生育对在业已婚女性的影响在隔代照料孙子女、幼教机构照料、职业培训、互联网使用方面的异质性,丰富生育对已婚女性在劳动力市场中表现的影响研究。

三、数据来源、变量描述和模型选择

(一)数据来源

本文采用2010年、2016年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据(1)解释变量生育状况由2016年不满6周岁的幼年子女数量衡量,故使用2010年与2016年数据匹配获得职业流动,以保证在2010年与2016年的生育状况不同。,CFPS由北京大学中国社会科学调查中心实施,旨在通过跟踪收集个体、家庭、社区三个层面的数据,反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁,为学术研究和公共政策分析提供数据基础。本文主要关注生育行为对在业已婚女性职业地位的影响,将2010年职业地位数据与2016年职业地位数据进行匹配,最终得到1 359份追踪样本。利用这些数据资料,本文可以较为全面地检验中国20~49岁已婚育龄女性生育对其职业发展的影响。

(二)变量描述

1.被解释变量

本文以职业ISEI得分、职业EGP分类、职业流动作为被解释变量考察已婚女性的社会流动情况。测量职业地位有定距层次和定类层次两种不同的方式。

国际社会经济地位指数ISEI是对职业地位的定距层次测量,构造SEI的相关变量通常是教育和收入,但这里的教育和收入是指每一种职业从业者教育和收入的平均水平,SEI衡量了一份职业所具有的特征能在多大程度上把人的人力资源(教育)转化为人获得的报酬(收入),后来,SEI指标经过甘泽博姆等(Ganzeboom et al.,1992)[15]的发展,形成了国际通用的版本,即ISEI。ISEI指标被广泛用于研究地位获得和社会流动[16],是综合多种社会经济因素进行排序和赋值,客观衡量职业地位的指标[17]。本文采用国际社会经济地位指数ISEI得分来定距测量样本的职业地位。2010年,职业ISEI 得分为取值20~88的连续型变量,2016年,职业ISEI 得分为取值20~88的连续型变量,社会经济地位越高的职业,职业ISEI得分越高。

为了有助于分析流动部门界限,本文采用职业的EGP编码进一步研究生育对已婚女性社会流动的影响。EGP是埃里克森等(Erikson et al.,1979)[18]提出的阶级分类,经常被用于社会流动的研究中,与ISEI不同,EGP是一个定类层次的测量。EGP是按照雇佣关系来区分不同职业在劳动力市场和生产单位中的不同位置,因此,EGP分类主要的依据是职业的雇佣状态(自雇/受雇)和管理状态(管理多少人)。按照吴晓刚(2007)[19]和盛智明(2013)[20]对职业的排序分类,本文采用六类职业的EGP编码[15,18,21],职业EGP分类按照职业地位由低到高依次为(2)其中,需要说明的是,务农人员定义为自雇佣的农场主、(无技术)的农业劳动者;工头/技术工人定义为低级技术人员和体力管理者、熟练体力工人;小业主定义为有雇员的小业主、没有雇员的小业主;专业技术人员/管理者定义为大资本家、高级专业技术人员和经理人、低级专业技术人员和经理人。:务农人员、半技术/无技术工人、工头/技术工人、小业主、常规非体力工人、专业技术人员/管理者,并依次赋值为1~6。

作为对职业地位的测量,同样的ISEI分数的职业或者在同一EGP阶级类别的职业在地位上的同质性较强,而不同分数和不同分类则反映出职业之间的差异性。ISEI和EGP指标提供了较好的对不同职业人群分类的标准。为从动态角度考察生育对已婚女性职业生涯的影响,本文进一步实证研究生育对已婚女性职业流动的效应。匹配在业已婚女性2010年、2016年的职业ISEI得分与职业EGP分类,其中,∀(ISEI2016

关于被解释变量的描述性统计见表1与表2。

表1 职业ISEI得分

表2 职业EGP分类

2.核心解释变量及控制变量

核心解释变量已婚女性生育状况由不满6周岁的幼年子女数量衡量,并剔除0~6岁子女数量中超过2个数量的样本。

控制变量中,孩子白天或黑夜最主要由祖辈照顾,赋值为1,表示祖辈照料孩子,否则为0;孩子白天或黑夜最主要由托儿所或幼儿园照顾,赋值为1,表示幼教机构照料子女,否则为0;参加职业培训,赋值为1,否则为0;使用电脑上网表示使用互联网,赋值为1,否则为0;农业户口、拥有住房产权、居住在城镇赋值为1,非农户口、未拥有住房产权、居住在乡村赋值为0;学历以受教育年限度量;工作经验由年龄减去受教育年限再减去6计算获得;对人情礼支出取对数,即令j=ln(J+1);以各地城镇人口占总人口比重作为衡量城镇化水平指标;按照省份分布引入东、中、西、东北部划分的虚拟变量(3)按照国家统计局的划分,东部省份包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部省份包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部省份包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);东北省份包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。。

关于核心解释变量及控制变量的描述性统计见表3。

表3 核心解释变量及控制变量

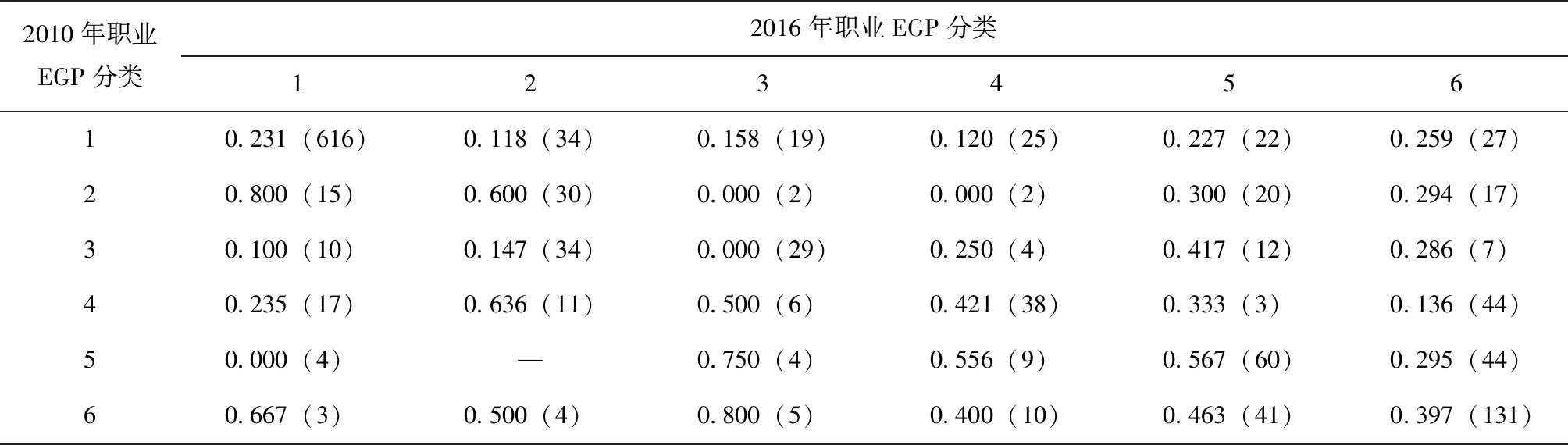

匹配2010年、2016年已婚女性职业EGP分类及职业ISEI得分后,分别建立了6维与5维的职业流动表,详见表4和表5。

根据表4与表5,对角线部分代表未发生职业流动,对角线的上半部分代表职业向上流动,下半部分代表职业向下流动,对比职业向上流动部分与职业向下流动部分的平均幼年子女数量发现,职业向上流动部分的平均子女数量低于职业向下流动部分的平均幼年子女数量。幼年子女数量增多将导致职业向下流动,对于此推断将在后文进一步实证检验。

表4 幼年子女数量与职业EGP流动表

表5 幼年子女数量与职业ISEI得分流动表

(三)模型选择

被解释变量职业ISEI得分为连续变量,因此,采用OLS模型实证分析生育对职业ISEI得分的影响,估计模型为:

ISEIi=βISEI1Fertilityi+βISEI2Xi+εISEIi

(1)

其中,ISEIi代表已婚女性i的职业ISEI得分,职业ISEI得分的取值范围为20~88,值越高则职业地位越高;Fertilityi代表2016年当期在业已婚女性育有的幼年子女数量;Xi代表的是2016年当期影响在业已婚女性职业ISEI得分的其他控制变量;εISEIi是随机误差项。

被解释变量职业EGP分类是有内在排序性质的离散变量,因此,采用有序Logit模型实证分析生育对职业EGP分类的影响,估计模型为:

Pr(EGPi)=f(βEGP1Fertilityi+βEGP2Xi+εEGPi)

(2)

其中,EGPi代表已婚女性i的职业EGP分类,职业EGP有六种分类,分别赋值为1~6,值越高则职业地位越高;Fertilityi代表2016年当期在业已婚女性育有的幼年子女数量;Xi代表2016年当期影响在业已婚女性职业EGP分类选择的其他控制变量;εEGPi是随机误差项。

被解释变量职业流动是有内在排序性质的离散变量,因此,本文采用有序Logit模型实证分析生育对职业流动的影响,估计模型为:

Pr(Diri)=f(βDir1Fertilityi+βDir2Xi+εDiri)

(3)

其中,Diri代表已婚女性i的职业流动方向,通过比较2010年职业ISEI得分、职业EGP分类与2016年职业ISEI得分、职业EGP分类获得,Diri=-1表示职业地位向下流动,Diri=0表示职业地位未流动,Diri=1表示职业地位向上流动;Fertilityi代表2016年当期在业已婚女性育有的幼年子女数量;Xi代表2016年当期影响在业已婚女性职业流动的其他控制变量;εDiri是随机误差项。

四、实证结果与分析

(一)基准回归

本文使用计量模型实证分析生育对已婚女性社会地位的影响。从静态和动态角度分别采用定距分析和定类分析,全面考察生育对已婚女性社会地位的影响。

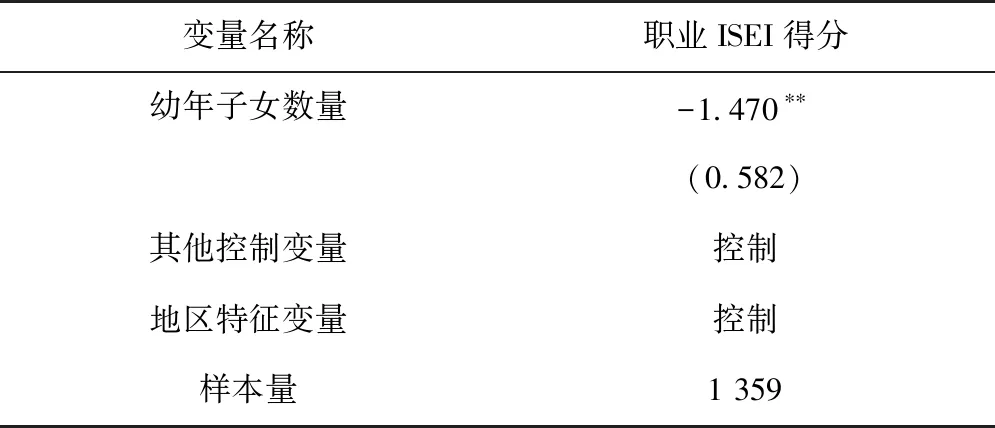

1.职业ISEI得分

首先采用OLS模型进行生育影响已婚女性社会地位的定距分析,考察幼年子女数量对已婚女性职业ISEI得分的影响,结果见表6。幼年子女数量的增加显著减少已婚女性职业ISEI得分。幼年子女数量的增加导致在业已婚女性职业地位下降。

表6 幼年子女数量对职业ISEI得分的影响

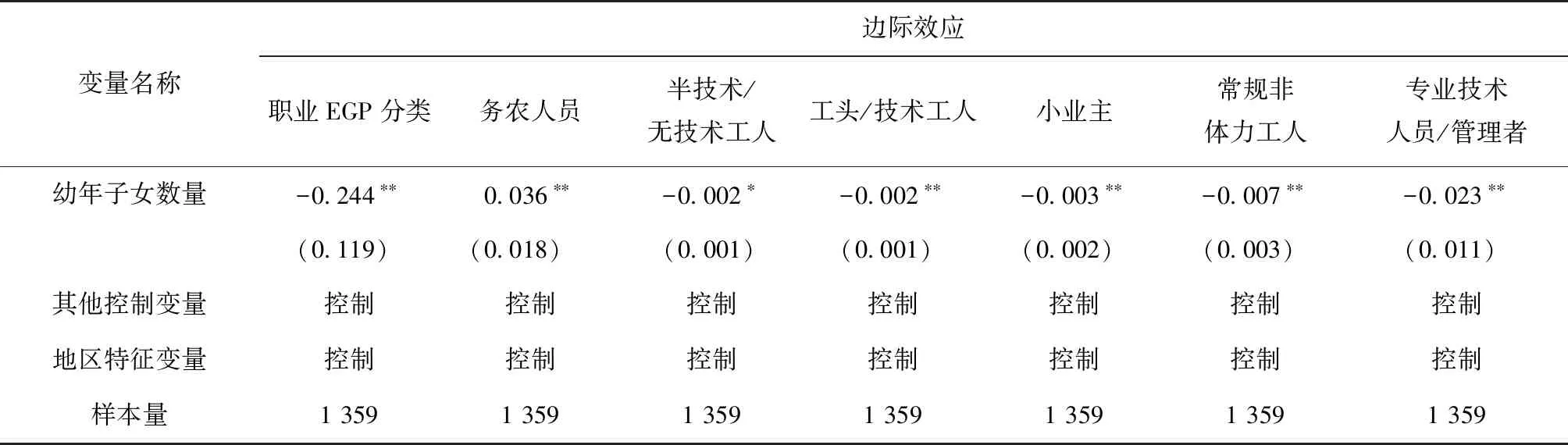

2.职业EGP分类

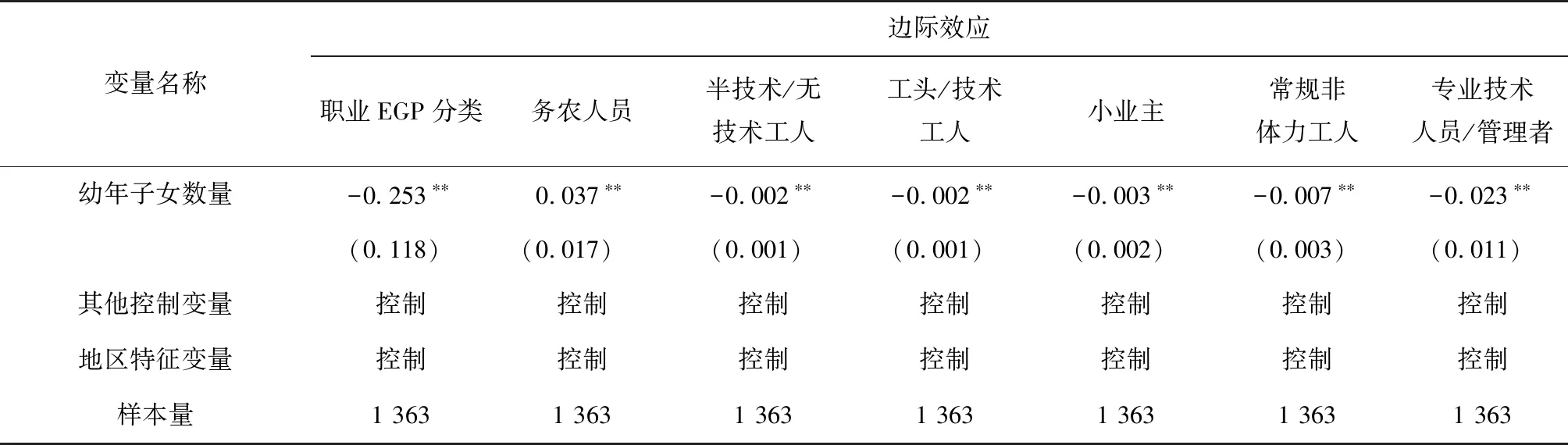

进一步地,本文采用有序Logit模型进行生育影响已婚女性社会地位的分类分析,考察幼年子女数量对已婚女性职业EGP分类的影响。表7显示,幼年子女数量对已婚女性职业EGP分类有显著负向影响。具体而言,由边际效应可知,幼年子女数量增加显著增加已婚女性成为务农人员的可能性,显著减少已婚女性成为半技术/无技术工人、工头/技术工人、小业主、常规非体力工人、专业技术人员/管理者的可能性,且对成为专业技术人员/管理者的负向影响程度最大。进一步验证了幼年子女数量的增加导致在业已婚女性职业地位的下降。

表7 幼年子女数量对职业EGP分类的影响

3.职业流动

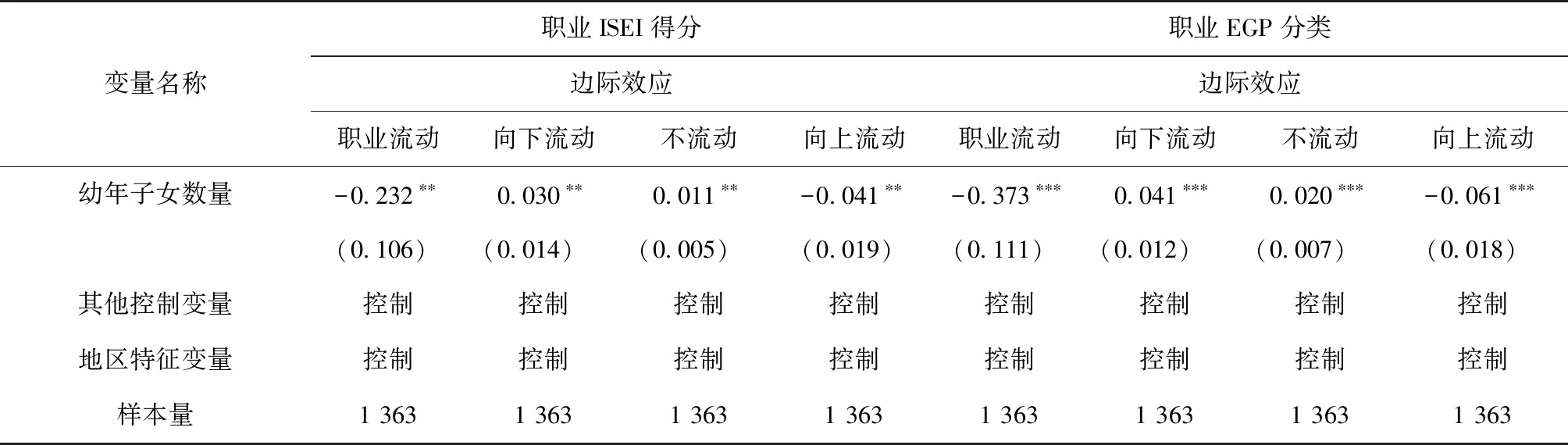

上述分析均是利用截面数据进行的对已婚女性社会地位影响的静态研究,横截面数据的回归分析只是社会地位的零散点,不足以反映其动态变化趋势。本文进一步匹配2010年、2016年已婚女性的职业地位,从动态角度考察生育对已婚女性职业变动的影响。考察幼年子女数量对已婚女性职业流动的影响,表8的结果显示,无论是职业ISEI得分还是职业EGP分类,幼年子女数量增加对已婚女性职业流动均有显著负向影响。具体而言,由边际效应可知,幼年子女数量增加显著增加已婚女性职业向下流动、职业不流动的可能性,显著减少已婚女性职业向上流动的可能性。进一步从动态角度验证了幼年子女数量的增加导致在业已婚女性职业地位的下降。

表8 幼年子女数量对职业流动的影响

(二)内生性

使用工具变量法克服可能存在的内生性问题,选择用“已婚女性个体所在区县除自己以外其他人的幼年子女数量情况”作为幼年子女数量的工具变量。需要注意的是,职业ISEI得分、职业EGP分类及职业流动的豪斯曼检验结果的P值均大于0.1,无法拒绝原假设,因此,幼年子女数量变量不存在内生性问题。

(三)分样本回归

根据上述分析可知,在业已婚女性职业地位与生育有显著的负向关系。不过,上述结果只是平均效应,受隔代照料、幼教机构照料、职业培训、互联网使用等多种因素的影响,生育对在业已婚女性职业地位的影响可能存在差异。为此,将进一步进行生育对已婚女性职业地位影响的异质性检验。

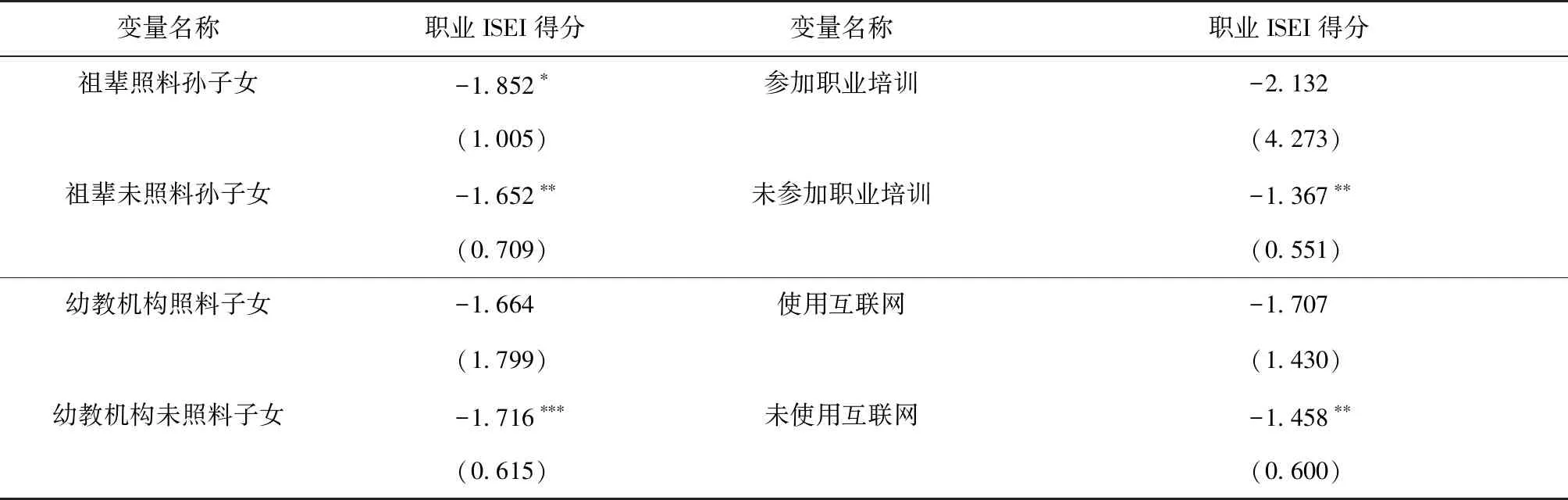

1.职业ISEI得分

首先进行定距分析,采用OLS模型进行生育影响已婚女性社会地位的异质性检验。表9显示,幼年子女数量增加对祖辈照料孙子女、祖辈未照料孙子女、幼教机构未照料子女、未参加职业培训、未使用互联网已婚女性群体职业ISEI得分有显著的负向影响。

表9 分样本回归分析之一

幼年子女数量增加对幼教机构照料子女、参加职业培训、使用互联网已婚女性群体职业ISEI得分影响不显著。较为完善的幼教机构、鼓励已婚女性参加职业培训、普及已婚女性互联网使用技能显著弱化了生育对在业已婚女性职业地位的负向影响。可能的解释是,幼教机构作为幼儿抚养配套措施,较为完善的幼教机构放松了已婚女性的时间约束,儿童母亲可以有更多时间专注于工作,参加职业培训提高在业已婚女性人力资本,使用互联网使得在业已婚女性灵活的工作场所和自由的工作方式成为可能,使女性能够平衡家庭和工作成为可能。

2.职业EGP分类

进一步分类分析,采用有序Logit模型进行生育影响已婚女性社会地位的异质性检验。表10显示,幼年子女数量增加对祖辈照料孙子女、祖辈未照料孙子女、幼教机构未照料子女、未参加职业培训、未使用互联网已婚女性群体职业EGP分类有显著的负向影响。具体而言,由边际效应可知,幼年子女数量增加显著增加祖辈照料孙子女的已婚女性群体成为务农人员、半技术/无技术工人、工头/技术工人的可能性,显著减少其成为常规非体力工人、专业技术人员/管理者的可能性;幼年子女数量增加显著增加幼教机构未照料子女的已婚女性群体成为务农人员的可能性,显著减少成为其半技术/无技术工人、工头/技术工人、小业主、常规非体力工人、专业技术人员/管理者的可能性;幼年子女数量增加显著增加未参加职业培训的已婚女性群体成为务农人员的可能性,显著减少成为其专业技术人员/管理者的可能性;幼年子女数量增加显著增加未使用互联网的已婚女性群体成为务农人员的可能性,显著减少其成为半技术/无技术工人、工头/技术工人、小业主、常规非体力工人、专业技术人员/管理者的可能性。

表10 分样本回归分析之二

幼年子女数量增加对幼教机构照料子女、参加职业培训、使用互联网的已婚女性的群体职业EGP分类影响不显著。较为完善的幼教机构、鼓励已婚女性参加职业培训、普及已婚女性互联网使用技能显著弱化了生育对在业已婚女性职业地位的负向影响。

3.职业流动

上述分样本分析均是利用截面数据进行的已婚女性社会地位影响的静态研究。本文进一步匹配2010年、2016年已婚女性的职业地位,从动态角度考察生育对已婚女性职业变动影响的异质性。表11显示,无论是职业ISEI得分还是职业EGP分类,幼年子女数量增加对祖辈未照料孙子女、幼教机构未照料子女、未参加职业培训、未使用互联网的已婚女性群体职业流动有显著负向影响,具体而言,由边际效应可知,幼年子女数量增加显著增加祖辈未照料孙子女、幼教机构未照料子女、未参加职业培训、未使用互联网的已婚女性群体职业向下流动、职业不流动的可能性,显著减少已婚女性职业向上流动的可能性。

表11 分样本回归分析之三

幼年子女数量增加对祖辈照料孙子女、幼教机构照料子女、参加职业培训、使用互联网的已婚女性群体职业流动影响不显著。较为完善的幼年子女照护体系、鼓励已婚女性参加职业培训、普及已婚女性互联网使用技能显著弱化了生育对在业已婚女性职业流动的负向影响。

(四)稳健性检验

上文分析均为剔除2个以上幼年子女数量样本的实证回归,考虑到存在部分样本生育2个以上幼年子女,且2021年中国开始实施三孩生育政策,本文进一步验证保留2个以上幼年子女数量样本时,生育对已婚女性社会流动的影响,以检验实证结果的稳健性。

首先采用普通最小二乘(OLS)模型进行生育影响已婚女性社会地位的定距分析,考察幼年子女数量对已婚女性职业ISEI得分的影响。表12显示,保留2个以上幼年子女数量样本,幼年子女数量的增加显著减少已婚女性的职业ISEI得分。幼年子女数量的增加导致在业已婚女性职业地位下降。

表12 幼年子女数量对职业ISEI得分的影响(保留2个以上幼年子女数量)

采用有序Logit模型进行生育影响已婚女性社会地位的分类分析,考察幼年子女数量对已婚女性职业EGP分类的影响。表13显示,保留2个以上幼年子女数量样本,幼年子女数量对已婚女性职业EGP分类有显著负向影响。具体而言,由边际效应可知,幼年子女数量增加显著增加已婚女性成为务农人员的可能性,显著减少成为半技术/无技术工人、工头/技术工人、小业主、常规非体力工人、专业技术人员/管理者的可能性。

表13 幼年子女数量对职业EGP分类的影响(保留2个以上幼年子女数量)

匹配2010年、2016年已婚女性的职业地位,从动态角度考察生育对已婚女性职业流动的影响。保留2个以上幼年子女数量样本,考察幼年子女数量对已婚女性职业流动的影响,表14的结果显示,无论是职业ISEI得分还是职业EGP分类,幼年子女数量增加对已婚女性职业流动均有显著的负向影响。具体而言,由边际效应可知,幼年子女数量增加显著增加已婚女性职业向下流动、职业不流动的可能性,显著减少已婚女性职业向上流动的可能性。

表14 幼年子女数量对职业流动的影响(保留2个以上幼年子女数量)

五、结论与建议

本文从动态和静态维度、定距和分类维度考察生育对在业已婚女性社会流动的影响,并探讨生育对在业已婚女性职业地位影响的异质性。研究结果显示,(1)幼年子女数量的增加导致在业已婚女性职业地位显著下降。幼年子女数量的增加对在业已婚女性职业ISEI得分、职业EGP分类、职业流动存在显著的负向影响。(2)生育对已婚女性社会流动的影响在祖辈是否照料孙子女、幼教机构是否照料子女、是否参加职业培训、是否使用互联网等方面存在显著差异。幼年子女数量增加对祖辈照料孙子女、祖辈未照料孙子女、幼教机构未照料子女、未参加职业培训、未使用互联网的已婚女性群体职业ISEI得分、职业EGP分类有显著的负向影响,幼年子女数量增加对幼教机构照料子女、参加职业培训、使用互联网的已婚女性群体职业ISEI得分、职业EGP分类影响不显著,幼年子女数量增加对祖辈未照料孙子女、幼教机构未照料子女、未参加职业培训、未使用互联网的已婚女性群体职业流动有显著的负向影响,幼年子女数量增加对祖辈照料孙子女、幼教机构照料子女、参加职业培训、使用互联网的已婚女性群体职业流动影响不显著。

基于此,本文提出以下建议:第一,增加儿童照护资源的供给,增加公共幼教机构的建设,特别是增加提供3岁以下婴幼儿照护服务的幼教机构,加强监管幼师资格的获取;第二,重视隔代照料现象,将隔代照料孙子女与幼教机构照料子女有机结合,加强社区建设,为照料孙子女祖辈提供可以带领孙辈娱乐、学习的活动场所,在祖辈感到劳累时可由其他专业人员暂为照料,同时可以实施一些旨在提高隔代照料支持质量的教育和培训项目;第三,积极鼓励生育的已婚女性参加职业培训,为其提供就业指导和职业技能培训;第四,积极优化网络平台应用及强化网络建设,普及已婚女性互联网使用技能,积极鼓励依托于互联网实现的就业。