番禺路的朋友圈

2022-01-19何菲

何菲

上海的路少有笔直方正的,番禺路、新华路、法华镇路、凯旋路等道路的走向都极难描述,一侧均都在淮海西路,然后辗转迷离,各奔前程,延伸开去,其形态布局让我想到小时候玩的一种桌游——游戏棒。

番禺路走向混沌,形态蜿蜒,调性南北差异巨大。它地处上海城市西区,南北跨长宁、徐汇两区,长约1 768米。1925年,工部局越界筑路,将其命名“哥伦比亚路”。自1843年开埠以来,上海的宽松友好、开放包容使其成为外国人在亚洲的黄金落脚地。当时美商普益地产公司在哥伦比亚路周边购地百余亩,兴建高级住宅区,作为在沪侨民和达官贵人聚居的后花园,这片整体区域被命名为“哥伦比亚住宅圈”。1943年,哥伦比亚路更名为“番禺路”。

番禺路的北端是延安西路。延安西路番禺路路口地块曾是“中国抗生素工业摇篮”——著名的上海第三制药厂,1951年制造出中国第一支青霉素,结束了从国外进口盘尼西林的历史。上海第三制药厂的前身是时任上海市长的陈毅批准建立的上海青霉素实验所。

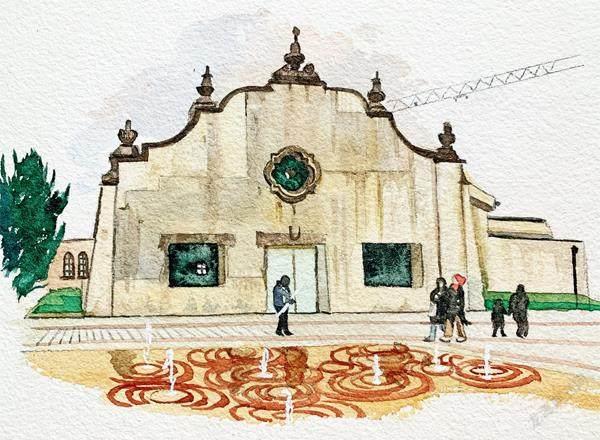

上海第三制药厂的对面则是为全国健康卫生事业做出过突出贡献的、近70年未曾开放的原上海生物制品研究所。在上海生物制品研究所时代,我曾隔着栏杆多次朝里探望,深潭古树,绿影婆娑,人迹罕至,神秘莫测。这片区域由3处历史建筑和11栋贯穿新中国成长史的工业改造建筑共同组成,内有孙科别墅、哥伦比亚乡村俱乐部、海军俱乐部及附属泳池和多幢工业建筑,曾是旅沪美侨的集会娱乐场所,如今成为文化、艺术、时尚、餐饮为一体的园区——上生新所。

番禺路的中端是上海影城和银星假日酒店。每年6月的上海国际电影节、电视节期间和各种新片首映时,常能见到各路明星在这里出没。那些关于电影节美好的回忆夹杂着湿漉漉的黄梅天气息。这块区域当年是哥伦比亚骑术学校,教授外国侨民子女基本的马术,后来又成了长宁板箱厂,再后来成了上海文化地标之一——上海影城。

番禺路北端与中端之间则有不少西式旧宅散落在弄堂深处,恰似遗珠,低调日常。番禺路55弄、75弄、95弄,平武路2号、8号、10号、14号、18号与著名的新华路211弄、329弄两条“U字型”别墅弄堂一起,最终串起了真正的“外国弄堂”线。那些深宅大院有些成了讳莫如深的会所,大多数仍是普通住家,百年岁月形成的物理与情感的皱褶,使其静水深流。

再往南,穿过红庄,就到了淮海西路。过了淮海西路就进入了徐汇区。番禺路的最南端在凯旋路,但番禺路的徐汇区段与长宁区段有着全然不同的调性。以淮海西路至延安西路那一段为直径的番禺路,穿起了哥伦比亚生活圈的精华。

前几天我和友人晚餐过后,沿番禺路信步往南,穿过了淮海西路、新华路、法华镇路、幸福路、牛桥浜路、云阳路、平武路,穿过上海交通大学、红庄、上海影城、银星假日酒店、幸福集荟、平武路附近的西式旧宅遗珠、有着许多鸽子元素的邬达克故居、被爬山虎缠裹的西班牙式洋房、上生新所哥伦比亚花园……一直走到延安西路口的一家露天咖啡馆喝了杯咖啡。法国梧桐树叶飘飞,无数岁月淬炼的细节渗透在哥伦比亚生活圈內。这里没有原法租界的矜贵和拗造型,也没有虹口原日本侨民和犹太人聚集区的沧桑,头顶上却依然有着悬铃木,有着千年法华的熏染,有着海纳百川、有容乃大的气韵,十分混搭,一任自然。

对旧物、旧情、旧人、旧厂房、旧时光的珍存与涵养,有节制、有策划的吐故纳新,仿佛是这片区域的一贯追求,勾勒出人文与生活业态的整体气质。这气质不仅可以呈现为法华镇路的千年石础和银杏树,也可以呈现为孙科、马相伯、于右任、贺绿汀、荣漱仁、董竹君、陈香梅、邬达克等等不胜枚举的住客,也可以是交通大学、东华大学、复旦中学、少年儿童出版社、光华医院,是“西区老大房”“红宝石”西饼店和终年排队的“秋霞阁”鲜肉大包,这气质也能被称之为“文脉”。也因此区域的一切风物,在我看来,除了叙述,还有意味。

秋雨滴滴答答打在伞上,心也湿润起来。感性是湿的,理性是干的。关于上海精致社区生活的大多数元素都在这一带伏藏、栖息并焕活,就会发现,一切都是对的:时间、地点、人物和因果。哥伦比亚生活圈跨越文理雅俗的,既市井又文艺、又暗燃的感觉,像极了命运。

这片区域从来不是上海的门面和名片,但从布局到细节皆有功夫,作为一种让大部分普通人安心过日子的空间一直存在着,保存了被忽视的世俗文化和市民价值,温良平静,传统摩登。中西新旧的冲突与融合成为这个区域的重要线索,它不仅是个完整的社区符号,更是个微缩的、开放的,有着精细颗粒度的上海。

我在这片区域生活了十几年。它不停进行着微更新,可无论那些小店、小街区如何变化,不管时间这只蜘蛛的编织创造如何错综复杂,神奇的是,这片区域的气质、观点与现实生活总是能够适配。别墅旧舍、书店黑胶、梧桐咖啡、华洋杂处,它既非一目了然的生机勃勃、万象更新,也不是寂灭无聊,而表现出动态恒定的哲学追求。这样的路,走一生都不会腻。

在我刚搬到这片街区时,番禺路还很静谧,从不堵车,“幸福里”还是一片封闭式的厂房,复旦小学还叫“幸福路小学”,旁边地块早就从钛白粉厂变成了文艺界官员名人云集的高档小区,华政附属中学还叫“番禺中学”,上生新所还是上海生物制品研究所,被爬山虎缠裹的西班牙式洋房还是一爿莫名其妙的婚纱店。当时在这条路上,每隔500米左右就有一家书报亭和彩票店,那是纸媒的黄金时代,每周几种报纸上、每月多种杂志上几乎都会有我的专栏,一家一家买过去,颇有成就感。当时云阳路番禺路口的中型超市还开着,在20世纪90年代至21世纪的最初十几年,上海有大量这种体量的超市。难得魔都下雪天,家人会在这家超市买火锅食材,我们在封闭式阳台上吃火锅。火锅的蒸汽映在窗上,家人就在窗上用手指画小熊,这情景好像过去了许多年,又仿佛还是昨天。

时间线再往前,千禧初年时魔都流行川菜,法华镇路至云阳路之间的番禺路上,有几家长条形的川菜馆,菜式精致不贵,是我与当时的闺蜜常常约会的所在地。我们还常去番禺路近虹桥路的“海蓝云天”洗68元的澡,那时大浴场也很流行。当时我们的话题是风花雪月、男人女人。后来她移民去了海外,消失在我的生活里。我也很少会想到她。我们之于彼此就像寂寞夜路上的一个伴,但记忆有时就像个强盗,不经意间就会突然从斜刺里窜出来。如今这些店成为日式居酒屋、烧鸟店和一些西式酒吧。

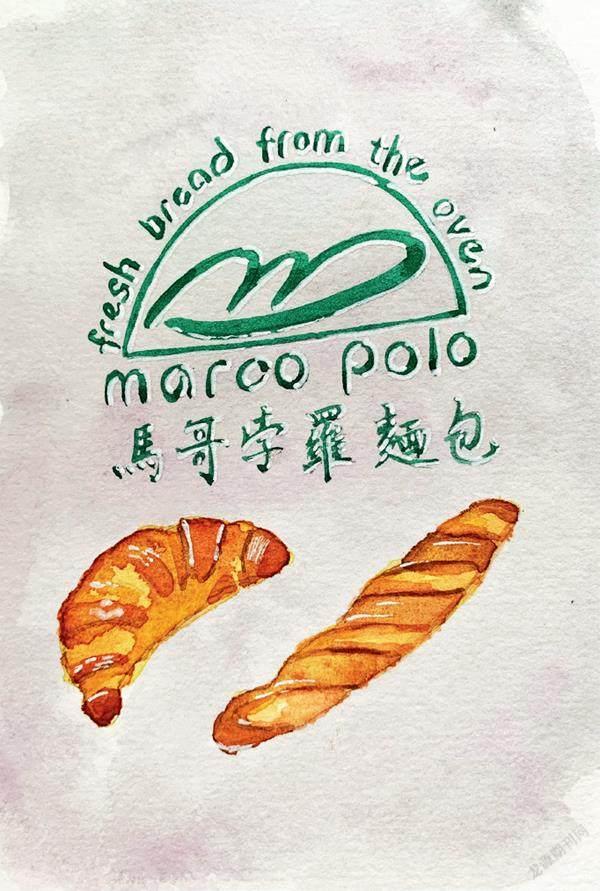

草蛇灰线,伏脉千里。回想起来,认识20多年的好友史蒂文(Steven)当年住在番禺路近虹桥路那头的高层大楼里。他一直是无龄感时尚青年,毕业后进入外企。千禧初年时我第一次去滨江大道“星巴克”、去百富勤广场楼上的“MBOX”、去当时瑞金宾馆、复兴公园一带老外云集的时髦酒吧都是他带着我。我们一直不紧不松的交往着,没有靠得很近却也一直在磁场范围内。十几年前他结婚移民去了美国,疫情以前每年有小半年在亚太地区开展业务,但上海西区的长宁仍是他自始至终的落脚点。我们的关系依旧像双轨,温暖童真。他记得许多细节,比如他初到美国回国休假时我请他吃清炒蟹粉,后来他每次吃到蟹粉总会想起我;我曾送过他一个扇面,《三国》的开篇,他带去了迈阿密,这扇面在他在美国重新开始生活和事业时,激励了他……我们一年见不了几次面,却依旧在早已搬到新华路的“MBOX”喝酒、在“马哥孛罗”、“棉花”酒吧、“鹿苑”吃东西,喝咖啡。

新华路的“马哥孛罗”是迟暮的女神,仿佛会与墙内的中式宫殿式大宅(陈果夫旧居)、原汉语大词典出版社相守到天荒地老。这是上海最后一家“马哥孛罗”门店,顾客都是街坊,店员清一色上了年纪的上海女人,白净温和。“马哥孛罗”有许多年没涨过价了。疫情以后,我很担心它消失,可后来它竟如期营业了。怀揣着刚出炉的“核桃魔杖”,我有种“但为君故,沉吟至今”的感动与惆怅。不过几个月后,它最终还是消失了。不久以后,“MBOX”也消失了,带走了我们的青春岁月。

因为疫情,史蒂文(Steven)自2020年大年初一回美国后,我们有近两年没见了。我将“马哥孛羅”“MBOX”消失的消息告诉他,他也唏嘘不已。等他下次回来,在这一片区域,我们能去坐坐的地方多了一处“幸福里”,这片由原上海橡胶制品研究所改造而成的文艺消费小街巷正日益成熟,也形成了薄薄的包浆。