立足基础 重视教材 聚焦素养

——湖南省2021年普通高中学业水平选择性考试第16题评析

2022-01-19湖南谢志刚曹一民

湖南 谢志刚 曹一民

湖南省高考物理试题在2020年前采用全国卷Ⅰ,从2021年开始自主命题。试题对第16题即选修3-4部分内容的考查主要围绕主干知识:简谐运动、振动图像、波动图像、光的折射定律和全反射定律、多普勒效应等。从考查题型来看,2017年选修3-4(1)和2018年选修3-4(1)为填空题、2019年选修3-4(1),2020年选修3-4(1)和2021年选修3-4(1)均为选择题,近5年选修3-4(2)均以计算题的形式呈现。下面笔者通过对一道高考真题的溯源与解析,分析近年来高考的变化,并提出一些自己的教学建议。

一、真题展示

1.2021年高考物理湖南卷第16题第(1)问

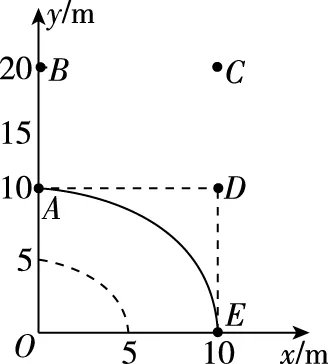

【题目】(1)均匀介质中,波源位于O点的简谐横波在xOy水平面内传播,波面为圆,t=0时刻,波面分布如图1所示,其中实线表示波峰,虚线表示相邻的波谷。A处质点的振动图像如图2所示,z轴正方向竖直向上。下列说法正确的是________。

图1

图2

A.该波从A点传播到B点,所需时间为4 s

B.t=6 s时,B处质点位于波峰

C.t=8 s时,C处质点振动速度方向竖直向上

D.t=10 s时,D处质点所受回复力方向竖直向上

E.E处质点起振后,12 s内经过的路程为12 cm

2.2021年高考物理湖南卷第16题第(2)问

【题目】(2)我国古代著作《墨经》中记载了小孔成倒像的实验,认识到光沿直线传播。身高1.6 m的人站在水平地面上,其正前方0.6 m处的竖直木板墙上有一个圆柱形孔洞,直径为1.0 cm、深度为1.4 cm,孔洞距水平地面的高度是人身高的一半。此时,由于孔洞深度过大,使得成像不完整,如图3所示。现在孔洞中填充厚度等于洞深的某种均匀透明介质,不考虑光在透明介质中的反射。

图3

(Ⅰ)若该人通过小孔能成完整的像,透明介质的折射率最小为多少?

(Ⅱ)若让掠射进入孔洞的光能成功出射,透明介质的折射率最小为多少?

二、真题溯源与解析

1.2021年高考物理湖南卷第16题第(1)小题溯源与解析

人教版高中物理选修3-4第十二章第4节最早出现用两组同心圆表示从波源发出的两列波来解释波的叠加现象,但是教材在第6节才提出“波面”与“波线”。相较于折射、全反射、干涉等概念,考生对波面感到相对陌生。纵观近年各地高考试题,浙江省高考题中多次出现用圆或直线表示波面,例如2017年11月浙江省普通高校招生选考物理第16题、2018年4月浙江省普通高校招生试卷第16题等。2021年湖南高考第16题第(1)小题[以下简称第(1)小题]源于2020年1月浙江选考试题第16题。

1.1 题源

【例题】(2020年1月浙江普通高校招生选考物理试卷第16题)如图4所示,波源O垂直于纸面做简谐运动,所激发的横波在均匀介质中向四周传播,图中虚线表示两个波面。t=0时,离O点5 m的A点开始振动;t=1 s时,离O点 10 m的B点也开始振动,此时A点第五次回到平衡位置,则

( )

图4

A.波的周期为0.4 s

B.波的波长为2 m

D.t=1 s时AB连线上有4个点处于最大位移

1.2 题源演变

本题考查了波动规律,采用“波面”与“波线”描绘波的传播性质,在同一波面上的各点振动情况相同。根据振动时间与振动次数可求得周期,根据两波面的距离可以求得波长,结合波长与周期关系可求波速,分析AB间波形可以确定处于最大位移处的质点。第(1)小题的考查方向与题源一致,选项设置为对传播时间、质点所处位置、回复力方向、波速及振动路程的求解。但第(1)小题所给条件从题源的直接给出演变成把研究的点设定在直角坐标系中,需要考生计算各点所在波面之间的距离,从而得到波长。对周期的求解由题源通过文字交代演变成通过图2振动图像直接读取,对振动质点的位置确定由题源的最大位移位置演变成根据参考点到波源的距离来确定质点所在位置,真题的总体难度在增加,需要考生熟练运用“波面”“波线”概念结合波动规律解题。

1.3 2021年高考物理湖南卷第16题第(1)问解析

2.2021年高考物理湖南卷第16题第(2)小题溯源

2.1 题源

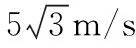

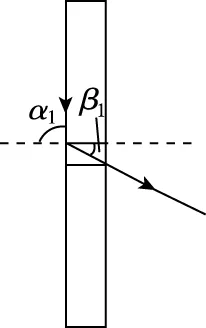

考生反馈:对“掠射”的概念模糊不清,“掠射”即光线的入射角等于90°时的入射现象。“掠射”的概念源自于人教版2010年4月第3版教材的思考与讨论部分。

不同的介质,由于折射率不同,在空气中发生全反射的临界角是不一样的。请大家计算光从折射率为n的某种介质射向空气(真空)发生全反射时的临界角C。

计算时可以先考虑图5的情形:光以接近90°的入射角从空气掠射进入介质,求出这时的折射角,根据光路可逆的道理,也就知道光从介质射入空气时发生全反射的临界角了。

图5

2021年湖南高考第16题第(2)小题[以下简称第(2)小题]源自于人教版2010年4月第3版教材第十三章第2节课后习题,如下:

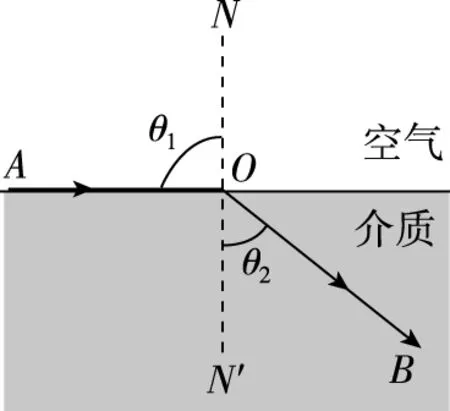

【例题】为了从坦克内部观察外部目标,在坦克壁上开了一个孔。假定坦克的壁厚20 cm,孔的直径为12 cm,孔内安装一块折射率1.52的玻璃,厚度与坦克的壁厚相同,坦克内的人通过这块玻璃能看到的外界的角度范围为多大?

图6

2.2 题源演变

教材课后例题选取从坦克内部观察外部目标为问题情境,考查光的折射、全反射等物理知识。学生根据题意画出光路图再利用几何关系求得视角范围。类似的生活场景还有“猫眼”“门洞”“光纤传导”等模型,这类模型的试题往往设置成求最值问题,即求最大视角、最大入射角、最大出射角等。第(2)小题以这些模型为蓝本,以中国传统文化为背景创设问题情境,引入“掠射”概念使得题目更加生活化、题意更明了化。

2.3 2021年高考物理湖南卷第16题第(2)问解析

【解析】(1)折射光线作图如图7所示

图7

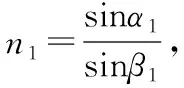

(2)如图8,在“掠射”的情况下,当折射率取最小值时

sinα1=1 sinβ1=sinβ

图8

【总结】从第16题两小题的题源我们可以看出高考重视对基本规律的运用和对基本概念、基础知识的考查,适当加入源于教材的模型,能引导教学回归教材基本内容,促使教师与学生重视教材资源,夯实学科基础。

三、试题评析

1.题型稳定、难度适中

近5年高考湖南考卷对选修3-4考查内容及题型如下:

年份题号 2017年2018年2019年2020年2021年选修3-4(1)波、振动图像 光的折射波、振动图像 多普勒效应 波、振动图像 选修3-4(2)光的折射波、振动图像 光的折射波的干涉光的折射

从近几年的考查情况来看,试题题型稳定,难度适中。重点对教材主干知识进行考查,体现了今年高考湖南卷物理试题求稳的特点。

2.以具体情境为依托,传统模型再创新

相对于往年传统的波动图像题,第(1)小题采用“波面”与“波线”来描绘简谐横波,考查学生是否理解同一波面上的所有质点的振动情况一致,且沿任意波线传递的振动形式仍可以用正余弦函数表示。通过“波面”虚、实线之间的距离可求得波长,由振动图像获取周期,结合参考点到波源的距离、根据振动的周期性特点可以得出各点的运动情况和受力情况。

对考生而言,本题有三大难点:(1)对“波面”和“波线”的概念理解不透彻,导致对模型的理解不清。(2)无法确定研究点到波源的距离与波长的关系,无法确定研究点的振动情况。(3)没有掌握沿任意“波线”方向可以用正余弦函数描述能量的传递形式。

第(2)小题以小孔成像作为信息导入,考查了折射定律。解答此题要根据光的直线传播情况,画出光路图,根据模型中的几何关系求出折射角、入射角,然后根据光的折射定律或全反射条件求出介质的折射率。高考评价体系规定了以情境来承载考查内容,实现考查要求。本题取材于生活中常见的小孔成像现象,以光通过透明介质时的折射现象为生活实践问题情境,考查学生分析和解决实际问题的能力。学生在解答此题时有以下难点:(1)无法正确作好临界光线、无法确定好临界光线的入射角和折射角。(2)对“掠射”概念模糊不清。

3.凸显对物理素养与能力的考查

《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》明确了物理学科核心素养为物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任。

第(1)小题考查运动观念、相互作用观念、能量观念,要求学生必须掌握波动图像与振动图像的区别,理解波的传播过程中只传递振动的形式和能量,在简谐横波中所有质点只在平衡位置附近上下振动,并没有“随波逐流”。选项BCD考查科学思维和科学探究能力,要求学生能从物理学的视角对简谐横波的本质属性、波的传播和机械振动过程中的内在规律进行分析,以“波面”、“波线”描述简谐横波的方式进行模型建构,并进行科学推理,得出结论。

挖掘中国元素,讲好中国故事,第(2)小题以中国古代著作《墨经》中的小孔成像实验为切入点了解中国古代自然科学的发展。试题考查物理观念:光在同种介质中的直线传播和在不同介质分界处的折射现象;科学思维:将生活情境转化成物理模型,把光在孔洞中的传播转化为光在矩形透明介质中的折射模型;科学推理:确定好临界光线,找好入射角和折射角,利用折射定律求解介质折射率。

四、教学启示

1.回归课本,重视对基本物理概念和规律的复习

选修模块试题内容大部分题源来自于教材,因此教师在课堂中要把所有概念、原理讲解到位,在讲解重点知识和常用概念的同时也要兼顾对冷门考点和生僻概念的学习,构建全面的物理知识体系。重视教材“思考与讨论”“演示”“练习与应用”“做一做”“科学漫步”等栏目,使教学回归教材基本内容。师生要充分挖掘课本例题,提炼例题中的模型与原理,训练学生的科学思维能力,对例题进行一题多解、一题多变,再归纳概括,建模重构,做到同中求异、异中有同。教师还要充分体会教材插图的含义,引导学生积极探究,训练学生将教材部分插图简化成物理模型,提升学生解决问题的能力,培养学生的学科核心素养。

2.重视由生活实际情境建构物理模型

学生在掌握物理学科基本知识、基本规律的同时,要学会根据实际情境运用科学思维、科学方法解决生活实践中的物理问题。高考试题绝不是教材知识的简单回顾,也不是对基本概念、基本规律的直接应用,教师讲解基本物理模型时要把情境融入生活,注重学生的“最近发展区”,拔高学生的认知水平。第(2)小题的模型来自于生活中的门洞“猫眼”、坦克的观察镜等。因此教师在教学过程中要善于从日常生活生产、体育运动、科学事件、环境保护等方面选取素材,创设物理情境,培养学生建构物理模型的能力。