发现“马”

——达·芬奇早期绘画作品《三王来拜》再研究

2022-01-15李军

李 军

一、《三王来拜》及其构图分析

达·芬奇1472年“出师”之后并没有离开他的老师,而是继续留在委罗奇奥的工作室。1476年,他被卷入一场涉及男同性恋的“性丑闻”,并在佛罗伦萨被起诉;官方文件上,关于他的身份是“公证员皮埃罗·达·芬奇之子列奥纳多,他与安德里亚·德·委罗奇奥住在一起”①

——说明至少到这一年,他仍是师傅工作室中的成员。至于他所扮演的具体角色,大概是类似于工头或者合伙人之类,因为委罗奇奥工作室的性质本身就以“合作”著称。而具有多种艺术天赋(雕塑与绘画,尤其是油画)的达·芬奇,自然是不可多得的人才;几年内他在委罗奇奥工作室创作的作品中,留下了大量他参与制作的痕迹②。

正如官方文件强调的那样,达·芬奇早期阶段中,有两个男人扮演着关键的角色。一个当然是他的老师委罗奇奥;而从1477年他独立开设作坊之后,则是他的父亲皮埃罗·达·芬奇。作为佛罗伦萨著名的公证人(相当于律师),父亲成为了儿子作坊业务的经纪人。从他自立门户到他远赴米兰之间的五年内,达·芬奇接受过两件重要的委托,均得益于父亲的斡旋。之一是为领主宫的礼拜堂绘制一幅表现圣诞题材的《牧羊人来拜》(只有草图,未完成);另一件就是我们即将讨论的《三王来拜》(L’Adorazione dei Magi,图 1)。

1481年,达·芬奇接受了位于佛罗伦萨城外的奥古斯丁修会斯克贝托的圣多纳托教堂(San Donato a Scopeto)的委托,绘制一幅祭坛画《三王来拜》,当时他29岁。这幅画的形制十分巨大(240厘米×244厘米),是他迄今为止绘制的最宏阔的画卷,是一项艰巨的挑战。修会要求画家于20至30个月内完成作品,开出的条件是300弗洛林,外加一处房产的三分之一产权。但达·芬奇需要将其中的150弗洛林支付给房产捐赠人的女儿作为嫁妆,并且自行负担绘画材料的费用③。这是一个奇怪的合同,其中复杂的条件很难以执行,也为达·芬奇最终未能完成作品埋下了伏笔。

“三王来拜”的故事出自《新约·马太福音》。东方的三位博士(the Magi)夜观星象得知救世主即将诞生,就随着明星的指引来到伯利恒,在一个马厩找到了圣母玛利亚和刚刚诞生的圣婴耶稣,为他奉上黄金、乳香和末药④。这个故事在文艺复兴时期的意大利尤其是佛罗伦萨传播甚广,其中有两个理由。一是三王来拜日与耶稣的受洗日重合,都在一月六日;二是施洗约翰即佛罗伦萨的保护圣徒,他在这一日为耶稣受洗,使每年的这一天成为佛罗伦萨城市的节日。通常,佛罗伦萨城市都会举办盛大的仪式和游行,导致表现这一题材的绘画,也会把三王的随从和游行的行列绘制在一起,传说和现实融为一体⑤。

达·芬奇的《三王来拜》在艺术史上获得极高的评价。瓦萨里在《大艺术家传》的第二版(1568)中,把达·芬奇称作是用“第三手法”或“现代手法”(terza maniera, la moderna)创作的第一人,而《三王来拜》则是他所谈论的最早的绘画作品之一⑥;克拉克也称其为“15世纪最具革命性和反古典的绘画”⑦。那么,重新面对这样一幅杰作,一个同样“被榨过无数次的柠檬”,又有什么可以再发现、再言说的呢?

关于画面的构图,可以把前人的代表性研究大致概括为三点:

第一,画面以抱着圣子的圣母为中心。

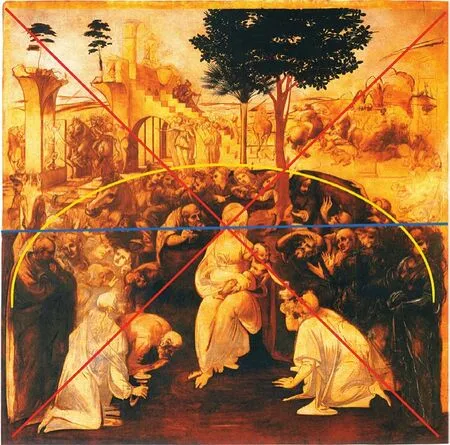

这一点非常容易确定,因为它即画面的几何中心。我们只需要在画面上画出对角线,即可找到它(图1的交叉红线所示)——抱着圣子的圣母。Kemp认为这个中心表示了绘画本身具有仪式的属性,在此圣母成为了一个“圣祭台”(a sacred ‘altar’),以接受三王对于其上的耶稣的崇拜⑧。

图1:达·芬奇《三王来拜》,油画,240厘米×244厘米,佛罗伦萨乌菲齐美术馆,1481~1482年

第二,三角形置于一个半圆之中。

克拉克最早提到类似的说法;但最典型的表述莫过于他的学生Kemp:“前景人物的整体布局……就是把一个金字塔放入一个半圆之中”⑨。Kemp进一步认为,达·芬奇在此塑造的并非一种单纯的“抽象系统”,而是隐匿着一个用形式语汇表述的、类似于建筑结构的稳定布局,可以比拟为教堂中“主祭坛”(high altar)和“半圆形后殿”(apse)的关系⑩。这里的“主祭坛”即三王和圣母子构成的三角形,而“半圆形后殿”,则是由前景中所有人物和动作构成的一个激越不安、骚动起伏的半圆形空间(图1的黄线所示);二者之间的关系,意味着因为中心救世主的“显圣”,从而导致周边世界犹如风暴和漩涡般的变动。

第三,上与下、前景与后景的戏剧性对比。

把画面按上下分成两半,也把所在世界分成两半。下半部分构成前景,上半部分构成后景。在Zöllner看来,后景(上半部分)残破的建筑代表大卫王的宫殿,相互征战的骑士代表三王带来的人马;前景(下半部分)中围绕着耶稣的人群则代表着救世主带来的和平、宁静与赐福的状态;区分前后与上下的中线(图1中蓝线所示),意味着把世界和时间分成了旧约和新约、耶稣之前和耶稣之后两个时代⑪。阿拉斯则用“盲目之域”(le lieu de l’aveuglement)和“上帝显圣的荣耀证明”(l’évidence glorieuse de l’Épiphanie)的表述,分别代表中线上下的两个世界⑫。

上述构图分析固然精彩,但并不充分。借用阿拉斯“分析的图像志”(une iconographie analytique)中的表述,真正的“图像志”不仅应该研究图像的“主题”(le sujet-theme,相当于传统图像志的意蕴,处理图像在文本、思想和学说上的渊源),还应该探索图像中的“主体”(le sujet-auteur),即图像作者与其作品之间隐匿与复杂的联系,尤其是“私密”的联系⑬。显然,上述分析(包括阿拉斯自己的)主要给出的仍然是图像中“主题”的意义,并没有涉及图像中的“主体”。另一方面,它们对图像的观看仍然有重要的遗漏,导致它们据此得出的结论,仍有调整和补充的必要。

二、构图的再分析

我们的再观看将把《三王来拜》与它的两张草图联系起来,考察它形成最后构图的三个阶段及其可能的理由。

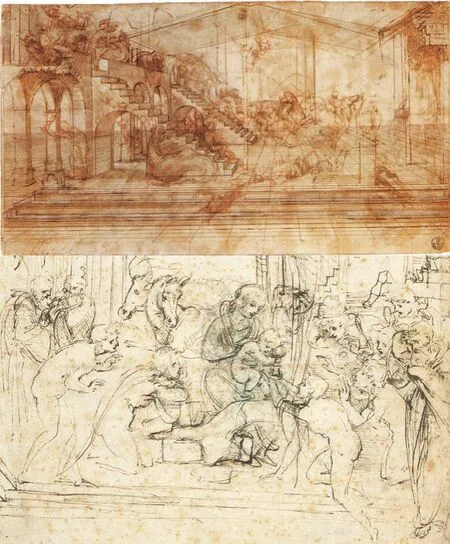

现藏巴黎卢浮宫的草图(图2)应该是达·芬奇构思《三王来拜》的最初阶段。它的24厘米×21.3厘米的尺幅,使它具有一个略呈长方形的纵向构图。克拉克早就指出该图“笔触柔弱且画面重心涣散,仿佛是列奥纳多仍在组织其思绪”⑭。我部分同意这个判断,但有重要的保留。这涉及到如何评价这幅草图中一个独特的细节——在我看来,它在三个阶段的图像中一如既往地保留着,但却很少引起达·芬奇研究学者们的注意,更没有得到应有的重视。

图2:《三王来拜》第一阶段草图,28.4厘米×21.3厘米,巴黎,卢浮宫素描部(R.F.1978),1481年

即,其同时代表现同一题材画作的惯例,是将圣母子背后代表旧时代的古代宫殿(暗指耶路撒冷神殿或所罗门的宫殿),和代表新时代的耶稣诞生时的马厩同时画出,同时并置,象征着前后相续的关系(如波提切利和菲利皮诺·利皮,图3、图4),但是在本图中,达·芬奇很可能在历史上是第一次,将它们组合在同一幢建筑之中。我们可以看出,作为一个方形(或长方形)建筑,它的左翼是由方柱、半圆拱组成的庄严的古典建筑;它的正立面和右翼,则是十分简陋的木构建筑框架,可以看见其木质横梁直接架在分叉的树干之上(这一表现马厩的特征亦也可见于波提切利的画中),二者看上去非常不同,但在画中,它们却被近乎天衣无缝地融作一体(可以观察正立面古典拱门和横梁的连接)。另外一处,是画面右端,露出似乎是同一幢古典建筑的下沉式地面,有几道门廊通向右侧画外的空间,还有两道楼梯将上下两个空间连接起来。这部分大概可以印证克拉克所谓的“不确定性”和“缺乏透视关系”⑮。

图3:波提切利《三王来拜》,木板蛋彩画,111厘米×134厘米,佛罗伦萨乌菲齐美术馆,约1472~1475年

图4:菲利皮诺·利皮《三王来拜》,木板蛋彩画,258厘米×243厘米,佛罗伦萨乌菲齐美术馆,1496年

然而,不管这个建筑如何奇怪,它在画面中的功能却十分明确;它犹如一个舞台背景,扮演着衬托建筑前面平台上圣母子和朝拜人群的作用。尤其是建筑正立面上的两根柱子,它们一旧一新,一庄重一平凡,正好把圣母子和人群框限和凸显出来。

乌菲齐美术馆收藏的第二张草图(图5),则代表了图像发展的第二个阶段。在这张图中,尺幅从原先的纵向构图改成了横向构图(16.3厘米×28.9厘米)。但达·芬奇所关心的焦点并非构图的方向,而是构图的新方法;他要尝试如何用科学的透视法来重新结构画面,使得原先因缺乏透视而显得“涣散”的构图呈现出新的面貌。他所采取的办法非常像一个科学家从事的“实验”,即通过设置实验条件来推求实验的结果;而乌菲齐草图正是一次“实验”。这个“实验”的程序大致如下:

(上方)图5:《三王来拜》第二阶段草图,16.3厘米×28.9厘米,佛罗伦萨乌菲齐美术馆素描与版画部(436 E), 1481年(下方)图6:第一阶段草图局部:圣母子和人群

他首先去除了原图中人群密集的下半部分,然后为上半部分配置了严格的线性透视的网格线;他把灭点设置在画面的右半部分——其位置据Kemp的讨论,相当于画面中的黄金分割点⑯,并聚焦于一个骑马骑士身上,以为画面增加空间的深度和秩序;他把古典建筑中的两道楼梯转移到画面的左半部分,再在画面右端增加了一个古典建筑;然后,他在这两个古典建筑基础上,致力于重建故事情节中所不可或缺的马厩的存在。这个马厩隐隐约约地在画面中浮现出来,其中心是画面最高处的一根三叉形立柱;画面中还有几道类似于立柱而又没有立柱功能的垂直线,形成一列Kemp所谓的“幽灵柱廊”(ghost clonnade)——据Kemp说这是为了探求画面中重要视觉轴线的所在⑰。然后,画家发现,在这样一个透视的世界中,一切都整饬谨严、判然有序,但一切都被束缚住了;而且,更有甚者,其中再也没有圣母、圣子和人群的位置了!

那么,该怎么办?

一种最自然的、也完全符合科学实验的选择,是把原图中去掉的下半部分重新加上去,然后恢复原图的纵向构图,呈现出图5、图6中的样态。

达·芬奇会怎么做?

是,又不是。

因为艺术是科学,艺术又不仅仅是科学。艺术的选择要比科学更复杂、更微妙。

首先,从现存第三阶段的完成品(《三王来拜》)来看,达·芬奇确实一定程度上恢复了卢浮宫草图中的纵向构图,把圣母子和人群放在了第二阶段图像的下面。

其次,第三阶段图也确实在上半部分保留或延续了第二阶段的诸多特征,如布局的调整和透视的画法。

除此之外,均是第三阶段的创新之处。

最显著的方面,即我们上文通过总结前人而概括的构图三特点,此处不再赘述。

以下权且补充一些我自己的新观察。

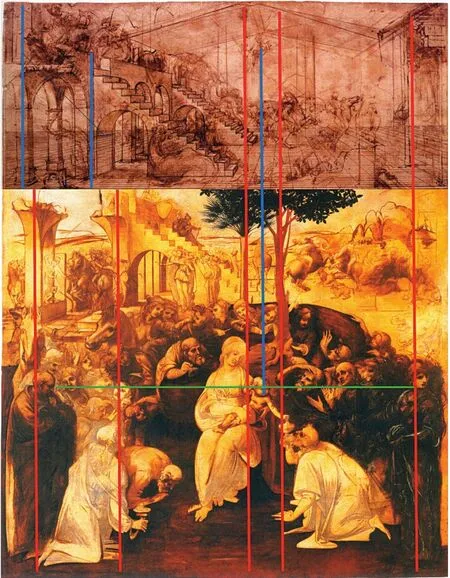

第一,关于透视灭点。

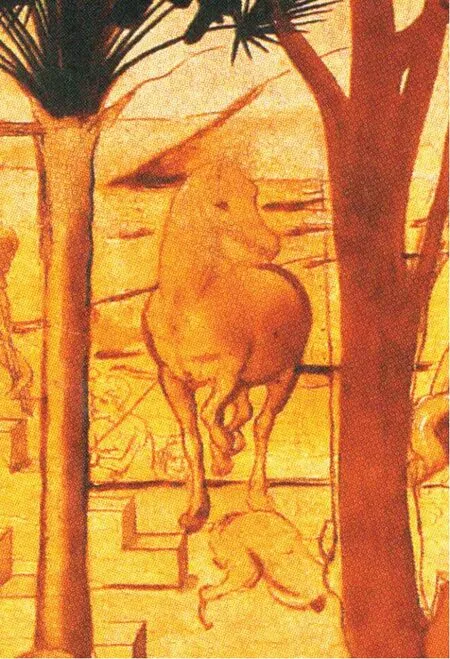

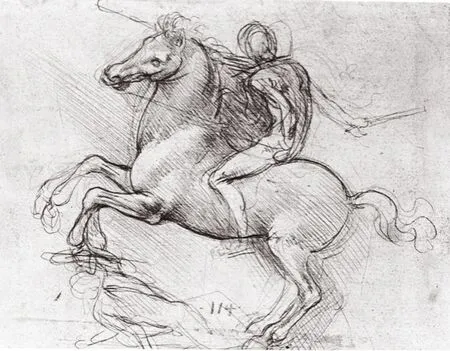

第二阶段草图上,达·芬奇设定的透视灭点在一匹腾跃而起的战马头上。这匹马在第三阶段图上也能看到,但它并不是新图的灭点。根据构图分析(图7)可以发现,新图的灭点已经转移到两棵树中间的一匹马的马头上。灭点位置的转移几乎不曾引起学者的注意,更不用说这一转移能够说明什么了。

图7:《三王来拜》透视灭点分析

这一转移首先涉及到两个阶段构图的差异及其原因。克拉克在分析第三阶段图构图时,最早提到图中存在四条垂直线,即“接近画面三角形中心的两棵树和底部的两个直立人物”⑱。但其实至少应该有五条垂直线——除了两棵树、两个直立人物,还有左边建筑的第二列废墟往下带出的垂直线(图8,下图五条红线所示)。五条垂直线基本上可以把图像分成四个自成一体的“空间单元”(space cells),每一单元都在自己之内和单元之间相互协调和彼此呼应,形成有机的组合。如若我们把两个阶段图像的相关部分并置在一起,就会发现,两个阶段右边的三条垂直线基本重合(图8三条长红线所示),说明第三阶段与第二阶段共享了这部分“空间单元”;至于左边上下错位的部分(图8上图左侧蓝线所示),其实并非不合逻辑,而是存在着可以解释的理由。因为第三阶段图像在第二阶段图像基础上向下发展,原先隐隐绰绰的马厩被转移到了图像右上角之后,圣母子和人群的活动就在两个建筑之间的空间展开,然而,原先的“空间单元”并没有随着建筑的消失而消失,而是保留下来继续扮演构图和结构方面的功能。例如,原有马厩的中心柱和原有灭点所在的垂直线,分别发展成为两棵树;为了填补马厩挪移之后这一部分过于宽敞的空间,采取了将画面的灭点和左侧建筑的两条垂直线各自向中心部分转移的策略。其中新的灭点被转移到了两棵树中间那匹马的马头上,正好位于下半部分小耶稣形象的上方,由此形成一条新的垂直线,一条中轴线(图8中央长蓝线所示)。

图8:第二阶段草图与第三阶段图整合之后的空间分析

第二,关于图像的中心。

因此,此前学者们关于图像中心在怀抱圣子的圣母的公论,就有重新检讨的余地。从新的分析来看,原先所谓的“三角形置于一个半圆之中”的构图形式,仅仅是基于图像的几何中心得出的结论,不仅与原图真实的构图形态不符,而且还会对发现原图的真正意蕴产生严重的遮蔽。既然图像的灭点在上部的这个位置,而图像义理的中心在下部的耶稣,这就启示我们,图像的中心本来就不是一个,而是两个。更准确地说,是由两点形成的一条中轴线,上面凸显出来的是两个形象:除了耶稣,还有一匹马。

几乎所有学者都把阐释的中心放在玛利亚和耶稣上面,很少有人看见过这匹马,发现它没有人骑乘,更谈不上关心一下它,问问它为什么会出现在两棵树之间?为什么它正好在图像的灭点上?它要干什么?它与同在一条轴线上的耶稣有什么关系?与图像作者达·芬奇又有什么关系?

第三,纵向轴线与横向轴线。

刚才的观察涉及到图像上有一条由两个中心组成的中轴线,提醒我们注意问题的复杂性;其实还需要提醒的是,图像中始终还存在着另一条轴线,它也有两个中心,却在左右方向上展开。

首先,它存在于第一阶段图像中我们所分析的作为圣母子背景的建筑框架,左边是古典柱式,右边是简陋树干;左边代表旧世界,右边代表新世界。

其次,在第二阶段图像中,同样存在着古典部件与马厩部件的对比,但左右关系开始变得不太清晰;古典部件在两侧,马厩部件在中央,形成好像要将第一阶段的左右关系转化为上下关系的态势。

复次,到了第三阶段,这种关系再次被调整回来,形成清晰的左右轴线关系:古典建筑在左边,马厩部件在右边;这种关系再次在中间的两棵树上得到重复和强化:左边的棕榈树圆润挺拔更接近古典柱式,右边的冬青树扭曲分杈更像是马厩的树干。

更明显的一对关系出现在画面下部的左右两侧,左边是一位老者,右面是一位青年。

届此,一个构图上隐隐约约的四方格局呈现出来。有意思的是,这样的四方布局,我们在《天使报喜》的研究中也发现过。那么,这个同样由纵向轴和横向轴组成的四方布局,是否也关系到破译达·芬奇《三王来拜》密码的关键?

我们先来处理横向轴。

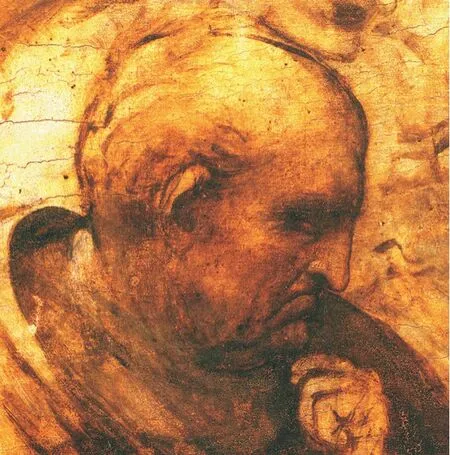

三、一个男人的“三种状态”

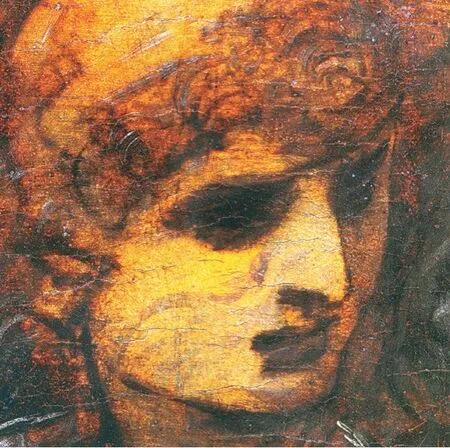

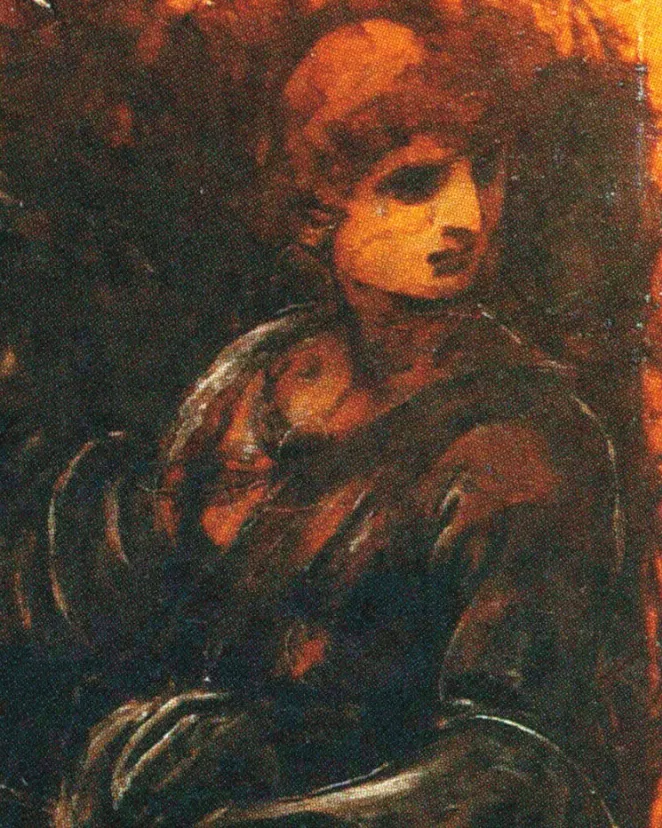

艺术史学者纷纷注意到图像底部两侧的一对极化的人物,但对其意义的理解则有所不同。克拉克把左侧的老者称作“哲学家”(图9),因为其形体的高贵和庄严;称右侧的青年为一位“浪漫形象”,因为他特立独群地看着画面以外(图10);但他对于人们通常认为后者是达·芬奇自画像的看法,则持谨慎意见⑲。Kemp的立场与乃师基本相同⑳。阿拉斯断定,这对人物的安排呼应了阿尔伯蒂《绘画论》中关于“故事画”(historia)应有邀约观众进入画面的“指事者”(admoniteur)的论述,但认为达·芬奇却以笔下人物漠然的表情和指向画外的动作,颠覆和超越了阿尔伯蒂㉑。最近Zöllner 进一步指证这两个人物的社会学意义,认为他们是佛罗伦萨社会广泛存在的老人与青年或父-子关系冲突的表征㉒。

图9:《三王来拜》局部:底部左侧的老者

图10:《三王来拜》局部:底部右侧的青年

我们则在关于《天使报喜》的论文中论证了达·芬奇早期绘画中美貌少年的自况意味。需要补充的是,这种自况并非自画像式的逼真,而是艺术意义上的移情和隐喻,不能作胶柱鼓瑟般的理解。福楼拜的名言“包法利夫人就是我”(Madame Bovary, c’est moi)脍炙人口,但没有人会根据福楼拜的长相去想象包法利夫人的倩影。在我看来,依然要从前文讨论过的“心灵惯习”的角度,根据达·芬奇艺术中在形式与技法上不断地重复出现的种种特殊倾向与偏好的具体情境,探寻其所对应的深层心理蕴涵与人生意义。

应该指出的是,达·芬奇笔下的极化人物正是一个不断重复出现的现象。图11和图12中出现的一对形象,前者出自委罗奇奥之手,后者出自达·芬奇之手,说明一个美貌少年和一个雄武老者的对比呈现(可能代表亚历山大和大流士),根源于他早期在委罗奇奥工作室接受的教育和训练。但委罗奇奥工作室中可能偶一为之的行为,在达·芬奇那儿却变成了一种终其一身欲罢不能的强迫性执念,贯穿于他的全部生涯。图13所示是他现存最早的极化形象,上面长着蓬松头发和略带鹰钩鼻子的少年,与委罗奇奥的大卫和本图中的青年如出一辙。图14所示则是他已在米兰时期的作品,少年形象略有变化,或许开始转向以他人(Salai?)为模特儿,但地包天形象(克拉克所谓的“胡桃夹子”形)的老者脸和二者之间的极化形态,则一如既往。

图11:委罗奇奥《亚历山大像》,大理石浮雕,55.9厘米×36.7厘米,华盛顿国家画廊(1956.2.1),约1480年

图12:达·芬奇《戴头盔的武士或大流士像》,素描,28.5厘米×20.7厘米,伦敦,大英博物馆(1895-9-15-474)

图13:达·芬奇《老者、少年与机器》,速写与手稿,20.2厘米×26.6厘米,佛罗伦萨乌菲齐美术馆素描与版画部(446Ev),1478年

图14:达·芬奇《老者与少年》,素描,21厘米×15厘米,佛罗伦萨乌菲齐美术馆素描与版画部,约1500~1505年

回到本图的例子。仔细观察图像整体,则可以发现,这对极化形象不仅起到了阿尔伯蒂所谓的“指事者”的作用,还在画面中扮演更为重要的结构性功能:可谓是构图中支撑起画面最重要的两块基石和两根立柱。它们继续向上发展,不仅可以与画面上半部分的两根柱子——代表旧时代的古典柱式和代表新时代的马厩树干——融为一体,而且还与画面中央的两棵树形成呼应和对位。前文曾经提及这两棵树其实是从第一阶段草图的建筑框架发展而来;就此而论,第一阶段中的构图形式经过两个阶段的演进并没有消失,而是得到了进一步的深化;只不过,原先新旧并峙的建筑框架,如今变成了整个画面的结构和造型的整体。同样,第二阶段中隐约浮现的“幽灵柱廊”也没有被取消,反而是隐身在画面中并使整个画面升华成为一幢无形的建筑!从中我们可以再次发现三个阶段图像之间合乎逻辑的发展。

进一步的观察还会有新的发现。

首先,在连接老者与青年的横轴上面,还有第三个形象——正在向三王赐福的小耶稣(图8)。作为画面中的真正核心,小耶稣往上连接其两棵树中间的那匹马(也是透视的灭点),形成一条纵向轴线;往左右连接起老者和青年,形成一条横向轴线,他自己则成为连接两条轴线的坐标本身。

其次,横轴上类似“哲学家”的老者若有所思地看向画面右方。这个位置使他的凝视既像是看向三王来拜的事迹,也像是看向右侧的青年;青年的姿态也显得暧昧和多义:他的双手都指向发生的事件,但他的脸却转向画面以外——这一表情也可以解读为是在逃避左侧老者逼视的眼光。

我并不否认这幅画作为宗教绘画的性质。但是,正如我们在《天使报喜》的研究中多次申论的,“把神圣与凡俗、公共性与私人性、客观性与主观性、画内音与画外音等诸多复杂的二元性关系,打造为一个高度平衡的艺术整体”,正是这一时期达·芬奇艺术创作的重要特色。这一次也不例外。这意味着达·芬奇在《三王来拜》的表层叙事中,同时镶嵌着一个高度个人化的深层叙事。既然如Zöllner所述,画中的老人代表着统治佛罗伦萨的父辈们的群体,那么它也必然代表着达·芬奇自己的两个“父亲”——生身之父皮埃罗和授业之父委罗奇奥;既然青年代表着无权无势的佛罗伦萨子辈们的群体,那么它也必然代表着一直被两个“父亲”控制着的他自己。这一点也可以在形象上得到印证:当年的达·芬奇29岁,父亲皮埃罗55岁,与画中人物的年龄正相当。

小耶稣的形象也可以在宗教含义之外,代表着一个正常的婴儿的形象。就此而言,横向轴线上的三个形象,其实正是一个男人的“三种状态”(图8绿线所示)。 Zöllner指出了画中三王形象异乎寻常的地方:达·芬奇没有将他们画成通常的老人、中年和青年的三种形象,而是都画成了老人㉓。但Zöllner并没有注意到,达·芬奇事实上是用另一套饱蕴个人色彩的语言替代了传统的图像惯例。因为另一套“三种状态”正好与他的个人境遇若合符契。

就耶稣生平而言,从作为婴儿的耶稣到作为传教者的耶稣,正好经历了30年的岁月。耶稣从30岁开始布道,33岁被钉十字架,意味着耶稣是从30岁开始走上了他自己人生的道路。奥古斯丁早就把基督徒的基本使命阐释为“模仿基督”㉔。15世纪下半叶,正是Thomas Kempis的《仿效基督》(De imitation Christi,1418~1427)一书在全欧洲以各种语言广泛传播之时;据统计,该书在1650年之前,累计出版了745版㉕。没有迹象表明达·芬奇是一个虔诚的基督徒,但也没有理由怀疑达·芬奇对于基督教义的基本常识。同一个达·芬奇可以在《天使报喜》中看到自己童年的身世,当然也可以在《三王来拜》中看到自己未来的使命。

一个值得关注的图像细节可以作为旁证:在图像上,人群中只有青年的眼光朝向画面以外的右侧;与此同时,正在向三王之一作赐福状的耶稣,其眼光和姿态与青年一样,朝向同一个方向(图15)。

图15:《三王来拜》局部:耶稣的眼神

另外两个同样值得关注的细节是:耶稣上方、两棵树中间的那匹马,也把眼光朝向同一个方向;而青年身上则穿着一袭盔甲(图16)。

图16:《三王来拜》局部:青年的眼神和身穿的盔甲

这又是为什么呢?

四、从“小马”到“巨马”

上半部分的战马之间存在着剧烈运动的态势。它从右侧冲突中扭头左向的马头开始,从右向左绕过背景逆时针回转(图17);然后群马和骑士从左侧古典建筑的两个缺口,如洪水般蜂拥而入,最后融入下半部分由另一群人组成的狂野的风暴和漩涡(犹如一个池塘)。

图17:《三王来拜》局部:扭头的战马

只有两棵树之间的那匹马——几乎是一匹小马——与周围那些正陷于狂野争战中的战马相比,显得孤独而犹豫(图18);只有它的身上没有骑乘者,就像是一匹从战场上逃离的小马,陷于将行未行之中。它要往哪儿去?

图18:《三王来拜》局部:孤独的小马

路其实正在脚下。图像作者已经清晰地设计了它逃离的路线:从下或者往前,顺着两棵树一前一后的指引,从旧世界走向新世界。后面的那棵树是棕榈树,它的枝叶开张犹如剑戟;前面的那棵树是冬青树,它的根扎在顽石上,位于耶稣的上方,犹如一棵长青的生命树㉖。而从下半部分图像的逻辑来说,下行,也就是右行,顺着青年眼光指引的方向逃离;直到逃离画面,进入画面以外的世界,获得自由。

从小马到小耶稣的路线,正是我们所说的纵向轴线,也是纵向轴线向横向轴线交汇的路线,而交汇点是小耶稣。正是通过小耶稣的形象,神圣的宗教叙事转化为世俗的人间叙述;耶稣故事的表层下,讲述着图像作者个人的故事;二者并行不悖,相得益彰。我们从中看到的,可谓文艺复兴时期人文主义思想与艺术相互渗透的一个惊人案例。

更令人震惊的,是我们从画面中分析出来的内容,居然与达·芬奇的生平经历有大范围的重叠。1481年他接受委托的一年,也是其人生颇为失意的一年。正如卫芥所指出,“那一年,委罗奇奥带着骑马塑像的模型离开佛罗伦萨前往威尼斯。同年10月,佛罗伦萨最优秀的画家被请到罗马装饰西斯廷礼拜堂,其中包括波提切利、西诺雷利、基兰达约和佩鲁吉诺,但即将年满三十的列奥纳多却不在其中。这个公证员的私生子感到在佛罗伦萨的前途渺茫,决定等待机会远走高飞”㉗。第二年,一个偶然的机会(偶然中有必然),达·芬奇终于放下没有完成的作品,彻底逃离自己的家乡和父亲,奔赴米兰为斯福尔扎家族服务。当然,根据精神分析学的观点,艺术即艺术家无意识欲望的想象性满足;达·芬奇在艺术创作中寄托了自己个人的苦闷、烦恼、愿望和期待,这一点也不奇怪;不过有迹象表明,达·芬奇画面与生活的平行并非巧合,而是早有预谋。

这涉及到一个我们尚未解释的细节:青年为什么穿着一身盔甲?

盔甲本来是中世纪时期贵族和骑士的防护器具,它与马是同一套武装标配中彼此不可或缺的组成部分。文艺复兴时期已经大量使用火器,盔甲的防护作用已经大大降低,但它们依然成为贵族们标榜其血统、社会身份和英雄气概的不二法门。达·芬奇绘画中在边缘出现一个孤零零的甲胄青年显得十分怪异,只有将他与上部分两棵树之间那匹没有骑乘的马联系起来才是合理的。我们已经论证了青年与马在画面结构中的同位性,因为它们都是画面中的逃离者。需要补充的一点是,它们极可能还是同一个形象的两个方面。

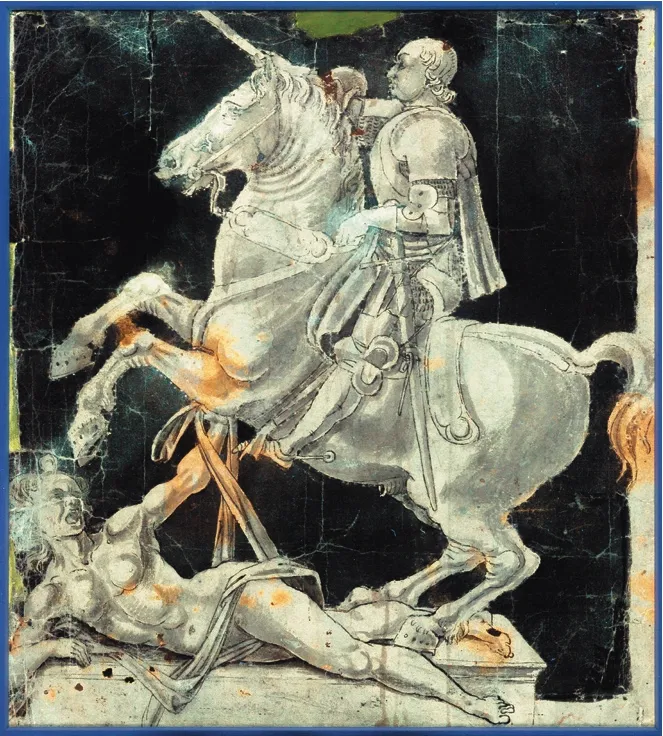

这个形象我们暂且可以借助委罗奇奥的竞争对手、同时代艺术家波拉约洛(Antonio del Pollaiuolo, 约 1432 ~ 1498)所绘制的一幅素描看到。在图中,米兰公爵弗兰切斯科·斯福尔扎的形象正是穿着一身盔甲,骑乘在一匹腾空而起的马上,将敌人践踏在脚下(图19,1480~1485)。波拉约洛是同时代人中除委罗奇奥之外对达·芬奇影响最大的艺术家;达·芬奇无疑应该看到过这幅素描。1482年,他应该认真考虑过,也要为这位米兰公爵设计一座骑马雕像;而数年之后,他所完成的设计稿之一,与前者存在惊人的相似(图20)。

图19:波拉约洛《弗朗切斯科·斯福尔扎骑马像》,草图,28.5厘米×24.4厘米,纽约大都会博物馆,Lehmann Collection(1975.1.410),1480~1485年

图20:达·芬奇《骑马像》,草图,14.8厘米×18.5厘米,温莎堡皇家图书馆(RL.12358 r.),1485~1490年

达·芬奇去米兰的直接目的,是受洛伦佐·德·美第奇之托,为米兰统治者卢多维科·斯福尔扎(弗兰切斯科·斯福尔扎之子)呈上一把银质的里拉琴;但实际上,他充当使者一职反而是借口,因为他的米兰之行本身就是目的。行程之前,他把自己的财产和作品都打包了带在身边;在米兰一呆就是十七年。

在他的行囊中,很可能还有一封他写给卢多维科·斯福尔扎的著名的自荐信㉘。因为与我们讨论的论题密切相关,值得将其全文移译如下:

我最显贵的大人:

我已经充分研究了所有那些自称精通战争武器的大师和技师们所谓的发明和创造,发现它们其实与通常的武器并无不同。我的目的并不是诋毁别人,而只是想让尊贵的大人您对我有所了解,并向您展示我的独门秘籍,以便于博取您的欢心和认可。如果时机成熟的话我将把这一切都向您一一展示,现在请允许我把其中的部分(in parte)罗列如下:

1、我设计了最为轻便和坚固的桥梁,而且极便于携带,无论在进攻还是撤退时都用得上。另外还有既安全又能防战火的桥梁,而且收放自如。我还有焚毁和破坏敌方桥梁的秘诀。

2、当攻城掠寨时,我懂得如何排干壕沟里的水,制造出各种各样的明仓暗道和云梯,还有其他类似的器械。

3、如果在围城时遇上堤防过高或者堡垒坚固,无法用炮火摧毁的情形,我也有妙招攻陷堡垒,即使它固若金汤。

4、我还能制造各种方便携带的臼炮,它们喷射出风暴一般的碎石,还能施放令敌人惊恐万状的烟雾,让他们军心涣散、损失惨重。

5、我还有办法悄无人息地挖掘通往任何地方的秘密地道,即使要通过壕沟和河流也没有问题。

6、我会制造无懈可击的装甲战车,携带大炮闯入敌军阵营,没有任何敌人可以阻挡它们的进攻,还有步兵紧随其后不受伤害,如入无人之境。

7、一旦需要我也可以随心所欲制造出各种弩炮、臼炮,以及美观实用的轻便武器。

8、当炮攻无效时,我也可以运用各种别出心裁的高效武器,诸如投掷器、引水攻城等等建立奇功。

9、如果在海上作战,我也有各式各样的高效攻防器械,还能制造能够抵御最猛烈枪炮攻击的战船。

10、在和平时期,我亦能保您满意地胜任任何建筑方面的工作,在建造公共和私人建筑方面不会输于任何人,还能把河流从一地引向另一地。

除此之外,我还擅长制作大理石、青铜或泥质的雕塑,在绘画方面亦兼善多能,水平不会亚于任何人。

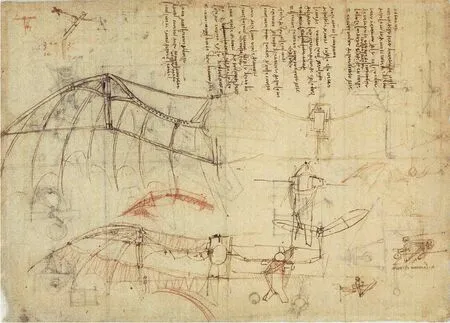

还有,我可以为您铸造青铜马(cavallo di bronzo),为了纪念您的父亲公爵大人和显贵的斯福尔扎家族的不朽荣光和无上荣耀(gloria imortale e eterno onore)。

如果以上所列举的任何事项看上去不可能或者不可行,我非常愿意到您的花园或任何您乐见之地为您做现场演示——届时我将以最谦卑之心向您介绍我自己。㉙

今天的读者看上去,这封信充满了陈腐的宫廷气息;作者的语调亦显得浮夸而矫饰。信中所言很难让人相信是一个30岁的年轻人之所能。在相当程度上,达·芬奇显然是把自己的愿望当作事实,作了不实的陈述。但是,这封信中仍然夹杂着许多事实;除此之外,即使这些愿望本身也并非虚假,而是透露了其内心非常真实的情感内容。

信中所夸耀的能力主要可以分成两大部分:战争时期和和平时期。前者实际上囊括了大部分的内容(占据总共10条内容中的九条),涉及与战争艺术相关的各项军事工程技术能力。这部分内容中,他事实上尝试过的只有一小部分㉚,绝大部分内容迄今为止都还没有开始,尽管为他在后来的生涯中一一涉猎——从这种意义上看,信中所列可谓他的一份兴趣和愿望的清单。另一方面,夸耀自己在军事征伐方面的能力,也显示这一时期的达·芬奇已开始不满足于仅仅当一个艺术家(在他的时代等同于工匠),而是充满了想做大事的理想和抱负。

但这封自荐信的真实意图并不在此。1482年的米兰并不是一个“战争时期”。与其说达·芬奇的理想无缘实现,毋宁说是因为这部分内容反映的并非时代和他自己的现实;或者换句话说,根本不是他自己的真实目的之所在。与之相比,信中第二部分“和平时期”所涉尽管只有一条内容(第10条),但却是货真价实的干货(他在建筑、绘画和雕塑上的实际能力)。尤其是最后,似乎漫不经心带出的一句话(“我可以为您铸造青铜马”)——就像是今天我们有求于人时,也会把真正的诉求放在后面——,作为信中唯一具体的内容,才是浮夸的表象之下这封信(也是达·芬奇米兰之行)的真实内核㉛。

事实上,斯福尔扎家族要为弗兰切斯科制作一尊青铜骑马塑像始于1473年,当时统治米兰的还是弗兰切斯科之子、卢多维科的哥哥加莱亚佐公爵(Galeazzo Sforza,1444~ 1476)。卢多维科掌权之后,于1480年重新启动了塑像的未竟之业。在斯福尔扎家族眼中,这尊预计中比真人大三倍的巨型雕塑(高达七米,若加上底座达14米),无疑是斯福尔扎王朝统治合法性的政治象征物;而在同时代人看来,雕塑如此宏大的尺幅 “非神莫属,只有罗马和蛮族皇帝才胆敢如此妄为”㉜。但没有金刚钻,难揽瓷器活。米兰缺乏优秀的雕塑家。放眼意大利,也只有佛罗伦萨有能力担当重任。从15世纪中叶开始,青铜塑像仿佛已成为佛罗伦萨艺术家的禁脔,优秀雕塑家辈出,其中最著名的当属多纳太罗和达·芬奇的老师委罗奇奥。尤其是委罗奇奥,当时刚刚为威尼斯设计了大型青铜塑像《巴托洛美欧·科莱欧尼骑马像》(Bartolommeo Colleoni,1480~1488)。而达·芬奇不但是佛罗伦萨人,还是委罗奇奥的学生,这座巨型塑像于他而言,无疑是一次天赐良机。另外一个可能的理由,是委罗奇奥的塑像只及米兰塑像预计中的一半(高约3.95米);这对于正试图摆脱老师阴影的学生来说,无疑也是一次在老师最擅长的领域挑战老师的绝好机会。

由此来看,“马”的意象上至少重叠了达·芬奇的三层愿望。

第一,“马”是摆脱原有的羁绊而奔向自由的形象,这由《三王来拜》中那匹没有骑乘的“小马”代表。虽说这时达·芬奇的目的地不一定是米兰,但离开佛罗伦萨一定是他的目的;同时他也一定为此考虑了很多的可能性。

第二,“马”也是理想和宏大使命的表征,这个意思由画面右侧身穿甲胄青年的形象所补足。二者合为一体,正如波拉约洛骑马塑像所示,是开创伟大事业的象征;因为弗朗切斯科也是从一个普通的托斯坎那人起家(其家乡San Miniato离达·芬奇的家乡芬奇镇并不远),在异乡(米兰)建立起伟大的斯福尔扎王朝。

第三,“马”也是伟大事业成功的视觉隐喻。这一点由那匹体量巨大的“青铜马”来象征。这匹“巨马”一旦建成,它就不仅是斯福尔扎家族的伟大纪念碑,同时也是它的创作者的伟大纪念碑。然而,达·芬奇离这一天到来,似乎还遥遥无期。

这一天1482年没有到来,终于在1489年如期而至。这一年他如愿以偿地从公爵手里拿到了制作那座“青铜马”的委托。为了这一天,七年时光过去了。

从这一天开始,他不仅从公爵那里得到了按月发放的俸禄,还住进了米兰大教堂一侧的旧王宫中一套宽敞的住房。

但实际上是从1482年(有了设计“青铜马”的观念)开始,一直到1499年(这匹马的粘土模型被毁于法国军队之手)为止,十七年时光里(贯穿了他“第一米兰时期”的全部生涯),他为这匹“青铜马”的设计、铸造和实施贡献了无数个方案、草图和模型。

在这一过程中,关于这匹马的称谓,已经从原先的“青铜马”(cavallo di bronzo)简化为“那匹马”(il cavallo);与此同时,其设计稿也从受波纳约洛影响、更为夸张冒险的构图,演变为更加稳重轻松的构图(图21)。至于演变的原因,一般认为是达·芬奇于1490年赴帕维亚公干期间,专门考察和研究了一尊罗马时代的骑马像《太阳王》(Regisole,于1796年被毁)。这尊像的马匹采取了在路上行走的姿态㉝。达·芬奇在笔记中,曾经做过如下的评论:“就像在帕维亚的那尊像那样,运动要比其他任何东西更有价值。模仿古代作品要比模仿现代作品更有价值……(这匹马的)一路小跑近乎一匹自由的马的姿态。哪里缺乏天然的生动性,哪里才需要人工手段的支撑”㉞。

但是,不应该忘记的是,这一过程同样也存在达·芬奇作品自身内部的原因,存在于《三王来拜》中狂野征战的“战马”与摆脱了骑乘的“小马”之间的差异与对立。同样作为透视灭点,与《天使报喜》中远山所起的将作者和观众的眼光带进画面的作用不同,两棵树之间的“小马”(图22),则起到将作者暨观众从画面的困局中带离并奔向自由的功能。而从早年的“小马”到后期的“巨马”(其体量形态仍可以借后世的复原品见出,图23),此时的达·芬奇早已不是昔日的吴下阿蒙;但是,透过二者的神韵体态,仍然可以看出,它们在精神上,正是同一匹“自由的马”。

图22:《三王来拜》局部:自由的马

图23:Nina Akamu,《美国马》(斯福尔扎青铜马的现代复原品),Frederik Meijer Gardens& Sculpture Park,Grand Rapids,1999

尾声:“天使”返乡

无独有偶,就在达·芬奇开始设计“巨马”的同时,他还开始设计一种能够飞翔的“巨鸟”。他把实验场所放在旧王宫屋顶的另一面,目的就是不想让对面建设米兰大教堂的工人,看他正在从事的工作㉟。为此他开始研究鸟类的飞翔,画了五百多幅草图,还留下了三万五千字的笔记。在他的研究成果中,既有很多滑翔机性质的机械,还有更多以人为中心的振翅飞行器。能够在空中自由地飞翔,是人类有史以来始终如一的梦想。希腊神话发明了用蜡粘合羽毛飞翔的代达罗斯,中国古代发明了能腾云驾雾的仙人,基督教则发明了长着翅膀的独特存在——天使;而达·芬奇,他则用自己超凡的智慧和想象力,为人类的这一永恒的梦想,设计了一对又一对真实的翅膀(图24、图25)。

图24:达·芬奇《机器翅膀设计》,草图,20.5厘米×28.9厘米,《大西洋手稿》(846v),米兰盎布罗肖图书馆,约1490年

图25:根据达·芬奇手稿复原的滑翔机,佛罗伦萨,Leonardo Da Vinci Museum

1505年,在他的“巨马”计划早已烟消云散之际,他的“巨鸟”计划仍然如火如荼地展开。这一年,他把实验的场所挪到了菲耶索莱附近一座叫“天鹅山”(monte ceceri)的地方。在这一时期的《鸟类飞翔手稿》中,他写下了这么一段话:

巨鸟(il grade uccello)即将在大天鹅的背上,开始他的首次飞翔;他将让世界充满惊叹,让所有的文字都充溢他的英名,并为他的出生地带来永恒的荣耀(gloria eterna al loco dove nacque)。㊱

其中,“巨鸟”带给他的出生地的“永恒的荣耀”(gloria eterna)一词,遥遥呼应着23年前达·芬奇自荐信中所承诺的,要给斯福尔扎家族带来“不朽荣光和无上荣耀(gloria imortale e eterno onore)”。只不过这一次,“巨马”和“巨鸟”带来的“荣耀”已混合为一,共同指向他的家乡和他的“出生地”。

这让我们再一次想起了达·芬奇出道之初的那幅《天使报喜》:如果换作今天,那位从空中刚刚降落的报喜“天使”眼中的圣母,还会是一脸的惊惶和漠然吗?

在写这段话的时候,达·芬奇已经开始绘制他的不朽名作《蒙娜丽莎》(始于1503年)。

我们不禁会问,这时候的圣母,会对她的“儿子”露出微笑吗?

注释:

① 这一年达·芬奇被卷入一场涉及男同性恋的“性丑闻”,并在佛罗伦萨被起诉。在官方文件中,关于他的身份记录是“公证员皮埃罗·达·芬奇之子列奥纳多,他与安德里亚·德·委罗奇奥住在一起”。参见(意)卡罗·卫芥著,李婧敬译:《达·芬奇传》,上海:上海书店出版社,2015年,第39-40页;Walter Isaacson,Leonardo Da Vinci, Simons &Schuster Paperbacks, 2017, p.68.

② 关于达·芬奇在委罗奇奥工作室和他参与创作作品的具体情况,参见以下两部著作:David Alan Brown,Leonardo da Vinci: Origins of a Genius, New Haven: Yale University Press,1998, pp.23-73;Laurence Kanter,Leonardo:Discoveries from Verrocchio’s Studio, New haven: Yale university press, 2018, pp.9-101.

③ 参见(意)卡罗·卫芥著,李婧敬译:《达·芬奇传》,上海:上海书店出版社,2015年,第 50-51页;Walter Isaacson,Leonardo Da Vinci, Simons & Schuster Paperbacks, 2017,pp.74-76.

④ 《新约全书 2:1-11》。

⑤ Martin Kemp,Leonardo Da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man, J.M.Dent & Sons Ltd, 1981, p.68 ;Frank Zöllner,Leonardo 1452-1519:The Complete Paintings and Drawings, Taschen, pp.58-68.

⑥ Giorgio Vasari,Le Vite de’Piu Eccellenti Pittori, Scultori et Architettori, Prima Volume della Terza Parte, apresso i Giunti, Firenze,1568, Proemio e p.5. 英文本参见 Giorgio Vasari,Lives of the Painters, Sculptors and Architects, Vol.I, translated by Gaston du. De Vere, David Campell Publishers ltd., 1996,p.620, p.631。

⑦“the most revolutionary and anti-classical picture of the fifteenth century”, Kenneth Clark,Leonardo Da Vinci, Revised and Introduced by Martin Kemp, Penguin Books,1993, p.80.

⑧ Martin Kemp,Leonardo Da Vinci: TheMarvellous Works of Nature and Man, J.M.Dent & Sons Ltd, 1981, p.72; Walter Isaacson,Leonardo Da Vinci, Simons & Schuster Paperbacks, 2017, p.80.

⑨ Kenneth Clark,Leonardo Da Vinci, Revised and Introduced by Martin Kemp, Penguin Books, 1993, p.76; Martin Kemp,Leonardo Da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man, J.M. Dent & Sons Ltd, 1981, p.77. 卢浮宫2019年最新展览的图录也重复了这一观点。参 见 Vincent Delieuvin et Louis Frank(sous la direction de),Leonard de Vinci, Musée du Louvre et éditions Hazan, Paris, 2020, p.120.

⑩ Martin Kemp,Leonardo Da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man, J.M.Dent & Sons Ltd, 1981, p.77.

⑪ Frank Zöllner,Leonardo 1452-1519:The Complete Paintings and Drawings, Taschen,p.66.

⑫ Daniel Arasse,le sujet dans le tableau: essais d’iconographie anatique, Editions Flammarion,Paris, 1997, p.355.

⑬ Daniel Arasse,le sujet dans le tableau: essais d’iconographie anatique, Editions Flammarion,Paris, 1997, p.8, p.15, p.16.

⑭ Kenneth Clark,Leonardo Da Vinci, Revised and Introduced by Martin Kemp, Penguin Books,1993, p.74.

⑮ Kenneth Clark,Leonardo Da Vinci, Revised and Introduced by Martin Kemp, Penguin Books,1993, p.74.

⑯ Martin Kemp,Leonardo Da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man, J.M.Dent & Sons Ltd, 1981, p.73.

⑰ Martin Kemp,Leonardo Da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man, J.M.Dent & Sons Ltd, 1981, pp.73-74.

⑱ Kenneth Clark,Leonardo Da Vinci, Revised and Introduced by Martin Kemp, Penguin Books,1993, p.76.

⑲ Kenneth Clark,Leonardo Da Vinci, Revised and Introduced by Martin Kemp, Penguin Books,1993, p.76.

⑳ Martin Kemp,Leonardo Da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man, J.M.Dent & Sons Ltd, 1981, p.77.

㉑ Daniel Arasse,Léonard De Vinci le rythme du monde, Éditions Hazan, 2003, p.360.

㉒ Frank Zöllner,Leonardo 1452-1519:TheComplete Paintings and Drawings, Taschen,pp.58-68.

㉓ Frank Zöllner,Leonardo 1452-1519:The Complete Paintings and Drawings, Taschen,p.67.

㉔ David C. Alexander,Augustine’s Early Theology of the Church:Emergence and Implications, 386-391, Peter Lang Inc.,International Academic Publishers, 2008 , p.218.

㉕ Maximilian von Habsburg,Catholic and Protestant Translations of the Imitatio Christi 1425-1650: from Late Medieval Classic to Early Modern, Ashgate, 2011.

㉖ 从图像志的意义上说,它更应该是一棵“耶西树”,象征着旧约到新约、从耶西到耶稣的神圣谱系。参见李军:《可视的艺术史:从教堂到博物馆》,北京:北京大学出版社,2016年,第322-334页。

㉗ (意)卡罗·卫芥著,李婧敬译:《达·芬奇传》,上海:上海书店出版社,2015年,第54页。

㉘ 此信出现于《大西洋手稿》(Codex Atlanticus,382a/1182a),字迹为正常的右行,应该是由达·芬奇口授他人书写。具体年代尚有争议。很多学者认为应该写于达·芬奇到达米兰之后,也有学者认为此信写于佛罗伦萨或者旅途中间。本文持后一种意见,理由如正文所示。相关讨论参见Jean Paul Richter (compiled and edited),The Notebooks of Leonardo Da Vinci, Vol.II, New York:Dover Publications, 1970, p. 395 ;(法)塞尔日·布朗利著,林珍妮译:《达·芬奇传》,杭州:浙江大学出版社,2018年,第201页;Walter Isaacson,Leonardo Da Vinci, Simons &Schuster Paperbacks, 2017, p.541.

㉙ Jean Paul Richter (compiled and edited),The Notebooks of Leonardo Da Vinci, Vol.II, New York: Dover Publications, 1970, pp. 395-398.此处中译文为笔者重译。

㉚ 据他在《大西洋手稿》中记录的物品清单可知,他已经开始尝试一些工程技术方面的设计,包括船用设备、水利工具和人体透视图;另,《大西洋手稿》中也有一些攻城武器的设计图。Codex Atlanticus, 324a/ 888a; (意)卡罗·卫芥著,李婧敬译:《达·芬奇传》,上海:上海书店出版社,2015年,第60-62页。

㉛ 布朗利在《达·芬奇传》中即持这一观点。参见(法)塞尔日·布朗利著,林珍妮译:《达·芬奇传》,杭州:浙江大学出版社,2018年,第207页。

㉜ Praomponius Gauricus在《论雕塑》(De Sculptura)中的说法。Daniel Arasse,Léonard De Vinci le rythme du monde, Éditions Hazan, 2003, p.242.

㉝ Martin Kemp,Leonardo Da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man, J.M.Dent & Sons Ltd, 1981, p.203.

㉞ Codex Atlanticus, 147rb; Martin Kemp,Leonardo Da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man, J.M. Dent & Sons Ltd,1981,pp.203-204.

㉟ Walter Isaacson,Leonardo Da Vinci, Simons &Schuster Paperbacks, 2017, p.188.

㊱ Jean Paul Richter (compiled and edited),The Notebooks of Leonardo Da Vinci, Vol.II, New York: Dover Publications, 1970, p. 430.