社恐究竟是一种什么病?

2022-01-14

事件回放

前段时间,在《光明日报》“青年说”发起的网上调查中,参与投票的2532 名网友给出一个惊人的结果——仅69 人认为自己没有社交问题,97% 的参与者存在回避甚至恐惧社交的现象。

近两年,“社恐”这个词频频走进公众视野,越来越多的90 后、00 后认为自己“社恐”。但你真的了解“社恐”吗?

自卑、内向≠“社恐”

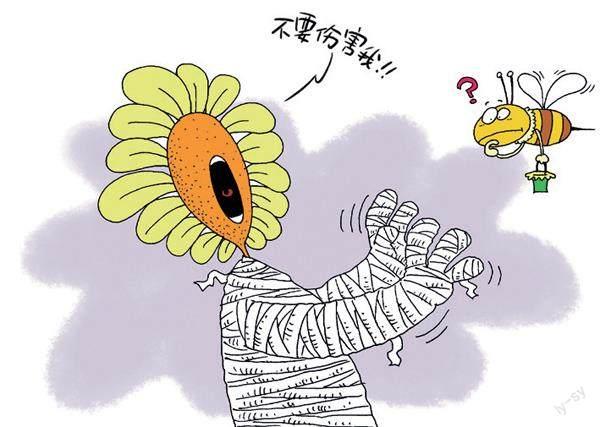

“社恐”,即社交恐惧症,又称社会交流障碍,属于神经症的一种。有社交恐惧的人,往往很害怕被身边的人评价和拒绝(哪怕很多时候只是臆想),他们不想成为别人眼中无趣的人,又害怕自己做一些令人尴尬的傻事,所以常常过度自我审视,在公众场合尽量降低自己的存在感。

然而,并非所有对社交恐惧的情况都可以叫作社交恐惧症。比如,一个害羞的人,对社交活动场合也会有一定的緊张、焦虑心理,甚至还带有一定的回避行为,但这种影响只是暂时的,一旦离开了即时的情境,就会消失。而真正“社恐”的人,恐惧程度要更深,发生时间持续更长,还伴有自主神经症状,影响正常活动。

在“社恐”流行之前,很多人对不擅长交际、恐惧社交的理解,还停留于“性格内向”的认知。然而近两年,“社恐”存在被泛化的倾向,连自卑和内向甚至也被纳入“社恐”的范畴之中。

一些人将“社恐”的外在表现简单归结为:遇到熟人不敢打招呼、不敢在公众场合讲话、在餐馆结账时不敢大声呼叫服务员……而这些情形,很多人小时候都经历过,但随着年龄的增长,有些就逐渐消失了。谁都不是天生的演讲家,有些社交技能是需要主动克服心理障碍,慢慢锻炼出来的。

举个简单的例子:就独处这件事而言,腼腆内向的人会觉得这样很舒服,这就是他们想要的状态;而“社恐”人士却非常想融入社交场合,但他们又会因为担心出糗而拒绝社交活动。

进一步说,“社恐”的人可能会自卑、内向,但自卑、内向的人,并不一定就是“社恐”。当初瑞士心理学家荣格提出的内倾型和外倾型的性格划分,可并没有给内向贴上负面的标签,相反,内向的人也有外向者所不具备的性格优势。医学上所说的“社恐”,是需要专业临床诊断的,当下年轻人的多数“社恐”,还没达到病态的程度。(文/胡波,摘自2020年9月11日《中国青年报》,本刊有删节)

网络社交

能缓解社交恐惧吗

当下,很多青少年已习惯了“自我轴心”式的成长:他们大部分是独生子女,在高楼大厦中成长,钢筋水泥阻隔了他们的社交机会,他们逐渐习惯了自己玩耍。与成长过程中单薄的人际交往体验相伴的,是移动互联网时代社会交往本身的复杂化。

场景在泛化,无时不社交。人可以休息,但互联网是24小时运转的。手机里永远有无数个小红点等着打开:群打卡、班级通知、同学邀约、社团活动……必须一个个认真处理。功能在杂糅,无处不社交。“我们的社交活动太多了,其效率和目的性高到了让人反胃的程度,就连抢一张回家的火车票,也要‘邀请好友来帮我提速。”有些网友反馈道。

在这样的矛盾下,“社恐”这个标签,更像是某些年轻人手中的盾,以应对无孔不入的社交压力。现实中的社交行为减少,但社交的需求却没有减少。于是有人选择把社交需求交给虚拟的网络世界,甚至交给网络世界里的陌生人。

然而,虚拟社交是缓解社交恐惧的有效途径吗?答案是否定的。社会心理学家雪莉·特克尔曾提出“群体性孤独”的概念:“大家都熟悉这样的场景:家人在一起,不是交心,而是各自看电脑和手机;朋友聚会,不是叙旧,而是拼命刷新微博、微信;课堂上,老师在讲,学生在网上聊天;会议中,别人在做报告,听众在收发信息。”她认为,所有这些现象都可以归结为“群体性孤独”——我们似乎在一起,但实际上活在自己的“气泡”中。我们对他人的期待少,对技术的期待反而更多。

因此,对于没有深层次情感交流需求的人而言,社交网络并不会让他们感到孤独,反而觉得很热闹。必须承认,孤独与否更多是个体感受,与其内心的需求层次有关。没有情感的沟通和灵魂的交互,人始终是孤独的。生命是有限的,精力也是有限的,每个人都应该合理处理现实与虚拟中的自我状态,这样才能拥有一个丰满的人生。(文/宝缘居主人,摘自麦肯希投促咨询微信公众号,本刊有删节)

如何撕掉“社恐”的标签

1.社交是可以学习的

不管你是自卑、内向,还是真的患有社交恐惧症,都要明白社交能力只是一种与人打交道的能力,而与人打交道是有方法、有技巧的,是可以通过反复锻炼加以改善的。

2.具体认识你的社交“恐惧”

静静地问自己,当你提及“社交恐惧”,你恐惧的内容到底是什么?是自身能力和经历有限,导致自己在社交方面不够自信,怕丢脸?是受自身语言表达所限,因不能准确表达自己的情感而常常失落?是因为情商低,不能准确理解别人的情感,导致沟通不顺畅,抑或是单纯的内心恐惧?当你明白自身的短板具体是什么,便可以寻找方法,对症下药。

3.学会接纳自己

社交中很多恐惧情绪的源头其实都来源于我们对自我的否定和不自信,觉得自己必须成为完美的小孩,满足所有人的期待,却忘了自己不是圣人,不可能做到每个人都喜欢你。

学会接纳自己内心恐惧的情绪,接纳自己原本的样子,只有坦荡承认自身的缺点,才能走出自信的一步。

4.勇敢踏出舒适圈,主动社交

开始你可以先接触身边最信任的人,这样你会更容易做到,也可以给自己增加信心。如果与陌生人的寒暄让你非常尴尬和不适,有时你可以试着假装自己和对方不是陌生人,切换到和熟悉的朋友交往的模式中,这样,你可能会感到更加自如。

5.做好常用聊天话题准备

你可以准备一个“常用话题清单”,写出你擅长讨论的东西,以及一开始的寒暄套路语言。比如,“你的工作是什么”“你学过××专业,是什么样的感受”,如果你拥有这样一份清单,就能够顺畅地开启一次社交,也不会出现尴尬的沉默。(辑/泛舟)

网友这么说

@《脱口秀大会》王勉:看到同事进电梯,赶紧掏出没有信号的手机,很怕与他在厕所相遇,因为迎面走来,总得寒暄几句。

@吾睡了:小时候最害怕春节期间去拜年,因为要叫对一年只会见一次的亲戚的称呼。

@红黄橙:我就是“社恐”本恐。其实我也不是不愿意与别人聊天,相反,由于从小朋友很少,特别渴望能跟对得上嘴的人聊天。但也因为从小没什么朋友,缺少社交的练习。因此,每次发展“新对象”时,就会觉得不安和退缩。因为那不是我熟悉的场景。

@谭金花:生活本来就够累了,怎么舒服怎么来吧。

@小さな太阳:很多人不是真正的“社恐”,而是有原则有选择地社交,和喜欢的人千言万语,和其他人一字不提。

@中山大学马克思主义学院教授林滨:虚拟空间里不间断的联系,反而让人陷入更深的孤独。要主动参与线下面对面的交谈,以此来弥补线上交往由“身体缺场”所带来的不足,用真正的“在一起”来疗愈孤独的人群,建立更好的生活。