从“医疗”到“医疗美学”:青年整形大众化的美学社会学分析

2022-01-14温欣

温 欣

(山东青年政治学院政治与公共管理学院,山东济南250014)

一、问题提出与文献回顾

伴随着医疗整形产业化的发展,整形现象逐渐在青年群体中呈现大众化的发展态势。艾瑞网指出,在2020年整形产业的消费者中,18-35岁青年群体占比71.1%[1],其中“95后”青年比例超过50%[2]。虽然爱美之心人皆有之,但是青年整形大众化背后所反映的不仅是医疗技术的进步和思想观念的多元化,更滋生了严重的社会问题:一是对青年健康的损害。现代消费社会的话语中,整形被建构成一种可以迅速变美的消费品而使其作为医疗行为的高风险性被刻意忽略。作为非必要的医疗行为,青年整形存在较高的整形失败风险,健康风险大于收益。在新闻报道中,因为整形失败、损害健康的青年维权事件屡见不鲜。例如某女星整容导致鼻头坏死给其演艺事业造成巨大打击[3]。二是对青年价值观的不良影响。青少年阶段是世界观、人生观和价值观形成的关键阶段。整形大众化所带来的过度注重外在容貌的社会风气将给青年的价值观带来消极影响,助推青年的容貌焦虑。三是使青年陷入消费贷陷阱。由于消费能力相对不足,青年的整形消费往往通过贷款的方式进行。在缺乏理性消费判断能力时,容易掉入以“美丽”为名的消费贷陷阱中。

综上所述,青年的整形大众化不仅是一个医学技术问题,且发展成为需要广泛关注的社会问题,也在社会科学领域引发了一定的讨论。社会学对整形现象的研究集中于对身体的讨论,其主要观点包括两类:第一类是认为非治疗性的整形是一种父权压迫的产物,是对人格的侮辱。如黎松则从“身体德行”的视角出发,提出整形应以健康为基础,以身体自由为内在依据,以身体尊严为其目标[4]。程新宇更是直接指出,损害健康的整形美容是社会文化对女性价值的异化及对女性的压迫和人格尊严的侮辱[5]。第二类则在承认整形是资本和父权的合谋基础上关注整形背后的主体性实践。如林江和李梦晗从经济、社会、家庭和心理四个层面对青少年的整形展开归因分析,认为整形看似是青少年对身体自我的控制,但事实上是凸显自我、追求个性与社会权力控制的纠结[6]。文华从女性整形的田野调查中揭示女性整形背后身体的能动性[7]。身体作为行动的载体和整形的对象,在以往的整形问题研究中扮演着重要角色。对于青年而言,年轻、健康的身体特质意味着其整形实践必然是一种非治疗性行为。按照整形行业的行话所说,“医美”的本质是“以医学为基础,以美学为上层建筑(20211024,整形顾问,女)”。在这种非治疗性的实践中,对身体的社会美学塑造成为整形产业系统化的主要社会形式。被社会广泛认知的“医美”如何从相对小众的、以外科整形科的医疗行为,转变为一种大众化的“医疗美学”?以齐美尔和布迪厄为代表的美学社会学为琐碎的青年整容大众化的实践提供了一个美学社会学的分析框架和方法路径。

在美学社会学的视角下,整形是一种“社会美学”建构下的经济与文化互嵌形式存在的社会制度。理解整形的美学化转向,需要从日常生活中对整容的社会建构“形式”入手,实现对碎片化的青年整形大众化诸多主观因素的整合,进而理解整体性的整形“医疗美学”机制的逻辑。在研究方法的选择上,需要从社会互动的主体间性的角度理解碎片化的社会生活方式。

本文通过对多家整形机构展开田野调查和网络民族志的方法,对青年整形的日常生活实践过程进行“深描”,揭示整形由一种小众的传统医疗行为转向大众化“医疗美学”的社会机制。具体而言,本研究以某市整形机构作为田野调查的地点,在2021年4-9月期间共对7家整形机构展开参与式观察并采用滚雪球抽样的方法进行访谈。访谈对象包括具有整形经验的青年7人,其中学生3人、白领4人,整形机构顾问5人,整形机构股东1人,均为女性。在访谈基础上,充分运用网络民族志的方法,在2020年4-10月期间,通过“小红书”和“大众点评”等网络平台公开发表的与整形消费、整形经验总结及整形失败分享等相关文本及评论中作者与网友的互动进行分析,理解青年整形实践过程,揭示整形由一种医疗行为转向大众化美学的社会机制。

二、青年整形大众化的社会机制

诚然,青年整形在一定程度上是主体选择的结果,但是其大众化甚至低龄化趋势离不开其与社会机制的互动。青年整形大众化由一种医疗技术向具有大众需求的美学转向的结果,是一种社会对美的标准和追求美的途径的重新建构,本文将其称为“医疗美学”转向。作为医疗的外科整形,通过情绪美学、速度美学、消费美学、修复美学和暴力美学的社会机制,成功将其转变为人人可为、甚至成为身份象征与地位区隔的“医疗美学”,推动了青年整形大众化,甚至低龄化。

(一)情绪美学:构建身体特征的情绪表达内涵及其美学文化指南

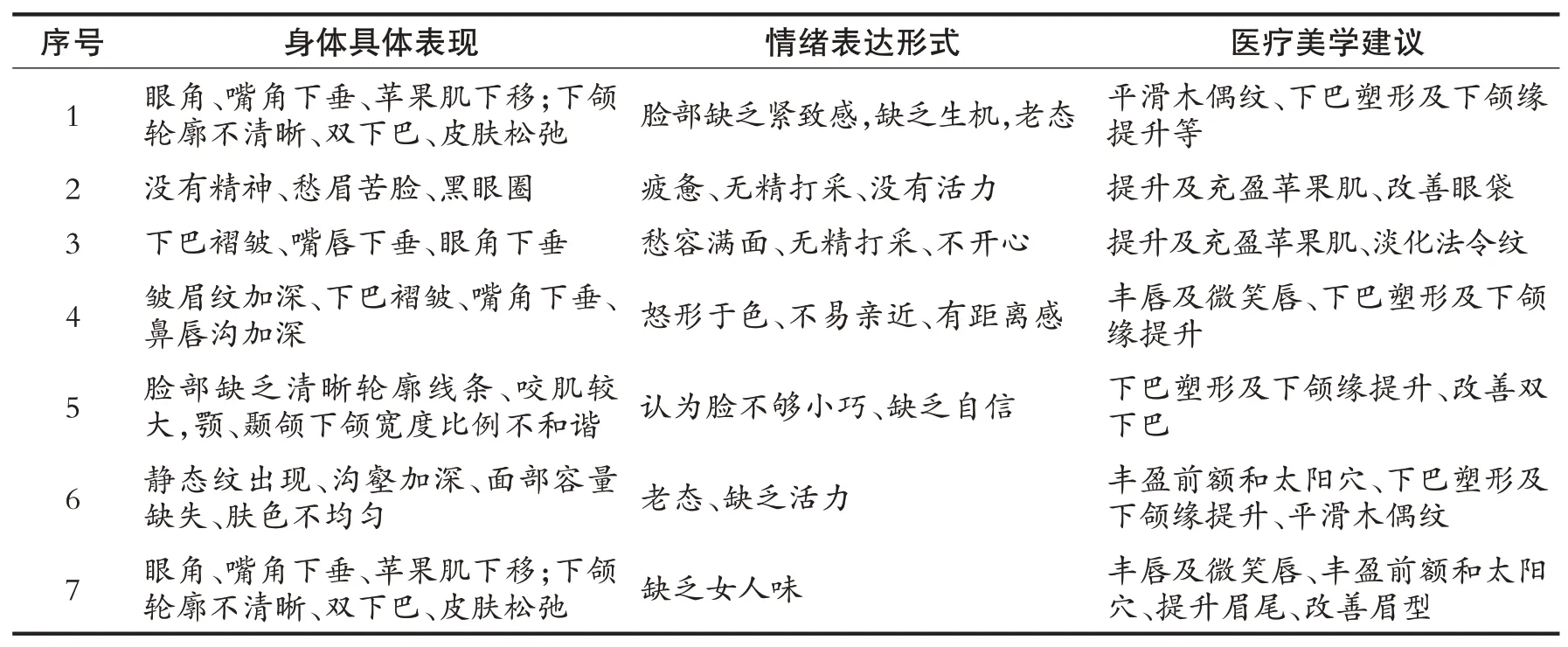

鲍德里亚指出,物是具有符号性的社会价值,负担着表征不同地位、声望及时尚的内涵,用需要与功能表达[19]。整形产业塑造了一套“情绪美学”的话语体系,赋予身体以情绪和审美的文化属性,用对负面情绪改善及正向情绪提升为需求作为整形的情绪符号,建构起以情绪为核心的美丽文化标准,是“医疗美学”的文化基础(见表1)。

表1 情绪美学机制下身体特征的情绪表达形式及美学建议

所谓“情绪美学”是将身体及容貌的特征赋予特定情绪和审美的文化意涵,并在此基础上建构一套以整形改善负面情绪、提升正面情绪的美学标准体系,进而构筑了“医疗美学”的文化基础。整形产业所塑造的“情绪美学”话语体系存在的根源在于身体的社会交往性。身体是社会生活必不可少的重要因素。在社会交往中,个体通过感觉认识、区分他人[20]。齐美尔认为,人类具有一种基本的身体驱力:社交基础上,身体提供重要的资源,分析身体与社会的关系[21]。身体形态是青年,青年需要尽力地保持外表和自我形象,留下良好的印象。正因如此,在“情绪美学”的话语体系中,眼角和嘴角的下垂被文化赋予缺乏女人味和易怒的情绪表现,需要通过医疗整形,如注射玻尿酸填充苹果肌、丰唇等变得更有女人味并改善怒容,达成美学目标。感官的或道德的信息兴趣转变为评价原则的“美学”,导致了自主性的丧失[22]。整形所建构的身体形态及其所体现的正向情绪被定义为一种时尚甚至转变为一种道德的美学文化,而与之相反则被认为是老态的和缺乏活力的象征。作为“医疗美学”的文化基础,情绪美学赋予情绪的文化密码是,整形从一种对身体具有伤害的医疗行为自动化地变成可以增进正面情绪、消除负面情绪的美学指南。

(二)速度美学:个体责任与市场化运作的文化产物

效率是现代社会的美德和能力[23]。速度美学是现代性在对效率追求与医学结合下借由广告等大众传媒传播的文化产物,使“医疗美学”成为现代性效率内涵的文化表达。与传统消费社会学对广告的批判不同,整形广告不再是通过制造无意识的诱劝[24],而是通过一种显而易见的“速度美学”吸引青年,进而实现了医疗与美学的结合。所谓“速度美学”是指通过医疗技术,实现迅速变美效果的机制。之所以称之为“美学”,是因为其通过整形达到美的状态且具有一套系统的标准。这套标准是被社会广泛认知的完美和精致的身材和容貌的“天花板”,例如,“A4腰”“蜜桃臀”“M唇”“筷子腿”“初恋眼”等。在现实生活中,想要在整形手段之外达到身材和容貌的“天花板”是非常困难的,甚至是无法实现的。伴随着现代快节奏的学习生活和不良的饮食习惯,部分青年的身材和容貌朝着相反的方向发展,例如“水桶腰”“大象腿”“肿眼泡”等,以上与社会审美标准相悖的身体往往会使青年缺乏自信,甚至导致自卑。而整形所提供的速度美学机制,则通过身体控制的选择自主化与身体控制的实施他者化双重机制,成为青年身体改造技术选择的最具有效率的途径。

第一,通过将身体管理的自主化形式,将变美的主要责任重新交给青年。在速度美学机制下,整形广告营造的是一种“即刻感”,即“只要睡一觉好身材即刻拥有,一次手术永久享‘瘦’”(整形广告),也被整形顾问称为“所见即所得(20211024,整形顾问,女)”。在整形的青年群体中,不乏减肥反复失败、天生单眼皮等与整形产业所塑造的审美标准不同的青年,其在整形前往往会产生一种宿命感,即自身的身体状况是天生的,难以改变。但是整形广告的“即刻感”,通过“速度美学”所营造的体验感,将对身体的控制权重新交还到青年手中,即青年可以选择通过整形的方式,迅速地改善身材和容貌。现代性的本质是体验和解释世界[25]。在即刻的体验感的刺激下,美丽不再是天生注定无法改变的事实,而是一种自我的主动性选择。在一次田野调查中,进入整形机构的大门后映入眼帘的标语就是“活该变美”四个字。其给人的第一感觉就是整形变成了一种正当的且应然的选择问题。虽然出生时是单眼皮、塌鼻梁,但是在整形技术下可以迅速地改善,而变美的关键在于个体的选择,是个人的责任。

对于中学生自身而言,保持心理健康的重要途径是注意培养锻炼自身良好的人格品质。首先要自觉学习,确立正确科学的人生观与世界观,要正确认识自我,培养悦纳自我的态度,要培养挫折承受能力,努力提高自己的思想境界,凡事从大局出发,建立和谐的人际关系,拥有良好的社会支持系统;其次,在日常生活中,要形成健康的情绪和情感,懂得生活知识,正确对待生活中的矛盾,养成有规律的生活习惯。另外还要掌握一定的心理学知识,了解自身心理发展变化的规律与特点,科学对待心理疾病,学会心理保健的方法,学会疏导和调节自身心理的方法。

“之前自己就是单眼皮,一直是通过贴双眼皮贴。虽然现在很熟练,但是依然是很麻烦,但也是没办法的选择。现在割双眼皮就很方便,特别是埋线,做完马上就有效果。如果攒够了钱,我就会去做(20210912,大三,女)。”借由广告等媒介实现的身体控制的自主化过程,本质上是对青年身体改造意向重新分配的过程。身体改造的“即刻性”通过将选择整形来重塑美丽身体的责任转移至青年个体身上,其所内涵地对美丽实现速度的要求则自然地将医学与美学联系在了一起,使青年难以找到拒绝整形的理由。

第二,通过将身体改造的实施主体的他者化,将变美的医疗过程与青年主体分离。在齐美尔基础上,吉登斯提出了现代性的重要抽离化机制——专家系统。在专家系统下,日常知识被专家所占有,进而实现了一种承诺在个体缺场下的时空跨越[26]。青年身体的他者化实质上是指青年主体在身体改造中的缺场。这种依赖于专家系统的个体缺场展现了现代社会对速度的追求,是现代性社会独特的信任机制。在速度美学下,青年不再需要通过长期见效的健身、饮食控制和精巧的化妆修容术等传统途径,而是在效率的要求下通过找到整形技术过关的整形机构和整形医生就可以通过医疗手段拥有完美的身材和容貌。在现代医疗技术的外衣下,整形过程成为一个理所当然的“专家系统”,在整形广告的包装下,成为迅速变美的良方,实现了由必要的医学整形向大众化的“医疗美学”的转变。在整形顾问口中,只要你说出自己想要改善的部位,他们就有对照的医疗技术,只要选择了相应的项目,剩下的就交给他们。例如,“改善法令纹,就是玻尿酸;改善下颚线,就是肉毒杆菌;改善腰腹、大腿和手臂的赘肉,‘环吸(一种抽脂整形技术)’就是最好的选择(20211024,整形顾问,女)”。医疗手段给身体审美改造提供了标准、快捷的路径选择,深度地嵌入到审美体系中,实现了由必要的医疗整形向大众化“医疗美学”转变。

“我之前一直是希望通过运动减肥,但是真的是反复的失败,自己一点信心都没有,日常生活中也变得没有自信。每次减肥都是坚持几天,一有松懈就又回到‘解放前’。但是看到朋友圈的整形广告,真的是瞬间就拥有了小蛮腰。对我们这些反复减肥失败的人来说,(医疗整形)真的是个‘福音’(20210830,自由职业者,女)。”在身体控制的选择自主化基础上,身体控制实施主体的他者化则使其彻底实现了市场化,满足了现代部分青年对变美效率的迫切要求。

(三)消费美学:低价诱惑和“美丽贷”的双重变美的经济陷阱

整形的“医疗美学”转向不仅是一种文化机制,其中也蕴含着经济机制。鲍德里亚认为,消费具有区隔功能[27]。作为一种非必要、甚至是具有炫耀性质的整形消费[28],是如何在相对缺乏消费能力的青年中实现大众化的?价格在青年整形消费的影响因素中扮演着怎么样的作用?关于整形产业的价格敏感度是田野调查中存在一种价格悖论现象。一方面,在田野调查中发现,许多整形机构通过活动低价吸引消费者。例如,在一家整形机构的宣传广告中,“芭比眼(即全切双眼皮)”仅需1980元,腿部或腰部吸脂单项仅需3999元,“假体鼻综合”仅需4299元。但另一方面,却显示出行业对价格的非敏感性。这种对价格的非敏感性以一种匪夷所思的现象存在。在针对整形机构销售顾问的访谈中发现“现在伊婉(音译)一支是2580元,活动价是三支7800元(20210312,整形顾问,女)[29]”,以零售价单只购买竟然比多支活动价购买便宜。这个项目作为整形机构主推的明星项目,其价格的悖论却未被销售顾问和顾客发现,从侧面反映了整形消费的价格非敏感性。本文认为,整形产业中这种消费美学的机制,是整形“医疗美学”的经济基础,整形“消费美学化”为其提供了经济动力,成为助推青年整形大众化的关键一环。所谓消费美学机制,是指以身体美化的医疗整形作为一种消费品,以价格双重属性呈现并从中获取高额利润。

具体而言,一方面作为商品的整形,通过低价的陷阱,激发青年猎奇心理。毫无疑问,大部分青年具有价格敏感性。整形通过低价陷阱,将被整形消费隔离的青年重新拉回到整形市场中。但为什么说低价是一个陷阱呢?原因在于在进入整形领域后消费的“层层加码”。“我看到刚好有3.8节活动,听说玻尿酸不贵,而且也能被人体吸收,就预约了面诊。但是面诊中,发现虽然效果立竿见影,但是如果只做这个会很奇怪。顾问说其实我泪沟和太阳穴也很凹陷。她说改善法令纹的话,并不建议玻尿酸而是鼻综合,通过垫鼻翼永久改善法令纹最好,所以事实上价格会非常高(20211015,事业单位,女)。”在网络民族志的观察中,低价的整形产品比比皆是。例如,基础款的水光针仅需79元。中式切开双眼皮仅需1160元,两人成团甚至仅需1024元每人。在审美的消费化过程中,整形通过低价的消费机制,将需要思虑周详、甚至和家人商量的“手术”转变为青年群体可以独自决定且轻松体验的商品,吸引了原本被价格区隔在外的青年走进整形机构,从基础的医疗美容项目开始,逐渐走入整形产业之中。

另一方面,利用多种金融工具,助推青年超前消费。在吸引青年进入整形机构后,整形机构借助其美学属性,利用金融工具的组合,助推青年的整形超前消费。在进入整形机构后的面诊环节,如何变美和如何变得更美成为整形过程沟通的核心。当整形消费目标不再是价格优惠的项目,而是如何变得更美的组合服务时,价格便呈现几何倍数的增长,动辄上万。为了能够使青年实现组合整形服务消费,诱导缺乏消费能力的青年利用金融工具,成为了整形消费实现的重要途径。例如,部分整形机构在线上直接提供了分期付款的销售模式。另外,在线下也为青年提供消费贷款信息,引导青年以消费贷的形式进行整形消费。如2021年1月25日《今日说法》栏目就曾播出某企业以招聘青年网拍模特为名与整形机构合谋的“套路贷”诈骗案[30]。在消费美学的机制下,整形超越了传统理性消费的范畴和传统医疗的范畴,对身体美学要求超过价格和安全性成为影响青年整形行动的核心要素,该机制也成为“医疗美学”转向的经济基础。

(四)修复美学:通过运气与“整商”的个体化实现整形消费的再生产

作为一种经济制度的“医疗美学”,通过将青年整形成败归因为个体运气化和能力化,建构起整形的“修复-变美”循环的社会机制,以实现其社会化再生产要求。齐美尔用个体化的概念概括了现代社会的发展方向。在专业化分工基础上的个体化在解放个人能量的同时也包含了异化的风险[31]。在个体化作用下,以医学外科手术为基础的整形赋予了个体对身体的个性化的改造权力,这种“整形-修复”身体改造的过程被视为个体身体审美能力提升的必经过程,而不再是因为生理需要不得以而为之的医疗过程。在修复美学机制下,整形机构通过营造一整套关于美是通过不断修复实现的过程和审美是不断提高过程的逻辑机制,建构了整形扩大社会再生产的重要社会机制。

在修复美学机制的作用下,整形成败被越来越普遍地视为一种个体的事情。青年群体达成了整形不是一步到位的,而唯有通过不断整形修复,提高自己的“整商”,才能变得越来越美的共识。阎云翔在对中国社会的描述中指出,市场经济转型中个体能够凭借自己的知识、技能和勤奋致富,并实现自我[32]。随着整形产业的发展,个体容貌和身材的医学改造也被个体视为能够凭借个人努力,实现变美与自我实现的重要途径。而修复即成为了在此过程中掩饰整形的医疗系统性风险及促进持续的非必要性医疗整容的重要机制。

一是作为掩饰整形风险的修复,修复被视为在运气不好时的补偿机制。在整形分享笔记中,关于整形成败归因逐渐趋于个人化和运气化。“整形就是看命、看运气。可能同一个医生,他有做得很好的案例,也有做得很不好的案例……躺在手术台上全部都是看命了(网络民族志)。”在修复美学的作用下,突出了其手术后的美学效果,而作为医疗行为的整形的系统性风险被掩盖。一般而言,在签订整形合同时,整形机构都会给予顾客一段时间的免费修复期,例如,承诺手术后1年内给予免费修复以达到完美的呈现。这无疑给了整形消费的青年一定心理安慰。但是事实上,众多维权的案例显示,这种所谓的整形后的免费修复往往因各种原因被整形机构一拖再拖,甚至错过了维权的最佳时间而不了了之,进而被个体视为一种整形运势不佳,消弭了其对医疗整形的系统性风险认知及权利保护意识。

二是在作为促进持续整容的修复中,修复被视为“整商”提升与身体美丽事业的终生奋斗之路。“整商”并不是如“智商”或“情商”一样是一个学术概念,而是在田野调查中所提炼出来的、流行于青年整形群体之间的一种共识。所谓“整商”,是指整形中审美的能力,包括整形者个体对整容审美的理解和整容技术及其美学标准把握的能力。在这样的话语塑造下,整形效果被进一步的个体化归因,而修复为其“整商”的提高提供了渠道。换言之,两年前因“整商”不高跟随流行趋势选择了假体隆鼻,后来在整形中随着自身“整商”提高,选择修复去除假体重塑“妈生鼻(最近流行的一种鼻部整形项目,具有看起来天然的效果)”。在修复的“神话”中,青年不断被更新的整形技术卷入到持续的整形中。正如一位具有多年整形经验的网友在网络上的留言:“没有一项变美的手术是可以具有即时性且又可以保持终身的,一旦涉足,牵一发而动全身,需要做好长期的心理建设准备,一旦效果没有达到预期设想,不必丧气,不必着急,这是必经过程(网络民族志)。”在田野调查中,遇到了一个21岁的女生,她刚刚从另外一家整形机构过来做下巴填充的修复,她认为因其脸型属于圆脸,打完之后过于突兀、没有衔接好,故选择换一家医院进行填充修复。“修复美学”机制进一步打消了青年更加谨慎地选择以医疗方式变美的疑虑的同时,助推了青年整形的自主化持续消费,使原本不得已而为之的“医疗手术”成为一条为了不断变美的“医美”消费之路。

(五)暴力美学:用暴力形式定义美的标准的社会控制机制

整形的“医疗美学”转向以暴力的方式维系其结构的存在,是“医疗美学”的非正式社会控制机制。暴力美学,即用暴力的形式定义关于评价美的标准的机制,是实现具有一定危险系数的医疗整形走向“医疗美学”大众化的非正式社会控制。2021年9月,一段在互联网上流传的整形机构法人殴打、辱骂、威胁顾客的视频在网上持续发酵,引发了舆论的高度关注,央视财经频道予以专题报道[33],揭开了整形机构“暴力美学”的一面。在央视财经频道的一段视频中,某整形机构的法人直接阻止因对整形效果不满意只身一人来医院的青年顾客报警并威胁称“如果被人套上麻袋,扔到路边,就是你自找的”,甚至动手殴打。青年顾客因眼部整形失败投诉至市场监管局,在市场监管局工作人员走后,便威逼其签订和解协议,并恐吓其不许继续投诉。《央视财经评论》的律师指出,医疗整形美容作为一个暴利的产业,往往会成为催生黑恶势力的温床。虽然是否涉黑仍需要警方进一步调查,但是仍然可以显示出其中对暴力使用的熟练化和流程化,并不是偶然或是激情事件。整形机构不仅公然地囚禁、辱骂并殴打顾客,甚至将自身犯罪证据拍了下来。在其后发布的声明中,整形机构宣称整形效果没有问题并将顾客定义为“医闹”。这一套流程化应对整形效果争端中的以暴力定义美的标准机制,在资本大量涌入整形产业的过程中非常普遍,不仅极大地增加了青年维权的隐形成本,也因其隐蔽性而降低了青年对其潜在风险的觉察,是嵌入经济及文化制度的非正式社会控制。对整形青年而言,其机制的作用主要体现在以下两个方面。

一是现实经济层面维权的暴力。以上述整形机构为例,其非法拘禁、言语威胁等暴力手段,直接使具有相对较少社会资源的青年陷入维权困境,甚至可能会遭受人身威胁。毫无疑问,如果承认整形效果不佳甚至失败,整形机构面临着高额的赔偿或至少是退还整形费用。在缺乏明确整形效果标准及规范的整形效果纠纷认定机制时,部分整形机构通过暴力的手段,阻止青年整形者投诉其整形效果不佳,甚至将青年的投诉或者纠纷行为定义为单方面的“医闹”,对其进行污名化。根据艾瑞网公布的《2020年中国医疗美容行业洞察白皮书》,2019年中国具备医疗美容资质的机构仅约1.3万家,在合法的医疗美容机构当中,约15%的机构存在超范围经营的现象。除此之外,全国有超过8万家生活美容店铺非法开展医疗美容项目[34]。众多具有较高医疗风险的行业黑产为了维持其行业经济利润,在发生整形纠纷中衍生了各种暴力形式。而被污名化的青年们因惧怕打击报复、担心维权成本高以及社会舆论压力等原因选择忍气吞声,也在客观上降低了社会对整形失败风险的预估。

二是心理层面的暴力文化感知。整形机构的暴力美学不仅体现在直接以非法形式存在的现实层面的语言威胁甚至肢体暴力,也展现在心理层面想象的惧怕。这种恐惧往往是难以言明的,但是确实实实在在存在的。一般而言,整形机构一般需要通过预约并登记信息才能面诊。面诊一般有独立的空间,部分整形机构是封闭的面诊室。在这样的空间中,往往给涉世未深的青年群体带来一定心理上的压迫。很多消费后的顾客评价中提到,“本来就是去面诊,(但却)指出你一堆需要调整的项目,然后就被催着交钱(网络民族志)。”空间是权力运作的组成部分[35]。在整形机构空间安排上,展现了高端、专业、舒适的空间布局。当青年走进这样的美学空间中,不自觉地产生一种紧张感,其对无法负担的消费的担忧超越了整形风险的恐惧,整形顾问对青年容貌的否定激发了其对容貌的自卑和软弱,这取代了将整形作为医疗行为应有的慎重和理性。

三、研究结论与对策建议

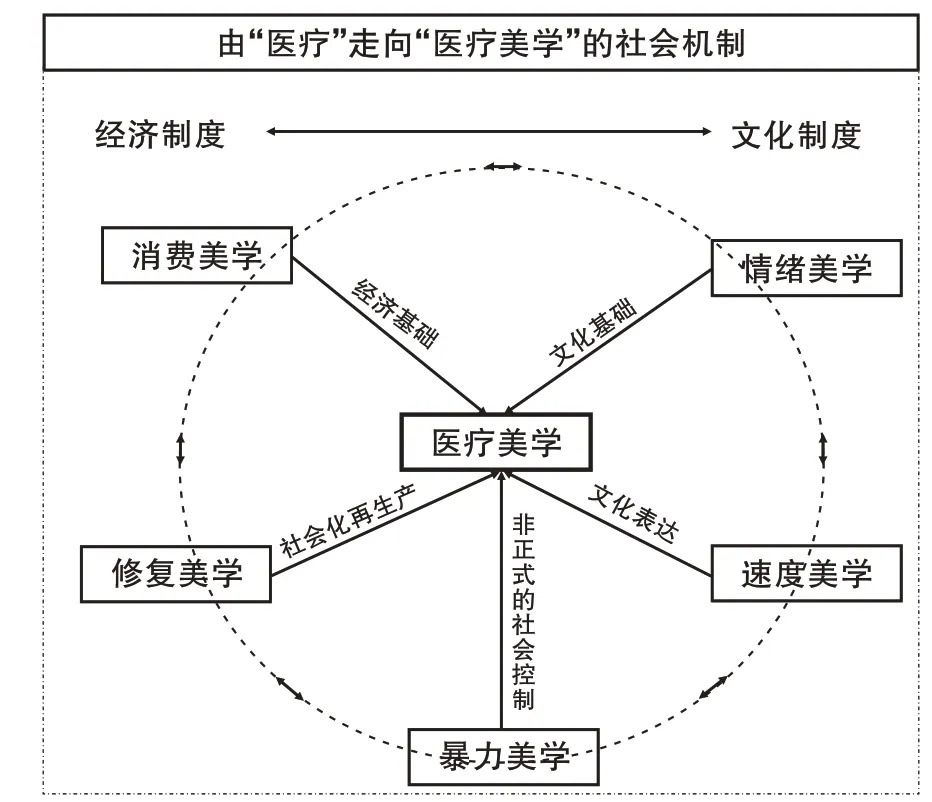

社会的个体化有三个显著特征,即去传统化、更加依赖外在的制度和通过从众创造自己的生活[36],这在青年整形大众化的过程中得到了鲜明的体现。整形“医学美学”转向作为解释青年整形大众化、甚至低龄化的社会机制,其在以情绪美学为核心的文化基础、速度美学的文化表达、作为经济基础的消费美学、社会再生产要求的修复美学和社会控制的暴力美学等具体机制的共同作用下,实现了整形由“医疗”向“医疗美学”的转向(见图1)。

图1 青年整形的“医学美学”转向的社会机制

整形的“医疗美学”化转向,既是经济与文化制度共同建构的结果,又反过来改变原有的经济与文化制度,并生产着新的经济与文化制度。正如布迪厄所言,社会美学的功能在于给丧失了判断喜欢什么能力的现代人提供区隔自身与他者的工具[37]。医学美学的社会功能在于赋予了身体在社会区隔中的核心位置。当缺乏经济和文化资源时,身体的力量成为大众阶层自我界定的最后策略,是身份重塑的载体[38]。伴随着整形的“医疗美学”转向,青年在其所建构的社会机制下被深深卷入到了整形产业之中,塑造了青年整形大众化、低龄化的社会文化及消费氛围。社会的个体化在带来个体自由的同时也带来个体风险,亟须通过制度规避风险。本文在青年整形大众化的社会机制基础上,提出对策建议。

(一)完善法律,规范行业运行细则,遏制暴力美学

完善的法律制度既是产业高质量发展的保障,也是消费者维护自身合法权益的有力工具。医疗整形作为新兴的暴利行业,亟须完善相关法律及相关细则,指导行业健康有序发展。具体而言:一是应完善整形行业的准入机制,明确提供整形服务,特别是手术类医疗整形服务人员的资质和执业范围等,其相关审批文件及服务资质应置于经营场所显著位置;二是应明确行业经营范畴,并明确规定,禁止对未成年人开展除容貌修复等必要医疗需要外的整形项目;三是规范整形广告相关法律,禁止夸大整形效果、宣扬性别歧视和隐瞒手术风险等广告宣传;四是应针对整形产业纠纷特点完善相应的纠纷调解细则和诉讼的司法解释,降低维权成本。

(二)价格指导,净化行业无序暴利,减少消费陷阱

由于价格的不透明,售价高于成本数十倍甚至上百倍所产生的暴利是资本大量融入整形行业,也是该行业野蛮生长的重要原因。作为医疗单位,其价格应受到政府物价部门管理,应按照医疗机构的相关标准给予整形机构相关服务项目价格指导,设置并完善指导价格查询官方平台,并对未获得国家安全认证的整形项目予以坚决取缔和通报。同时,应对其项目的贷款消费等制定严格的标准,并限制没有经济收入能力的青(少)年,特别是学生群体的“美丽贷”。

(三)文化重构,改变身体的非理性认知,重塑情绪美学

附着在青年身体之上的情绪符号的本质是建立在社会性别刻板印象基础上的身体规训,是整形产业在迅速扩张的文化密码。电子媒体在社会生活世界中的某些方面扮演着核心的角色[39]。因此,以大众传媒为代表的文化工作者,应承担其对身体社会审美重构的责任,解构社会依据性别所建构起来的关于身体的情绪美学话语体系,改变强加于身体的非理性情绪认知,杜绝在新闻及影视作品塑造中将身体自然形态与特定情绪相关联,如将衰老视为疲惫、甚至缺乏自信的情绪标签,进而重塑多元化的情绪与美学之间的良性互动关系。

(四)多元协同,治理整形黑色产业,遏制整形修复恶性循环

整形黑色产业的治理,需要社会多元主体协同,实现善治。具体而言,一是应成立专门的整形治理领导小组办公室,整合卫健委、工商、公安、市场监督管理和12345市民热线等多部门资源,明确各自在整形行业治理中的分工。二是应发挥政府领导小组在治理整形黑产的首要责任主体作用,设置预警机制,对其中的违法、甚至暴力威胁消费者群体生命及健康的整形机构予以重点治理。对一段时期内反复出现的投诉、上访及纠纷的整形机构予以重点督查。三是应充分建立市级整形行业协会,强化行业协会在引领行业价值、规范行业标准等方面的重要作用,实现有效的行业监督。四是应充分发挥人民群众在社会监督中的作用,例如,可以在12345热线中设置专门的模块等,鼓励消费者对整形产业的其他违法行为予以举报和奖励。

(五)价值引导,提升青年整形风险意识,降低速度美学

青少年处在世界观、人生观和价值观养成的关键时期,其社会个体化易受到价值多元主义的影响,并且在从众效应下,未经过深思熟虑便进入整形产业中,甚至走上反复“整形-修复”的道路。因此,应加强对整形风险的宣传教育:一是通过主流媒体平台、视频网站的公益广告等方式,以青年喜闻乐见的方式对整形风险进行宣传,引领青年追求自然美,降低青年容貌焦虑和对身体审美的极端思想。二是加强学校教育,将其纳入思政课程的范畴,引导青年树立正确的容貌观。三是家庭应及时关注青少年的思想及身体变化动态,对青少年整形相关不良价值观予以及时纠正和引导。

正如齐美尔所言,生命的蓬勃向上发展是受省力的倾向所控制的结果,但社会及文化的异化则成为难以解决的问题[40]。随着社会关于美的标准正在发生改变、对待身体的态度不断多元化和以医疗塑造美丽的手段更加现代化,医疗整形美容可能被青年甚至青少年视为获得社会资源的捷径。但是,以医美整形产业所塑造出来“医疗美学”及其诸多异化的社会形式,不应成为主要甚至是唯一衡量美和实现美的标准。