易艺医融合的人工智能创新设计①

2022-01-13徐千善上海交通大学设计学院上海200240

徐千善 胡 洁(上海交通大学 设计学院,上海 200240)

一、人工智能创新设计的趋势

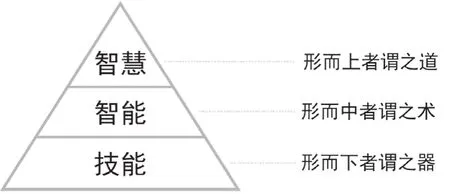

人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)已有60多年的发展历史,近年来第三次掀起热潮。[1]随着现代医疗、信息医学、互联网、大数据、云计算、物联网、多屏互动终端、虚拟现实、增强现实、混合现实、拓展现实等技术的发展,未来的人工智能将从技能、智能和智慧三个层面渐进突破(图1)。

图1 技术、智能、智慧三个层面

《周易·系辞上》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”[2]智慧是形而上者,谓之道;技能是形而下者,谓之器;智能是介于智慧与技能之间的形而中者,可谓之术。

技能是指掌握和运用专门技术的能力,[3]在人工智能设计中是人通过编程直接赋予机器的技术、能力。智能意为智慧和能力,[3]在人工智能设计中是指人通过编程赋予机器通过自主学习生成的技能。智慧是动物特有的辨析判断、发明创造的能力,[3]包含感知、记忆、理解、思考、逻辑、联想、计算、辨别、分析、判断、决定、审美、道德、情感等多种高级的综合能力。人工智能没有自主意识,虽然在科幻片中有许多对机器人“意识觉醒”的展望,但在现实中人工智能无法具备和人类同样的智慧,所以让人工智能尽可能模拟出人类的智慧是我们努力的目标。

二、易艺医融合的设计

物理学家李政道先生倡导科学与艺术的融合,在此基础之上,再融入易学可以提升思维层次,再融入医学可以提升生命能量。易学是形而上谓之道,艺术是形而中谓之术,医学是形而下谓之器,易艺医融合的设计,有助于让人工智能迈向智慧的层次。

(一)易学与设计

《周易》为群经之首,大道之源,易文化是中华文明的源头,天地人的一切变化都能从易学中找到规律。它表达的是人与宇宙的关系、人与自然的关系、人与社会的关系、人与人的关系,所以推天道可以明人事。易是无上心法,感而遂通。易文化如天地一般最为高深,也如天地一般最为无形,世间的一切智慧表现都是“易”。

于科学,“易”是规律;于道家,“易”是阴阳;于儒家,“易”是中和;于佛家,“易”是空性;于中医,“易”是平衡;于音乐,“易”是韵律;于美术,“易”是神韵;于书法,“易”是黑白;于影像,“易”是明暗;而于设计,“易”是创新。

《周易·系辞上》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。化而裁之谓之变,推而行之谓之通,举而措之天下之民谓之事业。”[2]格物致知,道器变通,所做之事能施惠于人民大众才称得上事业。人工智能创新设计的目的是服务于人,要逐步具备技能、智能、智慧三个层次的能力,让人拥有理想的生活方式,才称得上是做益于大众的事业。

诺贝尔物理学奖得主玻尔(Niels Henrik David Bohr, 1885-1962)发现在易学的八卦太极图和量子力学的并协原理之间存在对应关系,玻尔选用中国的太极图作为他的族徽,爵士纹章上方的拉丁文箴言是“CONTRARIA SUNT COMPLEMENTA”(译为“互斥即互补”,或“对立者是相互补充的”)。由于玻尔并未深入研究中国的太极图,其选用的是一种大众常见但并不规范的太极图,笔者根据东南大学物理学教授李士澂先生的研究,[4]绘制出标准的“八卦太极图”(图 2)。

图2 玻尔的爵士纹章和标准八卦太极图

易学的核心原理除了阴阳还有五行,笔者曾经根据五行生克规律,设计了《五行AR》应用程序(APP)(图3)。该增强现实互动卡片以中国神话传说中的五方神兽为形象,即:东方青龙、西方白虎、北方玄武、南方朱雀和中央黄龙。《五行AR》APP与一套五行卡配合使用,当软件识别出五行卡上的神兽纹样,界面中五方神兽随即跃然纸上,出现互动效果。将五行相生的两张卡片靠近,两只神兽会散发出自身对应五行颜色的光芒;将五行相克的两张卡片靠近,两只神兽会失去光芒,其中一只神兽攻击被它所克的神兽。

图3 《五行AR》演示

《周易·系辞上》曰:“在天成象,在地成形,变化见矣。”[2]“在天成象,在地成形”是指“五行”在天文、地理与人体中形成的对应关系。在天有金、木、水、火、土五种属性的星体,如日、月、星三辰,二十八宿(东方七宿、西方七宿、南方七宿和北方七宿),黄道十三星座等等。在大地上,五行蕴含于一切山川草木等事物之中。人们通过观察天象、地形,可以发现世间万物的变化规律。

能通“易”的人才能实现智慧的设计,融入易学的人工智能,可以在更大程度上实现对人类智慧的模拟,以及对事件的准确研判。

(二)艺术与设计

易学是表达天地的艺术,医学是表达生命的艺术,艺术的核心是代天工而呈现天成。凡举“艺术”,都是通过有意识地组合带有象征意义的符号与事物,从而影响和触动一种或多种感官、情绪与心智的作品或创作过程。在智能设计图像识别、色彩识别、人脸识别的基础上,艺术能够让人们通过眼、耳、鼻、舌、身、意的纯真所感,唤醒生命原本具有的天赋,激活生命一直潜在的灵性。

“艺以载道”“道艺一体”,艺术是“道”的显现与实践,是人类对客观世界的主观表达,是人的心象意境的外显,只有反观内心,艺术生命的世界才可能有真正的延展、升华与超越。艺术能够直指本心,超越有限的生命,开启生命的内在能量,重建生命的内心光明。

在大学的学科分类中,设计学属于艺术学门类中的一级学科之一。早在上世纪80年代初,设计作为一个国际化、工业化、现代化的新生事物,从传统的美术学中脱颖而出,设计研究人员和设计师们从中国古代典籍《淮南子》《墨子》《周礼·考工记》,甚至《周易》的数理中找到了设计的源头,原来不管是叫造物、制器、经营、图案、工艺、美术还是其它名称,设计早就存在。艺术学科的“设计”一词使用至今,已有约40年。

(三)医学与设计

科学是定理,而医学不纯属科学,也属于艺术,属于救治生命和重塑生命的艺术。古罗马医学家盖伦(Claudius Galenus,129—199)就曾说:“医学既是一门博深的科学,又是一门伟大的艺术。”医学的创造力和有效率就是一门高超的艺术,精妙在于找到直接有效的方式帮助人保持或恢复健康,医疗的本质是信息的优化和能量的提升。

《黄帝内经》是中国第一部医学理论经典,其中提及的健康概念有“处天地之和”“外不劳形于事,内无思想之患”“精神内守”等等。[5]可以概括为合天地、合人事、宁神惜精,即一个健康的人应该在天时、人事、精神方面保持和谐。“不治已病治未病”是《黄帝内经》提出的一个重要思想,就是说医疗不是已经得了的病再去治疗,而是要在没生病之前就预防疾病,让疾患消失于萌芽。中医的智慧是提前发现问题,调整阴阳平衡,不让疾病出现,它的养生保健意义大于治疗意义。

中国古代医易同源、医易相通,同出于道。唐代医药学家孙思邈说:“不知《易》者,不足以言太医。”[6]其实,中国古代医师不仅通晓易学,还擅长艺术。在繁体字中,医药的“药”与音乐的“乐”同源(图4),药(藥)字是从乐(樂)字发展而来的,音乐在产生之初是为了治病。

图4 篆书“药”与“乐”

现代的健康新概念“融合医学”,核心是合天道而致中和,身心合一、天人合一,人除了肉身还有心灵,易艺医相通的融合医学是关于人与自己、人与人、人与自然的生命科学,分为“道、学、术、技”四个层面,包含“医心、医人、医症、医病”四种境界。

生命是物质和能量组成的具有延续性的有序结构,其延续主要是靠信息传递。人体是一个开放的信息能量系统,时刻与大自然交流共振。古人所谓“天人合一”实际是人与天的信息共振现象,太极、阴阳、五行、经络等皆属于生命信息场。认识生命的信息能量与自然之间的交流感应,有助于发现健康与疾病的本质。

笔者曾参与美国加州大学圣地亚哥分校阿瑟·克拉克人类想象力研究中心合作项目,如《聚合》(Assembly)智能互动游戏项目的迭代升级与VR版本开发,《此处彼处,无论何处》虚拟空间认知项目第一版开发(Here, There and Everywhere Version 1.0),以及交互式虚拟现实电影测试场景研发等。这些项目中都融合了生物学知识与艺术想象力,带来超越传统科普片或艺术作品的视听体验。

基于易学与《黄帝内经》的生命科学与艺术设计跨学科研究正在兴起。德国生物物理学家卡尔·海因斯·睿博(Karl-Heinz Röber)先生,将宇航科学的临床应用结合中医与物理学的最新成果,创设了检测人体生命能量的方法与工具,用严格的科学实证和大量的临床实效创立了全新的健康医疗体系,提出“Trans-cultural Global Healing”的健康方案,即跨文化的“知未病-治未病”整体解决方案。睿博先生研发的智能诊疗系统中运用了实时图像生成的设计,让结果一目了然,医学与设计相得益彰。

中医的整体观、系统观、辨证观和相似观,同样是人工智能的理论基础。如今,中医AI已有广泛应用,如体质辨识仪、中医面象仪、舌象仪、脉象仪、舌面象仪、四诊仪、经络检测仪等等。在手机应用里也有多款中医AI小程序,在线集成中医的“望闻问切”四诊,为“知未病-治未病”带来了便利。

三、易艺医融合的人工智能创新设计

易艺医融合的人工智能创新设计,是未来智慧健康AI的解决之道。笔者调研了国内外较领先的创新智能诊疗设备,在此简要介绍台湾的O1-275系统和德国的TimeWaver系统两个案例,并提出易艺医融合的智慧健康服务系统的设计理念。

(一)国内案例:台湾O1-275系统

在苹果商店上线的APP O1-275(图5),是基于《黄帝内经》的健康管理交互系统,该系统由台湾物理学家吕晋宏博士研发,须配合感应盒或手环等可穿戴设备进行使用。项目基于《黄帝内经》的整体性、系统性生命观,即人体是宇宙的缩影,人的健康与宇宙间的信息能量密切相关。O1-275系统通过穿戴装置快速检测身体各部分的功能状态,会生成一份文字报告以及一套形象生动的图像报告,把细胞、经络、阴阳等方面的生命信息用符号及柱状图展现,还可通过VR眼镜查看检测报告。系统会根据检测结果提出相应的健康建议,并提供几种频谱干预。该系统通过定性、定量的生命信息,建立以人体健康为研究对象的人工智能大数据系统,是通过天网(宇宙场信息)、地网(互联网信息)、人网(经络信息)的互动感应测试显现的全息生命能量图,是目前比较领先的易艺医融合系统。

图5 O1-275系统

笔者了解到,内地一些学术科研机构也已研发此类智能医疗系统多年,拥有国内外已知同类产品中较大的数据库,只是目前尚未获取到详细的公开信息,无法进一步介绍。上海交通大学、上海中医药大学、北京中医药大学、上海大学、上海理工大学等高校都在开展相关学术研究,并邀请国内外专家学者举办专题研讨会。在应用方面,如上海第十人民医院的能量整合医学实践平台、一些生物科技公司以及中医研究院等机构,都在使用创新智能诊疗设备。

(二)国外案例:德国TimeWaver系统

由德国物理学家、哲学家施米可(Marcus Schmieke)研发的时光波信息仪(TimeWaver Med)(图6),是协助分析和处理深层次疾病和病因的医疗系统。从多个维度对生命信息进行分析和优化,能帮助我们从情绪、意识、信息等层面找到疾病发生的真实原因,并通过频率共振把人体的小宇宙与天体的大宇宙相连接而达到身心灵频率合一。TimeWaver的基础原理和中医相同,系统内的很多术语都是源自中医理论,量子技术的运用让个性化的精准定位与中医的全息诊疗可以相互融合。超50万条目的数据库是TimeWaver的核心,分为600多个类别,包括传统医学、其他健康相关因素,以及完整的疾病诊断编码库。TimeWaver根据同气相感、同声相应、同频共振原理,获取生命健康的大数据,并远程跟踪治疗效果。在中国,用阴阳、五行、八卦可以表示任何事物,人的生命曲线就像“阴阳”不断变化,中医使用“气”的概念来表达生命信息场,TimeWaver则是通过频率来体现人体信息场。如果“气”的平衡状态被打破,就会发生疾病。TimeWaver通过测量人体电磁波信息,生成一份包含十个层面的健康报告,这十个层面分别是生理层面、症状学层面、微生物层面、毒素层面、系统层面、心理层面、精神层面、频率层面、信息层面和能量层面。TimeWaver的目的不是诊断、治愈、减轻或预防疾病,而是辅助调节身心的阴阳平衡,提升活力与幸福感。

图6 TimeWaver时光波信息仪

国外研发的创新智能诊疗设备,还有德国BICOM Optima B24-25频谱检测与干预装置(生物共振过敏原检测治疗仪)、海钛Haitan高能阳光宽频光波治疗系统、ROY活性氢吸入治疗系统等等,其核心技术与检测原理都是吸纳了中医思维。

(三)智慧健康服务系统

如今的智能交互系统已具备视、听、说、读、写、思和生理信号识别等功能,旨在建立一个自然高效的人机交互环境。[7]在健康服务领域,需要易学、医学、艺术等学科共同赋能,创造出智慧交互系统。著名科学家钱学森(1911—2009)先生曾预言:“中医的现代化可能引起医学的革命,而医学的革命可能要引起整个科学的革命。”[8]易艺医融合的智慧健康服务系统(图7)的研发,将会引起人工智能领域的再一次革命。易是哲学,艺是形象,医是技术,这三者涉及了道、学、象、术、理、技六个维度的信息,通过天人同感、天人同频、天人同构的原理,可以创造出在身心灵整体系统层面调节阴阳五行平衡的智慧健康服务系统。

图7 易艺医融合的智慧健康服务系统设计理念

如果说中医是生活化的艺术,那么智慧健康服务系统就是人体生命的数字艺术,集易学、融合医学、信息科学、大数据、互联网、云计算、自然疗法、服务设计等于一体,是超智能化的全息生命艺术。其特点是合道而为、合炁和谐、养身养心、调理阴阳平衡,实现人体即时全元评估、全程检测、全时段健康调理。

基于人工智能技术,参考来自国内外的创新智能诊疗研究成果,用形象生动的数码艺术表现抽象静态的易医数据,实现医疗信息可视化,达到健康自知、健康自管、健康自理,引领大众更深刻地认知健康与疾病的本质,寓医于艺、寓教于乐、寓治于趣,让人人都体验到生命的美好与妙趣,享受智慧健康服务系统给我们带来的健康福祉。

结语

易学形而上谓之道,艺术形而中谓之术,医学形而下谓之器。在现代信息社会,将易艺医的智慧在人工智能设计中融会贯通,才是以人为本。易艺医融合的人工智能设计将会向着多功能、小型化发展,家庭或个人的健康服务设备在未来会越来越普及,与随身携带的智能手机相结合。设计学研究人员和设计师可以运用易学、医学和艺术领域的综合知识参与研发,用博大精深的传统文化来提升人工智能产品的核心竞争力,完成高层次的创新设计。