南海沉积物物理特性统计和力学特征简述

2022-01-09冯伟强伍贤涵方雨菲

冯伟强 ,伍贤涵,方雨菲

(1. 南方科技大学 海洋科学与工程系,广东 深圳 518055;2. 南方海洋科学与工程广东省实验室,广东 广州511458;3. 中国铁道科学研究院 铁道工程研究所,北京100081)

0 引 言

21世纪人类已进入全面开发利用海洋的新时代,海洋事业的发展离不开海洋科技和海洋工程技术的强大支撑。科学开发海洋资源是我国建设“海洋强国”的重要举措之一。

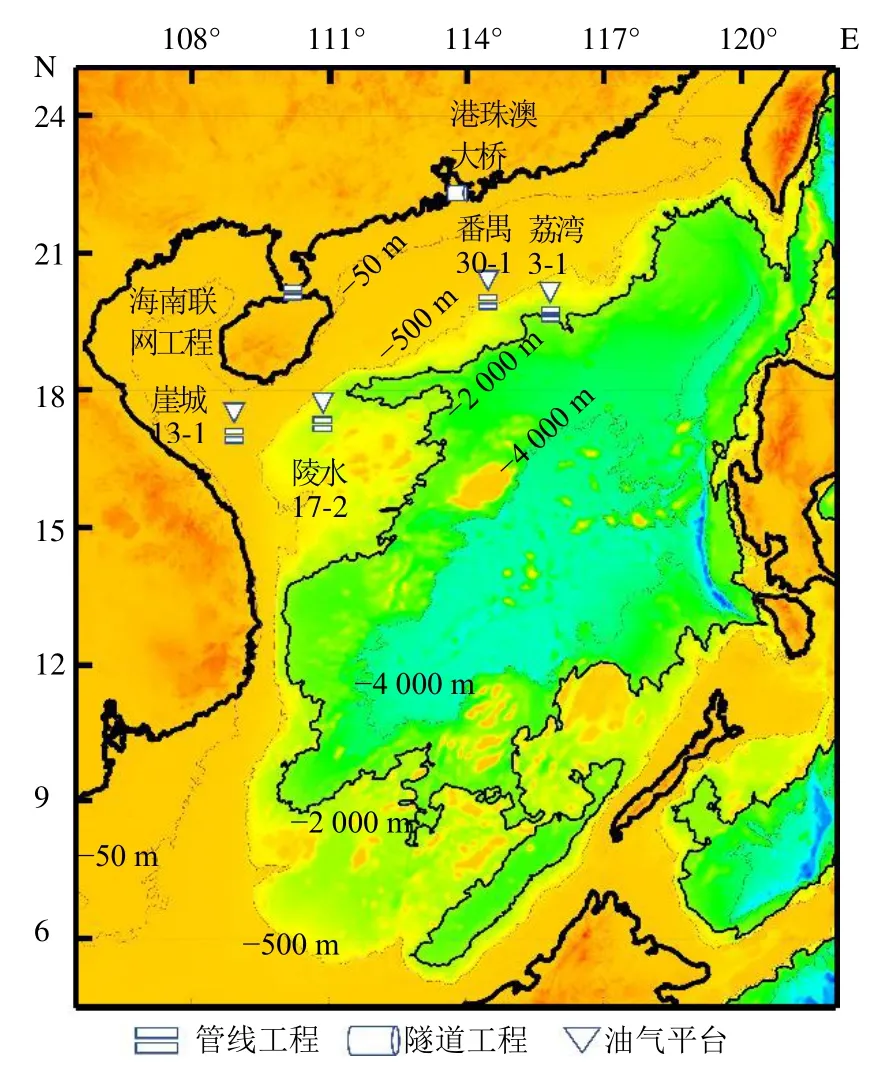

南海是西太平洋最大的边缘海,四周环绕着我国内陆、海南岛、台湾岛、菲律宾群岛等,接收来自珠江、台湾岛内河流、红河、湄公河等流域的丰富物源输入。同时,南海处于欧亚大陆、太平洋、印度洋三大板块的聚合地带,海底地质构造和地形起伏非常复杂,四周环绕着大陆架和岛架、大陆坡和岛坡,海域中部偏东为深海盆地,海域中部偏西分布着大量的海底高原、海底山脉和海槽[1]。其中,北部陆坡水深约 2 000 m,中部海盆水深可达4 500 m。多样的沉积物物源输入和复杂多变的沉积环境造就了南海不同区域沉积物的分异性和规律性。近些年随着“海洋强国”战略的提出,海洋油气开发工程[2]、海底电缆管道工程[3]、海底隧道工程[4]等从近海逐渐走向深海,见图 1。因而,准确统计、分析南海沉积物特征和力学特点对海洋工程基础设施建设具有重要的意义。

图1 南海区域分布及工程设施建设Fig. 1 Overview of the South China Sea and engineering constructions in the area

针对南海表层沉积物,国内学者开展了广泛而深入的研究。然而,当前的研究多集中于区域海域或点分布海况,如张洪运等[5]、赵利等[6]集中在南海北部陆架,高水土[7]关注于南海中部,任玉宾等[8]报道了南海西部海底沉积物性质,缺乏对中国南海的沉积类型整体认识及力学特点的深入分析。本文调研当前我国南海海域不同区域海底沉积物类型特征与力学性质,分析了海底沉积物的空间相关性与变异性,探讨了海底沉积物的沉积模式和分布机制,可以为当前和未来海洋工程建设中相关的岩土工程问题提供借鉴与参考。

1 南海沉积物类型与物理性质

1.1 南海浅水区域

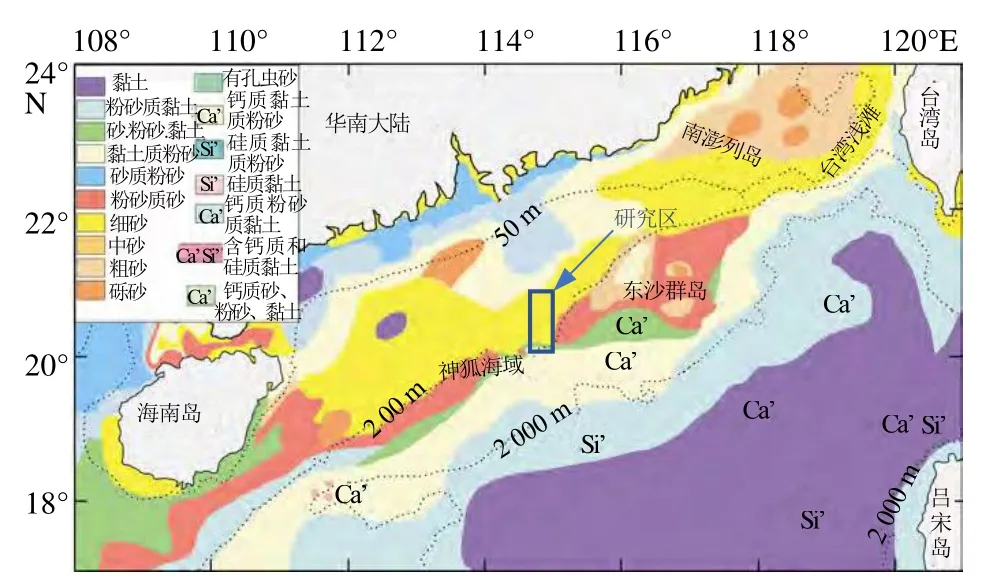

南海北部浅水区域指水深小于 2 000 m的海域,可进一步划分为陆架和陆坡两块区域。陆架是指水深在200 m以内的区域,在工程上通常称为近岸工程;陆坡处于 200~2 000 m之间。南海北部浅水区表层沉积物类型丰富,粒度成分以砂土、粉土和黏土为主,其中,陆架区砂粒含量占绝对优势[6],沉积物类型近似平行海岸线呈带状分布[9]。随着离岸距离增加,水动力条件减弱,对沉积物的搬运和筛分能力变弱。陆架、岛屿周边区域由于水动力较强,粗粒级沉积物相对较多,并且筛分性较好,而陆坡区域水动力较弱,以细粒级沉积物为主,筛分性差[10]。在陆架与陆坡交界处,由于受到强制性海退的影响,该区域拥有的粗粒级沉积物明显高于周边海域[11]。南海北部的土体类型空间分布如图2所示。

图2 南海北部表层沉积物类型分布图[9]Fig. 2 Distribution of surface sediment types in the northern South China Sea[9]

南海北部表层沉积物类型平行海岸线呈带状分布,从内陆架外缘向大陆坡方向沉积物粒度逐渐变粗,与半深海有孔虫砂、贝壳珊瑚碎屑的大量沉积有关;从陆坡至深海盆,沉积物粒度逐渐变为以细粒组分为主,主要受沉积重力分异作用的影响。典型的研究区沉积环境与沉积物粒度频率关系如图 3所示。其中Φ是新定义的无量纲参数,Φ=-log(d/d0),d0=1 mm,用于定量地描述粒度分级。此外,台湾海峡近岸海域,由于强水动力作用的影响,沉积了较多粗颗粒,如砾砂、粗砂等;江口外缘由于有珠江的冲淡作用,带来一些较粗颗粒物质,沿岸流的冲刷也沉积了许多较粗沉积物:内陆架浅海以粉砂为主,外陆架浅海以砂为主,陆坡半深海、深海以黏土质粉砂和粉砂质黏土为主,深海盆则以黏土为主。

南海北部陆架区表层沉积物中各类黏土矿物的组合特征在不同区域由于不同物源而表现出明显的含量差异。对于典型南海北部矿物含量空间分布,总体来说,沉积物中伊利石主要由台湾岛内河流提供[12],含量在区域上呈东北高西南低的趋势,变化范围为25%~64%。蒙脱石含量在闽粤近岸区域及珠江口附近较低,而在海南岛附近含量较高,变化范围为 7%~46%。高岭石主要来自珠江[13],含量呈现出明显的由陆向海递减趋势,变化范围为 6%~41%。绿泥石含量分布则与伊利石大致类似,在研究区东北部深水区明显较高,变化范围为 1%~14%[14]。由此可见,南海北部表层沉积物的区域分布规律由河流物源和洋流运输控制[15-16],陆架区黏土矿物总体以伊利石和蒙脱石为主,高岭石所占质量比偏少,绿泥石含量在台湾岛附近海域较高。绿泥石、高岭石与蒙脱石质量分数呈明显的负相关关系[17]。

1.2 南海深水区域

南海深水区域指水深超过2 000 m的海域,该海域表层沉积物呈现出明显的深海沉积物特征,平均粒径小于 4 μm,黏土平均含量大于 50%,该特征显著区别于浅海沉积物,并且在水深4 500 m的中央海盆保持良好稳定性。始于西太平洋的2 000 m水深线以喇叭口状通过巴士海峡后呈菱形向南海中西部、南部海域扩展、延伸成封闭状,南海中部大于2 000 m水深的表层沉积物的平均粒径大小和黏土含量等沉积特征明显受到西太平洋深水活动的影响[18]。在水深3 000~4 000 m的深海盆区,表层沉积物中黏土含量约为 60%,粉砂含量约为30%,砂含量小于5%。在水深超过4 000 m的中央海盆区,表层沉积物中黏土含量高于70%,砂含量为 2%左右[19]。在深水区域耸起的具火山成因的海山附近,沉积物中的砂含量可增大2%~5%[20]。

南海深水海盆表层沉积物中的黏土矿物以伊利石含量最高(47%~54%),其次是蒙脱石(16%~27%)、绿泥石(17%~20%)、高岭石(8%~13%)[21]。其中,伊利石含量占优势且由西北向东南方向逐渐减少,而蒙脱石的变化趋势则与伊利石相反。根据伊利石和蒙脱石含量的分布规律,可将深海盆区划分为大陆物源黏土矿物组合区和受火山及群岛影响的黏土矿物组合区[7]。除了黏土矿物,沉积物中指示生源碎屑的钙质含量也是区分沉积物成因的重要指标。在南海东部水深 330~2 000 m的浅水区,沉积物中的碳酸钙含量为 2.16%~61.62%,平均值为 18.89%;而在水深2 100~4 722 m的深水区,表层沉积物中碳酸钙含量为0.18%~52.99%,平均值为4.63%,沉积物生源碎屑的分布受水深影响显著,钙质含量随水深增加显著减小[18]。

1.3 南海沉积物空间相关性与变异性因素探讨

南海表层沉积物中的黏土矿物组成可反映出周边和江河流域物源的影响。台湾和吕宋岛是南海东部表层黏土矿物的主要来源;湄公河、婆罗洲、巽他陆架和印度尼西亚岛弧是南海南部的主要物源区;南海西部表层黏土矿物主要来自红河、湄公河、珠江、台湾、巽他陆架、印度尼西亚岛弧以及婆罗洲;珠江、台湾、长江和吕宋岛则是南海北部的主要来源[22]。

同时,沉积物的矿物成分与沉积区的水动力条件密切相关。珠江口及粤东近岸,水动力条件弱,冲刷剥蚀条件影响较大;在汕头、汕尾区域,受黑潮、南海暖流及沿岸流共同作用,产生混合型沉积特征;在台湾浅滩及珠江古三角洲区域,海洋水动力明显,同时受黑潮、南海暖流、沿岸流等因素的综合影响[6]。

2 南海沉积物力学特性

一般从滨海向内陆架、外陆架、上陆坡、下陆坡、深海平原过渡,随着水深不断增加和沉积环境的变化,海底沉积物的天然含水量、孔隙比、孔隙率、液限、塑限、塑性指数逐渐加大,而比重、天然密度逐渐减小。同时,压缩系数逐渐加大,压缩模量、抗剪强度逐渐降低[21,23]。

2.1 南海浅水区域

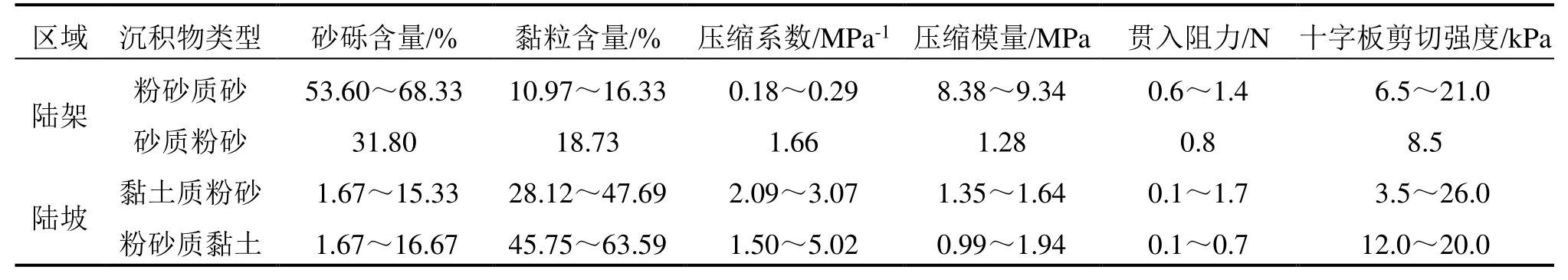

在矿物成分类似的条件下,沉积模式即黏粒含量是影响沉积物力学特性的主导因素。南海北部陆架的表层沉积物类型以粉砂和砂质粉砂为主,而陆坡区域则以粉质黏土和黏质粉砂为主。由表1可知,从陆架到陆坡,随着沉积物中黏粒含量增多、平均粒径由粗到细,沉积物的力学特性发生规律性变化。陆架区域沉积物的压缩系数介于0.18~1.66 MPa-1之间,而陆坡区域沉积物的压缩系数在1.50~5.02 MPa-1之间,沉积物的压缩性随着黏粒含量的增大而增大。同时,随着黏粒含量的增大,沉积物颗粒间的胶结作用增强,从陆架到陆坡沉积物的平均十字板剪切强度由12.7 kPa增加到 15.96 kPa。此外,沉积物的贯入阻力则随着黏粒含量的增大呈现降低趋势。

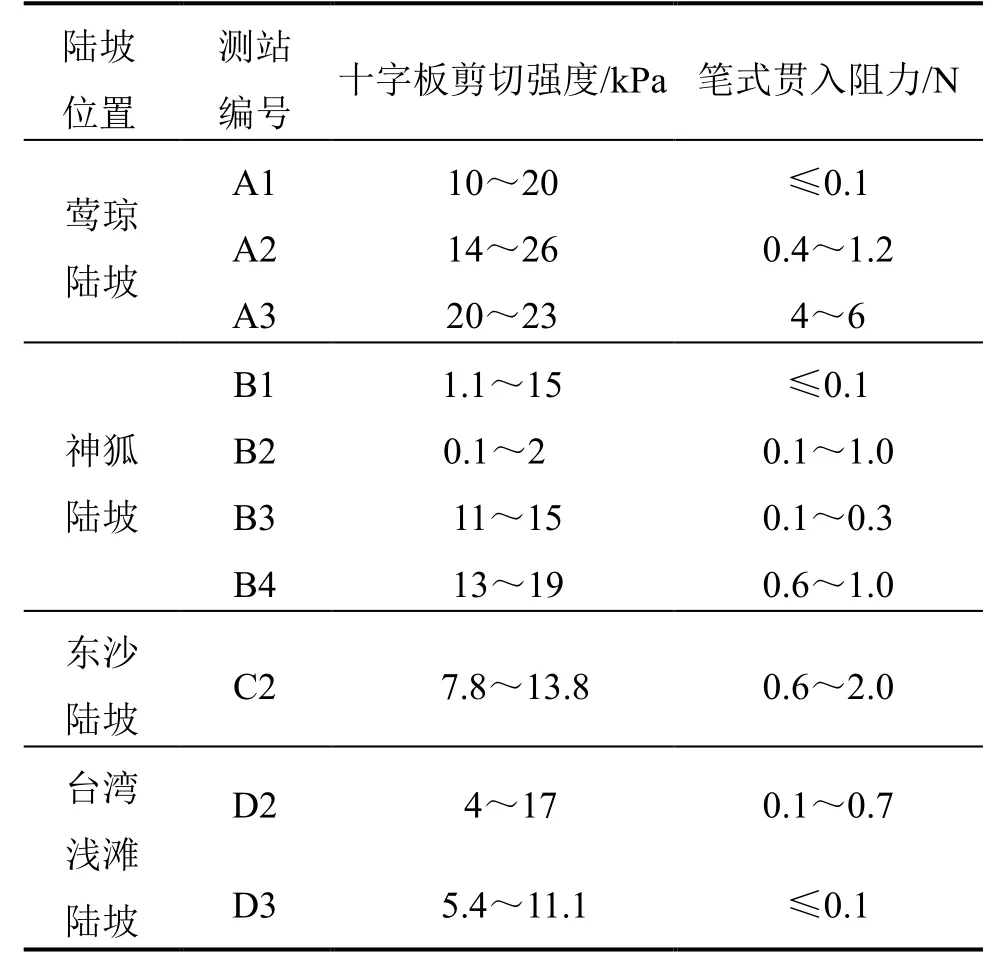

表 1 北部浅水区表层沉积物力学特性[23]Table 1 Mechanical properties of surface sediments in the shallow area of northern South China Sea[23]

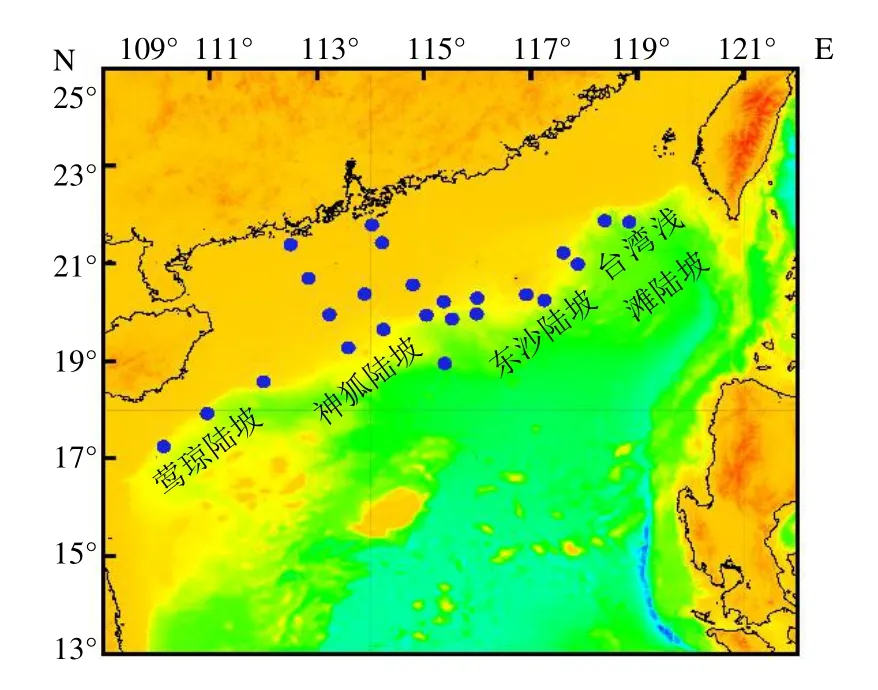

南海北部陆坡总长约1 200 km,水深变化范围约为200~2 000 m。表2统计了北部陆坡沉积物的十字板剪切强度和笔式贯入阻力。图4显示出对应的浅水区域的取样位置。可以发现,不同陆坡区域的沉积物强度差异较大,其中,神狐陆坡、台湾浅滩陆坡表层沉积物强度一般较低:表层 0~20 cm范围内,笔式贯入阻力一般小于0.1 N,十字板剪切强度一般不超过10 kPa。东沙陆坡、莺琼陆坡分别靠近东沙岛、海南岛,海洋水动力较强,沉积物中粗颗粒含量相对较多,在笔式贯入试验中阻力较大,0~100 cm范围内阻力通常在1 N以上,个别测站的沉积物可达到5 N。特别地,台湾浅滩陆坡的沉积物在深度超过 100 cm后,十字板剪切强度和笔式贯入阻力均出现显著增长,说明此处沉积物存在明显的强度分层,该分层界面或将成为潜在的滑动面[24]。

图4 南海浅水区域取样位置Fig. 4 Sampling locations in the shallow area of northern South China Sea

表2 陆坡表层沉积物十字板剪切强度和笔式贯入阻力[24]Table 2 Ⅴane strength and penetration resistance of surface sediments on the continental slope[24]

南海北部表层沉积物具有较高的含水率和较低的密度,抗剪强度、贯入阻力、压缩性等力学性质较差[23]。同时,由于沉积模式的不同,陆架和陆坡区域的沉积物表现出明显的力学特性差异,具体表现为随着黏粒含量的增加,沉积物的含水率、塑性指数、孔隙比、压缩系数和十字板剪切强度增加,而密度和笔式贯入阻力则随之减小。

2.2 南海深水区域

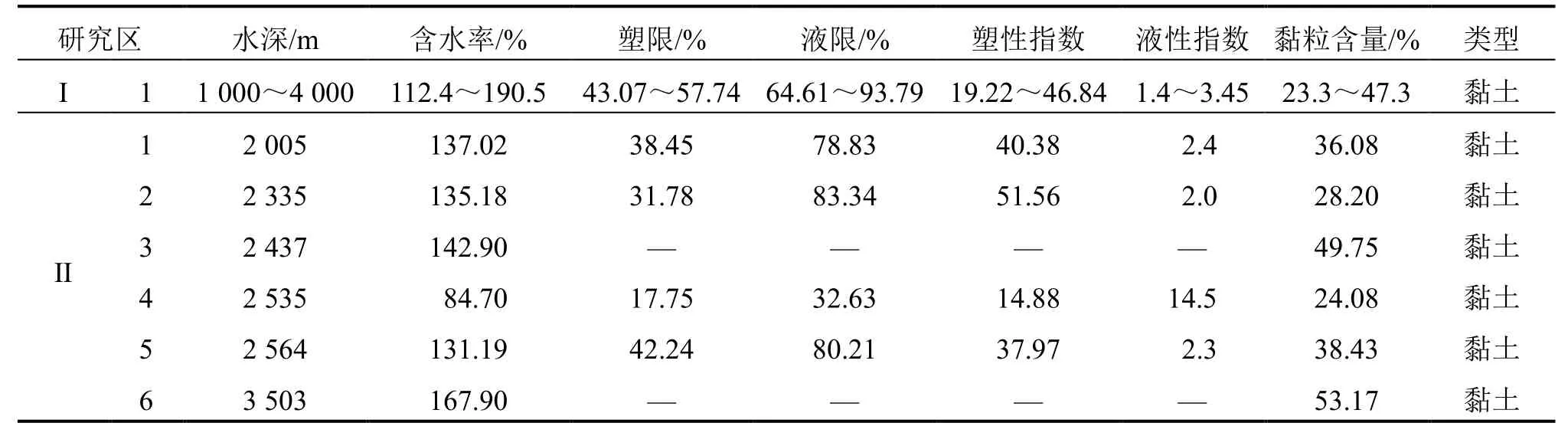

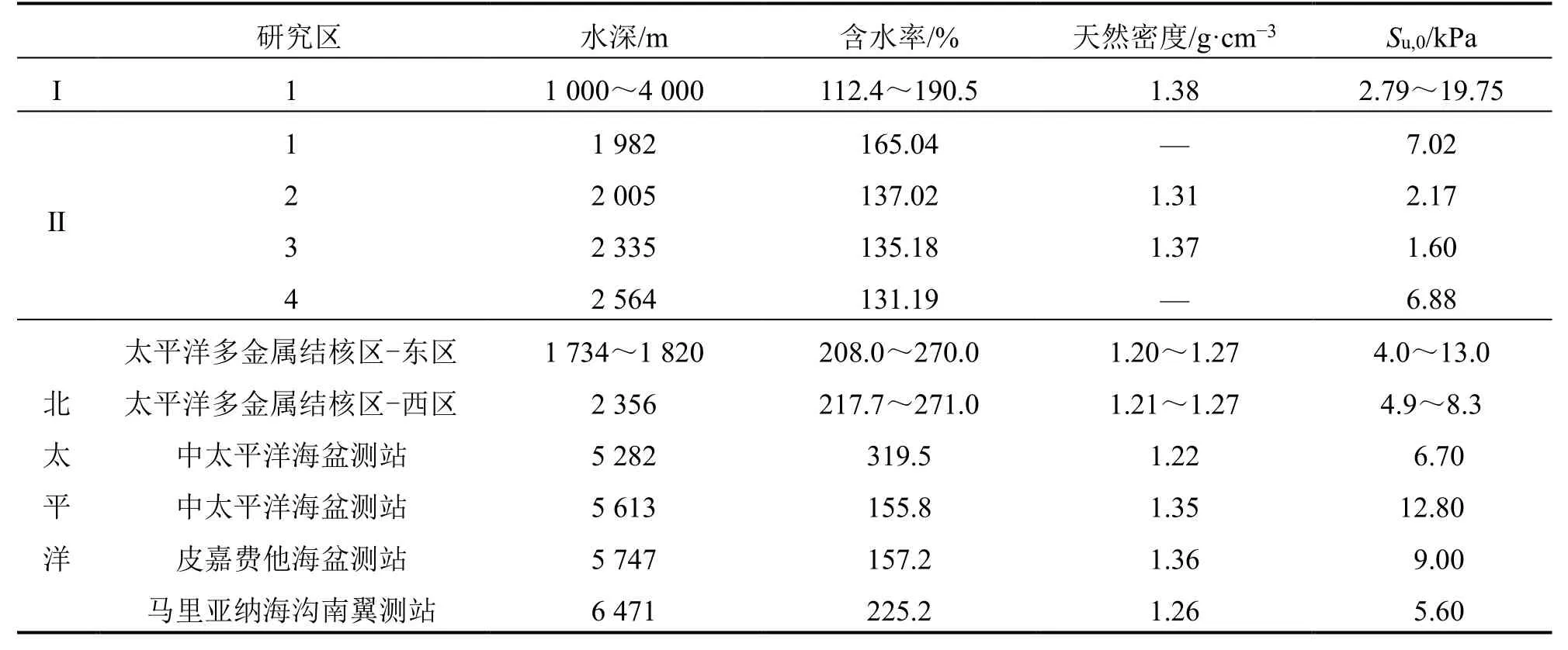

南海深水区表层沉积物类型均为黏性土,深水区沉积物由于沉积环境不同而表现出明显差异的力学特性,同时,由于深海沉积环境更加稳定、受到外界扰动较小,深水区沉积物的力学特性在不同区域呈现出较强的一致性。由表3统计的深水区表层沉积物物理力学特性可知,南海深水区域表层沉积物具有较高的含水率,平均含水率约为140%。由液限ωL≥50%且塑性指数IP>17可知,沉积物为高液限黏土。液性指数IL>1则说明沉积物天然含水率远大于液限,土体若经历重塑将表现出流态,具有较高灵敏度[8]。沉积物压缩系数介于1.57~3.65 MPa-1之间,远大于0.5 MPa-1,表现出高压缩性。总体而言,与浅水区黏性土相比,南海深水区域的表层沉积物具有高含水率、高液塑限、高压缩性、低抗剪强度等特点。

表3 深水区表层沉积物物理特性[8, 25-26]Table 3 Physical properties of surface sediments in the deep area of South China Sea[8, 25-26]

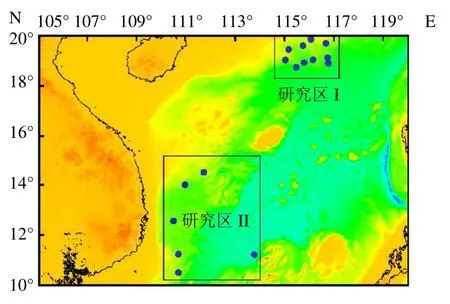

图5给出南海深水区的两个研究区域位置,对比南海深水区研究区I、Ⅱ与北太平洋其他海域的深海沉积物,如表4所示。尽管在北太平洋沉积物具有更高的含水率,但是其与南海沉积物均表现出高含水率、低密度(ρ<1.4 g·cm-3)和低抗剪强度(Su,0<20 kPa)的特点,说明南海深水沉积物具有大洋沉积物的特性。

图5 南海深水区的研究区域Fig. 5 Study areas in the deep South China Sea

表4 南海与太平洋深水区表层沉积物物理力学特性对比[8, 25-28]Table 4 Comparison of physical and mechanical properties of surface sediments in the deep areas of South China Sea and Pacific Ocean[8, 25-28]

3 结论与展望

随着我国海洋强国战略的提出,近年来,海洋产业与科技得到了广泛关注和快速发展。海洋工程相关研究处于起步阶段,尚有大量的研究工作亟需解决,本文总结了当前对南海区域的研究结果,得到如下结论:

(1)水动力作用和江河物源共同决定了南海表层沉积物的颗粒组分和黏土矿物含量的空间分异规律。北部浅水区沉积物近似平行海岸线成条带状分布,沉积物粒度随离岸距离增加而减小,但又在海岛四周、陆架陆坡交界处呈现特殊规律。深水区沉积物以黏土为主,沉积物性质且在区域内变化不大,具有高含水率、高液塑限等特点。

(2)沉积环境不同所导致的黏粒分布规律对沉积物力学特性有深刻影响。浅水区和深水区沉积物的力学特性均表现为:随着黏粒含量增加,沉积物的天然密度减小,深水区沉积物约为1.3 g·cm-3,而含水率、孔隙比、塑性指数、压缩性增大。

上述结论有利于工程及研究人员全面而深入地认识南海沉积物性质,为相关工程建设和海洋资源开发与利用提供参考。