上生下储倒灌式油气运聚成藏空间预测方法及其应用

2022-01-07于洋

于 洋

(大庆油田有限责任公司第四采油厂, 黑龙江大庆 163514)

0 引 言

随着油气运移研究的深入, 油气在浮力的作用下向上运聚成藏已被广大油气地质工作者所接受,已成为含油气盆地油气运聚成藏的主要方式。 然而, 在含油气盆地的某些特殊层位确实存在着非浮力作用下的油气倒灌式运聚成藏, 其油气运聚规律明显不同于浮力作用下油气向上运聚成藏。 因此,能否准确地预测上生下储倒灌式油气运聚成藏空间, 对于正确认识含油气盆地上生下储式油气分布规律和指导油气勘探均至关重要。

关于上生下储倒灌式油气运移和聚集, 前人曾做过大量的研究和探讨, 归纳起来主要有3 个方面: 一是根据源岩超压值相对大小和断裂类型, 研究上生下储倒灌式油气运移的条件[1-6], 认为只有源岩具有一定超压值, 且发育输导断裂时, 源岩生成油气才能倒灌运移, 否则源岩生成油气不能发生倒灌运移; 二是根据源岩在油气成藏期古超压值的相对大小, 结合目前源岩之下储层已发现油底深度, 研究上生下储倒灌式油气运聚的最大深度, 并据此预测上生下储倒灌式油气聚集成藏纵向范围[7-10], 认为倒灌式油气运聚最大深度越大, 油气成藏纵向范围越大, 反之油气成藏纵向范围越小;三是根据源岩排烃分布区、 超压分布区和输导断裂分布区, 研究上生下储倒灌式油气运聚成藏的平面分布区[11-13], 认为只有源岩排烃分布区、 超压分布区和输导断裂分布区的耦合区, 才应是上生下储倒灌式油气运聚成藏的有利区, 否则无论三者中缺少哪一个, 或者三者均发育、 但不耦合, 均不是上生下储倒灌式油气运聚成藏的有利区。 这些研究成果对于正确认识含油气盆地上生下储式油气分布规律起到了十分重要的作用。

然而, 前人研究成果对上生下储倒灌式油气运聚成藏空间的研究相对较少, 主要是上生下储倒灌式油气运聚成藏平面有利区的研究, 缺少上生下储倒灌式油气运聚成藏纵向分布区的研究, 更缺少二者之间的综合研究, 难以准确地反映上生下储倒灌式油气运聚成藏空间, 难免会给油气勘探带来一定风险。 因此, 开展上生下储倒灌式油气运聚成藏空间预测方法研究, 对于正确认识含油气盆地上生下储式油气分布规律及有效指导其油气勘探均具有重要意义。

1 上生下储倒灌式油气运聚成藏机制及其空间分布

上覆源岩生成的油气之所以能沿输导断裂向下倒灌运移, 是因为源岩超压大于油气向下倒灌运移所遇到的各种阻力(油气本身浮力、 地层压力差和油气沿输导断裂运移所遇到的阻力)[12-14]; 否则, 源岩生成的油气无法向下倒灌运移(图1)。由此不难看出, 上生下储倒灌式油气运聚成藏只能发生在一定的空间范围内, 其平面分布区应主要受到源岩排烃分布区、 倒灌式油气运移源岩超压分布区和输导断裂分布区的共同控制, 其耦合范围越大, 倒灌式油气运聚成藏平面分布区越大(图2(a) ); 其纵向分布区应主要受到倒灌式油气运聚最大深度和输导断裂延伸长度的共同控制, 其耦合区越大, 倒灌式油气运聚成藏纵向分布区越大(图2 (b) )。

2 上生下储倒灌式油气运聚成藏空间预测方法

要预测上生下储倒灌式油气运聚成藏空间, 就必须确定上生下储倒灌式油气运聚成藏平面和纵向分布区, 将二者组合, 便可得到上生下储倒灌式油气运聚成藏空间[15-16]。

要确定上生下储倒灌式油气运聚成藏平面分布区, 就必须确定源岩排烃分布区、 倒灌式油气运移源岩超压分布区和输导断裂分布区, 三者叠合的重合区, 即为上生下储倒灌式油气运聚成藏平面分布区。

利用源岩发育及其地化特征, 由文献[17-22]中源岩排烃门限研究方法确定源岩排烃门限, 据此圈定源岩分布范围, 即为源岩排烃分布区(图2(a) )。

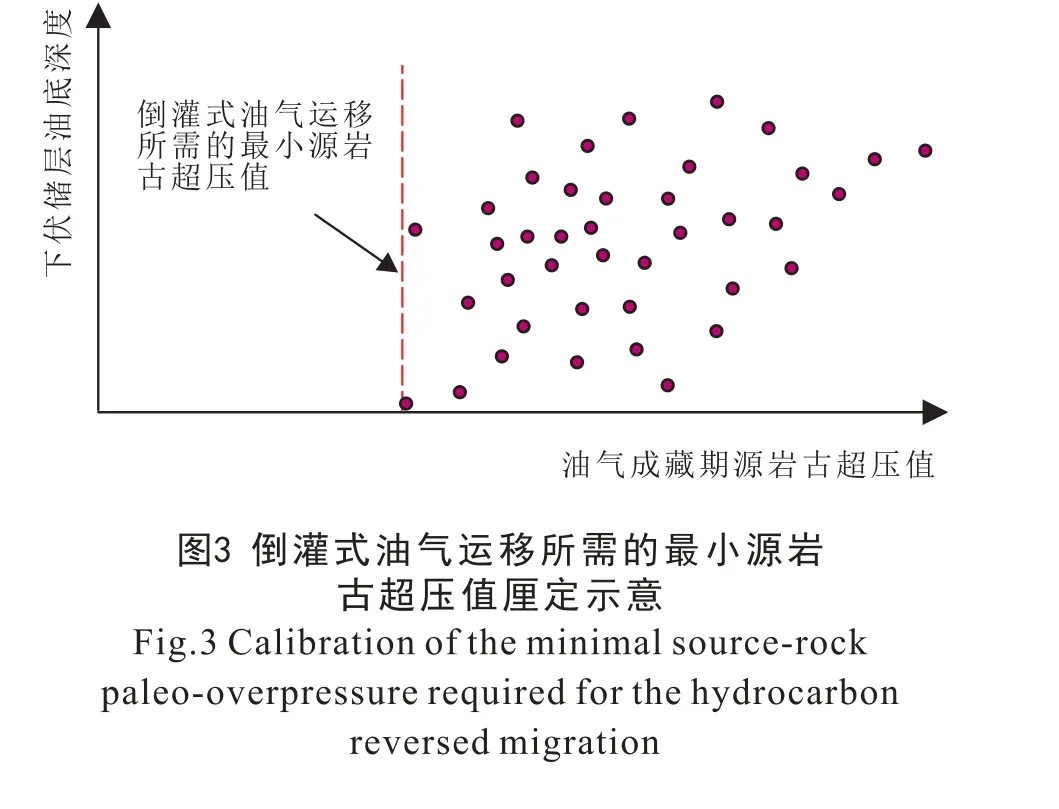

利用声波时差资料, 由文献[19, 23-24] 中源岩古超压值恢复方法, 恢复源岩在油气成藏期古超压值; 然后统计研究区已知井点处源岩古超压值与其下伏储层油底深度之间关系(图3), 取油气分布最小的源岩古超压值, 作为倒灌式油气运移所需的最小源岩古超压值; 最后将源岩古超压值大于倒灌式油气运移所需的最小古超压值的区域圈在一起, 即为倒灌式油气运移源岩超压分布区(图2(a) )。

利用三维地震资料拆分源岩层内发育的断裂,确定断裂断穿层位, 将连接上覆源岩和下伏储层,且在油气成藏期活动的断裂圈在一起, 即为输导断裂分布区(图2 (a) )。

将已确定出的源岩排烃分布区、 倒灌式油气运移源岩超压分布区和输导断裂分布区叠合, 取三者重合区, 即为上生下储倒灌式油气运聚成藏平面分布区(图2 (a) )。

由上生下储倒灌式油气运聚成藏机制可知, 油气发生上生下储倒灌式运移应满足源岩超压大于油气向下倒灌运移所遇到的各种阻力, 其数学表达式为

其中:

式中: Δpc——源岩古超压值, MPa; Δpd—— 地层压力差, MPa;Ff——油气浮力, MPa;pc——油气沿断裂输导运移所遇到的阻力, MPa;ρW——地层水密度, g/cm3;ρH——油气密度, g/cm3;Hmax——倒灌式油气运聚的最大深度, m;g——重力加速度, m/s2。

取油气开始倒灌运移时状态, 即地层压力差和油气浮力均等于零时, 油气沿断裂输导运移所遇到的阻力应等于倒灌式油气运移所需的最小源岩古超压值。 将式(2) 和式(3) 代入到式 (1) 中,整理得到倒灌式油气运聚的最大深度, 即

式中 Δpcmin——倒灌式油气运移所需的最小源岩古超压值, MPa。

统计研究区已知井点处源岩古超压值, 将其代入到式(4) 中, 得到其倒灌式油气运聚最大深度, 将其连接起来, 便可以得到上生下储倒灌式油气运聚最大深度分布(图2 (b) )。

将已确定出的上生下储倒灌式油气运聚成藏平面和纵向分布区组合, 便构成了上生下储倒灌式油气运聚成藏空间(图2)。

3 应用实例

本文选取松辽盆地北部三肇凹陷为例, 利用上述方法预测其上覆青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚成藏空间, 并通过预测结果与目前三肇凹陷扶杨油层已发现油气分布之间关系, 验证该方法用于预测上生下储倒灌式油气运聚成藏空间的可行性。

三肇凹陷位于松辽盆地北部中央坳陷区的中部, 是松辽盆地北部油气勘探的重点地区[25]。 该凹陷从下至上发育的地层有下白垩统、 上白垩统及新生界, 其中下白垩统地层有火石岭组、 沙河子组、 营城组、 登娄库组和泉头组; 上白垩统地层有青山口组、 姚家组、 嫩江组、 四方台组和明水组。位于泉四段和泉三段的扶余油层和杨大城子油层(简称“扶杨油层” ) 是三肇凹陷油气勘探的主要目的层, 油气主要来自上覆青一段源岩[24], 属于上生下储式生储盖组合。 因此, 能否准确地预测出三肇凹陷青一段源岩向扶杨油层倒灌式油气运聚成藏空间, 对于正确认识扶杨油层油气分布规律和指导油气勘探均至关重要。

钻井结果显示, 三肇凹陷青一段源岩发育, 最大厚度可达到120 m 以上, 主要分布在凹陷中心处, 由此向其四周青一段源岩厚度逐渐减小, 在边部减小至70~80 m。 三肇凹陷青一段源岩有机碳质量分数平均为3.15%, 氯仿沥青 “A” 平均为0.5%, 生烃潜量平均为24 mg/g, 干酪根类型主要为Ⅰ型和Ⅱ1型, 镜质体反射率为0.75%~1.0%,有机质演化已进入成熟阶段, 可以生成大量油气,为下伏扶杨油层油气运聚成藏提供充足的油气来源。 利用青一段源岩厚度及其地化特征, 由源岩排烃门限研究方法[17-22], 可以得到三肇凹陷青一段源岩排烃分布区(图4)。 由图4 中可以看出, 三肇凹陷青一段源岩除东北边部地区不能排烃外, 其余广大地区皆能向外排烃。

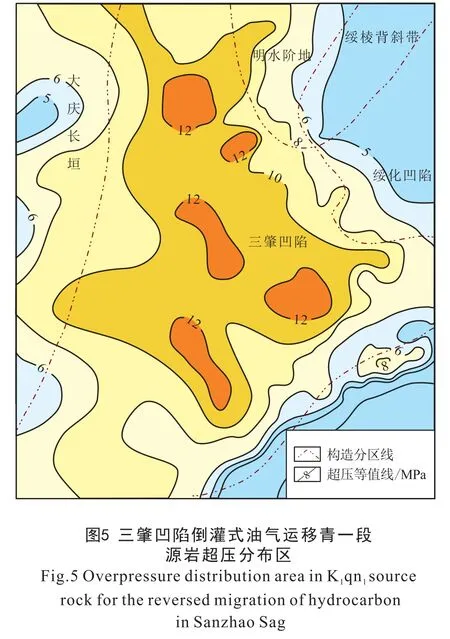

三肇凹陷青一段源岩普遍欠压实, 并存在超压[19-23]。 利用声波时差资料, 由文献 [19,23-24]中源岩古超压值的研究方法, 可以得到三肇凹陷青一段源岩在油气成藏期——明水组沉积末期的古超压值(图5)。 从图5 中可以看出, 三肇凹陷青一段源岩在油气成藏期古超压值最大可达到12 MPa, 主要分布在凹陷内部的局部地区, 由5 个高值区向其四周青一段源岩古超压值逐渐减小, 在凹陷东南和西部局部地区减小至6 MPa 左右。 统计三肇凹陷已知井点扶杨油层目前油底深度和对应处青一段源岩古超压值(图6), 取油气分布最小的源岩古超压值, 作为倒灌式油气运移所需的最小古超压值(约为5 MPa), 将三肇凹陷青一段源岩古超压值大于倒灌式油气运移所需的最小古超压值的区域圈在一起, 可以得到倒灌式油气运移青一段源岩超压分布区(图5)。 从图5 中可以看出, 三肇凹陷倒灌式油气运移青一段源岩超压分布区分布广泛, 除凹陷东南边部局部地区外, 其余广大地区皆为倒灌式油气运移青一段源岩超压分布区。

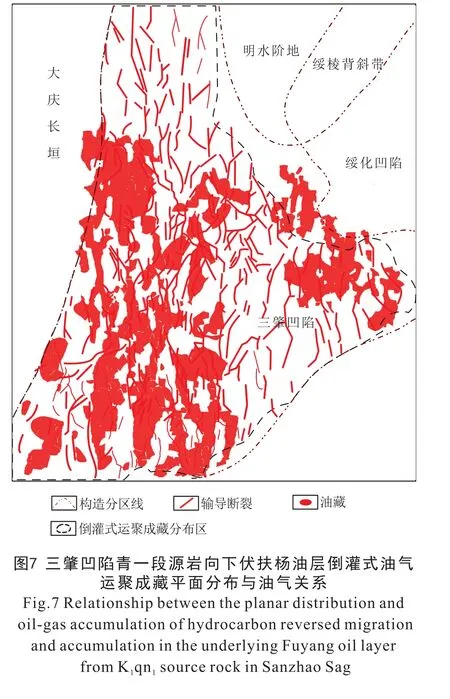

利用三维地震资料, 拆分三肇凹陷青一段源岩内发育断穿层位, 将连接青一段源岩和下伏扶杨油层, 且在油气成藏期(明水组沉积末期) 活动的断裂, 作为青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式运聚的输导断裂(图7)[26]。 图7 中看出, 三肇凹陷青一段源岩内输导断裂呈条带状大面积分布, 断裂走向以近南北向为主, 少量为北西向和北北东向。

将上述已确定出的三肇凹陷青一段源岩排烃分布区、 倒灌式油气运移青一段源岩超压分布区和输导断裂分布区叠合, 便可以得到其青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚成藏平面分布区(图7)[27-28]。 从图7 中可以看出, 三肇凹陷青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚成藏平面上除了东北边部和东南边部局部地区外, 整个凹陷大部分地区皆为青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚成藏平面分布区。

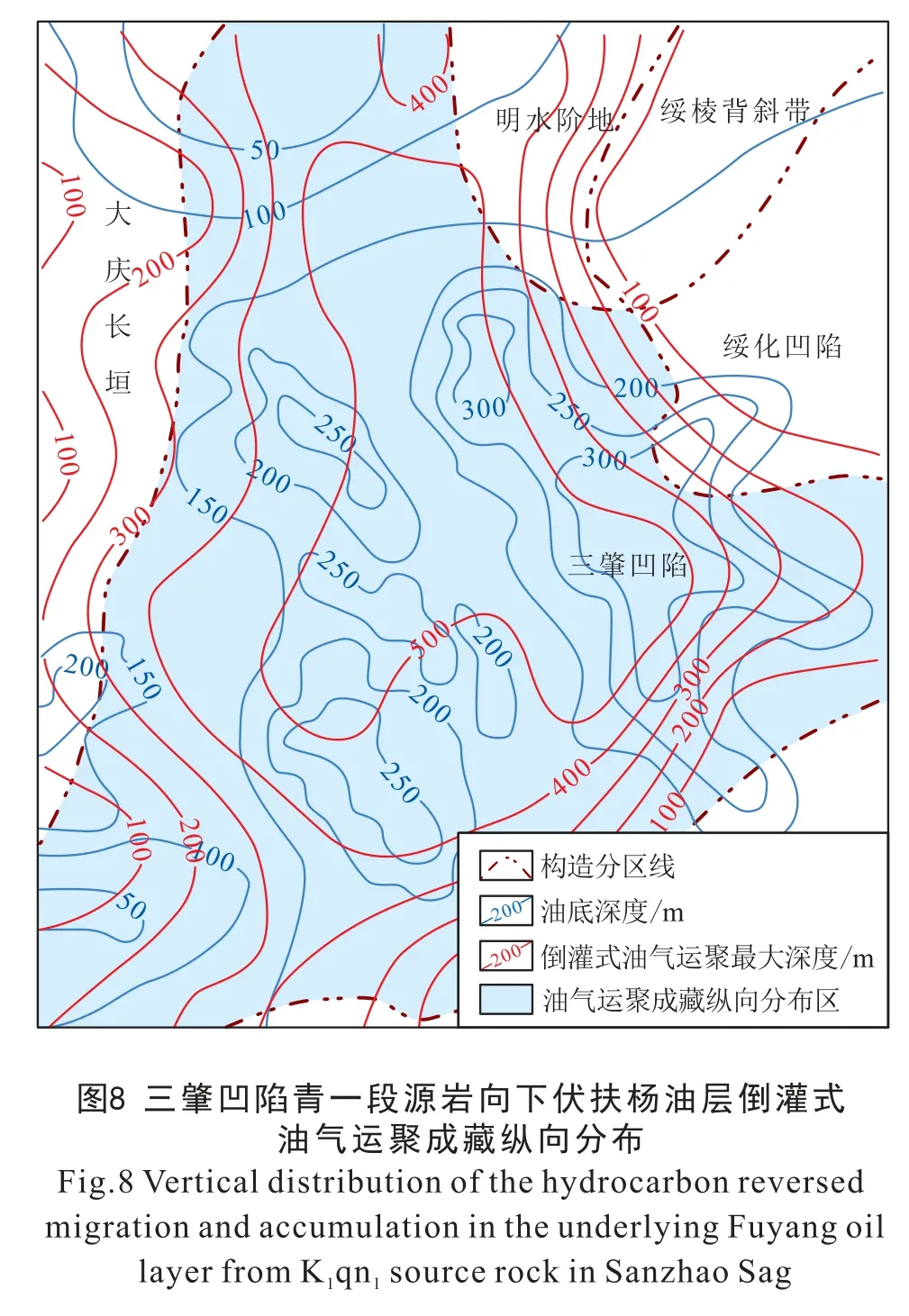

统计三肇凹陷已知井点青一段源岩在油气成藏期的古超压值, 将其与青一段源岩倒灌式油气运移所需的最小古超压值代入式(4) 中, 计算得到青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚的最大深度(图8)。 从图8 中可以看出, 青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚的最大深度可达500 m以上, 主要分布在北部和中部地区, 由此向其四周青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚的最大深度逐渐减小, 在凹陷东南边部和西南局部地区减小至100 m 以下。

将三肇凹陷青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚的最大深度分布与输导断裂延伸长度分布(因其主要为T03—T06、 T4—T06和T5—T06断裂,整个扶杨油层均延伸分布) 叠合, 可以得到三肇凹陷青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚成藏纵向分布区(图8)。 从图8 中可以看出, 三肇凹陷青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚成藏纵向分布区应为其倒灌式油气运聚最大深度分布区。

将已确定出的三肇凹陷青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚成藏平面分布区和纵向分布区组合, 构成了青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚成藏空间(图7 和图8)。 从图7 和图8 中可以看出, 除了东北边部和东南边部局部地区外,整个三肇凹陷大部分地区皆为青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚成藏平面分布区; 青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚成藏纵向分布最大深度可达到500 m 以上。 综上所述, 三肇凹陷扶杨油层目前已发现的油气皆分布在青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚成藏空间内, 不仅表现在平面上, 而且也表现在纵向上。 这是因为只有位于青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚成藏空间内, 才能通过输导断裂在源岩超压作用下从上覆青一段源岩处获得油气运聚成藏, 油气钻探才能发现油气, 否则无油气发现。

4 结 论

(1) 上生下储倒灌式油气运聚成藏空间是由上生下储倒灌式油气运聚成藏平面分布区和纵向分布区构成的, 其中平面分布区是源岩排烃分布区、倒灌式油气运移源岩超压分布区和输导断裂分布区的耦合区; 纵向分布区是上生下储倒灌式油气运聚最大深度分布与输导断裂延伸长度分布的叠合区。

(2) 通过确定源岩排烃分布区、 倒灌式油气运移源岩超压分布区和输导断裂分布区, 确定上生下储倒灌式油气运聚成藏平面分布区; 通过确定上生下储倒灌式油气运聚的最大深度分布和输导断裂延伸长度分布, 确定上生下储倒灌式油气运聚成藏纵向分布区, 将二者组合, 建立了一套上生下储倒灌式油气运聚成藏空间的预测方法, 实例应用结果表明, 该方法用于预测上生下储倒灌式油气运聚成藏空间是可行的。

(3) 松辽盆地三肇凹陷青一段源岩向下伏扶杨油层倒灌式油气运聚成藏空间在整个凹陷分布广泛, 平面分布除了东北边部和东南边部局部地区外, 整个凹陷大部分地区皆为上生下储倒灌式油气运聚成藏平面分布区; 纵向分布最大深度可达500 m以上, 主要分布在其北部和中部地区, 由此向其四周纵向分布最大深度逐渐减小, 在凹陷东南边部和西南局部地区减小至100 m 以下。

(4) 该方法主要适用于砂泥岩组合油气盆地上生下储倒灌式油气运聚成藏空间的预测。