生态旅游视角下涉藏州县旅游可持续发展考察

——基于四川若尔盖县与甘肃碌曲县的调研

2022-01-05才项多杰

才项多杰

(中国藏学研究中心,北京 100101)

引子

1983年,墨西哥专家Ceballos Lascurain首次提出“生态旅游(Ecotourim)”一词[1],强调生态旅游是一种旅游者追寻置身于相对古朴、原始的自然区域,尽情研究野生动物和享受奇异风光的旅游形式。经过30年的探索,人们对生态旅游内涵的认知已远远超过“到自然区旅行”这样简单的层面,而是逐渐认识到“生态”的内涵还应包括对区域的积极反馈。即生态旅游是推进旅游区生态保护和可持续发展的观光行为,包含区域环境保护、当代居民福利状况改善、低影响、负责人等多方面的内容。2004年8月,《国际生态旅游标准》进行了第一次重大修改,使之更科学可行,强调了如下三个方面:环境与文化的可持续性、造福当地社区和促进社会公正、真正的生态旅游产品。

其实党和国家一直以来都在提倡生态文明建设,在党的十九大报告中就提出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和环境保护的基本国策,像对待生命一样对待生态环境,统筹山水林田湖草系统治理,实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设美丽中国,为人民创造良好生产生活环境,为全球生态安全作出贡献。”2018年5月习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话中指出:“生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题,也是关系民生的重大社会问题。要加快构建生态文明体系,加快建立健全以生态价值观念为准则的生态文化体系,以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系,以改善生态环境质量为核心的目标责任体系,以治理体系和治理能力现代化为保障的生态文明制度体系,以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点的生态安全体系”。在这些系列重要论述中,为我国的生态旅游发展指明了方向,回答了以下问题。为何要发展?——为了人民群众的美好幸福生活。为何要保护生态?——为了人民群众的生产生活环境。怎么处理经济发展与生态环境保护的关系?——牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念。

另外,近年来学界按照党的十九大及习近平总书记关于生态的重要论述,对生态旅游进行研究。其大多数集中在生态旅游资源的挖掘、生态旅游规划和生态旅游活动项目等方面,研究内容丰富,方法多样。关于欠发达地区、少数民族地区的生态旅游及其民族旅游业可持续发展的研究较多,但是对涉藏地区生态旅游发展及其利益共享问题,从高原特殊生态的角度,对涉藏地区生态旅游如何打造及其怎样处理生态旅游及其当地群众间的“共生—共存—共享”研究较为缺乏,本文结合涉藏地区生态旅游发展现状,分析在生态保护与旅游发展语境下,如何处理两者的关系及其可持续发展问题。

一、调研地点及其环境背景

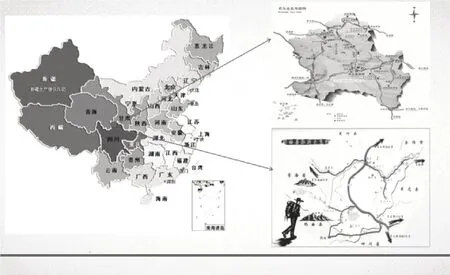

(一)地理位置

若尔盖县隶属四川省阿坝藏族羌族自治州,地处青藏高原东北边缘,位于四川省北部,系四川通往西北省区的北大门,地理坐标位于东经102°08′至103°39′、北纬32°56′至34°19′之间,四邻分别与甘肃省玛曲县、碌曲县、卓尼县、迭部县和四川阿坝藏族羌族自治州阿坝县、红原县、松潘县、九寨沟县接壤,黄河与长江分水岭将其划为东西两部。若尔盖县地域辽阔,资源富集,其中旅游资源丰富,既有黄河九曲第一湾、热尔大草原、花湖国家级湿地自然保护区,也有原始森林、降扎温泉、铁布梅花鹿自然保护区等。

碌曲县位于甘肃省西南部,青藏高原东边缘,甘、青、川三省交界处,北接夏河县,东邻卓尼县,西南与玛曲县接壤,西连青海省河南蒙古族自治县,南与四川省若尔盖县毗邻。地理坐标为东径101°35′36″至102°58′15″、北纬33°58′21″至34°48′48″之间。该县的旅游资源同样丰富,既有则岔石林与尕海湖国家级自然保护区,也有郎木寺等具有地域人文特色的资源。

总之,两县虽然在不同的省区,但是在区位上交接、经济上交错、文化上交融、生态上交联,产业发展历史相似,且在同一个旅游线路上,这种特殊的关联为两县的繁荣发展带来了强劲的动力。

(二)生态地位

两县在全国的生态地位举足轻重。若尔盖湿地国家级自然保护区是1998年经国务院批准晋升为国家级自然保护区,重点保护对象是黑颈鹤等珍稀野生动物及高原湿地生态系统;是世界上面积最大、保存最完好的高原泥炭沼泽湿地;是长江和黄河在上游地区重要的水源涵养地;是世界上最大的“固体高原水库”。黄河供水量的30%来源于此湿地,也是世界上唯一的高原鹤类——黑颈鹤在中国最集中的分布区和最主要的繁殖地之一,有国家一级保护动物9种。

碌曲县的尕海则岔保护区也是1998年国务院批准建立国家级自然保护区,重点保护对象是黑颈鹤、黑鹤、大天鹅及雁鸭类等主候鸟及其生息的湿地生态系统。保护区横跨黄河和长江两大水系,是黄河重要支流洮河和嘉陵江重要支流白龙江的发源地,年均产水量为8.24亿立方米,是黄河的重要补水区和引洮工程的主要水源之一,有国家一级保护动物10种。以上两个自然保护区就足以说明两县的生态地位。

二、两县的产业发展及其特点

(一)两县的经济发展现状与特点

若尔盖是牧业县,第一产在全县的发展中占比较小,形成以畜牧为主、农业为辅的发展格局。2016年,各类牲畜年末存栏104万混合头,出栏率为31%,实现肉奶产量4.9吨,实现增加值69932万元,增长较为缓慢,其中县级财政投入为300万元。第二产在全县的发展比重比一产低,主要是新能源开发和水电开发,以一产的加工为主,2017年实现增加值28985万元,增长10.3%,其中工业增加值为16732万元,增长11.9%,实现规模以上工业增加值9421万元。第三产是该县的主要产业,其中旅游业占其经济总量的半壁江山。2017年,全年接待游客197万人次,实现旅游收入14亿元,分别增长11.9%、13%。传统服务业加快融合,第三产业实现增加值57099万元,增长14.6%。

碌曲县的产业格局同样是三产最高,其次是一产、二产。按照2017年的数据来看,碌曲县农林牧渔业增加值3.1992亿元,比2016年增长5.6%。其中:农业增加值497万元,下降22.9%;林业增加值920万元,下降5.8%;畜牧业增加值30575万元,增长6.5%。碌曲县全部工业企业增加值7337万元,比2016年下降40.1%。其中:规模以上工业企业增加值2037万元,比2016年下降64.0%,规模以下工业企业增加值5300万元,比2016年下降1.2%。三产中碌曲县社会消费品零售总额达3.3747亿元,比2016年增长8.1%。按经营单位所在地分,城镇实现零售额1.9236亿元,乡村实现零售额1.4511亿元。按行业分,批发零售贸易业3.0916亿元,住宿餐饮业2831万元。碌曲县接待国内外游客139.35万人次,比2016年增长15.3%,实现旅游综合收入6.8亿元,增长19.5%,旅游从业人数1757人,增长10.3%。

从总体产业发展特点上看,若尔盖县和碌曲县均位于三省交界地带,藏族人口占90%以上,以牧业为主,是深度贫困区,生态红线范围占全县面积65%以上,发展二产和一产难度较大,所以生存发展只能往生态旅游上转移。

(二)两县的旅游发展情况

2017年,全年接待游客197万人次,实现旅游收入14亿元,旅游从业人员1900人,第三产业实现增加值57099万元,增长14.6%。截至2018年年底,全县旅游接待人次207.7万人,实现旅游收入15.7亿元,旅游从业人员达2900人,比2017年分别增长5.43%、12.14%、52.63%(见表1)。2017年,碌曲县接待国内外游客120.9万人次,实现旅游综合收入5.7亿元,旅游从业人员1593人。2018年,碌曲县接待国内外游客139.35万人次,实现旅游综合收入6.8亿元,旅游从业人数1757人,比2017年分别增长15.26%、19.3%、10.3%(见表2)。

表1 四川若尔盖县旅游业发展情况

表2 甘肃碌曲县旅游业发展情况

总体来看,在两县的经济发展中,第三产的占比与第一产和二产相比逐年趋高,而且一产二产有下降趋势,长期来看,旅游业会成为两县的重要支撑产业。

三、群众参与旅游发展方式及既有经验

(一)群众参与方式

两县的旅游发展目前势头正好,群众参与的热情很高,但基本上是粗放式参与,有的只参与产中和产后,不能参与产前的原始利益入股。下面按照两县的案例来探讨其问题。

个案一:四川若尔盖县花湖景区

花湖位于四川若尔盖和甘肃郎木寺之间的213国道旁,是热尔大坝草原上的一个天然海子。热尔大坝是我国仅次于呼伦贝尔大草原的第二大草原,海拔3468米。它是中国最大最平坦的湿地草原,是众多野生动植物特别是珍稀水禽的繁殖和越冬地,2005年热尔大草原(花湖)被《国家地理杂志》评为“中国最美的湿地”。每年吸引着大量的游客前来观光。当地的藏族牧民投身旅游经营活动之中,主要参与旅游发展的人群是下热尔村村民,其村153户,800多人,离花湖自然保护区很近,故其参与旅游接待已经有30—40年。早先,若尔盖县政府在保护区外设了大门收门票,每人5元,有的村民就在景区边上兜售矿泉水、小食品等,并售卖牧产品等。因为保护区大门离湖边有3—4公里路程,汽车不让进去,有的游客到高原上气喘,走不动路,需要骑马过去;有的客人没有骑过马,也想骑马玩一下。于是,村里人就给游客牵马挣钱。看到钱比较好挣,大家都来牵马,慢慢地秩序就有些混乱,看到旅游大巴车来,大家一起涌上去抢客人,为此也发生过打架等事情。2005年开始,村里决定按组分配路边草地作为牵马的区域。全村分为10个村民小组,每个组分40米左右。结果各组的收入严重不平衡,离景区大门近的小组,有的村民年收入达20万,远离大门的小组户均收入还不足1万元,村民对此意见很多。2008年征求各组长、老人们的意见,决定规范牵马活动,全村抓阄,每年10户去牵马,其他人依次抽签决定哪年去牵马,指派村干部负责。牵马一般旺季每户出3匹马,淡季1—2匹,统一核算,这几年一般每户收入在10万元以上。为防止骑马出现跌伤等意外情况,若尔盖县旅游局出资为游客购买人身意外保险,游客骑马之前要签字。

从以上案例来看,在花湖景区的建设开发过程中,当地牧民只有在景区附近兜售矿泉水、小食品、牧产品(酸奶、藏蘑菇)等,做一些小买卖,自家的马在景区附近让游客骑,并没有参与到景区的原始建设和开发环节。但是从2011年开始,花湖景区得到规范化经营,给当地牧民带来新的收入。

2011年,随着若尔盖旅游业发展,景区一张门票105元,其中75元是门票,30元是景区内的环保车票,因为景区在我们村和红星镇的交界地区,因此,门票收入里给我们村5元,给红星镇河塔村2元。我们村几年来的门票收入是这样的:2011年47万,2012年113万,2013年115万,2014年240万,2015年263万,2016年262万,2017年142万,看到旅游这么旺,许多村民都到景区边上盖房子,租给外地商人开饭馆、开商店,那些外地人只想挣钱,一包方便面抬价到20块钱,藏药材也有假货,就有游客投诉他们欺诈。我们这里是自然保护区,法律上也不允许私搭乱建,于是县里要求治理整顿。这样,我们在广泛征求意见的基础上,反复与乡政府、县旅游局商量,借鉴九寨沟、黄龙等著名旅游景区的做法,决定整合村里的各类资源,成立花湖天街民俗文化旅游有限公司,统一开发管理旅游经营活动,作为村里的集体产业。2016年旅游旺季时,牧家乐有64家(本村经营33户、外人经营7户、联合经营7户),骑马点37家,蜂蜜销售点8家,生态护林员68人,参与人数达600多人,一定程度上带动了当地的经济发展和就业。另外其公司挖掘藏族传统民俗之后,更加受游客欢迎,为此也吸引了大量的游客。

从以上案列中可以看出,随着旅游业的大发展,当地牧民参与旅游业的热情越来越高,先是取得了景区门票收入的分红,然后在景区附近搭建房屋,经营牧家乐、小中型商店、旅馆、蜂蜜销售点等,当地牧民一定程度上参与景区利益共享。但是随着旅游业发展,景区及其草场破坏也较为严重,而作为提供平台者的政府、开发者的企业,或者参与者的牧民、外商经营的商人都对草原保护漠不关心。为此,更多的景区之外的牧民参与到治理环境和保护环境的行列中。

随着景区开发力度增大,每年的游客很多,有的超出了资源的承载能力,景区周边环境都受到严重的破坏和污染,但是很长时间里政府和企业对此很少关心,我们牧民在村“甘松”的指导下,每年自发组织捡垃圾,治理草场沙化问题,现在我们村成立了保护环境协会,成员有200多人,每年自掏腰包捡垃圾,有时有十几辆车的垃圾,主要垃圾还是塑料制品,主要污染是水源地。我们只捡协会成员的草场垃圾,景区和景区附近的垃圾我们很少参与,要是景区附近有水源地,我们也参与治理①。

从以上个案中可以看到,景区的环境保护和治理,对非旅游经营者来说无关紧要,对景区附近经营者来说更是如此。随着中央和地方对环境保护和治理的重视,当地政府开始规范旅游经营,治理环境和草场破坏,一定程度上为当地景区的可持续发展提供了新的可能。另外,由于花湖位于核心保护区内,保护和开发间也存在矛盾,现阶段的对策是把花湖按照湿地科普教育基地来建设,以此来吸引游客。

案例二:甘肃碌曲县尕海镇景区

则岔、尕海风景区由则岔石林景区和尕海候鸟自然保护区组成。尕海在1982年被省人民政府列为省级候鸟自然保护区,位于碌曲县西南的尕海乡境内,距县城53公里,海拔3479.7米,自然保护区总面积16.2万亩,其中沼泽地面积14.7万亩,大小湖水面积1.5万亩,平均水深1.5米。尕海野生动植物资源丰富,水草茂盛,是许多珍稀鸟类南迁北返的落脚点和繁殖基地。其景区附近坐落着秀哇村(zholwa),2018年,其村有384户,1776人,传统上以游牧业为生。因为秀哇村、尕海湖离213国道只有2公里左右,从20世纪90年代已经开始有村民经营商店、饭馆之类,专门为游客提供服务。规范经营是从2014年开始,县上决定由保护区管委会和秀哇村共同经营尕海湖旅游业,门票70元,其中20元为无污染电瓶车车费,景区共购买10辆电瓶车,门票由管委会印制,村里负责出售。门票所得先交税,然后我们和保护区分成,管委会60%,我们40%,以2017年为例,门票收入500万,交税23万,我们得197.9万,后来管委会干脆加到200万给我们了。现在213国道路修得非常好,开车来旅游的人一年比一年多。

当地牧民参与旅游的方式和若尔盖花湖景区附近牧民的参与方式如出一辙,当地牧民先是在景区附近经营商店、饭馆,然后有门票分红。其中有一点不一样的是,若尔盖是县政府开发建设景区,而尕海是保护区管理委员会和秀哇村共同经营,按照比例分红,其余基本上都一样。但是在合作经营的过程中开始组织牧民经营,建设更大的旅游发展平台,让牧民持续增收。

在我的鼓动下,亲戚们就商量大家集资建旅游宾馆,接待游客赚钱。于是,2015年我们5家各出资70万元,有一家出了140万元,总共400万元,盖了三层楼的宾馆,我当法人代表和经理,因为要求法人必须出资达到50%,因此,报表上我的出资很多,实际我没有那么多钱。我们的宾馆叫明珠酒店,就在保护区大门外,有36间标准客房,还有饭店、商店、停车场等。酒店于2016年建成,2017年正式营业,当年的纯利润是12万元,按出资比例分红,只是因为我们还有100万元的贷款,部分利润要还贷款。夏天旺季时,我们雇佣了本村假期回村的大中专学生,每天给他们70元工资。因为我是村里的书记,这两年精准扶贫,上级要求我们搞旅游扶贫,于是,我又带领一些贫困户建了尕海旅游大酒店,就建在明珠酒店的对面。这个酒店每户的出资额度是不同的,有的人家多些,有的人家稍微少些。我也是经理,每个房间70元,客人住宿随便选,住哪里都可以,我不偏袒。实际上,旺季的时候也是客满的。这面的酒店2017年除去员工工资等开销后,纯利润是19万元,按出资比例分红②。

从以上案例中看,旅游业大力发展,增加了当地牧民的收入,改变了牧民的认知方式,推动了基础设施建设。而且在牧民精英的带动下,更多的牧民参与旅游发展,参与环境保护,为当地旅游可持续发展提供了新的利益联结机制。另外,在尕海景区附近的噶秀村经营模式也与其相似。

噶秀(ka-shul)村是个古老的部落,过去有噶塘四部(ka-thang vtsho-bzhi)的说法。我们村全部是牧业村,全村三个村民小组,391户,1874人,45万亩草场,草场质量相当好。1983年草场承包到户,自主经营,多年来主要收入是出售牛羊给回族商人所得。不养羊收入不高,羊养多了草场压力大。我们是牧民,过去没有固定的住房,都是住帐篷。2003年,实施牧民定居工程,国家出资55%,牧民自己出资45%,当时有99户搬迁到公路边上定居。但是,定居后多数牧民还是不太习惯,因为没有收入,还得依靠畜牧业。2015年,国家补贴5.5万元,牧民自己出资8万元,建设定居房,然后抽签115户下来定居。这样214户在此定居。2016年,按照2015年的补贴标准,又搬迁40户。实际从2013年开始本村就有人在路边上开饭馆或摆摊售货,后来多数都租给了外来客商。当时,这一带路边经常停满了车辆,秩序混乱,因为住宿条件差,很少有游客住宿。2017年,甘南藏族自治州打造全域无垃圾示范村建设,确定将噶秀村65户打造成为示范户,主要发展旅游业。由住建局负责10户的改造,其他55户是各单位负责1户,由单位领导以结对帮扶的形式负责,标准是政府补贴8万元,牧民自筹4万元,主要是改善住房条件,修建卫生间、下水道、洗澡间等。其中32户打造成为牧家乐宾馆,总共150个床位;11户开办餐馆,其中藏餐7户,清真饭馆1户,火锅店1户,吃饭加娱乐的1户,咖啡馆一户。为了发展旅游业,强化旅游管理,我们就成立了东嘎旅游公司,一开始主要管理这些牧家乐,住宿由我们统一管理,只有一个前台,客人登记后,分配到各家,每个床位50元,为防止低价竞争,我们把价格规定死了,谁家也不许调价格。如果接待公司分配的客人,每个床位要交5元管理费。2018年夏季4个月,平均收入在1.8—2万元。这些收入也是藏族民俗村落建设之后获得的,很多游客为藏族特色民俗所吸引。另外,民俗村一周开展三次大清洁活动,清理垃圾。

从以上案例中明显可以看到,噶秀村在当地政府搭建平台、资金支持的基础上,牧民自己出资出力,经营牧家乐宾馆、饭馆等,而且在已有规模上成立东嘎旅游公司,统一管理牧家乐和宾馆,最主要是掌控价格,为规范化经营积累了经验。另外在噶秀村还有另外一种模式,就是承包给外资,牧民进行监督。

Shylock has a strong desire for revenge while Jia Ren does not although there is a feeling of injustice in his mentality before he becomes rich.

2018年,公司建成帐篷城,就是在村子东面的草原上建成游客接待点。帐篷城总共有108座帐篷,108是佛教里面的吉祥数字。每顶帐篷成本5000元,其中82顶帐篷是用县里给的扶贫产业项目款建成,就算是贫困户的股份投资,其他26顶帐篷是村集体资产。整个帐篷城的投资分三个部分:一是政府给的产业发展资金118万,二是建档立卡户82户的帮扶资金41万,其他42万元是村民集资,多数都是5000元,其中最大的投资是一位活佛的10万,他以村长的名义投资,本来我们不允许外村人入股,但是当时资金不够,只好这样了。根据协议,村里每天给帐篷城准备马队,10—15匹,供客人骑玩,一匹马加1个人,每天100元。公司要雇佣本村人员25人,年龄在25—35岁,月工资2700元。同时,公司要接受县政府下派的干部8人(包括加工厂3人),这些人的工资1500元由县人社局支付,1500元由公司支付,主要是未就业大学生。帐篷城一次性打造完成,开始由我们自己经营,发现来客不多。后来就承包给了成都来的客商,当年租金35万元,从2019年起每年45万元。帐篷城收益首先要支付草场借用费10万元,剩下的可以分红。2018年准备给贫困户分红500元,其他家人先不分红。

从以上案例中可以看到外地企业参与当地旅游发展的新模式,一是提高了当地农民的收入水平,二是在环境保护上也有明显的效果。但是,随着尕海的旅游发展,环境受到严重的破坏,景区附近可以看到满地的垃圾,虽有治理,但是很少有景区之外的牧民参与治理。由于是保护区,政府部门也在努力治理,但效果不明显。另外,大量旅游设施处于保护区的核心区或缓冲区,这使环境保护与旅游发展遇到了新的困境。

案例三:甘川交结区的郎木寺

郎木寺镇,是甘肃甘南藏族自治区州碌曲县和四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县的共同下辖的一个小镇。两省由一条宽不足2米的小溪划分为二,此河名为“白龙江”,江北是赛赤寺,属于甘肃碌曲县,又叫“安多达仓郎木赛赤寺”,江南是格尔底寺,属于四川若尔盖县,又叫“安多达仓郎木格尔底寺”,均属藏传佛教格鲁派寺庙。小溪分界又联结了两个省份,融合了藏、回两个和平共处的民族。喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着,给两省交界地带来不一样的风景。2005年3月郎木寺镇被甘肃省政府批准为省级文化名镇和风景名胜区;2005年10月被中央电视台命名为“中国魅力名镇”;2006年被评为国家AA级旅游景区,被甘肃省批准为历史文化名镇;2012年,被国家环境资源部评为“国家级生态乡镇”。在旅游规划上,两县按照两省对其定位来具体发展和谋划。在碌曲县郎木寺镇的规划中提出,该镇自建设以来从未有过环境建设,目前郎木寺镇的数十条小溪已干涸,草地面积不断缩小,沙化面积在不断扩大。随着旅游人数的增长,旅游区内的脏乱差情况较为严重,每到刮风季节,镇内尘土飞扬。同样在若尔盖的旅游规划中对此也没有形成很好的建设计划。在该镇的旅游经营者大多数是在政府有效的管理下自主自由地经营。因此在环境建设和治理上两县政府下了很大力气,比如据郎木寺镇的旅馆老板格桑次仁说道,郎木寺的旅游在2004年的时候有少部分国外的游客,当时主要是被郎木寺的环境及其人文所吸引,那个时候每年接待十几个团,有的团的人数达30到40人。2010年左右开始陆续吸引国内的游客,数量有限。那时镇里的经营宾馆和餐饮的不多。2015年开始,郎木寺突然爆火,来旅游的人越来越多,很多外商进来,当地人也在努力参与旅游业,从事旅馆,参与酒吧③等。因环境承载能力有限,郎木寺镇出现了很多环境问题,政府也出台了相关旅游从业规范政策,也增加了环境建设项目,如建立垃圾焚烧厂、化粪池、生产能源等方面,但是总体效果不是很明显。

从以上的案例中可以看到,郎木寺景区的旅游业迅速发展的同时对环境产生一定的影响,而且就目前情况而言,其环境治理上存在一定的难度。

(二)既有发展经验和路径选择

从以上案列中可以分析得出两县的旅游发展模式及其选择的路径,总的来说存在着两种发展模式,按照当地的发展,其路径具有一定的科学性和合理性。

1.政府主导+村集体(合作社)+群众参与的模式

从以上案例中看,首先,两县的旅游发展均由政府主导建设开发旅游景点,当地牧民粗放式参与旅游。其次,当地牧民粗放式参与旅游带来一些旅游发展和环境保护的问题。再由政府统一管理,搭建平台,让村集体或合作社经营管理,收入分红给群众。这一模式一定程度上使当地群众参与旅游发展,分享发展成果,而且增强了当地牧民从商意识,使牧民传统的利益链机制被打破,建立了牧区社会新的利益链机制,为牧民参与发展和保护环境打下了很好的基础。

2.政府主导+引进外资+乡土精英搭建平台+群众参与

两县的旅游均由政府主导,但是村集体的规范化经营水平及其经验不足,外地企业加入到当地的旅游发展中的实例较为突出,乡土精英参与旅游发展和环境保护的过程中,积累了相当丰富的经验,为群众搭建了很好的平台。当地群众和外地企业之间建立了利益联结机制,保障了当地旅游发展成果共享。

四、目前遇到的主要问题及对策

(一)主要问题

第一,地方层面缺乏认识,旅游业开发从实验区逐步覆盖缓冲区,占用核心区的势头明显,其利益纠葛严重,且修复能力有限。一是有些地方认为,中央环保督查组离地方太远,这次发现,下一次不一定来,消极观望。二是利益纠葛严重,地方上很多利益交叉在自然保护区生态红线的范围内,门票收入、游览车都是利益问题。三是修复能力有限,一些地方在环境治理、修复生态上能力有限,等着上级政府给予技术指导。

第二,发展规划不明确,一产与三产矛盾突出,打破原有牧民利益联结机制后,虽有新的利益共同体初现特征,但仍然以牧业为主、旅游业为辅,辖区旅游业态呈散、小、乱,且没有与旅游资源建立长效利益链机制。一是县级层面发展规划不明确,产业结构调整中依赖旅游业较明显,各部门在发展上不一致现象突出,旅游环保存在分歧。二是辖区牧家乐、骑马点等均属于私人经营,“散打”现象极为突出,没有建立长期的利益机制。三是湿地保护区内违规修建的农牧家乐永久性建筑规模大,违规占用湿地保护区面积达数百亩。四是群众虽有保护自己草场的意识,并组织开展清理垃圾等活动,但景区利益链机制没有建立好,对景区生态环境很少关心,污水垃圾处理随意。还有部分外来商户私自开道上山破坏草原植被,经营沙滩摩托车项目对草地破坏更为明显。

第三,群众参与旅游业发展的能力弱,收益小,依赖生态补偿机制、依赖第一产业严重,草原及湿地管护由政府主导,忽视本土草原管护实践,在草场保护方面与政府存在新一轮的分歧,从而打击牧民参与旅游和参与环保的信心。一是群众对旅游业投入不足,大部分投入几顶帐篷、几匹马,搭建一两处板房即开始从事经营活动,缺乏对生态旅游的前瞻性认识,经营户往往以第一产作为主业,将第三产视为短期收益的机会,不注重长远的效益投资。二是核心区内仍有牧民居住,基础设施通达困难,参与旅游业受到各方阻碍,依赖生态补偿人员较多。三是生态补偿一方面有力地增加了牧民的收入,另一方面牧民用其经费增买新的牲畜,制造新的生态隐患。增畜严重,草原沙化,鼠虫害影响大,打乱了生态食物链,加之政府不合理的草原管护措施,影响了湿地生态。四是牧民生态观念和实践被轻视,草原管护不力,被动依赖政策安排严重,牧民对依赖政府保护生态、参与旅游生态保护失去信心。

第四,旅游市场服务化标准建设水平弱,大众化旅游平台没搭建好,与打造高层次旅游、挖掘特色资源、提高旅游认知有一定的距离,且市场监管不力。一是牧区旅游发展定位偏差,更没有全方位规划。二是保护区盲目地开发利用生态资源,乱建乱造行为突出,其基本服务均没有达到规范化、标准化要求。三是没有制定旅游定位战略,旅游发展参差不齐,歪风乱象充斥,没有将自然资源与人文资源很好地结合。四是虽进行了大幅度市场监管整治,但形式化严重,没有达到预期的效果,垃圾处理厂、污水处理厂均没有达标。

(二)对策建议

一是响应中央决策,只在实验区和缓冲区做文章,控制向核心区发展的势头。建立地方环保体制,让环保部门敢于执法、真执法,只有这样才处理好旅游发展与生态保护的关系。让社会广泛参与和监督,让那些不认真执法、不认真整改的部门和企业受到社会监督,并进行严肃追责,在全省,甚至在全国范围内予以通报。

二是健全长期的发展规划,跨省合作,打造国家公园形式发展旅游,进行产业结构改革。搭建景区与群众之间的利益联结机制,培养旅游发展致富带头人,搭建市场与群众的互动机制,相互受益,共同监督保护。积极治理草原沙化治理,保护污染源头,加大实施草畜平衡战略,充分发挥牧民的乡土经验。形成越保护越发展、越发展越想保护的格局。

三是有效整合现有资源,走集体化、规模化的路子。外地企业入驻景区进行合作运营,以便提高牧民的观念水平。适当地给予核心区牧民生态补偿,让他们有尊严地守护家园。灌输生态环保理念,以传统的保护理念加之现代科学的理念宣传,让牧民认识科学保护的重要性。在生态治理过程中,让牧民参与草原治理和管护,认识草畜平衡的重要性。

四是加强旅游定位,发展生态旅游,配套生态旅游资金。加强旅游服务标准化、规范化建设。加强旅游宣传,提高自然资源与人文资源的结合能力,加强市场监管能力和环保整治工作。

五、讨论与展望

两县的旅游发展带动了当地农牧群众的发展,增加了收入,兼顾了环境保护,较为成功,体现了保护得好,才能有发展的思路,建立了政府主导+村集体(合作社)+群众参与和政府主导+引进外资+乡土精英搭建平台+群众共同参与旅游发展与生态环保的模式,在此模式的作用下旅游发展所形成的新的利益共同体在两县均体现初期特点,这可能是牧区社会发展新的机遇,为解决牧区旅游与生态关系问题提供新的实践经验。另外,随着牧民社会结构的变化,牧区基层精英在政府和市场、群众之间搭建了新的互动平台,带动了牧民参与市场发展、参与环境保护的积极性,并表现出传统的生态保护与现代科学的保护方法加以结合的特征,成为新一代牧民社会转型期的重要力量。

总之,两县旅游发展所探索的模式阐述了涉藏地区旅游与生态的关系,即为越保护越发展,越发展越要保护的调适关系。

注释:

①报道人,贡觉,50岁,善心环境保护协会副会长,从事乡土治理环境已有10年。

②村党支部书记香噶访谈记录。

③郎木寺镇辖区内共有餐饮单位68家,流通商铺48家,饮品茶馆18家,食品加工小作坊13家,药品经营单位4家,化妆品店1家,宾馆92家。