近30年来我国村民自治研究的轨迹、热点与趋势

——基于CiteSpace的可视化分析

2022-01-05刘镜妍吴春宝

刘镜妍 吴春宝

(华中师范大学,湖北 武汉 470009)

一、引言

党的十九届五中全会指出,要“优先发展农业农村,全面推进乡村治理”。作为实现乡村有效治理的根本制度,村民自治是我党领导亿万农民发展中国特色社会主义民主政治的伟大创举。村民自治的实行,极大地调动了农民当家做主的积极性、创造性和责任感,对彰显中国特色社会主义民主制度的优越性发挥了重要作用。党的十九届四中全会提出,要“构建基层社会治理新格局”“健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系,健全社区管理和服务机制,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动,夯实基层社会治理基础”。在乡村振兴战略稳步推进的宏观背景下,村民自治作为一项农村基层治理制度,既有理论创新,又有实践探索,在社会治理创新体系中具有重要地位。回顾村民自治的研究历程,可以发现诸多学者大多从宏观与微观两个层面进行研究。宏观层面主要侧重分析村民自治对于中国民主政治建设与现代化建设的价值意义,其中最具代表性的三种观点分别是推进论、怀疑论与否定论。微观层面主要侧重研究村民自治的具体运行机制与实践过程,如对村民自治这一概念进行解释、分析,对村民自治的背景进行挖掘、解读,对村民自治的内容进行详尽研究,对村民自治实施过程中的问题进行探讨与分析并提出相应的解决方案。

上述研究成果丰富了村民自治研究领域的内容,但目前少有学者运用文献计量分析法聚焦梳理我国村民自治研究领域的热点问题与研究脉络。鉴于这种情况,本文借助CiteSpace科学可视化软件,对中国学术期刊网络出版库(CNKI)收录的文献进行系统的可视化呈现与演进分析,以期进一步提升村民自治研究的广度与深度,进而完善村民自治这一农村基层治理制度的研究。

二、研究设计

(一)研究工具与方法

本文主要采用CiteSpace(5.5.R2),辅之以VOSviewer(1.6.11),对1992年以来关于村民自治的学术成果进行文献可视化计量分析。运用CiteSpace软件对村民自治文献信息进行计量建模,通过绘制图谱来把握相关研究发展演化的路径和方式,推动村民自治文献研究实现从碎片化研读到全景化展现的转变。

(二)数据收集与预处理

本文以“村民自治”为关键词,在CNKI核心数据库对1992年至2020年的文献进行主题检索,共获得4568篇文献数据信息,通过逐条比对数据信息,剔除作者名为空、书评简介、稿件格式信息、自办活动简报、出版社申明等五大类不相关信息后,符合分析标准的文献数量为4366篇。然后借助CiteSpace文献计量软件对文献篇名、作者信息、期刊名称、作者机构、关键词、发文时间、摘要等进行数据信息分析。

三、30年村民自治研究文献的基本特征

(一)文献年度分布

首先,笔者对村民自治研究文献年度变化的趋势与波动进行判断(图1)。1982年我国修订《宪法》,首次提出“村民自治”,1994年民政部下发了关于开展村民自治示范活动的通知,村民自治文献研究从1992年至1997年呈现稳定发展趋势,1998年至2010年呈现爆发式增长趋势,从1997年的34篇增长到2010年的307篇,达到相关话题论文发表的顶峰。2010年10月28日,我国修订通过《中华人民共和国村民委员会组织法》,2010年之后村民自治研究论文数量呈现逐渐回落趋势。回溯文献发表情况可以看到,村民自治文献研究与国家村级治理政策息息相关,可以认为村民自治研究对国家政策有较强影响,同时也受国家政策影响,二者具有双向相关性。

图1 村民自治研究文献篇数变化特征

(二)文献作者特征

表1 村民自治研究文献篇数(单位:篇)

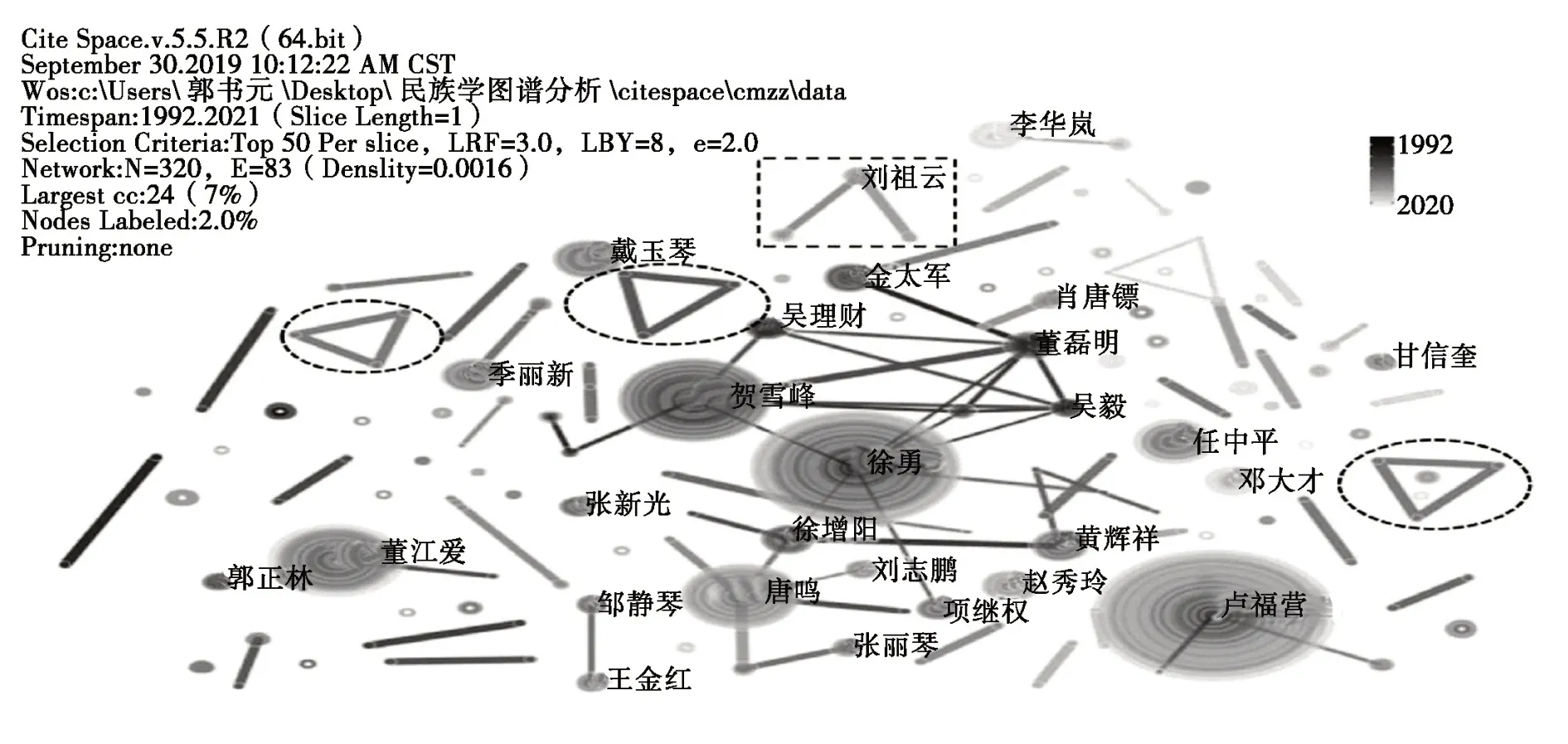

分析文献作者基本情况、作者合作状况,我们可以了解某一学术领域文献作者群体的形成和发展情况,以及该领域的主要科研力量,进而促进该领域的学术交流和团队合作(图2)。

结合图表信息可知,有320个作者结点,作者群体密度为0.0016;署名数多为1位,占比67.3%,作者间合作水平较低。在长期学术研究中主要形成了三个合作聚合群体,第一个聚合群体以徐勇为中心,徐勇主要关注村民自治发展[1]及研究视角[2],由图2可知,其节点处于中心位置,发文量多且具有衔接作用和代表性;第二个聚合群体以卢福营为中心,卢福营主要关注村民自治的公共参与[3]、村民自治的发展走向[4]等,发文量最多;第三个聚合群体以贺雪峰为中心,贺雪峰主要研究村庄治理结构[5]与权力结构[6]。从整体来看,合作研究的关注点呈现多中心、多合作研究态势。

图2 村民自治研究文献作者知识图谱(署名≥2)

(三)学术单位特征

表2 村民自治研究文献作者群体合作水平表

近年来,科研活动的发展速度与增长数量在学科建设项目的推动下迅猛提升,各科研机构之间的合作交流、信息共享、资源互享等方面发挥的作用日益增强。通过对发文学术单位的研究,我们可以看出某一时期不同学术单位在某一领域开展的学术活动。

关于学术单位发文数量和地理分布情况的统计结果(表3)显示,1992年以来,发文数量在5篇以上的学术单位有27所,其中有东部地区的16所学术单位,累计发文224篇;中部地区的7所学术单位,累计发文333篇;西部地区的4所学术单位,累计发文34篇。从单位属性来看,发文学术单位以师范类院校居多,反映出师范类院校在村民自治研究中的重要地位。同时还可以看出,中部地区发文单位较少,但发文数量远远超过东西部地区,其中在中部地区中位于武汉的院校占4/7,由此可知,武汉学术单位在村民自治研究中拥有不可或缺的学术地位。此外,东中部地区发文数量远远大于西部地区,东、中、西部学术单位在村民自治研究中具有明显的不平衡性,地区差异较大。

表3 村民自治研究学术单位篇数和地区(篇数≥5)

借助可视化操作软件进一步对不同学术单位、同一学术单位不同院系进行共现分析(图3),经过筛选,有253个学术单位节点和56条连线,可视化图谱整体密度为0.0018,较文献作者图谱密度更高,由此可知不同学术单位之间的学术合作需求高于学术单位内部院系合作需求。

图3 村民自治研究学术单位知识图谱

由合作历程可以看出,学术单位或院系间合作交流程度均不高。该领域以华中师范大学、华中科技大学等学术单位独立进行研究开始,逐渐发展到不同学术单位合作研究,其中华中师范大学中国农村研究院居首位,其次是华中师范大学政治学研究院,第三名为华中师范大学中国农村问题研究中心,第四名为华中科技大学中国乡村治理研究中心,第五名为华中师范大学。前五名中有四名均隶属华中师范大学,且相互间共线关系较强。

四、30年村民自治研究文献战略坐标探究和前沿演变分析

利用关键词样本特征与知识图谱化工具,分析村民自治研究发展趋势,以及进程关系间多系列方向的图谱内容,挖掘村民自治数据关系、构建对象、绘制关系,进而可以把握村民自治研究热点演变历程与前沿发展脉络。

(一)关键词样本特征

为细致刻画关键词基本形貌,以1年为研究时间区间,得出关键词可视化分析图谱(图4)。通过合并同一关键词等方式,最终产生141个关键词、290条关联图示,说明该领域中141个关键词在不同文中至少同时出现过290次。所有关键词均围绕村民自治(1852次)、乡村治理(305次)和村民委员会(192次)衍生展开。由此可见,村民自治研究是与乡村治理、村民委员会紧密联系在一起的,且这些关键词具有明显的应策性特征。如1988年6月1日,《村民委员会组织法(试行)》正式实施后,“村民委员会”成了高频关键词。值得注意的是,“乡村治理”一词出现的年份比较早,但其成为研究热点是在中共十八大提出“全面深化改革,推进国家治理体系与治理能力现代化”之后,乡村治理的制度和实践进入一个强调以顶层设计调整乡村治理政策、转变治理模式的阶段,作为乡村治理核心的村民自治也出现相应变化,至今仍为研究热点。

图4 村民自治研究关键词知识图谱(频数≥2)

(二)村民自治研究战略坐标探究

战略坐标图分析最先由Law等在1988年提出[7],主要用来描述某一研究领域的内部联系情况和领域间的相互影响情况。战略坐标图是一个二维坐标图,是类团分析的主要方法。在战略坐标中,X轴为向心度,用来衡量主题间相互作用的强度,一个学科的主题同其它学科的主题联系强度越大,说明这个类团主题在整个学科研究中越趋于中心地位;Y轴为密度,用来量度一个主题内部的联系强度,即该类的内部强度,它代表着该类维持和发展自己的能力。

对村民自治进行战略坐标图分析,以村民自治相关关键词集合为基础,借助村民自治关键词之间的文献联系,以密度和中心度来表示村民自治研究的二维分布状况,根据内部同质性和外部联系强度划分为不同的集合。对村民自治文献数据进行分析后划分出文献聚合的四个象限,然后为每一个研究热点赋值并指向某一象限,由此战略坐标就可以概括描述一个领域内不同主题的发展态势。

借助VOS viewer对上述集合进行战略坐标分析,可以发现位于第一象限区域的集合有5个,位于第二象限区域的集合有3个,位于第三象限区域的集合有7个,位于第四象限区域的集合有2个(图5)。

图5 村民自治研究战略坐标图

由战略坐标图可知,位于第一象限的类团关键词具有较高的向心度和密度,不仅内部联系紧密,与其他主题也有较强的联系,是1992年至2020年间村民自治研究领域比较活跃的主题,也是学者们关注的热点。由集合2、集合3、集合5、集合6、集合7构成的关键词包括“村民自治”“村务公开”“村干部”“村民自治组织““农村治理”“农村基层组织”“村民代表会议”等相关内容,在村民自治研究领域取得了成熟的研究成果。其中,徐勇认为乡村社会转变在中国社会转型过程中表现得最为深刻,从而提出随着社会发展持续走向市场化、现代化,应当建构“县政、乡派、村治”的中国乡村治理结构[8],村民自治是在建构现代民主国家的过程中产生的,其制度设计蕴含着现代民主理念[9]。文献引用率较高,符合位于第一象限的集合的特征。

表4 村民自治研究战略坐标集合与关键文献

位于第二象限的类团关键词密度较高,但向心度相对较低,总体来说不是近30年村民自治研究的核心主题,但相关研究自成一体,发展很成熟。由集合10、集合11、集合13构成的“基层民主”“村民选举”“乡村民主”“政治参与”“民主政治”等关键词,在1998年至2000年村民自治研究中凸显出来,由此可见,该集合的关键词之间有着密切的联系,而且是从不同的切入点入手展开村民自治研究。其中,林尚立从基层群众自治实践中考察中国民主政治实践的依据,并且认为基层群众自治与基层党建相互促进、共同发展是21世纪中国民主政治建设的基本景观[10]。该论文1999年发表后已被引用266次,至今仍在被引用,证明该领域的研究已经比较成熟,且具有较大的发展空间,符合位于第二象限区域集合的特征。

位于第三象限的类团关键词,即由集合8、集合9、集合12、集合14、集合15、集合16、集合17构成的关键词,有“制度创新”“乡村振兴”“农村基层民主制度”“民主政治”“农村基层组织建设”等,虽然有较高的词频,是村民自治研究的热点主题,但其向心度和密度都相对较低,内部结构松散,与其它研究主题的联系也不密切,与村民自治研究的热点主题相比受关注较少,有待进一步发展完善。

位于第四象限的类团关键词具有较高的向心度和较低的密度,说明该主题与其它主题联系紧密,主题类团中的关键词与其它类团中的关键词共现频度很大,但尚未发展成熟,在村民自治研究领域具有较大的研究潜力。其中,由集合1和集合4构成的关键词有“村级治理”“基层治理”“协商民主”“党内民主”“基层党组织”“基层公共产品”等,在当前的村民自治研究中具有启示未来研究的基础性作用。

(三)村民自治研究文献的前沿演变趋势

借助CiteSpace突现检测算法得出关键词突现信息表,可以进一步分析验证村民自治研究文献的前沿发展趋势(表5)。随着时间的推进,村民自治研究的关键词也在不断改变,根据关键词和突变词的阶段变化情况,结合各类文献资料,可以将我国基层自治研究的进程分为三个阶段,即政策研究与实践探索(1992—1997年)、价值探讨与运行分析(1998—2010年)、政策导向与实践创新(2010年至今)。

第一阶段,研究侧重在政策研究与实践探索方面,研究成果呈现稳定缓慢增长趋势,数量较少。总体来看,这一时期的研究主要聚焦在宏观的政策研究、个案基础上的政策研究与个案基础上的学理研究方面[11]。首先,“村委会组织法”“村民代表会议制度”“村民代表会议”“村民自治章程”等关键词自1992年进入热点范围后贯穿该研究阶段的整个过程,其现实背景是1992年后全国各省已在村务公开制度、村民代表大会制度、村民自治章程等方面建章立制,并开展了相关实践探索。其次,在《村组法(试行)》的指导下,国家民政局也在1990年发布了《关于在全国农村开展村民自治示范活动的通知》,各地加快建章立制,推进村民自治示范活动,相应的政策研究、个案研究与学理研究也逐渐展开,如马长山以村民自治为政策背景,对村民自治组织建设的时代意义、实践化程度及其问题做了探讨,并提出了完善建议,以期推动村民自治的发展[12];张厚安、蒙桂兰对湖北省广水市村民委员会换届选举进行调查后,详尽叙述了广水市村民委员会选举过程,并探讨了该地换届选举工作的领导问题与引入竞争机制的问题,以期完善村民委员会选举制度,加强农村基层的民主政治建设[13];张孝敢、林跃强对福建省村民自治的发展过程进行了探讨,对政治民主的实现过程进行了分析,为村民自治实践的普通性解释做出了努力[14]。

第二阶段,研究侧重在价值探讨与运行分析方面,研究成果呈现爆发式增长趋势。这是因为1998年11月4日第九届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过了《中华人民共和国村民委员会组织法》,自此中国村民从自治走向成熟,进入到全面推进与深化发展阶段。在这一阶段,研究成果大致聚焦在两大方面:一是对村民自治价值的再度思考与重新定位。村民自治作为基层的直接民主形式,本就带有民主之意,1998年之后“农村基层民主政治建设”“农村基层民主”“村级民主”“乡村民主”等关键词成为该阶段的研究热点,现实背景是十五届三中全会提出“进一步扩大基层民主,保障村民直接行使民主权利”,学界对村民自治的民主价值进行了再度思考与重新定位。二是对村民自治实践运行的研究分析与总结归纳。在这一阶段,“税费改革”“新农村建设”“农村社区建设”等关键词一度备受关注,突现强度均大于6,现实背景是国家出台了“取消农业税”“建设社会主义新农村”“开展农村社区建设”等政策措施。学者大多基于政策前或政策后的具体实践展开研究分析,主要体现在三个方面,首先是对以个案为基础的村民自治模式的总结,如“能人主导型[15][16]”“干部支配型[17]”等;其次是对村民自治运作机制的研究,如以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督为主的村民自治内部运作机制的研究;最后是对影响村民自治演变路径的变量的分析研究,这些变量主要体现为经济、政治与社会三方面因素。[18]

第三阶段,研究侧重在政策导向与实践创新方面。在2010年十一届全国人大常委会修订通过《中华人民共和国村民委员会组织法》之后,研究成果呈现逐渐回落趋势,这一阶段的研究主要集中在村民自治的创新、转型与重构等方面,村民自治关键词的突现集中在“乡村治理”“乡村振兴”“协商民主”等几个词上面。其现实背景是党的十八大提出“全面深化改革,推进国家治理体系与治理能力现代化”,并首次提出协商民主理念,进而对“健全社会主义协商民主制度”进行规划与部署;2014年、2015年连续两年的中央一号文件都提出了“探索村民自治有效实现形式”“着力完善和落实村民自治制度,推动乡村治理多元化与创新乡村治理机制”;党的十九大报告提出“乡村振兴战略”“加强农村基层基础工作,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”;2018年的中央一号文件将构建“治理有效”的新时代乡村治理体系定位为夯实乡村振兴战略的基础;2019年的中央一号文件要求“完善乡村治理体制,保持农村社会的和谐稳定”。各项政策的颁布对村民自治各项实践的落实与治理模式的创新起到了推动作用,如广东佛冈县自治重心的下移、广西河池市“党领民办、群众自治”的屯级治理模式、甘肃陇南市大数据治理模式、湖北秭归县“幸福”品牌引领下的乡村治理模式等“三治合一”的治理模式实践,都促成了研究内容的转向,乡村振兴、治理效能等成为当前村民自治研究领域关注的重点。

五、总结与展望

通过梳理近30年我国村民自治研究文献可以发现,“村民自治”研究文献的发表与国家政策之间呈现双向相关性特征;文献作者与学术单位多呈现独立研究状态,缺乏交流与合作;热点演变历程与前沿发展趋势具有应时性、应策性特征。尽管目前村民自治研究取得了较大进展,但进一步研究的空间还很大。

第一,从发展趋势来看,首先,村民自治在总体框架下规范推进。随着国家农村政治发展与国家民主化进程的推进,村民自治的改革与发展在“乡政村治”框架下不断走向深入,制度逐步完善,运作逐渐规范。其次,村民自治形式有了创造性转变。国家经济的发展与农村经济形式的变化打破了以往城乡二元治理的格局,村民自治逐步向居民自治转化,治理格局逐渐走向开放化。最后,村民自治向民主化、法制化方向迈进[19]。村民自治的民主化由形式化的选举式民主向实质性的经常化民主发展,由封闭走向开放,由参与走向表达,经历了一个发展与完善的历程,民主化程度不断提高,制度不断完善,村民自治的落实更加规范有序。[20]

第二,从发展内容来看上,首先,以社区自治为组织形态。党的十九大报告指出,要“加强社区治理体系建设,推动社会治理重心向基层下移”。农村社区是基层社会治理的基本单元,广东佛冈县、湖北秭归县等地对社区自治已经进行了实践探索,而如何推动农村社区实现精细化治理,成为村民自治研究领域的热点。其次,协商民主与村民自治相结合。协商民主作为一种“讨论的政治”模式,其实质是推进公民有序参与政治,民主协商的实现不仅有利于推动实现乡村治理现代化,更有利于推动实现基层治理民主化,这至今仍然是村民自治研究领域的热点。最后,探索“三治合一”的治理模式。实践表明,该治理模式在治理手段与参与主体上都呈现多元化特征,能有效实现治理效果。如何有效发挥各主体的作用、明确权责边界、激发参与的积极性等问题将成为今后研究的热点方向。

第三,从研究方法来看,首先,从历史主义的研究视角入手。村民自治研究由热变冷,与政策摆动有关。原有的研究大多以政策为起点,就当下谈当下,引入历史主义视角后,可以通过分析历史过程中产生的现象,从根源上进行探究。其次,从因果机制的研究方法上提升。现有的大多数研究主要探讨村民自治是什么、村民自治怎么样的问题,或者依据现有的理论进行探讨,引入因果机制的研究方法,从事实中提炼分析框架和分析方法,在叙事过程中寻找解释。最后,从田野调查的研究中发现。村民自治首先是地方性的自我治理,长期形成的地方自我治理具有历时性与独特性,如果单靠梳理与总结,会发现结论与事实之间是存在差距的,因而开展实地田野调查尤为重要。

作为历史产物的村民自治,在现代化发展过程中,其治理形态与方式已经发生转变。因此,在未来的村民自治研究过程中,应该进一步完善以我国实际情况为背景的村民自治的实证研究,从而更加切实地推动我国村民自治工作的有效开展与乡村治理工作的稳步推进。