太空交通管理标准体系初探

2022-01-05泉浩芳李小龙

泉浩芳,李小龙

(中国航天标准化研究所,北京 100071)

1 引言

地球轨道空间的物体数量急剧增长(空间碎片及巨型卫星星座),轨道频率资源日趋紧张、空间环境日益恶化,发生在轨碰撞等太空交通事故和有害干扰的可能性激增,给在轨航天器的安全运行和航天员的生命安全以及地面人员和设施的安全带来了显著威胁。2009年,人类第一起太空交通事故——美俄卫星相撞,无疑大大推动了太空交通管理从概念构想到实质研究与应用的步伐[1-3]。美国先行先试,在充分借鉴航空交通管理系统(UAS)的基础上,初步构建了一套军民互助的太空交通管理系统[4-6]。作为世界航天活动的领头羊,美国一直在积极维护其在外空领域的领导地位,一直不遗余力地将其国内法推动成为国际法,引领外空国际规则制定,及时出台了美国太空交通管理政策,并将其作为执行联合国外空委21条外空活动长期可持续性指南的重要措施,并希望借此影响其他国家,将其上升为国际标准或国际规范[7-9]。美国强调本国资产的绝对安全,强调“他国对美国的太空透明”,想借助其强大的太空态势感知能力,制定有利于维持其领导地位的太空管理规则,掌握全球太空活动的监视权和控制权,以达到保持领先太空优势和遏制战略对手发展的目的。欧洲和俄罗斯则坚持基于国际合作开展太空交通管理,俄罗斯还倡导联合建立、维护共同的数据库,并遵循“一致”的标准和决策准则,抵制美国独家控制[10]。

太空交通管理是近年来各航天大国和联合国等国际组织讨论的热点话题,制定外空行为准则、维护各自太空利益成为各国竞相争夺的重点[11]。2021年9月15日,习近平主席到驻陕西部队某基地视察调研时强调:“太空资产是国家战略资产,要管好用好,更要保护好。要加强太空交通管理,确保太空系统稳定有序运行。要开展太空安全国际合作,提高太空危机管控和综合治理效能。”我国相关科研团队也积极探索,在借鉴陆地、海洋、航空等交通管理框架的基础上,初步设想并提出了我国的太空交通管理体系框架,提出了要加快建立太空交通协调机制、推动法规体系建设、积极参与国际规则和标准制定的强烈呼吁[1,12]。

在人类太空命运共同体理念下,面临太空交通事故的威胁,维持太空长期可持续利用迫在眉睫,急需世界各国统一行动、政商共建、齐抓共管,对每一次航天发射活动、每个航天器的在轨运行约定统一的行动准则和行为规范,制定相关的管理和技术标准,构建太空交通秩序规则,规范和指导太空交通管理活动的具体实践,确保太空资产的安全和有序运行,确保太空长期可持续利用。

2 概念与范畴

基于对外空活动长期可持续利用和发展的需求,国际航天界逐步提出和发展了太空交通管理的概念和范畴[13]。太空交通管理概念的萌芽最早可追溯至20世纪60年代,以1982年捷克斯洛伐克学者鲁博斯·帕瑞克在国际空间法学会论文中正式提出“太空交通管理”一词为标志[1,14]。

2006年,国际宇航科学院(IAA)发布了《太空交通管理研究报告》,给出了太空交通管理的初步定义:为了保障航天器进入空间、空间运行和自空间返回地球的安全,免受物质和电磁波干扰,而制订的一系列技术和法律规范[15]。

在2009年发生美俄卫星相撞,这一人类历史上首次“太空交通事故”后,各主要航天国家及国际组织陆续提出了各自的太空交通管理政策和研究情况,分别给出了各自对太空交通管理概念的定义,这些定义清晰地反映了各国的太空战略。由于各自太空战略的差异性,目前各国对太空交通管理的概念仍不能统一[14]。

国内已有研究指出,国际宇航科学院(IAA)给出的“太空交通管理”概念缺乏足够严谨性,认为采用“国际太空交通治理(International space traffic Governance,ISTG)”可能更合适[16]。“管理”一般指有明确的单一管理者的活动,是自上而下的活动,管理的对象和任务比较清晰简单;“治理”一般指有多个治理主体交互作用的情况,重在各治理主体之间的协调和妥协,治理的对象比较复杂。太空交通活动错综复杂,并不存在“明确、单一”的管理主体,实际上是各航天大国与国际组织之间的共同努力,来规范和协调国际社会的航天活动。美国国家航空航天局(NASA)有关报告中也提出了类似的疑惑和观点[17]。

“太空交通管理”的名称主要是类比于航空的“空中交通管理(Air Traffic Management,ATM)”而来。目前的中文称谓有太空交通管理、空间交通管理、外空交通管理等,其中以空间交通管理的叫法居多,对应的英文词均为Space Traffic Management(STM)。考虑到“空间”这一词在各行各业领域的通用性和泛在定义,同时也避免空间、空中等用词的混淆和误解,推荐采用“太空交通管理”则更为恰当和准确。

太空交通管理的目标是确保太空运行安全,减少日益恶化的太空环境对太空活动的负面影响,降低在轨碰撞和干扰的风险,确保航天器的安全运行和太空资源的高效利用。

根据对太空交通管理各类定义的解读和内涵理解来看[14,18],太空交通管理的含义可概括为:为确保安全、可持续的太空运行环境,由管理者通过基础设施、管理技术/工具以提供服务的方式,基于相应的管理依据(法规/政策/标准),对太空交通行为及其主体、物理对象、数据/信息等进行约束、协调、指挥和控制的过程。其内容要素包括:太空态势感知、发射/再入/回收、碰撞预警、避撞机动、碎片减缓、碎片主动清除、频率轨位申请与使用等。

随着太空交通管理的研究深入和工程实践,以及各国太空战略发展和太空利益(含国防及军事领域)的追逐,太空交通管理的概念和范畴在未来还将继续拓展和演进,涉及到的相关领域包括:太空监视与跟踪(Space Surveillance & Tracking,SST)、太空态势感知(Space Situational Awareness,SSA)、太空安全(Space Security)、太空交通管理(STM)、太空交通协调(Space Traffic Coordination,STC)、太空域感知(Space Domain Awareness,SDA)、太空环境保护(Space Environment Preservation,SEP)、太空环境治理(Space Environment Governance,SEG)等,相关概念范畴相互交叠,在具体概念的定义和界面上目前还无法给出清晰的切分,如图1所示。

图1 太空交通管理相关概念体系Fig.1 STM-related conceptual system

3 太空交通管理规则

3.1 法规、政策与标准的相互关系

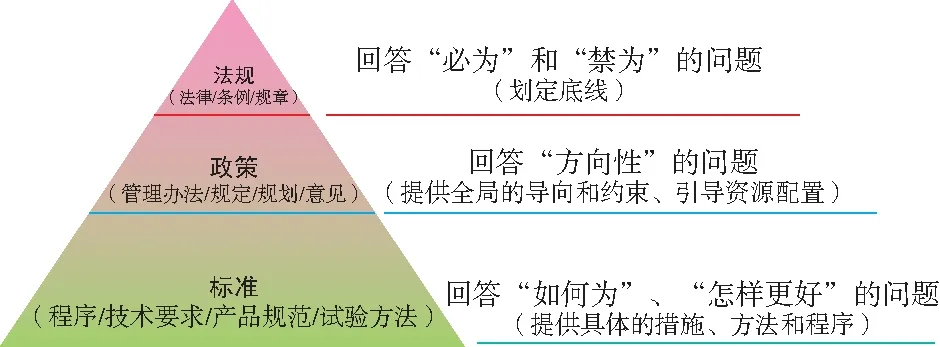

社会治理规则包括法律法规、政策、标准,这些规则在适用范围、治理内容、强制力等方面体现出不同层次,在社会治理中这些规则或单独使用或协同使用[19]。

法律法规是国家治理的根本性制度、最重要的规则,有着最严格的制定和颁布程序,回答“必为”和“禁为”的问题,是最低的底线要求,具有最广泛的适用范围和最有效的实施保证,由国家强制力保证实施。

政策通常由政府主管部门针对某个事项、某个领域或某个阶段而制定,偏重于宏观层面,提供全局的导向和约束、引导资源配置,有较强的针对性和实施保证,为关键领域或环节的法律缺失提供补充的强制性约定,或为某些行业/领域发展提供方向性指南。

GB/T 20000.1-2014中给出了“标准”的定义:通过标准化活动,按照规定的程序经协商一致制定,为各种活动或其结果提供规则、指南或特性,供共同使用和重复使用的文件[20]。由于大多数标准都可以公开获得,以及在必要时通过修订与最新技术水平保持同步,因此它们被视为构成了公认的技术准则。标准的内容及制定程序具有规则的特征,在工程建设、经济运行、社会治理中,标准具有重要的支撑、协调、规范和指导作用,对法律法规的有效实施具有重要意义。

标准偏向于微观、技术和操作层面,回答“如何为”“怎样更好”的问题,标准的适应范围有限,但对象明确、清晰,操作性强,除了强制性标准(回答“应达”要求),大多数标准是自愿性采用的。现实中,由于法规出台的严苛性和长周期性,大多数情况下都是先期通过出台有关政策、制定相关标准来指导和规范社会经济运行、工程建设,在一定程度上代替了法规的执行,待实践充分、时机成熟时再颁布相关的法律法规。在某些涉及国家安全的关键领域,国家会优先出台相关的法规和政策来规范和引导发展方向,但在具体执行层面还依赖于相关技术标准提供支撑,这也是法律法规实现社会治理目标的基础性条件。

因此,法规、政策和标准共同构成了国家治理的三位一体制度体系,彼此缺一不可,如图2所示。法规引用标准、政策配套标准、标准支撑法规和政策的具体实施,在法规和政策文件制定时积极引用标准。

图2 法规、政策与标准的相互关系Fig.2 The interrelationships between regulations, policies and standards

3.2 太空交通管理的依据

外空作为人类生存和可持续发展的全球公共空间,集中体现了人类的共同利益和共同关注;外空活动无法划分疆域,关系到全人类共同的安全和空间可持续发展;外空不归任何国家所有,需由各国共同参与管理,展现了全球治理视角下的人类外空命运共同体[12]。

太空交通管理是外空命运共同体理念的直接体现,需秉持共商、共建、共享原则,积极构建太空交通管理体系,制定一套涵盖航天器全寿命周期的技术标准和政策法规[1]。已有研究指出,太空交通管理体系通常包括管理机构、管理依据、管理对象、基础设施等,其中的管理依据就是政策、法规和标准[18]。

纵观各方研究和呼吁来看,法规、政策和标准共同构成了太空交通管理的基石,相互缺一不可。在具体实施和执行层面,标准更是发挥着不可替代的协调、规范和指导作用,是统一行业、国家、国际社会行动的共同遵循。在不少情况下,一项或几项标准不足以支撑法律法规的实施,需要建立较为完善的标准体系。

已有研究揭示[21],在太空交通管理所涉及的空间碎片减缓方面,也有相应的法规、政策提供强制性保证,有相应的标准体系提供支撑配套,为碎片减缓策略及相关解决措施提供了可操作的、协调一致的、国际统一的经验做法,直接指导工程实践。

当前,美国和欧洲均采取主动策略,即先提出体现自身利益诉求的解决方案和标准,再向国际社会推广,争取国际规则制定的话语权和主动权。很多政策的出台都是依赖于技术上的切实可行后通过标准固化,充分实践后再从管理上制定政策强制推动实施。

在太空交通管理方面,考虑到我国法规、政策出台的难度及严苛性,为太空态势感知、轨道数据交互、太空交通协调、碰撞规避机动等制定一批可指导具体实践的技术标准则成为了当前最现实的需求和行动。及时研究并构建太空交通管理标准体系,指导、规范并实质性推进太空交通管理活动,是确保我国太空资产安全和利益的重要手段,是体现负责任航天大国形象的重要标志,是维护我国太空发展利益、掌握太空控制权、争夺国际规则制定话语权的必然要求,是规范民用航天和新兴航天活动参与者太空行动秩序的必备准绳,是引领和提升我国航天技术发展的必然选择。

4 太空交通管理标准体系框架

4.1 标准需求分析

4.1.1 太空交通管理主要业务领域的标准需求

基于对太空交通管理概念和范畴的研究,以及有关太空交通管理要素和技术体系的分析[1],就太空交通管理涉及的主要业务领域和技术体系逐项分析标准需求:

(1)太空态势感知(SSA),涉及空间碎片及在轨物体的观测及跟踪(雷达、光学、激光、天基等),空间气象数据,观测数据共享,碎片环境工程模型、长期演化模型,空间天气预报,定轨与预报等具体标准;

(2)太空交通预警,涉及轨道数据要素及格式、数据交换协议太空交通信号标识、在轨物体交会风险等级、交会预警实施程序、预警精度评估等技术标准;

(3)太空交通协调与规避机动,涉及太空交通协调程序、近地轨道(LEO)卫星交通规则、地球静止轨道(GEO)卫星交通规则、轨道机动与接近操作通报程序、轨道机动与接近操作安全准则;

(4)频率轨道资源申请与利用,涉及频率轨位资源申请、频谱干扰、频率再用等相关具体标准;

(5)空间碎片减缓与防护,涉及空间碎片减缓总要求,钝化、任务后处置、剩余推进剂估算及排放、轨道寿命估算、处置成果概率计算、碎片减缓计划的制定等技术标准,涉及空间碎片撞击风险评估、航天器机构易损性评估、解体模型、超高速撞击试验、防护结构设计等相关技术标准;

(6)空间碎片主动清除,涉及清除目标的选择、协调与公告程序、在轨交会与捕获程序、清除效果评估等技术标准;

(7)航天发射与大气层再入:涉及发射窗口设计、发射碰撞规避、空间物体再入预报与公告等技术标准;

(8)航天活动监管,涉及发射许可、空间物体登记、空间碎片管理、评审、轨道数据发布、太空突发事件处理等相关管理流程和具体要求。

4.1.2 太空交通管理各参与方的标准需求

太空交通管理活动将涉及到各利益相关方和监管部门,包括太空交通的具体参与者(如航天器所有者、操作者、发射服务提供商),以及太空交通管理相关服务供应商(如太空态势感知服务供应商、太空交会评估服务供应商、太空交通管理服务供应商等)、行业监管(如航天局)等,各自在太空交通管理活动中承担着不同的角色和职责,见表1。如何协调、如何统一行动、如何交互支持,在具体实操层面有着迫切而丰富的标准需求。

表1 各参与方在太空交通管理活动中的角色Table 1 Roles of participating actors in STM activities

续表1

4.1.3 太空交通管理活动各阶段的标准需求

在太空交通管理活动实施的各主要阶段、各环节,涉及航天发射、太空物体感知、轨道确定/编目、在轨运行、轨道交会评估、太空交通态势及预警、实施碰撞规避机动、大气层再入、危险处置及态势报告等,均需要具体的标准提供指导和规范,如监测数据交换格式、轨道数据格式、交会评估方法、交通信号规则、碰撞预警规程、太空交通协调程序、轨道机动信息、再入预告与通告程序等。

4.2 太空交通管理标准体系框架设计

考虑到太空交通管理活动的国际化、全球化属性,太空交通管理标准体系框架的设计以及标准规划需要具备足够的开放性和国际性,以便我国的标准能够顺利推向国际,主导制定相应的国际标准,实现中国标准的国际化;同时,要兼顾前瞻性和覆盖性,将当前较为公认的太空交通管理范畴全部纳入体系之中,配置相关的骨干和框架,为后续的标准规划和制定预留空间;此外,还需考虑标准体系各个分支或模块之间的相互关系,确保标准体系框架的相互协调、不交叉重复。

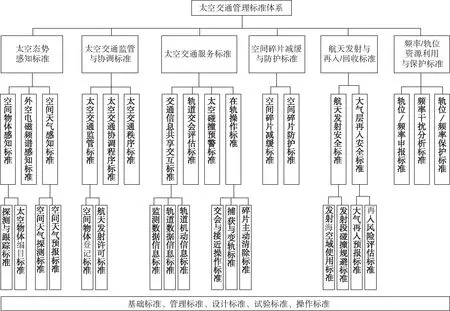

太空交通管理标准体系的设计将兼顾太空交通管理各要素(业务领域)、各利益相关方、各阶段等不同维度,以太空交通管理要素为主线,围绕太空态势感知、太空交通协调与监管、太空交通服务、空间碎片减缓与防护、航天发射与再入/回收、频率/轨位资源利用与保护等方面规划太空交通管理的标准体系框架,如图3所示。

图3 太空交通管理标准体系框架初步设想Fig.3 Preliminary design of STM standard system framework

4.3 太空交通管理标准制修订建议

基于国内外太空交通管理发展形势及当前太空安全态势的需求,在标准体系框架范围内,针对当前最急需、最重要的对象,围绕太空交通管理的核心和本质领域(如空间物体监测、交会评估、碰撞预警、交通协调、避撞机动、空间碎片治理、大气层再入等),建议在以下方面开展一批急用先行、有重要影响力、能够统一规范和协调国家太空活动的标准研究与制定:

(1)太空物体监测数据格式;

(2)太空交通信息交换协议;

(3)太空交会评估与风险判据;

(4)太空碰撞预警规程;

(5)太空交通秩序;

(6)太空交通协调机制;

(7)再入预报与通告程序等。

此外,在推动国内相关标准制定的同时,积极参与并主导国际社会有关太空交通管理领域国际标准(如ISO、ITU标准)的研究和制定,共同参与太空交通的全球治理体系和国际规则制定。

常规的产品标准和技术标准一般是经历从企业内部标准上升为地方标准、行业协会标准、国家标准、国际标准等演化历程,但对于影响社会民生、公共安全、环境保护、国际合作等方面的重点领域,通常是直接制定相应的行业标准或国家标准、甚至国际标准,在更大范围内统一规范和统筹,率先布局和引领行业发展,体现国家意志和导向。

太空交通管理影响面广、事关重大,其出身和地位决定了应考虑其至少在行业层面制定标准,但优先推荐其直接制定为国家标准,便于统筹民/商及国防领域的太空交通管理活动,并开展国际交流合作。

5 结语

随着新兴商业航天势力的快速发展以及巨型卫星星座的密集组网部署,太空安全态势愈发凸显,威胁着人类的外空命运共同体,实施全球性的太空交通管理迫在眉睫,构筑太空交通管理的依据和规则体系无疑是当前的优先事项。

法规、政策和标准三位一体,共同构筑起太空交通管理的基石和依据。在具体实践方面,标准更是发挥着最本质的协调、规范和指导作用,支撑着法规和政策的落地实施。在法规及政策出台迟缓的情况下,加快推进我国太空交通管理标准体系研究和急需标准制定,积极参与相关国际标准和规则的制定,对指导、规范和协调太空交通管理活动有着最重要的现实意义。

为推动航天强国建设,推进国家治理能力和治理体系现代化,积极参与全球治理体系改革和建设,在美欧等抢占国际外空规则制定主导权、话语权,力推国内标准上升为国际标准的形势下,急需我国加快太空交通管理领域的标准研究,为我国太空交通管理体系建设、参与或主导太空活动国际规则和标准制定提供必要支撑。