基于手机信令数据的城市公共空间改造设计探析

——以北京展览馆广场为例

2021-12-24田大江王云车冠琼

田大江,王云,车冠琼

(1.中国城市科学研究会,北京 100835;2.中国生态城市研究院,北京 100048;3.天津大学,天津 300072)

1 引言

近年来,基于手机信令数据的城市空间分析越来越多,这主要是因为手机大数据近似全样本、全时,同时附带空间信息,是居民空间活动最全面、最直接的记录,解决了其他数据源难以应对极其复杂的居民行为等缺点,对通过居民行为自下而上地开展城乡空间研究具有很大优势[1]。

国内相关成果主要集中于交通领域、区域、城市群的研究,规划设计领域的相关研究刚刚起步。国外利用手机大数据开展空间研究的经验更丰富,交通领域仍是重点,同时在居民活动空间特征、公共安全、城市经济促进可持续发展等方面的应用越来越丰富。而基于手机信令数据,直接指导城市公共空间生态设计,无论在国外还是国内,都是很有价值的探索[2]。

城市更新作为城市发展到一定阶段的必经之路,具有拆除重建、保留改造、功能置换等多种方式,保留改造对比拆除重建,更能实现更新改造过程中的碳排放[3]。伴随城市的发展,城市中心区域的历史建筑区域,由于早期的建设理念,城市建设密度的不断扩张,导致城市公共空间不足,居民公共空间需求与不断增多的小汽车停车及交通占用之间的矛盾更加突出,这就需要对日常使用超负荷、疫情状态下封闭的公共空间进行改造,以适应新时代的居民需求、疫情状态下的防疫需求和政府活动等多种使用需求,从而实现平疫结合的公共空间形态。

2 北京展览馆广场历史及现状

北京展览馆伴随新中国的成立,具有重要的历史意义和纪念意义。

1952年,李富春同志访问苏联期间,苏方提出在中国展示苏联建设成就。为此,中央决定在北京、上海、武汉、广州4个城市建立展览馆。

1953年春,中苏专家在北京市城区仔细考察地理环境后,将馆址确定在西郊西直门外。同时,苏联派出建筑专家来我国帮助设计和施工。

1954年10月2日~12月26日,“苏联经济及文化建设成就展览会”开幕,也标志着展览馆正式对外开放。

1959年,由俄罗斯设计师设计的北京展览馆,成为实践社会主义建筑的典型代表,其中采用俄罗斯古典建筑手法并吸纳了中国传统建筑元素做细部处理。

北京展览馆广场位于北京市西城区展览路街道,地处北京西二环外,北京市展览馆南侧,附近分别有北京天文馆、北京动物园、北京建筑大学等诸多科教文化类场所;广场周边以20世纪50~80年代老旧小区为主。广场北侧为西直门外大街,多条公交线路可到达广场,西侧200 m有地铁4号线动物园站及动物园公交枢纽。

广场空旷无遮挡,白天日晒强时,利用率不高。太阳落山后周围小区居民活动丰富,广场内人口密度较大,呈现明显空间不足。每年5月在广场会举行风筝文化节,疫情期间作为街道防疫检测的主要场所,同时发挥了重要作用。

3 北京展览馆广场的信令数据采集

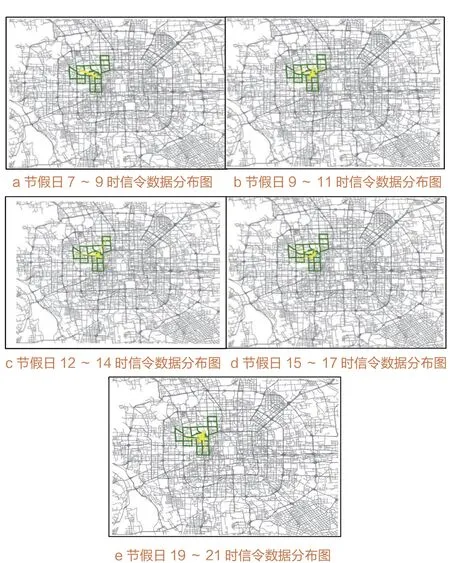

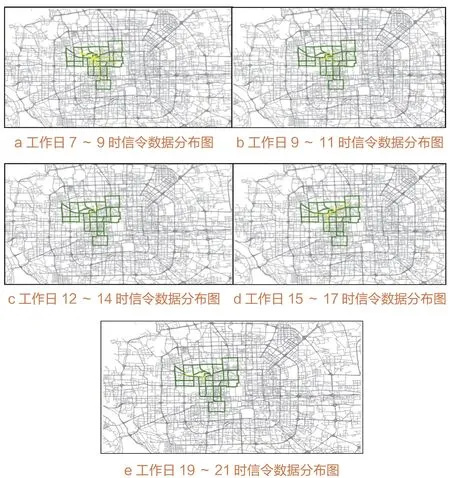

本文通过中国移动数据库,分别对疫情前,9月的星期日和星期一不同时段到达广场的手机信令数据进行了采集,具体情况如图1、图2所示。

图1 北京展览馆广场9月某星期日不同时段信令数据分布图

图2 北京展览馆广场9月某星期一不同时段信令数据分布图

以上数据很清晰地表明北京展览馆广场在节假日及日常工作日的清晨、上午、中午、下午、晚上各时段的人流情况,为设计师和城市建设管理者对展览馆广场及周边公共空间的改造设计,提供了难得的第一手定量数据依据。同时,根据不同时段的数据对比,可以明显地看出,人们的活动情况具有一定的规律性特征,为我们下一步进行深入分析奠定了基础。

4 北京展览馆广场不同时段到访情况分析

总体来看,北京展览馆广场吸引人员主要分布在其周边3 km范围内,尤其以展览馆广场周边1 km范围内居多,但是在平时工作日、周末或节假日不同时间段,呈现不同特点。

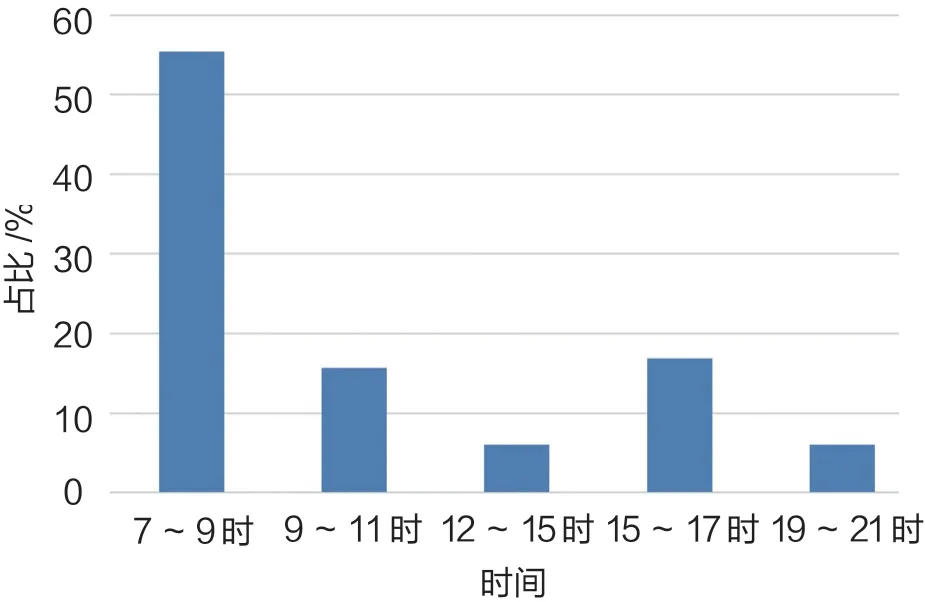

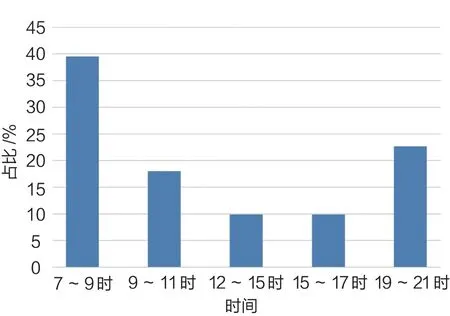

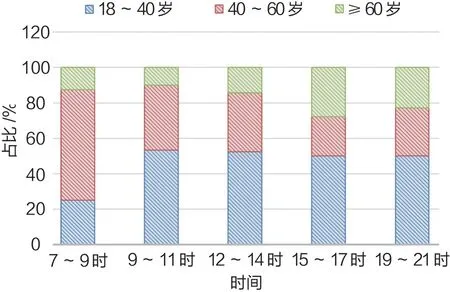

平时工作日呈现以下特征:到访北京展览馆广场的人员在7~9时、15~17时呈现2个高峰,以中青年人居多,这部分人群对广场有休闲、运动等多元化的服务需求(见图3、图4)。

图3 工作日不同时间段到访广场人数比例

图4 工作日不同时间段到访广场人数年龄比例

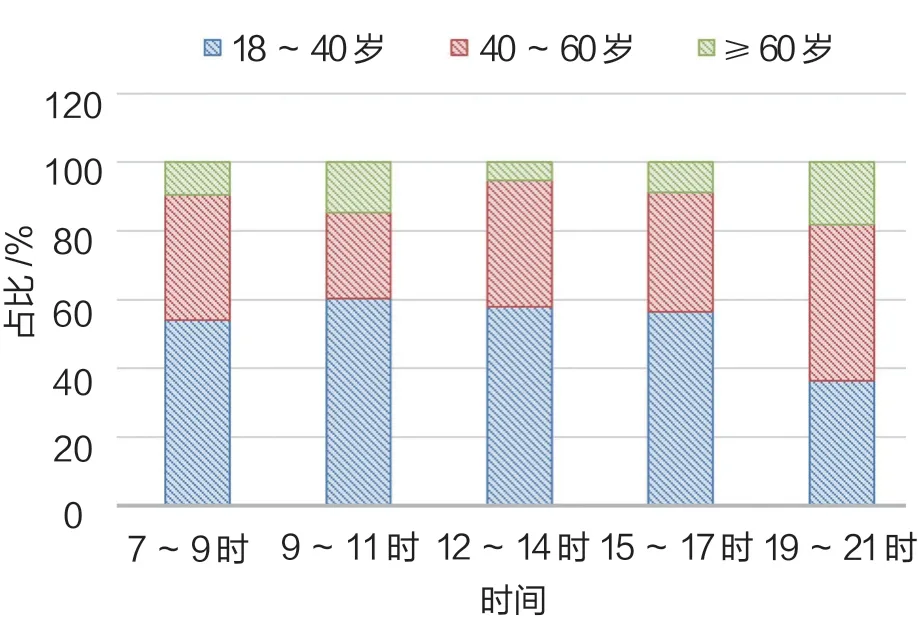

周末或节假日呈现以下特征:到访北京展览馆广场的人员在7~9时、19~21时呈现2个高峰。上午时间段以中青年人居多,这部分人群在晨练之余,对广场的休闲服务功能有较强需求。随着时间后移,老年人数量有所增加,需要着重考虑步行的安全和友好性(见图5、图6)。

图5 周末或节假日不同时间段到访广场人数比例

图6 周末或节假日不同时间段到访广场人数年龄比例

5 基于手机信令数据的城市公共空间改造设计方案解析

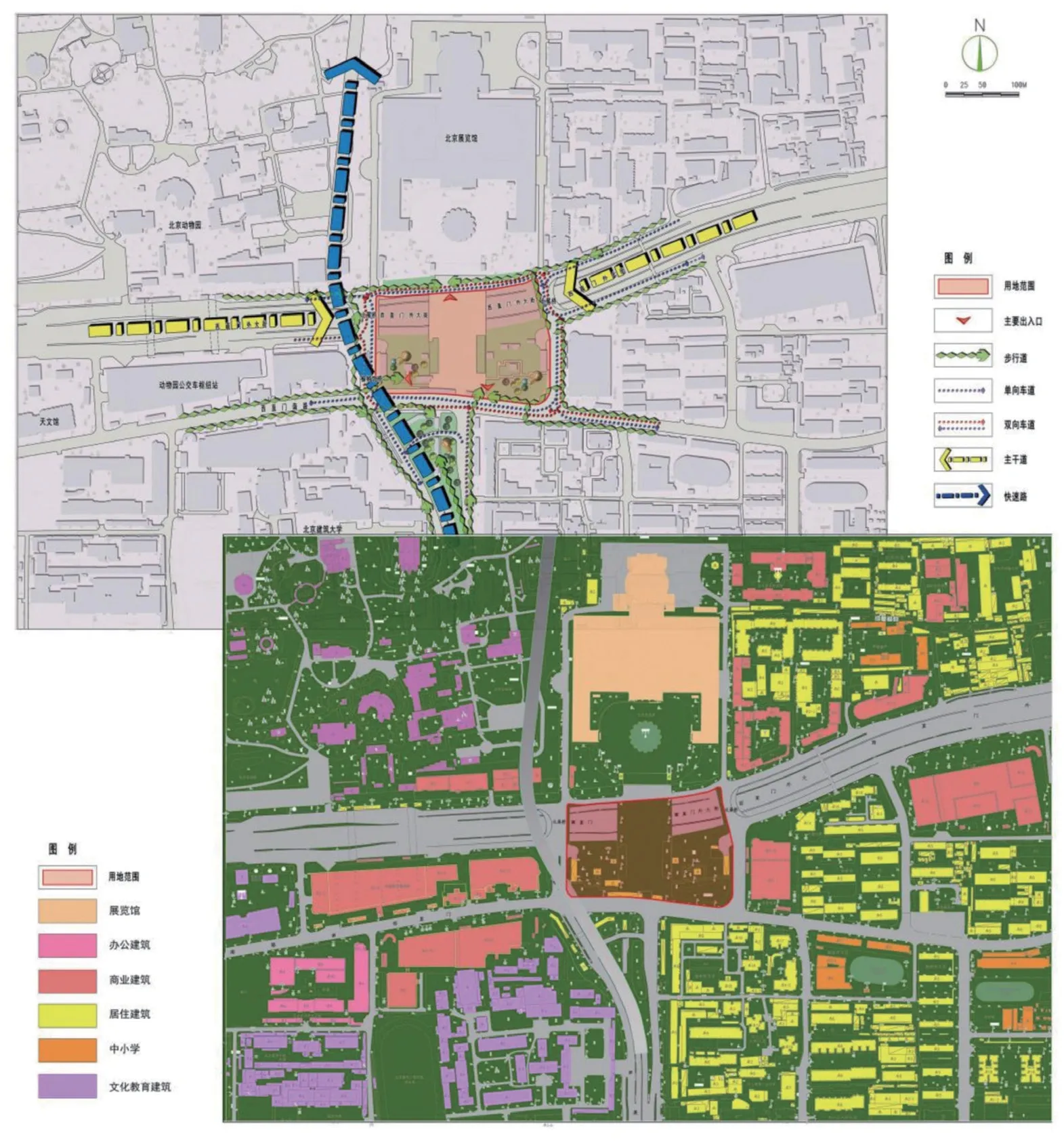

北京展览馆广场改造设计方案场地分析图见图7。

图7 北京展览馆广场改造设计方案场地分析

通过对北京展览馆广场现场跟踪调研,同时针对手机信令数据的不同时段到访情况的分析,特别是针对平时工作日和周末或节假日的到访广场人数及年龄结构分析等工具,得出该区的城市建设与管理存在以下主要问题:

1)周边道路交通混杂;

2)步行道路不成体系;

3)广场入口设置不明晰,并存在不合理性,具体表现在周边围栏设施、地下通道出入口阻碍严重;

4)广场高峰时间段,人口密度大,广场内过度拥挤,现有使用面积明显不足;

5)西直门外大街从广场下穿过,展览馆高速路及周边道路对广场造成噪声、尾气等多重污染,需要增加屏蔽设施;

6)夏季因太阳直射,天气炎热,冬季风大,广场活动适宜度不高,需增加隐蔽及挡风措施。

北京展览馆广场改造设计方案总平面图、1层平面图和鸟瞰图如图8~图10所示。

图8 北京展览馆广场改造设计方案总平面图

图10 北京展览馆广场改造设计方案鸟瞰图

图9 北京展览馆广场改造设计方案1层平面图

针对以上问题及现场实际情况,提出相应的解决对策,主要包括:

1)以钢结构及玻璃作为主要材料封闭西直门外大街在南广场范围内的顶部空间,一方面扩大广场的使用面积,达到通透的景观效果,同时不影响西直门外大街地下的车行空间的白天采光。

2)广场东侧设置坡道,增加广场面积,坡道下保留原有地面设施,地下电梯的出入口用房保留,完善地面层总体布局:拆除东南角护栏,设置入口广场,保留现有树木,树下设置树池及座椅设施。

3)广场西侧拆除护栏,保留现有树木,树下设置树池及桌椅设施,地面铺设透水硬质铺装,增加西南侧出入口。为连接地面各地下电梯的出入口用房,提供遮阴设施,设置构筑物。

4)广场缺少正入口空间,在广场南侧设置入口大门。因南广场与展览馆广场相连,为实现空间上的延续性,两广场之间直接连接。

5)南广场中间硬质铺装部分因现有使用率较高,设施较为合理,所以铺装形式保持不变,可增加透水铺装设施,收集雨水为地下空间的停车场作为洗车喷淋系统的一部分。

6 结论与启示

本文结合手机信令数据,通过分析人们在不同时段的活动轨迹,以北京展览馆广场为例,探讨了以提高公共空间利用效率、建造与使用者行为需求相匹配为基础的城市公共空间的改造设计方案。通过以手机信令数据反映的居民自下而上的行为规律,为城市公共空间的改造设计提供了第一手定量分析依据,从而对改善城市公共空间环境质量、促进城市公共空间绿色发展提供了重要价值。

基于手机数据,未来在城市公共空间改造设计方面将需要以下探索:

1)通过重点关注城市建成环境特别是公共空间的使用情况,特定场景、特定人群的空间活动特征等,对城市居民活动与空间环境间的复杂关系做更加全面与精细的描述与解析。

2)通过为现状评价、规划支撑、方案优化提供支持,充分发挥基于手机数据的空间研究成果广泛应用于城市公共空间改造设计实践。

3)通过建立面向空间研究与规划决策支持的手机数据处理、分析与可视化技术支撑体系,在技术层面解决手机数据应用的限制,从而发挥更大价值。