轨道交通空间一体化设计的实践

——以青岛地铁二号线为例

2021-12-22李震

李震

中央美术学院,北京100105

希腊哲学家亚里士多德曾说:“人来到城市,为了更美好的生活。”城市既是人们美好生活的展示平台,也是人类文明发展的必需容器。城市系统中的重要组成部分即为公共空间,它也是市民公共生活的主要场景,并发挥着独有的带动职能,承载着城市功能、文化与表情。公共艺术作为一种文化现象,由西方国家兴起,随后逐渐被引入中国,介入城市建设进程中,在突显艺术的公众性、社会性和福利性等方面产生了重要的社会价值,成为了社会及城市建设文化策略中的重要构成部分。

当今城市轨道交通因其速度、守时、大载量、多站点、高覆盖等优势,逐渐成为高密度人口城市公共交通出行工具的首选。2000年前后,中国轨道交通建设进入快速发展阶段,在其空间设计风格的变化中,政府和建设者都受到当代社会意识变化的影响,发现了文化与艺术介入城市轨道交通空间的诸多可能,从而对艺术和设计在未来城市公共空间中的角色、形式及态度进行预测和瞻望[1]。

随着中国轨道交通建设迎来高速发展时期,站点空间设计品位有了实质性的提升,并逐步找到自己的发展定位。从北京地铁一、二号线的空间设计,到以北京奥运会为契机的北京机场线、奥运支线的艺术营造空间设计,再到青岛轨道交通空间的“一体化设计”,艺术介入轨道交通空间作为城市文化载体的建设理念逐渐明确,从“艺术装饰空间”“艺术营建空间”逐渐走向“艺术激活空间”,从而进入城市空间发展的新时代。

一、国际轨道交通空间设计的发展

(一)空间设计:从功能到美学

国际城市轨道交通的建设历经了100 多年,随着现代城市功能的完善和发展,对城市文化和艺术建设要求不断提高,传统以功能为核心的轨道交通空间设计已越来越无法满足城市需求和民众愿望。

1950 年,在瑞典斯德哥尔摩开通的被称为“Tunnelbana”的轨道交通线路,被誉为“世界上最长的艺术博物馆”,许多轨道交通站都是在岩石间开凿建设完成的,这是由于该城市特殊的地质结构,同时城市建构者和设计师在站点设计中都有意识地保留了这一特殊地貌。于是形成其站点空间结构的流畅特点,带动了强烈的“一体化”设计观感,成功地将轨道交通公共空间装修设计与建筑构造进行了有机结合[2]。

再如,体现了高度艺术性和设计美感的慕尼黑轨道交通空间设计。在早期的项目中,慕尼黑轨道交通委员希望城市的轨道交通站点能有一个相对统一的设计模式,建筑师Paolo Nestler 就为当时在建设的Alte Heide和Harras站之间的站点制定了一个设计原则,称之为“Bausteine”原则,它是德语单词“组件”的意思,在这个时期的轨道交通站点空间设计中,可以充分感受到空间的整体性设计原则。

从20 世纪80 年代开始到2000 年以后,慕尼黑进行了一系列老旧站点翻新项目,该项目主要借助色彩与照明的更新应用,形成强烈的视觉效果。正如参与了该项目的著名德国灯光设计师Ingo Maurer 曾说:“用互补的色彩能产生出强烈对比,让人感到振奋。所以我们使用了亮黄色,给轨道交通空间呈现出能量和新鲜感。希望人们可以被这种能量和新鲜感所吸引到……在不自觉的状态下发现自己的精神和情绪都高涨起来。”

同一时期很多国际城市也逐步开始思考城市与群众对轨道交通空间的多样性与艺术性方面日益增长的需求,设计从冷静、理性、寡淡的功能主导,踏出了更多试探的脚步,走向了充满能量、感性、活力的美学范畴。

(二)轨道交通空间成为城市艺术地标

意大利那不勒斯轨道交通一号线的每个站都有一个明确的艺术主题,这些轨道交通站连在一起形成了MAM(Museo Aperto della Metropolitana)大都会博物馆。Toledo 站作为其中一站于2012 年开通使用,它“欧洲最美轨道交通站”的头衔在英国的《每日电讯》中获评,同时也被CNN 评为世界最美的轨道交通站,见图1。Toledo 站的主题为“光与水”。蓝白色的马赛克瓷砖作为基础材料覆盖了整个空间的墙面、天花和地面,将地下50 m深的轨道交通空间变成了梦幻般的璀璨星空,无数的LED 点光源镶嵌在天花和墙面上,配合整体的流线型设计,人们仿佛置身于浩瀚的宇宙星空中,又仿佛置身于波光粼粼的汪洋大海中,给人们奇幻壮观的视觉和心灵的震撼。同时,空间中的导视、设备、设施等其他基础功能也同样完美地融入“光与水”的主题,形成整体的空间设计。

图1 那不勒斯Toledo地铁站

随着轨道交通空间设计水平的不断提高,从早期的城市交通功能空间到城市人文美学地标。越来越多的城市轨道交通线路开始尝试整体性的思考,线路的整体文化艺术策划起到了很好的统领作用;从原先单纯考虑功能的轨道交通,逐步发展到人文轨道交通的转型,再逐渐走向更加多元的艺术轨道交通营造,其发展仍处于不断迭代的过程[3]。

近年BIM 系统设计的引入,在机电、管线等基础设施层面提高了设计整合的效率,解放出更多的公共空间给设计师、建筑师及艺术家,为他们提供了更开放的创作舞台,越来越多的轨道交通空间成为城市艺术地标[4]。

二、北京轨道交通空间设计的引领

(一)艺术装饰空间——一、二号线

随着国家城市化进程的脚步,我国的轨道交通建设虽然起步较晚,但整体建设始终保持加速状态。截止到2020 年5 月1 日,累计轨道交通开通总长度已达到了6 700 多千米,同时根据2020 年的相关统计数据显示,中国已拥有轨道交通的城市高达51个。

北京轨道交通一期工程于1969年10月完工,是我国大陆地区第一条轨道交通线路。邓小平同志多次关注工程建设,并针对轨道交通空间的装修设计工作给出了相关指示:“大方朴素,耐用兼顾,禁奢从简”。

北京地铁二号线的空间装饰风格延续了一号线的手法,在细节上的处理更加人性化,同时在色彩处理上相较一号线更加明艳。设计师们开始有意识地通过照明等方式美化空间,以缓解地下空间给乘客带来的压抑感。同时,二号线也进行了空间设计中功能与艺术的首次尝试。老一辈国内著名艺术家在当时参与了轨道交通公共空间的壁画创作,他们的作品为中国轨道交通公共艺术发展留下了宝贵的经验。二号线的空间壁画创作标志着中国轨道交通公共环境美化工作从装饰设计向艺术表达的迈进。

虽然北京地铁一、二号线的建设尝试性地将壁画艺术运用到了轨道交通空间内,但距离“艺术介入空间”的主张还有一段距离,还处于“艺术装点空间”的阶段,但为轨道交通空间设计进入“艺术营造空间”时代提供了宝贵的经验。

(二)艺术营造空间——奥运支线八号线

北京轨道交通机场线和奥运支线(八号线一期)建设以2008年北京奥运会为契机,为北京轨道交通空间设计带来了新的探索与尝试。机场线和奥运支线共七个站点,其建设迎来了北京轨道交通“一站一景”的时代,同时公共艺术开始以规模化和系统化的方式介入到轨道交通公共空间中。与此同时,中央美术学院为能更好地服务北京轨道交通机场线和奥运支线的空间设计工作,成立了城市轨道交通站点设计研究中心,学院主张地下车站装修设计与周边环境及城市文脉相结合,采用“一站一景”的设计手段,这是“空间艺术化”的理念首次进入轨道交通空间设计。

机场线将二维平面视觉语言大胆地和空间设计相融合,以“飞翔”为文化主题,结合北京特有的人文特征提炼出不同的视觉符号。“风筝”为东直门站的视觉元素;三元桥站以“飞鸟”为主题;T2航站楼站则以“人类飞行史”为主题,从风筝到鸟类再到飞行器,从北京人文、生态到人类飞行梦想,机场线“一站一景”的空间设计很好地诠释了从本土化到国际化的文化延展,北京首都机场线T2航站楼站见图2。

图2 北京首都机场线T2航站楼站

奥运支线同样以“一站一景”作为空间设计原则,突出了站点地域特征,表现了北京深厚的历史文化积淀和奥运人文精神。北土城站位于元代城墙遗址周边,采用了城墙砖及青花瓷这两个文化符号作为设计元素。40 m长的城墙砖墙面恢弘大气,倾斜的角度和斜线分割的方式呼应了现代空间设计,同时液晶屏的使用也让新媒体公共艺术语言首次应用到轨道交通空间,活跃了空间的氛围。奥体中心站作为奥运核心站点,为了更好地呼应与突出地面的重要国家建筑设施,在空间设计上采取了退让的手法,整体设计简洁明快,用灰白和蓝灰色调将导视系统突显出来,强化了站点的服务功能。奥林匹克公园站则以“水和生命”为设计主题,重点突出了天花的圆形造型,在照明灯具的设计上采用的气泡状造型,呼应整个空间氛围,蓝、白为主的空间色彩让人们有置身水下的感受。森林公园站,呼应了地上奥林匹克森林公园的地域特征,空间设计将柱体和天花通过树形结构进行整体氛围营造,柱体和天花通体采用了白色,使乘客仿佛沉浸在纯白的森林里,见图3。

图3 北京奥运森林南门站

北京轨道交通机场线和奥运支线的“空间艺术化”尝试将北京轨道交通空间设计推向“空间营造”的发展阶段,真正意义上将空间功能和空间美学相融合,为下个阶段的轨道交通空间“一体化”设计阶段积累了丰厚的实践经验和技术支持。

(三)全网文化规划——北京轨道交通

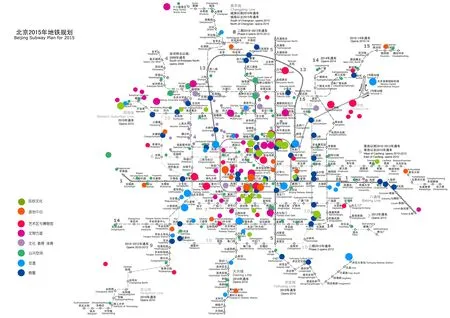

在北京市规划委员会和北京市轨道交通建设方的委托下,中央美术学院于2012 年完成了“北京轨道交通全网文化规划”的科研课题,也是全国范围内首个针对全市域范围的轨道交通艺术文化全网规划的研究[5]。通过“传承北京城市文脉,发扬北京城市精神,地上地下映射互动”的整体思路及“空间、文化、艺术三位一体,站点、区域、线路相辅相成”的规划原则,本课题明确了在轨道交通空间的文化营造上,强调未来北京轨道交通空间将成为展示北京城市友善表情的最佳载体,并成为北京城市文化及当代人文精神的场所舞台[6]。全网文化规划意识的建立为轨道交通站点空间一体化设计在站点与线路、线路与网络的统筹思考建立了理论和框架依据[7]。北京地铁文化因子地图见图4。

图4 北京地铁文化因子地图

三、空间一体化设计——青岛地铁二号线

(一)AUD艺术为导向的城市设计理论的支撑

中国城市发展已进入从规模到质量、从功能到人文、从经济到文化的转型期,步入城市发展的“美学时代”,人们对“美的城市”的追求,以及对艺术化生存方式的需求愈发强烈。在不断的探索与实践的过程中,中央美术学院借鉴国际公共艺术发展经验,结合中国特色提出了AUD 城市设计的理念,即Art-Oriented Urban Design(AUD)的理念,用艺术思维和城市设计激活优化城市公共空间品质,希望构建舒适惬意、缤纷多彩的人文活动空间体系,塑造城市核心精神及文脉传承,活跃城市人文氛围,彰显城市品格,从而培育创新文化驱动力,创造永续的城市文化遗产及经济社会价值。

AUD 主张打破以往城市综合开发中的“纵向机制”,建立以艺术家、规划师、建筑师、工程师、设计师、市政人员横向协作为基础的新机制和新模式,以继承城市文化遗产为基本理念,加入艺术生活化主题,以艺术带动规划设计、城市设计、空间设计,使整个城市充满人文魅力与艺术活力,避免规划、建筑、景观、室内、公共艺术各专业人员相互独立、缺少交融的弊病。

总而言之,AUD理念为青岛地铁二号线的空间一体化设计提供了有力的理论支持,为一系列的轨道交通空间设计创新提供了模型框架,同时也为艺术城市设计理论提供了一定的支撑。

(二)AUD模式创新和规划先行

2015年12月,青岛开通首条轨道交通三号线。在轨道交通三号线建设初期,时任省委常委、市委书记李群就对青岛轨道交通文化作了建设要体现地域文化特色,站点装修设计要达到“一线一主题,一站一故事”,并要充分考虑该站点线路的相关文化因素的指示。

青岛轨道交通建设在全国首创了“轨道交通艺术设计专家委员会”的横向机制。清华大学美术学院教授杜大恺先生和山东工艺美术学院院长潘鲁生先生,以及国内多名雕塑、建筑、公共艺术和室内设计领域大师联合多位青岛文史专家学者,青岛轨道交通艺术设计专家委员会也因此而成立。

在专家委员会的推动和指导下,中央美术学院在2014年完成了《青岛轨道交通文化总网概念设计》,作为公共艺术和青岛轨道交通空间设计创作的指导原则,从文化要素到文化地图,文化总网对青岛近远期规划的18条线路进行了详细的文化梳理和文化定位,提出了“兼齐鲁文脉、融欧亚风情、开青岛通途、创海洋名城”的设计主题。

在“青岛轨道交通艺术设计专家委员会”的模式创新和《青岛轨道交通文化总网概念设计》规划先行的推动下,经过多达十余次的青岛轨道交通艺术设计专家会议后,青岛完成了轨道交通三号线站点空间艺术品实施,在李村站、青岛北站、太平角公园站、中山公园站、五四广场站、汇泉广场站、人民会堂站和青岛站等八个站点内设置了与在地文化相关的一系列公共艺术作品,受到了青岛百姓、外来旅游和务工人员的一致好评,同时也向到来的大众展示了青岛欢畅、旖旎的海洋文化与兼容并蓄的东方文化。

(三)以空间一体化设计为核心——青岛地铁二号线实践

虽然青岛三号线的公共艺术品创作实施在公共艺术的创新性和艺术表达的完整性上都有不错的表现,但是依然没有将整个站点空间作为一个整体的艺术空间来营造,公共艺术作品、装修和导视设计各自为政,缺乏有机联系。

在AUD 理念下成立了由艺术专家、设计师、建筑师及人文历史专家等人员组成的艺术设计专家委员会,经过委员会的多次论证,青岛地铁二号线决定实行“四位一体”的空间一体化设计。这里的“四位一体”指的是轨道交通车站室内装修设计(包含广告设置)、公共艺术创作、导视标识设计和机电设计四个专业领域协同,最大程度上达成了轨道交通空间一体化,打破了轨道交通装修领域疏松平常的设计方法,这也是轨道交通空间装修领域的一次突破。

青岛地铁二号线共有22个站点,整体线路作为青岛城市空间的重要组成部分,因此地下与地上空间相互蔓延、相互影响。以“蔓延”为主题的“四位一体”空间一体化设计,依照渗透性、过渡性、舒缓型、整体性及延展性原则,以黄蓝色调为主贯穿整条线路,在满足轨道交通功能性的同时,着重在空间设计上体现出符合青岛城市人文的独特气质,将“空间、功能、文化”三者联系在一起,从空间的造型、灯光及空间语言上使艺术的介入形成特有的在地性独特语境。青岛地铁2号线标准站见图5。

图5 青岛地铁2号线标准站

根据地理和文化特征,将22个站点在空间一体化设计上划分为标准车站和重点车站。标准车站的设计相对统一,根据站点建筑结构变化寻找差异,以体现工业美感为设计思路。重点车站则体现特有的文化元素,以艺术化空间营造为设计思路,高度实现“四位一体”的空间一体化设计的理念[8]。

同时,青岛轨道交通集团积极搭建BIM(即建筑信息模型)协同平台,在轨道交通空间设计中将大量协调问题前置解决,降低变更成本,从而提高对项目的可控力,节约投入成本,保证项目工期。

在空间一体化设计过程中,标准车站设计采用标准化的手法,凸显空间的模数和秩序感。将外露的设备结合天花构造,用色彩表达各区间的特点,在空间一体化的总设计原则下,以天花墙体为载体进行延展生长[9]。

(四)空间一体化——青岛地铁二号线重点车站空间实践

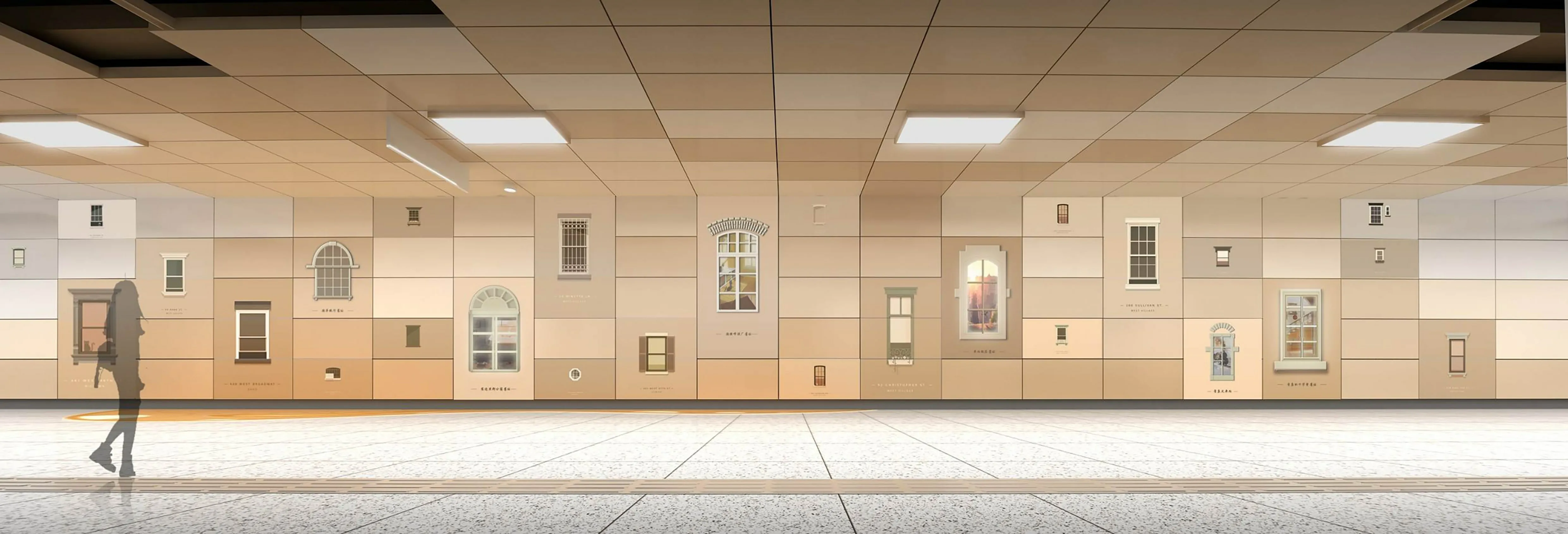

重点车站空间一体化设计在线路整体原则的指导下,贯彻落实“一站一景,一站一故事”的设计要求。泰山路站临近儿童公园,青岛吉林路小学等地点,这里承载了许多青岛市民的童年记忆,“童年记忆”即为此站设计主题,将儿童玩具抽象提取为设计元素,用色彩渐变和形态转换体现“蔓延”主题,空间与艺术品结合使其更具趣味性,形成空间一体化的艺术效果。公共艺术作品《青岛之窗》以“窗”为题,选取青岛老城特色建筑的窗户为设计元素,通过艺术化的处理形成平面排列的构成方式,透过“窗户”可以看到不同的风景,将故事与风景融入“窗”内,用“窗”连接市民情感与老城风貌。青岛地铁2号线泰山路站见图6。

图6 青岛地铁2号线泰山路站

台东站位于青岛历史悠久、辐射能力最强、区域地位核心的台东商圈,整体空间选用炙热的暖色系,凸显其核心地域特点。此站站厅的总平面呈“十”字形,有着强烈的空间向心性,设计师在其中心和扶梯位置的天花设计有层叠造型和渐进的色彩表达“蔓延”的理念。如同台东地区商业辐射能力一样,天花造型由点状向周围蔓延,同时又将墙面的广告和艺术品的内容进行了集合、整理,使商业街道广告景象合理艺术化,艺术品具有艺术美感的同时兼具实用性。艺术家通过速写的手法将台东独特的街景画面、商业广告与轨道交通有机整合形成站厅层与站台层的3 幅壁画,让来到此地的乘客对地面车水马龙、熙熙攘攘的街景遐想纷纭,与公共艺术产生互动,让市民在每天匆忙赶路的空暇里,通过轨道交通中的公共艺术快速感受到台东的在地文化,让轨道交通公共空间充满台东商业活力感的同时散发其独特的人文艺术气息。

浮山所站是青岛高端商业综合体的聚集地,位于沿海区域。本站主要凸显区域时尚特点,设计提取各种富有韵律动感的元素,表现其商业繁华和现代时尚的特质。站内公共艺术作品用多彩绚丽的琉璃和海洋贝类作为设计元素,琉璃块提取商品和海洋生物的颜色,用现代工艺手法排列出海洋与山的形态,构成海洋与沙滩的韵律,通过虚实的手法,形成山水意境,展现青岛优美的风景和现代的繁华景象。

海游路站周边文化气氛浓厚,主要以中国海洋大学等海洋科技高校为主。设计从“高校文化”“海洋文化”中提取符号与主题,结合此站周边的建筑特色,通过铝板、曲形方通的融合将站厅天花营造出波涛涌动的视觉效果,整体以曲线和流动感作为设计的主导元素,见图7。

图7 青岛地铁2号线海游路站

作为“国家海洋生命科学与技术人才培养基地”的中国海洋大学,其在海洋研究领域有着突出的贡献。借助中国海洋大学的智慧,艺术家与校内师生共同为创造一个海洋主题的轨道交通空间公共艺术作品而合作。在此举办了一个“青岛轨道交通海游路站60%公共艺术计划”。

格栅从墙体蔓延到天花,各种公式和符号元素隐匿于其后,海洋科普文化以一种全新的形式出现在人们面前,并得以新的传承和发扬,给人耳目一新的感觉。突显海游路站点空间设计的独特魅力,学院的书香海洋以这种特殊的形式充斥在人们视野中。

辽阳东路位于青岛市崂山区,作为青岛东部新城发展区的主要交通枢纽之一,承担了重要的客流中转职能。此站结合汽车东站交通枢纽盘旋的属性,提取了水面涡流的自然形态作为设计元素,将“汇聚”“旋转”的设计理念植入辽阳东路的设计之中。站厅中心的天花设计以海面漩涡的自然形态为基础进行提取,通过人群的移动带来视觉上的改变,形成一条条多彩的线,通过该形式构成整个空间造型,其形态表达的寓意与汽车东站客流中转的职能相吻合。同时,空间一体化的设计将站厅中央无障碍垂直电梯与天花巧妙地结合,更好地体现了青岛的城市文化特色,实现了人居环境与空间系统的协调统一。

李村站以色彩设计为原则,坚持标准化手法,以红、黄、蓝色为主题色。艺术创作以“青岛制造”为设计主题,将青岛品牌产品的造型以艺术化的处理方式融入到艺术品的创作中。设计以时间线索展开,回望三十年“青岛记忆”,随着政治、经济和文化的发展与变迁,那些曾与人们朝夕相处的生活用品渐行渐远,这些老物件儿记录着当时人们的生活,承载着整个城市文化的记忆,有人民的温度、城市的刻度、历史的深度,通过这些物件向人们展示这座城市的文化和风貌,见证城市的变迁与成长。作品通过老物件构成“鱼”的形态,意味着自由果敢,也象征着历史文化的繁衍,向大众传播这座城市的文化痕迹。

四、结语

青岛地铁二号线的站点空间设计在AUD 理念的指导下,实现了空间一体化设计系统,它打破了装修、艺术品、导视甚至机电的专业界面,它不再是单一的判断标准,而是一个综合的审美标准,公共艺术的介入在于以多重手段创造城市新文化,成为文化生长的孵化器的同时,营造新的城市公共空间与城市环境景观[10]。青岛地铁二号线的空间设计实践从“艺术装饰空间”“艺术营造空间”走向了“艺术激活空间”,给市民带来了沉浸式的体验,让人们感受到了城市的浪漫和文化的积淀,以及公共艺术作为文化政策带给公众的福利。青岛地铁二号线的空间设计一体化实践为未来的中国轨道交通空间设计提供了理论支持和经验积累,形成由文化艺术策划前置,到运行机制模式创新,再到四位一体设计融合,最后项目落地贯穿实施的全过程。