聚集素和植物源引诱剂不同配比对松墨天牛诱捕效果的分析

2021-12-16阿力木艾克木郭瑞邓建宇王义平

阿力木·艾克木,郭瑞,邓建宇,王义平

(1.浙江农林大学 林业与生物技术学院,浙江 杭州 311300;2.浙江清凉峰国家级自然保护区管理局,浙江 杭州 311300;3.浙江农林大学 农业与食品科学学院,浙江 杭州 311300)

松墨天牛Monochamus alternatus是松树蛀干害虫,也是松树毁灭性病害——松材线虫病的主要媒介昆虫[1-2]。在松材线虫Bursaphelenchus x ylophilus的传播扩散过程中,松墨天牛发挥了携带、传播和协助病原侵入寄主的作用[3-4],因此,有效控制松墨天牛的发生是切断松材线虫病传播扩散的关键。在现代森林害虫防控中,引诱剂因其具有使用方便和效果明显等特点,已成为害虫监测与防治的重要方法之一[5-6]。而针对于松墨天牛的防控,引诱剂诱捕是一种有效抑制其种群增长的无公害生态防控技术,并已得到较广泛的应用[7-10]。Pajares 等鉴定出樟子松墨天牛M.galloprovincialis雄虫产生的聚集性信息素2-undecyloxy-1-ethanol,该性信息素可以诱捕到松墨天牛的雌雄两性成虫,且与植物源信息素协同使用有增效作用[11]。近年来,樊建庭等进一步研究了植物源引诱剂和聚集素协同作用,开发出了以虫源和植物源化合物为主效成分的松墨天牛复合型引诱剂[12],实践应用结果显示松墨天牛复合型引诱剂与植物源引诱剂相比,具有诱捕效率高、使用剂量低等优点,目前已经在松墨天牛的防治中广泛应用[13]。

本研究通过比较植物源引诱剂和聚集素对松墨天牛的诱捕效果,并使用不同剂量的聚集素配套相同剂量的植物源引诱剂,比较不同处理对松墨天牛引诱效果的影响,期望筛选出对松墨天牛诱捕效果最佳的聚集素剂量,旨在为松墨天牛的监测和生态防控提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地点设在浙江省杭州市临安区龙岗镇(119°08′~120°04′ E,29°59′~30°09′ N),属中亚热带季风气候,温暖湿润,雨量充沛,夏季平均气温为26.5℃,年均降水量为1 613.9 mm。试验样地为以马尾松Pinus massoniana和火炬松P.taeda为主的混交林,样地管理措施为粗放管理,样地面积为5 hm2,树龄在15~25 a,平均树高为7 m,胸径为15~35 cm,郁闭度在0.7 左右。样地受松墨天牛严重危害,虫口密度较大。

1.2 试验材料

采用自行研发的植物源引诱剂(α-蒎烯、β-蒎烯、乙醇和乙醛以一定比例配置)及配套的缓释瓶装置,聚集素引诱剂[以1-(undlosy)ethanol 为溶剂配制成溶液滴入到基质中制成诱芯,剂量为0.1 mL],撞板式诱捕器(由挂钩、圆形顶盖、十字挡板、圆形漏斗和集虫瓶构成,十字挡板表面和漏斗内侧有增效涂层),显微镜(Nikon ECLIPSE 50i,Nikon),移液枪(200 μL),培养皿,无菌水。

1.3 试验方法

1.3.1 植物源引诱剂与聚集素诱捕效果比较试验 在试验基地选取林间较空旷且通风良好的地方,量取相同的间距点做标记,作为诱捕器的悬挂点。每个诱捕器悬挂在距离地面1.5~2.0 m 处,且每2 个诱捕器之间的距离不小于50 m。试验共设3 个处理,分别为本试验组研发的植物源引诱剂(180 mL),计为X 处理;聚集素诱芯(2 袋,每袋为0.1 mL),计为Y 处理;植物源引诱剂(180 mL)和聚集素诱芯(2 袋,每袋为0.1 mL)配套使用,计为Z 处理。每个处理设置5 个重复,共计15 个诱捕器。将含3 种不同处理诱芯的诱捕器交叉放置于试验地中。试验于2018 年6 月15 日开始到7 月27 日结束,每隔10 d 进行一次野外收集,并对收集到的松墨天牛的数量、雌雄比、雌虫孕卵量及松墨天牛携带线虫量进行镜检统计。

1.3.2 不同时期诱捕到的松墨天牛携带松材线虫数量比较试验 本试验诱捕器的悬挂方法同1.3.1。共悬挂5 套诱捕器,每个诱捕器中均挂植物源引诱剂(180 mL)和聚集素(2×0.1 mL),用以统计不同时期诱捕到的松墨天牛携带松材线虫的情况。试验于2018 年6 月15 日至8 月30 日进行,每隔10 d 进行一次野外收集,共收集7次;每隔15 d 更换一次诱芯。松材线虫携带量的统计:取一头松墨天牛置于直径为10 cm 的培养皿中,将10 mL的无菌水倒入培养皿中浸泡松墨天牛,并将松墨天牛的肢体充分剪碎,保证松墨天牛携带的线虫游离在溶液中。静置1 h 后,使用移液枪从培养皿中吸取10 μL 的线虫溶液,滴到载玻片上,放在显微镜下进行计数,每个载玻片重复计数3 次,取平均值,每头松墨天牛设置3 个生物学重复。根据计数结果计算松墨天牛携带松材线虫量:携带松材线虫量=10 μL 线虫溶液平均线虫数量×1 000;计算松墨天牛携带松材线虫比例:松墨天牛携带松材线虫比例=(携带松材线虫的松墨天牛数量/诱捕到的松墨天牛总数)×100%。

1.3.3 不同剂量聚集素配合植物源引诱剂对松墨天牛诱捕效果试验 诱捕器悬挂方法同1.3.1。聚集素剂量共设置6 个处理,使用前配置诱芯,将不同剂量(0.02、0.05、0.10、0.50、1.00、2.00 mL)聚集素溶液滴入备好的诱芯上,将诱芯按各自分类装入长、宽分别为3 cm 和8 cm 的黑色缓释袋,置于冰箱内低温保存备用,每个处理设置5 个重复,共计30 个诱捕器。将含不同剂量聚集素的诱捕器交叉放置于试验地中,保证同一片小实验地均包含6 种剂量的聚集素,将诱捕器悬挂于木棍和铁丝做成的支架上,并将装有聚集素的黑色缓释袋,用铁丝悬挂在诱捕器交叉板的空挡位置,每个诱捕器配套悬挂等量植物源引诱剂(180 mL),每隔10 d 收集一次,同时记录每个诱捕器内松墨天牛的数量。试验于2019 年6 月24 日至7 月22 日进行,整个诱捕周期为29 d。

1.4 数据分析

为减小不同区域松墨天牛虫口密度差异所带来的影响,林间诱捕松墨天牛量均转换为相对诱捕率。相对诱捕率(%)=(某处理诱捕量/同一区域内所有处理的诱捕量总和)×100%。

将不同处理相对诱捕率数据进行反正弦平方根转换后再进行单因素方差分析。不同处理的平均数用Duncan’s 法进行差异性分析。数据由Excel 2010 和SPSS 22.0 处理分析。

2 结果与分析

2.1 植物源引诱剂与聚集素诱捕效果比较

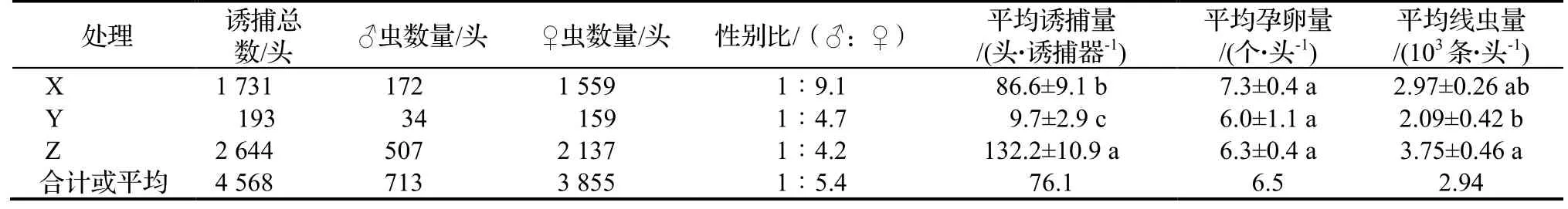

2018 年6 月15 日至7 月27 日,对3 种不同引诱剂诱芯所诱捕到的松墨天牛数量进行统计,结果见表1。由表1 可知,3 种引诱剂处理总共诱捕到成虫4 568 头,其中雌虫为3 855 头,雄虫为713 头,其雌雄比为5.4∶1,诱捕到的雌虫明显多于雄虫。其中,Z 处理可显著提高对松墨天牛的诱捕效果,其诱捕量分别为X 处理和Y处理聚集素的1.5 倍和13.7 倍;3 种引诱剂处理之间的诱捕效果均差异显著(P<0.05),以Z 处理的诱捕效果最好,其诱捕量占总诱捕量的57.88%,平均诱捕量为132.2±10.9 头·诱捕器-1;X 处理的诱捕效果次于Z 处理,其平均诱捕量为86.6±9.1 头·诱捕器-1;Y 处理的诱捕效果最差,其平均诱捕量为9.7±2.9 头·诱捕器-1。

表1 松墨天牛引诱剂不同处理林间诱捕结果Table 1 Trapped M.alternatus by different attractant treatments

对诱捕到的松墨天牛成虫镜检并统计后发现(表1),Z 处理诱捕到的松墨天牛携带的松材线虫量与X 处理、Y 处理诱捕到的松墨天牛携带的松材线虫量之间均存在显著差异(P<0.05),Z 处理诱捕到的松墨天牛携带的平均松材线虫量为3 74 8 条·头-1,高于X 处理捕到的松墨天牛携带的平均松材线虫量(2 970 条·头-1),显著高于Y 处理诱捕到的松墨天牛携带的平均松材线虫量(2 091 条·头-1)(P<0.05)。对诱捕到的松墨天牛的孕卵量进行统计发现,捕获的雌成虫卵巢均有深黄色成熟卵和白色未成熟卵。由表1 还可看出,X、Y 和Z 三种处理诱捕到的松墨天牛雌成虫的平均孕卵量分别为7.3 个·头-1、6.0 个·头-1和6.3 个·头-1,三者间的差异均不显著。

2.2 不同时期诱捕到的松墨天牛携带松材线虫数量

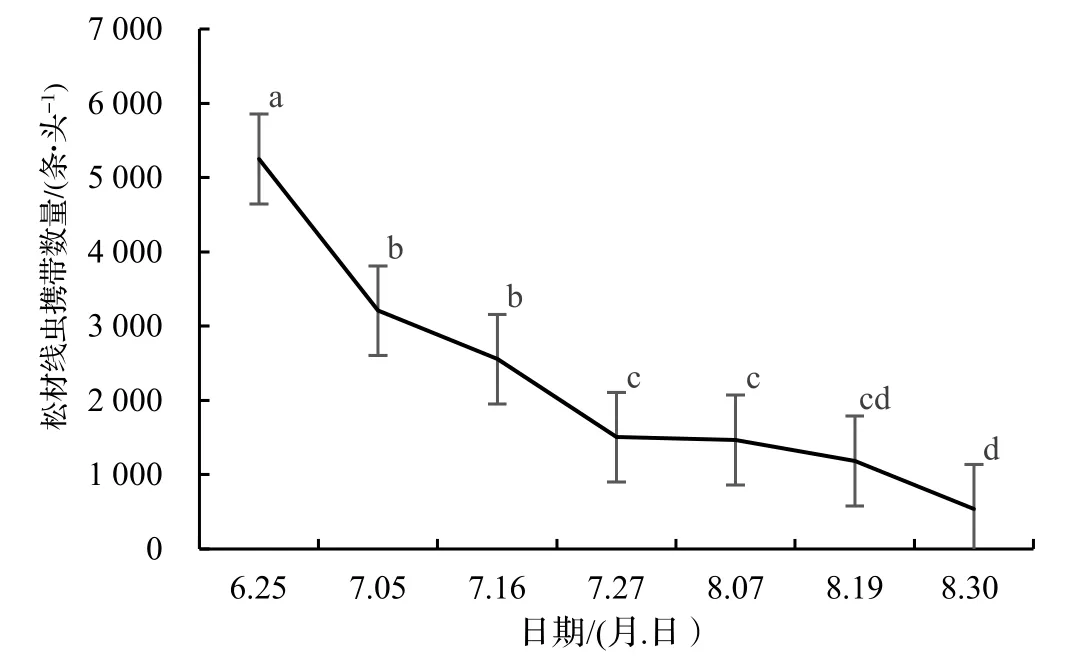

诱捕到的松墨天牛携带的松材线虫调查结果显示,从6 月15 日至8 月30 日期间,松墨天牛携带松材线虫量呈递减趋势(图1),7 月5 日和7 月16 日松墨天牛携带松材线虫数量没有显著性差异;从7 月27 日到8 月19 日,不同调查日期间线虫携带量没有显著性差异;其余调查日上,线虫携带量存在显著性差异(α=0.05)。从6 月26 日至8 月30 日前后7 次收回来的松墨天牛镜检中发现,分别有77.53%、58.23%、53.28%、60.23%、43.38%、26.74%、14.06%的成虫携带松材线虫,其中在6 月份诱捕到的天牛中有67.79%体内携带着松材线虫,携带线虫比例最高;其次为7 月份的,携带线虫比例为56.76%;8 月份的最低,携带线虫比例仅为28.06%。

图1 不同时期诱捕到的松墨天牛携带松材线虫数量Figure 1 N umber of B.xylophilus carried by M.alternatus on different days

2.3 不同剂量聚集素配合植物源引诱剂对松墨天牛诱捕效果的影响

选取2019 年6 月24 日至7 月22 日用不同聚集素剂量引诱剂配合植物源引诱剂所诱捕到的松墨天牛,对其进行数量统计,结果如表2。由表2 可知,共诱捕到松墨天牛成虫828 头,其中雌虫502 头,雄虫326 头,其性比(♂:♀)为1∶1.5,诱捕到的雌虫多于雄虫。聚集素的剂量对诱捕效果影响较大,在0.02~1.00 mL 范围内,聚集素的剂量越高,诱捕效果越好,捕获的松墨天牛数量越多,其中剂量为1.00 mL 诱芯的诱捕效果最好,其相对诱捕率为37.13%±7.53%,与其他处理间均差异显著(P<0.05);剂量为0.10 mL 和0.50 mL 诱芯的诱捕效果次之,其相对诱捕率分别为19.00%±3.58%和18.00%±5.59%;最高诱芯剂量2.0 mL 的诱捕效果反而最差,其相对诱捕率仅为2.80%±0.88%(表2)。

表2 不同剂量聚集素配合植物源引诱剂在林间的诱捕效果Table 2 Trapping effect of different doses of aggregation pheromone attractant of on Monochamus alternatus

3 结论与讨论

昆虫产生的聚集性信息素能引诱到昆虫两性成虫,而且对植物源信息素有增效作用,相比聚集性信息素或植物源信息素单独施用,二者联合施用的诱捕效果可不同程度地获得提高[11,13-14]。本研究也发现,植物源引诱剂与聚集素配套使用,可显著提高对松墨天牛的诱捕效果。此外,2 种引诱剂联用时诱捕到的松墨天牛携带的线虫量明显高于其余两种处理,而松材线虫主要是通过松墨天牛成虫羽化初期在健康寄主上的营养补充活动时传入寄主植物[15],组合诱芯能诱捕到更多的羽化初期急需营养补充的松墨天牛,针对性地引诱羽化初期携带线虫量高的松墨天牛,可较大幅度地减少松材线虫传入健康松树的可能性。相关研究表明,在羽化高峰期出孔的松墨天牛其成虫携带的线虫数量最多[16],线虫在松墨天牛出孔20 天后进入传递高峰期,到约第30 天之后显著减小[17-19],松墨天牛雌、雄成虫携带的线虫脱离松墨天牛的高峰期分别出现在20~30 日龄和10~20 日龄之间[20]。浙江地区松墨天牛的羽化高峰期在6 月上旬至7 月上旬,本研究对在浙江省杭州市临安区马尾松和火炬松为主的混交林中诱捕到的松墨天牛进行线虫数量统计,结果呈现出在6 月中旬羽化高峰期时,松墨天牛携带线虫数量保持在比较高的水平,然后随着时间的增加,携带线虫数量显著减小,之后下降速度比较缓慢,调查结果与松墨天牛羽化高峰期时携带的松材线虫数量多这一特征基本一致。

本研究结果表明,配套使用等量的植物源引诱剂时,聚集素使用剂量在0.02~2.0 mL 范围内,捕获的松墨天牛量随着聚集素剂量的增加呈先升高后降低的趋势,即聚集素剂量在0.02~1.0 mL 时,松墨天牛的诱捕量随着使用剂量的增加而增加,当使用剂量大于1.0 mL 以后,诱捕量开始明显下降。通常情况下,信息素释放量的大小直接由诱芯内放置的信息素剂量的高低决定,当信息素使用剂量增加时,其对应的诱捕量也相应增加,但到某一最佳使用剂量点时,诱捕量就不再增加。但对于某些昆虫,诱芯内信息素剂量超过使用最适点时,诱捕量反而下降[21]。邓建宇[22]的研究表明,在以硅橡胶塞为剂型时,随着斜纹夜蛾Spodoptera l itura性信息素的使用剂量(100~300 μg)的增加,其诱蛾量也随之增加,当使用剂量增加到500 μg 时,其诱蛾量反而下降。Huang等[23]在日本对亚洲玉米螟Ostrinia furnacalis性信息素的使用剂量试验中发现,当使用剂量在1~100 μg 时,其诱蛾量随着性信息素剂量的增加而增加,当继续增加剂量时,其诱蛾量反而下降。笔者认为造成松墨天牛聚集素的剂量在诱虫上的差异,可能是不同地理种群的松墨天牛对聚集素的感受阈值不同,但具体原因有待进一步探索。此外,聚集素的使用剂量在1.0~2.0 mL 时,可能存在诱捕效果更好的聚集素剂量临界点,需要在这区间设置不同浓度的聚集素使用剂量进行田间测定。根据本文结果可知,在松墨天牛成虫羽化高峰期,选用1 mL剂量的聚集素,配套使用植物源引诱剂在林间诱捕松墨天牛成虫,可大幅度降低松墨天牛的虫口密度,减少松材线虫的传播风险。