湖南省少数民族传统村落空间结构要素分析

2021-12-16赵伟军

杨 柳 赵伟军

(湖南工业大学包装设计艺术学院,湖南 株洲 412000)

湖南省是一个多民族世居的省份,有土家族、苗族、瑶族、侗族、白族和回族等多个少数民族,且每个少数民族都有深厚的文化底蕴和丰富的历史文化遗产,甚至同一民族的文化也存在差异。湖南省的少数民族多分布于山区,自然地形阻碍了少数民族的社会经济发展,但在一定程度上也保护了传统村落。

传统村落,又称古村落。古村落是物质文化和非物质文化的和谐统一体,体现了人与自然之间的和谐美。同时,村落与自然环境之间的结构关系、村落内部各个组成体系之间的结构关系以及宗族群落之间的社会结构关系共同组成了整个古村落的结构系统。

1 传统村落空间结构研究现状

1.1 国外传统村落空间结构研究概况

“传统村落”在国外被称为“乡村聚落”。关于乡村聚落的研究最早始于西方国家。其关于空间领域的研究涉及地理学、城市规划学和建筑学等多个学科[1]。

地理学是最早系统地解释空间结构要素的学科,海格特·彼得(P.Haggett)在人文地理学领域首次提出了空间结构模式,并结合数学方法,通过对已有实例的分析,分解出了空间结构的6个识别要素[2]。20世纪80年代,比尔·希利尔(Bill Hillier)提出一种全新的空间理论,这就是对后来学术界影响颇深的空间句法理论,在此基础上又发展了“组构分析”的技术[3]。空间领域最经典的理论属于社会学家哈贝马斯(Jürgen Habermas)的《公共领域的结构转型》一书,书中详述了公共领域转型的3种趋势,此书并非单纯关注社会历史形态,实质上是一本由多学科交叉融合而成的理论教科书[4]。21世纪初,外国学者开始利用地理信息系统和遥感技术研究乡村聚落的空间结构特征,这意味着乡村聚落空间的研究进入了一个新阶段。

1.2 国内传统村落空间结构研究现状

近年来,齐朦、韦浥春、张莎玮分别研究了江南地区传统村落、广西壮族自治区少数民族传统村落、广府地区多个传统村落,分别对其公共空间形态与结构进行了分析,为后续研究工作者提供了样本[5-7]。

调查发现,我国对于湖南省少数民族传统村落空间结构领域的研究开始较晚,研究成果较少。同时,关于湖南省少数民族传统村落空间的研究多以个别地区或个别少数民族为对象,缺乏系统性探究。笔者查阅相关文献发现,叶坤基于空间句法理论及4个基本研究方法对凤凰古城街巷空间形态进行了研究,将其构成形态分为3个方面:水系、交通和节点,又用相同的方法研究了湘西其他2个古镇,通过与凤凰古城进行归纳对比,探析各古镇间的个性与共性问题[8];黄子云以湖南省古镇建筑群为研究对象,在解析其构成要素的基础上,进一步归纳空间构成特征,运用空间句法理论对街巷空间进行量化分析,最后对数据进行分析对比,总结湖南省古镇建筑群空间构成特色[9];杨潘从通道县侗族村寨的历史文化背景入手,分析整个侗族空间建构的形态和特点,同时对比归纳出同一自然地理环境下与其他少数民族之间的共性和个性,为后续学者深入研究侗族村寨提供有力的理论依据[10];宋晓丹对湘西传统村落公共空间进行深入研究,挖掘出其物质要素和潜在的精神要素,总结目前湘西传统村落公共空间所面临的现状,为后续空间重构策略提供思路[11]。

2 湖南省少数民族传统村落空间结构的物质构成要素

2.1 道路系统

道路系统是指村内具有交往和交通功能的街巷、水系等。水系是传统村落最重要的空间结构要素,是村落空间的线性要素。传统水系的形态影响着村落的结构布局,对村民的生产、生活起着重要的作用。在古代,水路是最重要的交通路线之一,首八峒村的水路依旧是如今村民出行的主要交通方式。街巷是村落形态的骨架,同时也起着连接公共空间中心和节点的作用。人们会在街巷中交谈和休息,进行商业交易活动等,其是一个重要的公共交流场所。

2.2 建筑系统

建筑要素包括民居建筑、公共建筑、历史建筑等,这些建筑的使用功能有居住、社交、教育和祭祀等。少数民族民居多为木造和石造,其中较有特色的是苗族的吊脚楼。公共建筑包括摆手堂、伏波庙、盘王庙、八大神庙遗址、宝塔、保家楼、祠堂、鼓楼和花桥凉亭等。推动乡村振兴,必须保护好建筑风貌和村落文化。

2.3 历史环境要素

历史环境要素通常指的是对村庄位置及布局具有重大作用和影响的一种物质性实体,湖南省传统村落中保留完整的文化和物质实体主要包括自然田地、古巷道、河道、古井、古树、庙宇、戏台、码头、河坝及名人名宅等。

2.4 公共开敞空间

村落公共开敞空间是指除了民居建筑外,村内具有公共功能的空间,如村民进行日常休闲、农业活动及节日庆典的场所空间。这些公共开敞空间常依附于建筑物或景观节点产生,如凉亭、风雨桥、大小广场、水井周围的空地、庙宇前的场坪、古树下的林荫地等。大的广场通常是村民平时劳作、闲暇聚会的重要场所。例如,少数民族喜爱的歌舞多是在村落中面积较大的空地上进行;苗、侗两族以最大的芦笙场作为全寨民族节日活动场所。街巷交叉产生的小广场空间通常具有点或平面的特性,分散较为零落,而街巷空间更多的是线性元素。因此,此类广场是巷道空间的局部放大,为人们日常短暂的交流提供了方便。

即使是同一民族的村落也有较大差异。例如,在湘西南侗族地区,除了农作物收获季节,平时供村民晾晒谷物的晒谷场被用来纳凉聊天。鼓楼坪称得上是湘西南侗村落的小型室外广场,这种阔面空间由鼓楼、戏台、庙宇等大型公共建筑围合而成。而北侗没有公共建筑,北侗的户外公共空间只有民居与民居之间所形成的大平台、田地和墓地等。

2.5 村落重要节点

村落重要节点呈点状分布在村内,极具特色,对后续村落的保护和规划起着重要作用。湖南省少数民族传统村落中的重要节点主要包括具有代表性的公共建筑、风雨桥、庙宇、古井、寨门、凉亭和古树等,如芋头侗寨的风雨桥,一是具有连接交通的作用,二是具有遮风避雨的作用,两旁的长凳还可供村民休息和聊天。土地庙在少数民族传统村落中很常见,桃林村的土地庙位于村寨中心的重要节点。寨门是侗族最具特色的节点之一,侗族的寨门数量、形式均较繁多,规模较大的村落还设有多座寨门。侗族村落的特色节点还有戏台。戏台是一个极具典型的公共文化空间,也是乡土文化精神的一种表现形式,在曾经相对闭塞的环境中发挥出了独特的作用。传统村落的保护规划可考虑将古戏台打造成旅游景点,促进古建筑文化和旅游产业融合,使古戏台重获新生,进一步保护民族传统文化。

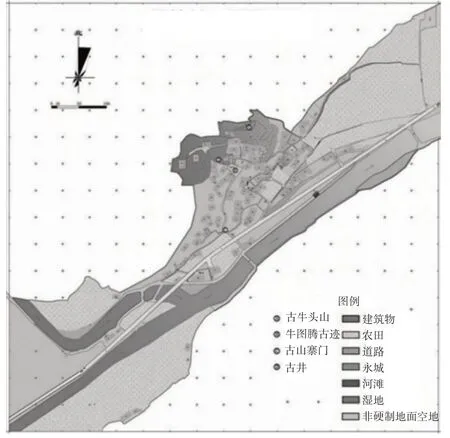

城步县桃林苗寨的建筑系统与道路、水系有机结合形成相伴相生的关系。建筑系统有吊脚楼群和公共建筑等。村中心有最重要的广场,村内主次巷道在此汇聚,建筑围合的空间成为村民日常活动的公共空间,寨门也形成一个小型公共空间。村内有风雨桥、戏台、古井、凉亭和古树等重要节点空间(见图1)。坪坦村是一个典型的南侗村寨,村寨分为3个组团,都是以公共建筑、村落重要节点为核心成组的,如鼓楼、萨坛、戏台等(见图2)。

图1 桃林苗寨总平面图

图2 坪坦村总平面图

3 湖南省少数民族传统村落空间结构的非物质文化构成要素

3.1 文化价值要素

文化价值要素是指赋予村落空间场所特殊文化意义的因子,主要包括民俗活动、民族技艺、民族音乐以及民族舞蹈等。土家族有椎牛舞、摆手舞、赶秋等,苗族有唱苗歌、赶年场等,侗族有侗歌、侗戏、哆耶舞、奏芦笙等。每逢大型节日或庆典,人们便载歌载舞。为了满足公共交往活动的需求,村落相关场所纷纷开辟,如摆手广场、芦笙场、傩堂、鼓楼坪、戏台和盘王庙等。侗戏是侗族的传统戏剧,村内设有戏台,但戏台不会单独设立,而是随着鼓楼衍生出来。盘王节是瑶族为了纪念他们的先人——盘瓠——而设置的节日。因此,民俗活动是民族文化最突出的表达形式,不仅直接反映了村民日常交往活动的重要内容,也影响着村落的公共空间结构。

3.2 功能活动要素

村落中还有其他大量的活动空间,如晒谷场、聚会地、集市等活动场所。部分少数民族村落亦有将风雨桥和鼓楼作为日常社交休闲与节庆集会的主要场所。传统村落的生产生活多为自给自足的农耕方式,与其相关的公共活动产生的空间有碾坊、水车、水井、晒谷场等。泉、溪河、井同样孕育着取水、洗衣等多种家庭劳动。

4 结语

笔者以湖南省苗族和侗族2个少数民族村寨为例,对传统村落空间的各结构要素及其影响因素进行了分析。湖南省少数民族传统村落空间结构要素分为物质构成要素和非物质文化构成要素(见图3)。首先,物质构成要素包含自然要素和人工要素,少数民族聚落的建设都遵循自然规律,村落与自然环境和谐共生,传统村落空间内的自然要素与人工要素相互包裹,形成了大大小小、不同形态的空间,出现了一些村内的重要节点。其次,非物质文化构成要素分为文化价值要素和日常功能活动要素,村民日常功能活动的需求都是相同的,由于各民族的宗教信仰和民俗文化具有差异,进而影响了村落的具体空间结构。

图3 湖南省少数民族传统村落空间结构要素

虽然在历史发展的过程中,不同地理位置的村落的空间形态与构成要素各有特点,但总结出各少数民族极具共性的关键性要素,可以让大众更清楚地认识到应当采取怎样的方式来保护和传承少数民族文脉,为湖南省少数民族古村落的保护与发展提供一些启示。