高中生物学模型教学须“追本溯源”

2021-12-10吴海峰

吴海峰

摘 要

在教学过程中,通过建构模型来强化教学重点、突破教学难点,以及为形成理论建立基础,进而培养和发展学生能力,是生物学科教学的主旋律。构建模型是自然科学研究中常用的一种认识手段和思维方法,能够获取、拓展和深化对客体的认识。从把握事物本质、建立素养观念、发展评价体系的层面来考量,高中生物学模型教学必须追本溯源。

关键词

高中生物学 模型教学 认知世界 核心素养 评价体系

2003年,教育部颁布的《普通高中生物课程标准》,第一次明确将生物学模型教学作为课程目标之一。经过近二十年的研究和探索,相关理论探讨和实践案例得到不断丰富[1]。我们在用语言表述生命现象和生命活动规律的同时,也经常会用模型来进行解释,增加了对生命现象和生命活动规律表述及呈现的方式,这样的方式已经成为教学不可或缺的一部分[2]。但是笔者在探索和实践中也发现了模型教学的些许不足之处,通过思考形成了一些个体认识。

一、深度理解科学本质,把握世界本原

高中生物学课程,涵盖了对《分子与细胞》《遗传与变异》《稳态与调节》《生物与环境》《生物技术与工程》的全面解释与探索。她就像一把钥匙,为高中生打开了一扇了解世界、认知生命和善于观察事物的门。每一位学生都有自己独特的认知方式,都在建立属于自己的学习模型。

高中生更多地习惯于程序化地学习问题。他们对某些生物学问题,先运用所学知识与观点,把握原型的主要特点和活动规律,利用三维空间进行思维,再通过模仿选择和建立研究对象,将设计或制作好的模型置于与原型“相似”的条件下进行对比:选用物理模型研究结构问题、探索概念模型研究过程机理问题、分析数学模型研究定量问题、综合模拟的结果类推到原型,运用以上方法对生物学问题进行解释、推理并作出合理的判断或得出正确的结论,在多方评价和不断修改过程中提高能力。

比如,我们可以通过物理模型、数学模型以及一系列实验,实现对酶的作用专一性(特异性)的学习,基本理解“酶的专一性是确保细胞代谢和生命活动的有序性的前提”。我们将酶的专一性回归到事物的本原:酶具有活性中心,这个活性中心是由两个基团组成,分别是结合基团和催化基团,其中结合基团就是酶与底物结合的部位,体现酶的专一性;通常一种酶可有多个底物,但是每个底物与酶活性中心的结合部位不同,这也说明了酶的专一性。这样,我们能够深度理解代谢过程中酶活性的调节机制:变(别)构效应、共价修饰、酶原激活、酶分子的聚合以及解聚、抑制剂和激活剂。

还有“探究植物细胞吸水和失水”的学习,我们通常先从扩散作用迁移到渗透装置及渗透现象的条件发生分析入手,再与高等植物成熟细胞的原生质层结构相类比,进而推理出“高等植物成熟细胞相当于一个渗透系统”;然后让学生从理论上构建高等植物成熟细胞发生质壁分离和复原的条件模型,預设可能发生的变化;再让学生合理选材、设计并实施验证推理的探究实验,全面地考虑试剂(包括浓度、性质等)的选择、方法与步骤、分析实验中出现的现象及其原因等,并认清植物细胞吸水除了与浓度差有关以外的其他条件;然后由实验中得出的结论延伸到该实验的实际应用(测定细胞液浓度、判断细胞死活等);最后跳出教材内容,运用模型去解决农作物合理施肥、合理灌溉等实际问题,使理论又回到生产实践中去,进而强化学生对高中生物学知识的充分理解。

显然,教学中的模型建构不仅要实施,而且要在实施中实现概念的形成和理解,更重要的是学生在体验、思考和创造中认同模型建构的过程是一个动态完善的认知过程,并且批判性地认知任何模型都不是十全十美的,须要在不断补充、修正中完善知识体系,同时也培养了他们有条理地思索、实践与表达进而真正认识真实世界的能力,更提高了逻辑思维能力,进而更多地关注事物的各个部分。长久持续的实践中发现,很多学生更倾向于对情境或信息的分析,同时思考比较复杂的多个假设,并且每个假设同时设计若干属性,从全盘上考虑如何解决问题,从而形成整体的认知。

二、优化科学思维结构,建立素养观念

核心素养涵盖了学生发展核心素养和学科核心素养。学生发展核心素养是从学生发展出发,不考虑本学科,所提指标是跨学科的,能够引领学生在接受对应学段的学习生活过程中逐步形成符合个人终身发展和适应社会发展需要的必备品格、必要能力;学科核心素养则是从学生本质出发,对照学生发展核心素养框架体系的要求,明确本学科对学生发展核心素养的贡献,虽有明确的学科特点,但也不是学科内生和固有的,仍具一定的跨学科性。

比如学习“DNA的分子结构”时,由于课本上简要的科学家探索史并不足以呈现他们在发现DNA分子双螺旋结构模型中的智慧及贡献,所以应首先通过补充资料分析感受众多科学家运用遗传学、生物化学、细胞学、微生物学、物理学、化学和数学等知识来探寻真知的历程。其次通过概念模型“五四三二一”的口诀,大概了解DNA分子结构的基本知识。再次通过解读DNA分子的平面结构和空间结构理解DNA是生物多样性、稳定性、特异性本质的物质基础。然后通过不同材料构建和制作多种多样的DNA分子双螺旋结构模型弥补知识存在的缺欠。再通过运用数学模型描述多样性、稳定性、特异性等生命现象的特性,并充分挖掘DNA分子结构中隐含A=T、G=C的等量关系,推导出其背后的其他规律,使问题简明扼要。最后介绍线粒体DNA在微酸性液体中竟然真的可以形成一种三螺旋结构以及四链结构(不是DNA在自然态下的主要结构),研究它们同样具有很重要的意义,以便窥见其本质,培养学生敏锐的洞察力和快速的行动力。

还有“细胞膜的结构和功能”的学习中,首先是引导学生根据磷脂分子亲疏水的特性以及细胞内外都存在水的实际情况,推理出磷脂分子构成细胞膜是双层排布,给学生一个初步的认识,不具有科学性,但可以培养学生的科学思维能力。紧接着利用1925年荷兰科学家的实验结论来分析哺乳动物成熟的红细胞膜的制备实验,进一步认知细胞膜中的磷脂分子排列为连续的两层,即便这样还是认识不到细胞膜的其他成分。其次是根据1935年丹尼利和戴维森分析细胞膜表面张力和“油-水”表面张力差异的触动,改变思考方向,利用化学试剂检测出细胞膜中含有蛋白质。到1959年罗伯特森根据电子显微镜的观察结构认为生物膜由“蛋白质—脂质—蛋白质”三层结构构成。后来人们又根据冰冻蚀刻电子显微法,确定了细胞膜的结构,这才是刚刚构成细胞膜的静态模型。膜静态结构不能解释细胞的生长、变形虫的变形运动、受精时精子与卵细胞的融合过程、白细胞吞噬病菌等现象。再次是利用1970年科学家做的人鼠细胞杂交实验,进一步提高学生对细胞膜具有流动性的认知,强化了膜流动性对物质运输、细胞识别、信息传导、细胞分化与细胞免疫等功能影响的理解。然后是利用1972年桑格和尼克森流动镶嵌模型,通过对细胞膜结构的探索,培养学生概括、比较与质疑的科学思维方式。最后是指导学生选择所需的适合材料制作生物膜的流动镶嵌模型,用磷脂分子尾部的弯曲以及磷脂分子移动、翻转来体现流动性,用大小、颜色、嵌入方式不同的材料来体现蛋白质的多样性,同学们在展示和分析模型的过程中理解蛋白质在其中的镶嵌方式,初步形成“结构决定功能”的生命观念。

三、加强真实情境探究,发展评价体系

中国高考评价体系是根据新时代党的教育方针与国家教育改革相关政策文件构建的、符合素质教育全面发展要求的、用于指导高考内容改革和命题工作的测评体系,主要包括高考的核心功能、考查内容、考查要求和考查载体等。生物学高考力求以能力测试为主导,通过考查考生对所学课程基础知识、基本技能的掌握程度和运用所学知识分析、解决实际问题的能力,最终达到选拔具有高素质人才的目的[3]。

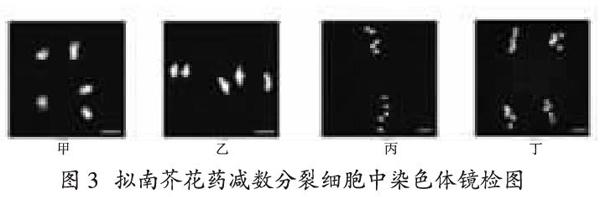

比如,2020年江苏卷·第22题[4]:有研究者采用荧光染色法制片,在显微镜下观察拟南芥(2N=10)花药减数分裂细胞中染色体形态、位置和数目,以下为镜检时拍摄的4幅图片(如图3),下列叙述正确的是( )。

A.图甲、丙中细胞处于减数第一次分裂时期;

B.图甲细胞中同源染色体已彼此分离;

C.图乙细胞中5个四分体排列在赤道板附近;

D.图中细胞按照减数分裂时期排列的先后顺序为甲→乙→丙→丁。

这道试题设计的情境来源于实验教学,在考查的方向上,首先是考查了荧光染色法制片的方法、同源染色体、减数分裂过程等知識,这是考查学生在长期学习中所积累的知识储备中的基础性、通用性知识。其次是一改模型教学的固定思维,依据拟南芥的染色体数为2N=10,故知其细胞内含有5对同源染色体,在细胞中呈现5个亮点,启发和培养学生科学思维的意识习惯,鼓励学生在独立探索的基础上进行交流与合作,综合利用所学知识和技能处理不同情境下的复杂任务,让学生养成适应未来不断发展变化的社会的重要能力。强调培养学生分析问题和解决问题的意识,培养学生扎实的学科观念和宽阔的学科视野特质,并促进学生将自身的实践能力、创新精神等内化为综合的学科素养,让学生能够综合运用不同的学科知识、思想方法,多角度观察、思考、发现、分析和解决问题。着力培养学生独立思考的能力,引导学生善于观察现象,保持自己的思想和足够的理智,驱动自己积极思维,不断提出问题,主动灵活地应用所学知识分析和解决实际问题,在知识积累、能力提升和素质养成的过程中,逐步形成正确的核心价值观。最后也是最为关键的一点,这道题如果还是依赖常规传统的模型来解决,可能效果不是最佳,只有让学生通过相关实验观察,认识到事物的本原,再与构建的模型作对比,才能得到科学的结论,这往往会形成认识的新领域和新视角。

高考评价体系还规定了“情境”作为高考的考查载体,以此承载考查内容,实现考查要求。情境可以是学生熟悉的生物学现象或事实,例如:焦虑、紧张等心理应激会使T细胞活性下降,对病毒、真菌感染的抵抗能力和对肿瘤细胞的监控能力下降,还间接引起机体生成抗体的能力降低,由此提出问题,引发学生思考神经、免疫、内分泌三大系统相互调节之间的关系。也可以是学生学习过的现象或问题[5],例如:做“绿色植物光合色素提取”实验后,提出用紫叶李的叶片又会做出什么结果。还可以是生命科学史中的重要事件,使学生能够在科学研究精神和科学研究方法方面得到启迪。

生物学科学习过程中,需要学生抱着严谨、认真的态度进行学习。但严谨、认真不等同于刻板教学,教师在培养学生的科学精神时,应该仔细分析生物学科特点,帮助学生在知识学习中掌握知识、内化精神。通过不断引导学生修改和完善概念模型的内容和结构,以有效的师生、生生互动稳步提升学生对生物学基本概念、基本事实、基本原理、基本方法等的理解[6]。通过制作和优化物理模型,克服物理模型不能作为全真替代物、常带有非真实性的特征、细微之处演示效果不好的缺点,提升学生实践能力,培养学生的科学探究精神。通过理论知识迁移,在实践应用过程中形成科学探究思维,并通过实验结果比对、数据记录等多个环节,培养学生严谨、认真的科学精神,让学生真正参与到生物学的学习过程中,引导学生分析模型如何才能更为贴近生命现象、贴近生命活动规律和科学事实的原型,真正实现生物学科的教学价值。

参考文献

[1] 谭永平.高中生物学新课程中的模型、模型方法及模型建构[J].生物学教学,2009,34(01):10-12.

[2] 杨帆,郭学恒.基于高考评价体系的生物科考试内容改革实施路径[J].中国考试,2019(10):53-58.

[3] 姜钢.探索构建高考评价体系 全方位推进高考内容改革[N].中国教育报,2016-10-11(003).

[4] 孟咸兵.运用原型、模型、变型培养和发展学生能力[J].生物学教学,2007,32(02):31-32.

[5] 2020年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)——生物[J].中学生物学,2020,36(08):51-57.

[6] 杨旭.高中生物模型教学的研究与实践[D].南京:南京师范大学,2010:33-37.

【责任编辑 杨 子】