献血全程心理综合干预对无偿献血者献血反应效果的影响*

2021-12-08郭玉梅

李 莉,郭玉梅

(1.吉安市中心血站,江西 吉安 343000;2.井冈山大学附属医院康复科,江西 吉安 343000)

随着国民素质的提高,公民献血意识逐步增强,为稳定血库储血量贡献了巨大力量,同时在献血过程中出现不良反应情况亦不容忽视,尤以初次献血者明显。献血作为一种应激源,对每名无偿献血者心理、生理均会产生一定程度的影响,献血者的工作性质、文化素质决定了其对献血的理解程度,以及在献血过程中产生的心理反应[1-2],因此,对献血者进行心理干预十分重要[3]。随着现代医学模式的转变,心理治疗逐步得到重视,心理干预与临床疾病治疗方法同等重要,良好、优质的心理护理能有效促进疾病康复。心理护理融合了循证护理、临床实践与综合治疗理念,贯穿疾病治疗的始终。据相关文献报道,在采血过程中强化并全程应用心理护理干预,有助于减轻献血者紧张、焦虑情绪,避免献血中的负性情绪[4]。本研究参照无偿献血心理护理程序,对献血者实施全程心理综合干预护理,取得了较好效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2019年10-11月吉安市中心血站无偿献血者200例作为研究对象,其中男113例,女87例;年龄18~55岁,平均(35.25±4.60)岁。采用随机数字表法分为对照组(98例)和观察组(102例),对照组患者中男56例,女42例;年龄19~52岁,平均(34.20±4.25)岁。观察组患者中男57例,女45例;年龄18~54岁,平均(33.98±3.95)岁。2组患者性别、年龄等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法 采血时使用一次性采血袋,按标准操作规程收集200、300 mL或400 mL全血。

1.2.1护理方法 对照组采用常规献血护理措施,包括指导献血者信息填写、评估身体状况、测定相关生理指标、告知献血后注意事项及生命体征观测等。观察组在上述常规护理基础上实施献血全程心理综合干预,具体方法:(1)献血前营造良好的采血环境,可适当增放背景音乐,保持周围环境融洽,言语和蔼,向献血者讲授献血相关教育知识和生理常识,建立献血者与操作人员的信任关系,消除献血者顾虑和担忧。(2)献血前做好必要的体格检查,严格执行献血体检标准,采血时操作人员动作熟练、轻柔,避免献血者直视针具,尽力一次穿刺成功,提高献血者对献血的安全感,同时嘱献血者深呼吸,放松情绪,在献血过程中密切观察献血者的表情及体征变化,观察献血者的不适情绪,加强沟通交流,观察其内心变化,使献血者感受到关心和尊重。(3)注意献血后的不良反应,告知献血者献血后人体生理恢复过程,注意休息及调养,当出现头晕、心慌献血者取发力、恶心、面色苍白等献血反应症状时停止采血,献血者取平卧位,松开领口,适当饮糖水或口服提高血糖的饮品,配合巡回医师抢救直至症状缓解。(4)献血完成后对献血者表示感谢,提高献血后服务意识,通过通信平台加强献血后追踪和服务提示,及时向献血者反馈血液检验结果,宣传定期献血的优点,让献血者接受定期献血的理念和过程,鼓励其再次献血。

1.2.2观察指标 (1)采用贝克焦虑量表评估2组献血者干预前后心理状态,共21个类目,能反映被测试者焦虑状况的严重程度[5]。该量表将不同焦虑症状的严重程度作为评定指标,采用4级评分法,1分表示没有;2分表示轻度或无多大烦扰;3分表示中度,感到不适但尚能忍受;4分表示重度。总分大于或等于45分则为焦虑阳性。(2)比较2组献血者献血反应发生率。献血反应包括意识、血压改变,皮肤苍白冰冷,胸闷心悸,头晕汗出,恶心,呕吐等。(3)护理满意度:采用自拟问卷调查2组献血者护理满意程度。分为非常满意、满意、不满意。满意度=(非常满意例数+满意例数)/总例数×100%。

2 结 果

2.12组献血者干预前后焦虑量表评分比较 2组献血者干预前焦虑量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组献血者干预后焦虑量表评分明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组献血者干预前后焦虑量表评分比较分)

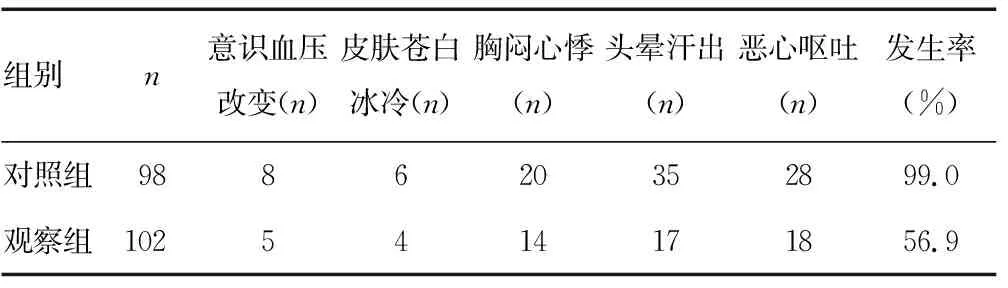

2.22组献血者干预后献血反应发生情况比较 观察组献血者干预后献血反应发生率(56.9%)明显低于对照组(99.0%),差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 2组献血者干预后献血反应发生情况比较

2.32组献血者护理满意度比较 观察组献血者护理满意度(85.3%)明显高于对照组(76.5%),差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 2组献血者护理满意度比较

3 讨 论

随着无偿献血的宣传与普及,无偿献血已成为每名健康适龄公民应尽的义务,无偿献血率受人们主观认识程度及某些客观因素的影响,每个人都有潜在的心理反应并在献血过程中表露出来,因此,加强献血全程的干预指导对预防献血反应的发生具有重要意义。

心理护理是运用心理学的理论和方法技巧,通过科学的心理干预,对患者消极因素进行引导,以达到并保持最佳心理状态,使患者能更有效应对各环节的护理方法。心理护理作为现代护理模式的重要组成,应贯彻于临床护理全过程,遍及护理实践的每一个角落。优质的心理护理能给予献血者一定的心理支持,让献血者正确认识到一定量献血不会对身体产生影响,消除献血者对于献血的误解,疏导献血者不良情绪,提高其依从性,降低不良反应发生率,最大限度地提高献血者舒适度和护理满意度[6]。有研究表明,精神、心理因素是影响献血反应发生的重要因素,多在初次献血者中发生[7];对初次献血人员而言,献血不良反应更明显,其献血体验直接影响后续再次献血的积极性。通过心理护理帮助献血者减少和避免不利于献血的消极因素,促使献血者愉快、顺利地完成献血过程[8]。

本研究中医护人员针对献血的不同时段采取适时、适当的心理综合护理措施,及时对献血者的负性心理进行疏导和干预,并全程维持舒适、愉悦的献血氛围,结果显示,通过心理护理方式干预后,与对照组比较,观察组献血者焦虑程度减轻,献血反应发生率降低,护理满意度明显提高,差异均有统计学意义(P<0.05),说明心理护理干预取得了较好效果。有研究表明,对首次献血者实施心理护理干预效果显著,可有效降低献血者的献血反应发生率,避免献血者出现不良的献血体验,具有重要的临床应用价值[9-10]。有研究表明,心理护理干预可对无偿献血者产生比较理想的护理效果,有效降低献血者各种不良反应及消极情绪出现的概率,对献血者的恢复非常有利[11-12]。本研究结果印证了上述结论。

综上所述,优质的全程心理护理能消除献血者的紧张、焦虑情绪,降低献血反应发生率,心理护理干预是一种有效的护理干预模式,值得进一步推广应用。