辽宁及邻区背景噪声相速度结构研究

2021-12-07于海英邵永谦

冯 策 于海英 邵永谦 毕 波 王 鹏

(中国上海 200062 上海市地震局)

0 引言

辽宁地区地处中朝准地台,同时属华北断块区,深震活动较为活跃。据《辽宁省区域地质志》(辽宁省地质矿产局,1989),辽宁地区按岩性和地层划分,总体可分为3 个次级断块,即辽西断块隆起带、下辽河渤海湾盆地和辽东断块隆起区,地势地形上呈“两垒夹一堑”。该区域构造演化与华北克拉通存在一定联系(嵇少丞等,2009),地震活动性较活跃,曾发生1917 年鸭绿江6.1 级、1969 年渤海7.4 级地震、1975 年海城7.3 级地震和1999 年岫岩5.4 级地震。研究辽宁及邻区地下速度结构,对于研究华北克拉通地质构造演化以及辽宁地区地震发震机制均具有重要意义。

针对辽宁地区,多利用体波反演地下速度结构,如卢造勋等(1993)、李志伟等(2006)、王亮等(2014)、吕子强等(2016)的研究,进而解释地壳及上地幔介质的不均匀性。但是,接收函数和地震层析成像方法,容易受到台站覆盖及数据源分布的影响,不利于提高分辨率。近年来,随着各省地震局对宽频带地震计及NECESSArray 台阵布设加大投入,中国东北地区地下结构研究资料日益丰富,使用地震波、背景噪声等多种方法对该区域地下结构的成像分析取得诸多成果,如:朱介寿等(2002)利用波形拟合及面波频散,对东亚及西太平洋边缘海地区(60°— 160°E,20°S— 60°N)地壳上地幔进行高分辨率三维S 波速度成像;朱良保等(2002)利用面波群速度资料,反演得到中国大陆及其邻近海域周期15—120 s 的群速度分布图像;何正勤等(2009)利用华北197 个临时台阵,采用双台法得到周期8—75 s 的相速度分布;潘佳铁等(2011,2014)得到华北和东北地区群速度和相速度分布图;Guo 等(2015)利用NECESSArray 数据,基于背景噪声技术,获得东北地区三维高分辨率壳幔结构;王仁涛等(2019)利用NECESSArray 数据,基于背景噪声技术反演松辽盆地0—12 km 深度的S 波速度结构。以上研究成果较好揭示了中国东北地区二维和三维地下速度结构。但辽宁地区地处东北地区南部,位于研究区域边缘地带,成像分辨率不高,噪声层析成像虽也有部分成果,如冯策等(2018)给出辽宁及邻区面波二维群速度结构,但存在所选台站数目较少,分辨率不高等问题。

本文收集整理辽宁及邻区70 个固定地震台(郑秀芬等,2009)2012 年连续背景噪声垂向波形数据作为数据源,基于背景噪声成像方法,获得研究区(34°—45°N,114°—128°E)下方周期10—40 s 的面波相速度结构分布,结合相关研究资料,探讨并分析其所存在的物理意义。

2 数据及处理

2.1 地震数据

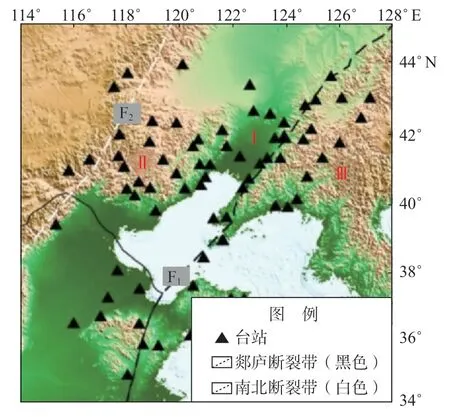

背景噪声层析成像以地震台站为接收源,台站数量和分布情况对于成像的分辨率及数据的可靠性至关重要。选取辽宁及邻区2012 年70 个地震台站的连续背景噪声垂直分量数据作为来源,原始数据来源于各省级地震局监测中心(辽宁省地震局、吉林省地震局)以及中国地震局地球物理研究所国家数据备份中心(郑秀芬等,2009)。辽宁地区数字地震台网在全省范围内按照均匀布局的原则布设台阵,间距70 km。台站主要配备宽频带地震计(部分为超、甚宽频带地震计),配用24 位IP 数据采集器,实时汇总地震数据。台站分布见图1。图1展示了研究区台站及主要断裂的分布情况,可见研究区台站(黑色三角形)分布较为合理,除毗邻朝鲜地区台站较少外,其他台站皆可将研究区包围其中,图中:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别代表下辽河盆地—渤海盆地、辽西—燕山台褶系、辽东断块隆起区即辽东台隆;F1为贯穿研究区南北的郯庐断裂带北段(图中黑色虚线部分),该断裂为域内深大断裂,局部可延伸至研究区莫霍面;F2(图中白色虚线)则为南北重力梯度带。

图1 台站及主要断裂分布Fig.1 The distribution of stations and faults in the study area

2.2 处理方法

2.2.1 单台数据预处理。基于Bensen 等(2007)的数据处理流程,进行背景噪声数据处理:①单台数据预处理;②台站对的互相关数据计算及叠加;③频散曲线测量提取;④质量控制和误差分析;⑤面波层析成像反演。

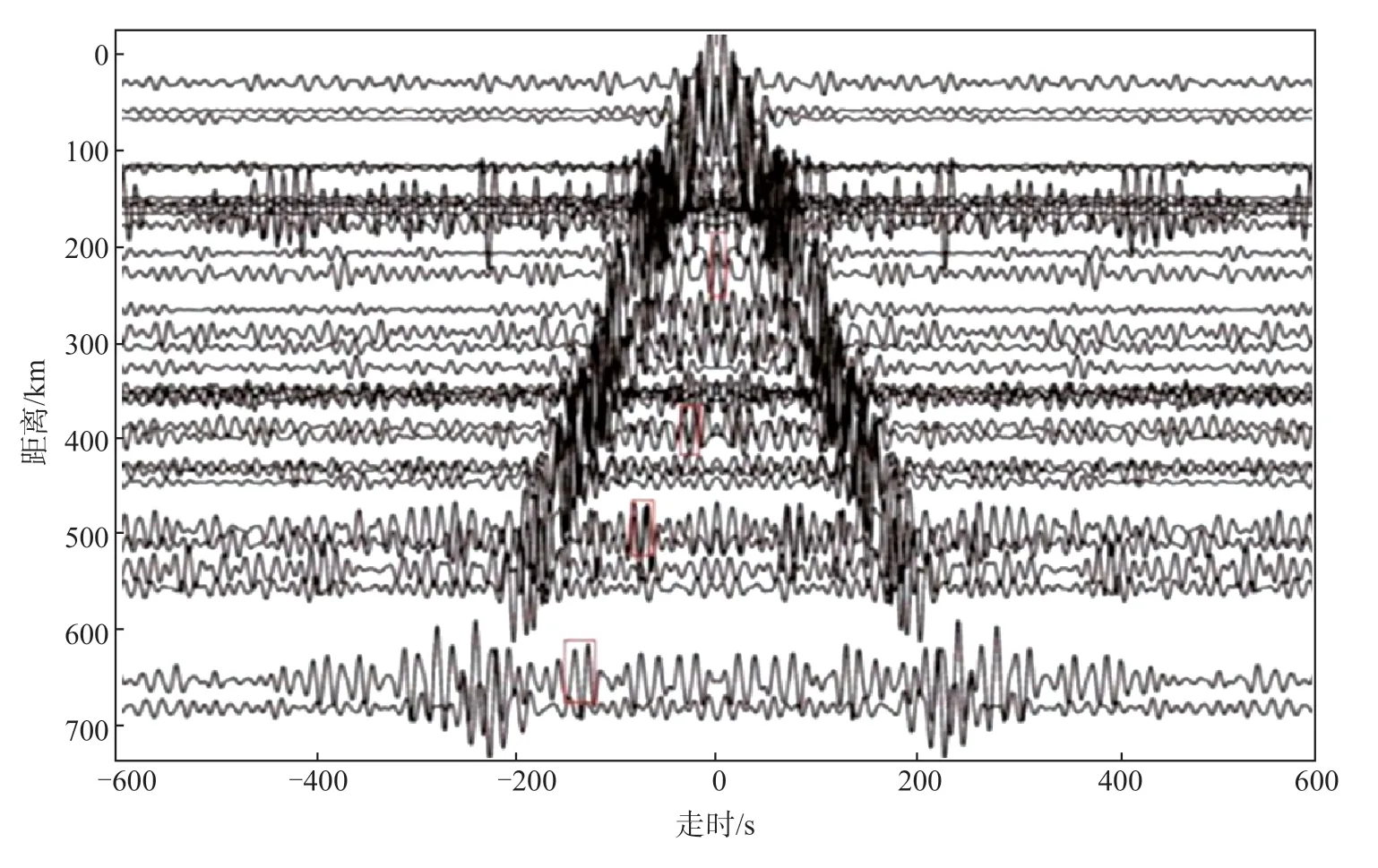

以鞍山(台站代码ANS)与其他地震台站互相关结果为例(图2),时间段截取-600—600 s,进行周期5—50 s 的带通滤波,按照与ANS 台的距离,在纵轴上由近及远排列。由图2 可见,正负分支以0 s 为中心轴两侧对称分布,图中呈倒“V”的信号即为面波信号。图中红色框所示非面波信号应为日本九州岛微震所引起的干扰(Zheng et al,2011)。

图2 ANS 台与其他台站互相关结果(周期5—50 s)Fig.2 Cross-correlation curves between ANS and other stations(filtered in 5-50 s)

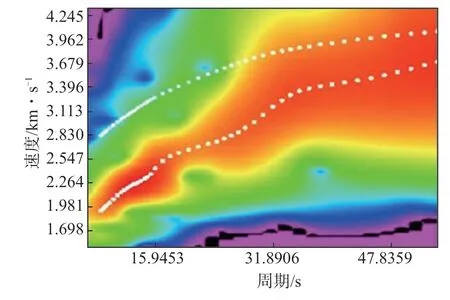

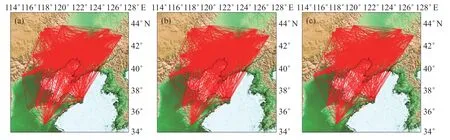

2.2.2 相速度频散曲线提取。采用目前较常用的时频分析方法(Frequency-time Analysis)提取频散曲线相速度。为保证频散曲线的可靠性,提高信噪比,利用台站对方法,即选取间距大于2—3 倍波长的台站对进行质量控制。图3 展示了频散曲线的提取过程,图4 给出周期分别为10 s、25 s 和35 s 的射线分布图。由图4 可见,研究区边缘射线密度较低,但其中心区域射线分布较密集,下文将利用分辨率测量去评测成像有效区域。

图3 相速度频散曲线提取Fig.3 The phase velocity dispersion curve

图4 研究区射线覆盖(T =10 s、25 s、35 s)Fig.4 The path coverage in the study area(T=10 s,25 s,35 s)

3 面波反演

3.1 面波反演成像分辨率

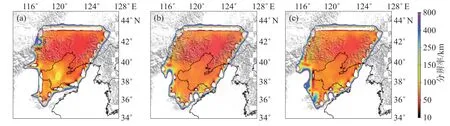

利用Ditmar 等(1987)提出的层析成像方法,对研究区域按0.25°×0.25°进行网格划分,得出研究区相速度分布图像,并进行分析与解释。选择不同周期,即在T=10 s、25 s、35 s 时,绘制研究区Rayleigh 面波相速度分辨率图像,结果见图5。

图5 研究区内相速度分辨率结果(T =10 s、25 s、35 s)Fig.5 Results of resolution in the study area(T=10 s,25 s,35 s)

由图5 明显可见,研究区相速度分辨率绝大部分在50 km 以内,局部可达20 km 左右,说明研究区层析成像效果较好,射线分布较密集、均匀,速度异常相对较准确,结果相对可靠。研究区东南部毗邻朝鲜,缺少相关资料和数据,导致射线密度稀疏,故该区域结果不做过多分析。

3.2 相速度成像结果

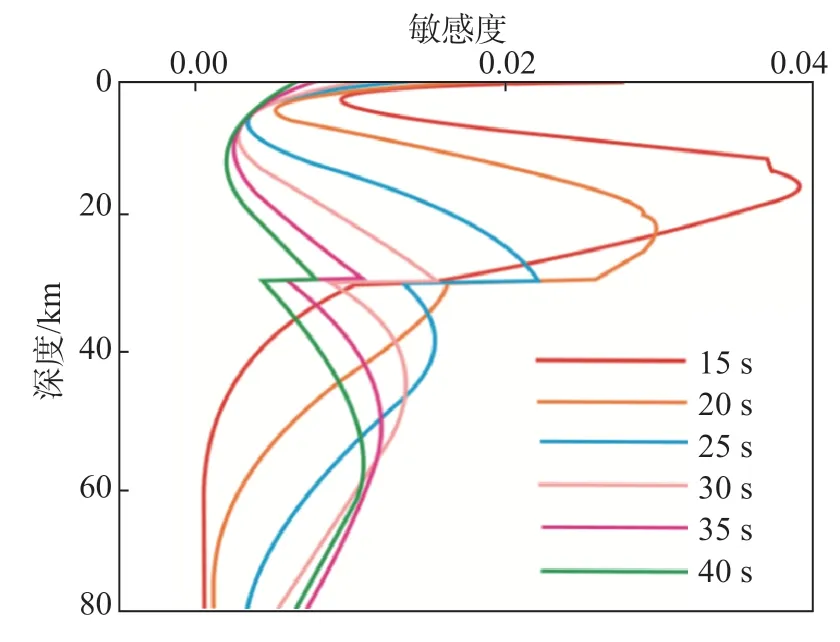

在周期15—40 s 时,绘制辽宁地区基阶瑞雷面波相速度对S 波速度随深度变化的敏感核曲线,结果见图6。基于敏感核曲线和研究区地壳及上地幔分层情况(卢造勋等,2005),当周期T=10 s、15 s、20 s、25 s、30 s、35 s、40 s 时,绘制群速度及相速度的结构分布,结果见图7,其中(a)—(b)图主要对应上地壳(10—20 km),(c)—(d)图主要对应中下地壳(渤海地区可深至莫霍界面)(24—40 km),(e)—(f)图主要对应下地壳底部及上地幔顶部(40—70 km)。

图6 基阶瑞雷面波相速度敏感核曲线(T=15—40 s)Fig.6 sensitivity kernel curves of Rayleigh-wave phase velocity(T =15-40 s)

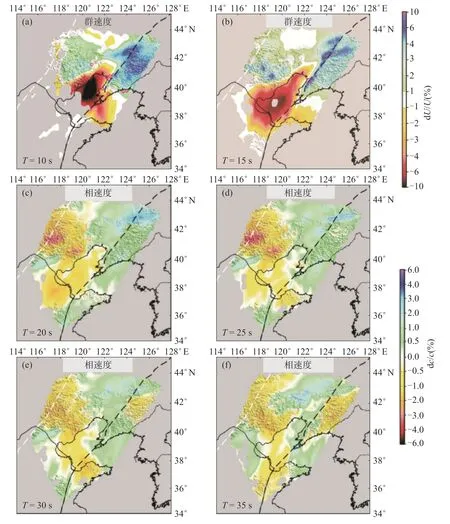

图7 不同周期群/相速度结构分布(T =10 s、15 s、20 s、25 s、30 s、35 s、40 s)Fig.7 Rayleigh-wave phase velocity maps in different periods(T =10 s,15 s,20 s,25 s,30 s,35 s,40 s)

本研究采用Barmin 等(2001)的方法进行相速度结构反演。由图7 明显可见,对比冯策等(2018)的群速度结果,文中所示台站增加后群/相速度分辨率更高,且主要体现了速度异常的分布情况,其中红色空心圆表示历史上研究区5 级以上中强震(万波等,2013),灰色部分表示不在研究区域或分辨率较低区域。

(a)—(b)图给出周期为10—15 s 的群速度分布,主要反映地壳浅层及上地壳的群速度结构。由图可见,在10—15 s周期内,群速度分布与研究区地质构造单元分布特征基本吻合,呈两侧高速中间低速、山区隆起高速、盆地坳陷低速的特点。其中最高速位于辽东断块隆起区,最低速度位于辽东湾至渤海湾盆地内。从地震分布角度(万波等,2013)明显可见,辽宁地区地震多发于高低速转换带上(冯策等,2018),且沿郯庐断裂带走向排布,说明该地区浅缘地震多受控于深大断裂,易发生于岩石性质差异较大、易积累能量的转换带上。

(c)—(d)图给出周期为20—25 s 的相速度分布,主要反映中下地壳深度范围的速度结构变化。由图可见,与周期在10—15 s 内的群速度分布相比,周期在20—25 s 内的相速度分布已经有了明显变化,特别是在辽西燕山台褶带、内蒙地轴地区,由短周期中高速异常变为低速异常,且在辽西及内蒙古部分地区低速异常为全区最低值,辽东半岛及下辽河盆地呈现高速异常,说明研究区内地壳厚度呈“西厚东薄”的特点,而低速异常区大部分分布于渤海海域,沿渤海湾形成一椭圆形低速异常区,与断裂带展布方向一致,呈NE 向。有研究表明,渤海地区沉积层厚度高达2—12 km(孙若昧等,1993),而这种巨厚、松散的沉积层可能导致渤海盆地内面波速度的降低,造成局部低速异常现象。需要说明的是,海城至大连地区明显可见一个低速体位于高速体之中,推测低速异常因地幔软流层热物质上涌所致,与滕吉文等(1997)研究所得渤海湾内存在地幔热柱结果一致,与卢造勋等(1993)对闾阳—海城—东沟剖面的地球物理综合解释结果一致,即海城震源区附近地下15—21 km 处存在明显的低速透镜体。

(e)—(f)图为周期30—40 s 时的相速度分布图像,主要反映研究区深度为40—70 km的上地幔速度结构,相速度依然受到莫霍面影响,但速度分布与20—25 s 周期相似,其中辽东半岛由高速异常变为低速异常,存在明显变化,说明该区域地壳相对较厚。综合周期为20—25 s 时下地壳及上地幔速度结果,认为研究区地壳厚度或莫霍面埋深呈“两侧厚,中间薄”的特点,与卢造勋等(2005)根据剖面资料绘制的东北地区地壳厚度轮廓图及贾丽华等(2013)绘制的辽宁地区地壳厚度分布图相吻合。也就是说,下辽河地区存在NE 向上地幔隆起带,且沈阳—海城—营口一带地壳厚度更薄。

4 结论

利用辽宁及邻区70 个地震台站2012 年地震连续波形垂向数据,基于背景噪声成像技术,获取研究区10—40 s 周期内相速度分布图,提取1 661 条具有较高信噪比的基阶瑞雷波相速度频散曲线,利用层析成像方法,以0.25°×0.25°对研究区域进行网格划分,反演得到研究区该周期内群速度和相速度分布图,结果揭示了辽宁地区地壳及上地幔存在明显的横向不均匀性,主要结论如下。

(1)利用噪声层析成像方法,获取辽宁及邻区10—40 s 周期内群速度和相速度结构图像,与冯策等(2018)及潘佳铁等(2011)对该区壳幔结构的研究成果进行对比,在台站数量、密度、成像分辨率以及使用方法上皆有所提高和增加,大部分地区分辨率可达0.5°×0.5°,局部分辨率可达0.25°×0.25°。

(2)成像结果较好地揭示了研究内地壳上地幔介质的横向不均匀性。在周期10—15 s的群速度分布,研究区群速度结构主要受控于区域内主要地质构造单元和深大断裂,呈“两堑高,一垒低”的分布特点,并以郯庐断裂带北段为界,两侧呈现高速、低速分明的特点。周期20—25 s 的相速度分布则主要受控于莫霍面起伏形态,地壳厚度分布呈“西厚东薄”的特点,最厚处位于辽西及内蒙古部分地区。渤海地区呈低速特点,可能受到渤海内较厚沉积层的影响,导致地壳较薄的渤海盆地内出现低速异常。周期30—40 s 的相速度结构分布依然受控于莫霍面状态,与中长周期内莫霍面形态相比,辽东半岛的部分地区呈低速状态,说明研究区莫霍面主要呈下辽河盆地为“脊”、向两侧逐渐变厚的埋深状态。

(3)结合域内5 级以上中强地震分布,研究区地震多发于高低速过渡带上,特别是海城—营口—盖州—大连一带,形成地震较易发生地区。

(4)需要说明的是,冯策等(2018)利用绝对速度展示的研究区20—25 s 周期群速度分布结果指出,盖州至大连段存在较明显的低速异常,推断该区地下存在热物质上涌现象。

深圳南方科技大学郭震团队在研究过程中提供计算程序,上海市地震局于海英给予技术指导,深圳南方科技大学李世林、吴晓阳等亦对论文撰写给予帮助,在此一并表示感谢。