陕西西乡骆家坝天坑群喀斯特地质遗迹特征及成因

2021-12-03任娟刚洪增林唐力王鹏王研张静崔娜

任娟刚 ,洪增林 , ,唐力 ,王鹏,王研,张静,崔娜

(1.陕西省地质调查院,陕西 西安 710065;2.汉中天坑群国际研究基地,陕西 汉中 723100;3.长安大学地球科学与资源学院,陕西 西安 710054;4.陕西理工大学历史文化与旅游学院,陕西 汉中 723001)

0 引言

地质遗迹是指在地球漫长的地质演化过程中,由地质内外营力作用形成并保存下来的具有科学价值和观赏价值的不可再生的地质现象,也是生态环境的重要组成部分(后立胜和许学工,2003;赵逊和赵汀,2003;吕艳等,2019;陈鑫和郭钰颖,2019)。在中国32°N~33°N湿润热带—亚热带最北端发现的汉中天坑群世界级地质遗迹,具有完整的喀斯特系统、良好的生态环境和独特的景观价值,填补了世界同纬度天坑岩溶地质研究的空白(洪增林等,2019)。骆家坝天坑群喀斯特是汉中天坑群4个相对独立的喀斯特系统之一(苟润祥等,2018),分布面积约233 km2,包括天坑7处、溶洞13处,其他地质遗迹10处。区内地质构造较发育,二叠系、三叠系地层出露相对稳定,分析其地质遗迹特征及其原因,对于认识和评价汉中天坑群科学价值具有重要意义。

1 研究区概况

研究区位于陕西省汉中市西乡县骆家坝镇和大河镇境内。处于我国第二级地貌阶梯—西南亚高、中山大区—秦岭大巴山亚高山区的米仓山中段,地势西北高、东南低,山势陡峭,谷岭相间,沟谷深切(李炳元等,2013)。其海拔一般在595~2459 m之间,表现为由顶面较为和缓的喀斯特台地高原和环绕台地高原四周或深切其中的河谷相间的地貌组合。属北亚热带半湿润季风气候,年平均气温为17 ℃,年降雨量750~1250 mm(赵海涛等,2014)。一级水系多呈树枝状,河流主要有牧马河、救尸河、峡河和巴水,救尸河、峡河入牧马河向北流入汉江,巴水向南流入通江。

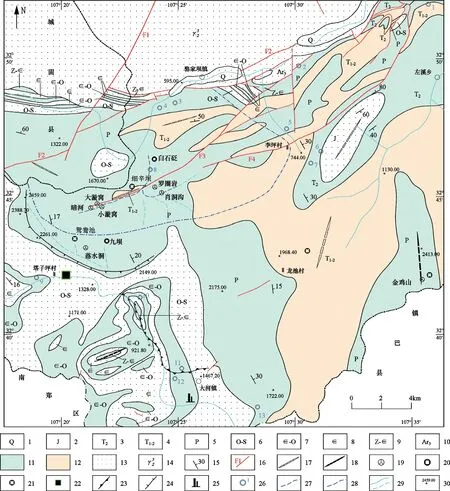

研究区主体位于扬子陆块北缘之汉南—米仓山隆起区,是扬子陆块与秦岭造山带、松潘甘孜造山带在燕山期相互作用形成的冲断褶带(陕西省地质调查院,2008①)。北侧以西河—骆家坝断裂(F2)为界与汉南隆起相邻,南侧大致以窝坝河峡谷为界与米仓山东西向隆起相邻,东侧与大巴山弧形前陆冲断褶带北带相邻,西侧与南郑小南海天坑群所属的回军坝复向斜构成近东西向的冲断复向斜褶皱带(图1)。区内断裂、褶皱发育,与区域构造线方向大体一致,多呈北东向或北东东向(胡健民等,2009;魏东等,2016;张茜等,2010)。笔者在实地调查过程中,通过大比例尺地形图、遥感影像等方法,初步确定发育有800~1200 m,1500~1800 m 及2000 m之上的3级夷平面,层状特征明显(陕西省地质调查中心,2018②)。二叠系、三叠系地层是研究区喀斯特地质遗迹的主要物质组成。

图1 研究区地质环境与地质遗迹分布图

2 喀斯特地质遗迹类型及特征

2.1 喀斯特类型

研究区地质构造复杂,可溶岩厚度大,地表水及地下水丰富,发育有丰富的喀斯特地质遗迹。其中,地表喀斯特有台原、天坑、竖井、峰丛洼地、边缘坡立谷、断崖、峡谷、石林以及溶沟、溶痕等,地下喀斯特有溶洞与地下河,同时溶洞中发育有类型众多的次生化学沉积物(表1),均属于地貌景观大类的碳酸盐岩地貌亚类(董颖等,2010)。

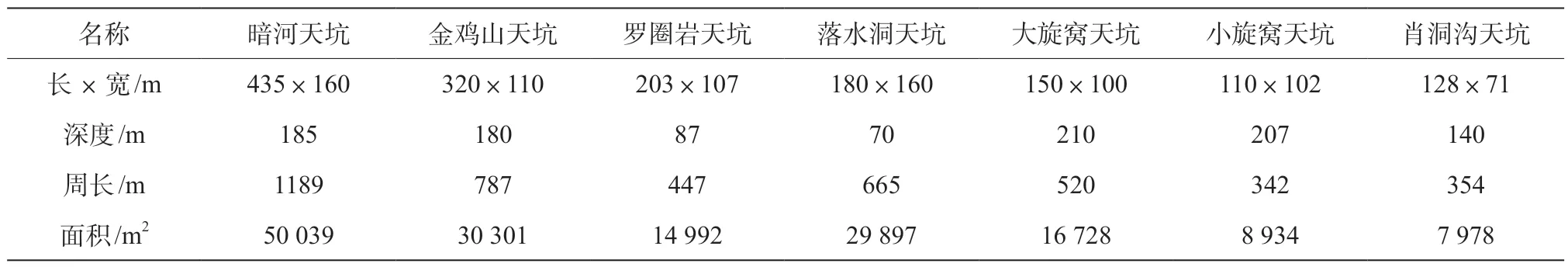

表1 研究区喀斯特地质遗迹形态

2.2 典型喀斯特地质遗迹

2.2.1 地表宏观喀斯特

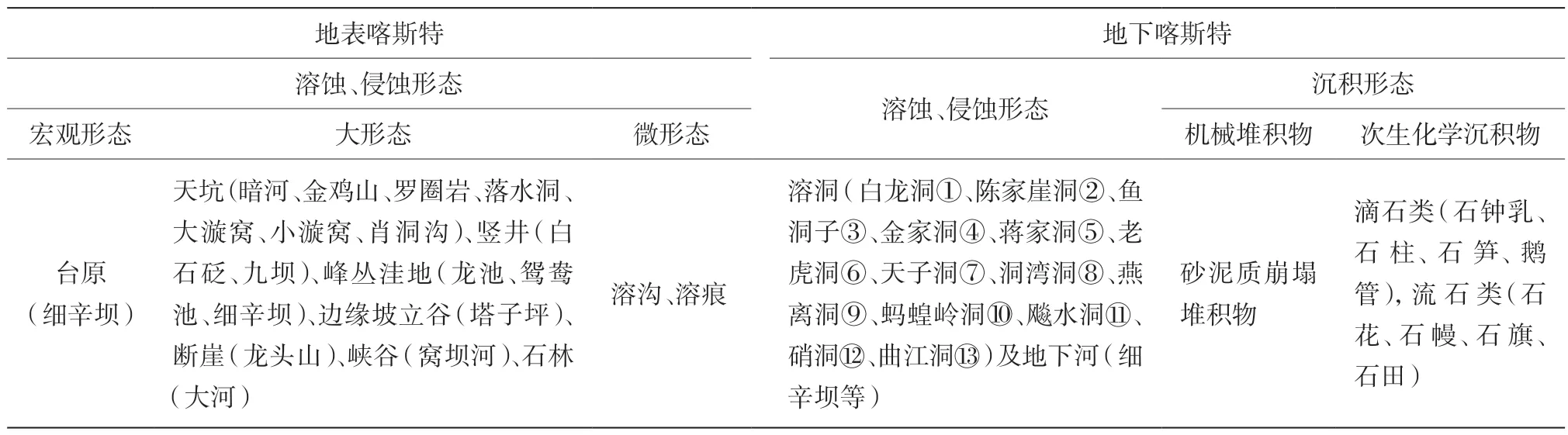

受构造控制,研究区形成了周边断崖或沟谷环绕,内部地形起伏小,呈缓波状喀斯特台原,为国内典型地表喀斯特地质遗迹。台原大致以骆家坝、李坪村、龙池村、大河镇、塔子坪村一线,与城固县界连线为界,面积约58 km2,依地表分水岭为南北两段,北段发育有洼地、天坑、竖井、溶洞等。南段发育有天坑、竖井及洼地等。台原区地层主要为二叠系阳新组、吴家坪组以及三叠系大冶组,产状较平缓。台原区内褶皱与断裂发育,其中,细辛坝向斜与吴家梁断裂(F3)对暗河天坑以及细辛坝一带的洼地形态的控制最为明显(图2),特别是细辛坝洼地的展布方向与构造线一致。

图2 暗河天坑俯瞰

(1)天坑与竖井

天坑是发育于现代地下河之上或古地下河轨迹之上,由洞穴大厅崩塌而成,且四壁陡峭的深井状特大型塌陷漏斗,宽度和深度均不小于100 m,宽度若小于100 m可称为竖井(朱学隐等,2003)。

研究区内发育有7个天坑、2个典型竖井。通过实地勘测和归纳总结,天坑和竖井呈以下特征:①从分布地形地貌来看,金鸡山、落水洞等天坑及九坝竖井分布在I级夷平面上的山顶峰坡位置,暗河、大漩窝、小漩窝、肖洞沟等天坑分布在Ⅱ级夷平面上的宽缓沟谷等部位,罗圈岩天坑与白石砭竖井位于Ⅲ级夷平面的缓丘部位。②从发育特征来看,金鸡山、罗圈岩、落水洞等天坑及九坝竖井的坑壁多呈缓坡状,坑底溶洞多为崩塌砾石堵塞,地下河已经下切或迁移改道,表明已进入退化期;暗河、大漩窝、小漩窝、肖洞沟等天坑以及沿吴家梁断裂(F3)一线分布的多个口径10~20 m的竖井,四周均有完整陡崖环绕,天坑的坑底均有出水洞和入水洞发育。在暗河天坑与大、小漩窝天坑之间有地下河连通,大、小漩窝天坑的坑壁有三层溶洞分布,表明这些天坑经历了多期次崩塌,但天坑系统完善、形态完整,仍处于发育阶段,众多竖井也有进一步崩塌扩容形成天坑的可能。③从天坑的平面展布及垂向特征来看,罗圈岩、落水洞、大漩窝、小漩窝、肖洞沟等天坑在平面上呈类椭圆或近圆状(图3,图4),暗河及金鸡山天坑则呈不规则“L”型和长条状,竖井基本呈浑圆型;在垂向上,暗河、大漩窝、小漩窝、肖洞沟等天坑基本呈直筒型,金鸡山天坑、落水洞天坑及九坝竖井呈漏斗型,罗圈崖天坑呈明显的阶梯型。天坑的平面形态与其形成之初的地下河洞穴大厅形态具有较大的糅合关系,而洞穴大厅是沿着断裂或者若干组节理发育的岩石薄弱带形成(图5),也说明天坑的发育受断裂控制明显。④从天坑的规模来看,暗河天坑与金鸡山天坑长度大于300 m,属于大型天坑,其它均属于常规天坑;大、小双漩窝天坑的深度最大,落水洞天坑深度最小(表2)。表明,研究区天坑主要集中在细辛坝台原北段,均属于崩塌型天坑,且多处于发育阶段,与断裂构造关系密切,是地质、地貌历史演化研究的重要佐证。

①钢筋托梁规格:采用Ф16 mm的钢筋双筋焊接而成,宽度80 mm,长度分别为3 800 mm和2 900 mm,在安装锚杆的位置处焊上两段纵筋。

表2 天坑形态特征值一览表/m

图3 罗圈岩天坑俯瞰

图4 大、小漩窝天坑俯瞰

图5 大漩窝天坑地下河与洞道

(2)峰丛与洼地

峰丛洼地是由正向凸起的石峰和负向凹下的多边形封闭地形(蒋忠诚,1996)。研究区的峰丛与洼地表现出呈圆锥状和纺锤状的缓峰丛或溶丘与浅碟状洼地组合的特征,相对高差在40~100 m,多呈长条状或椭圆状,与褶皱和断裂的展布方向一致。其中,龙池一带的峰丛洼地面积达到20 km2,细辛坝洼地为单个洼地形态,主要分布在Ⅲ级夷平面之上,洼地内无地表河,表现出喀斯特发育的老年期阶段。而细辛坝洼地是缓坡及断崖围绕而成的单个洼地形态,洼地内有来自多个方向的季节性地表水汇入,并通过竖井入渗地下,具有溶蚀洼地或地下河天窗洼地的特征。

(3)其它地表喀斯特

龙头山断崖位于细辛坝台原南段边缘地段(图6),长约9.5 km,海拔在1842.4~2459 m,总体呈西北向东南逐渐降低。是受风化剥蚀及喜山期以来间隔性隆升的构造运动所形成的,具有较高景观价值的喀斯特地表形态。

图6 龙头山断崖

在细辛坝台原的南侧,沿二叠系可溶岩和志留系非可溶岩地层分界地段,分布有东西长约5~6 km,南北宽约0.3~1 km的塔子坪边缘坡立谷,谷底分布有燕离洞和巴水,并有松散沉积物覆盖,较为平坦,是当地人们耕作和居住地。

峡谷位于窝坝河一线,北与塔子坪坡立谷接壤,总长约4.5 km,高约40~147 m,宽约25~41 m,在可溶岩区呈“U”状,顶部与底部宽度近乎一致,在非可溶岩区则呈“V”状,上宽下窄成缓坡状。在河西村至大河镇一段切割最深,纵横比最大,仿若“一线天”。南北向峡谷段与地层走向一致,由于断裂构造影响,在河西村一带由南北向转为近东西向,穿地层而过。谷底有大量棱角状—次圆状砂砾石。在峡谷的两侧多有规模较小的断崖分布。

石林是土壤水或非可溶岩盖层水沿质纯厚层石灰岩表面及节理裂隙溶蚀作用的结果(陈安泽等,2011)。在窝坝河峡谷南侧的奥陶系宝塔组中,分布有面积约0.6 km2的石林群,平均海拔1022 m,石柱高度多在3~7 m间,间隔5~10 m,形态多为刀脊状及蘑菇状(图7)。是在流水侵蚀溶蚀下,形成的具有较高景观价值的喀斯特形态。

图7 石柱

2.2.2 地下喀斯特

细辛坝地下河是研究区最大的地下河系统,流域面积约23 km2,总长度约7.5 km。位于细辛坝台原上的细辛坝向斜的核部,南部、东部以地表分水岭为界,其余流域边界均为台原边界。流域内断裂构造对地下河的运移控制明显,北侧及西侧的大气降水通过沿北东向吴家梁断裂(F3)一线分布的天坑、竖井进入地下河系统。同时南侧源自分水岭的季节性地表水以明流的形式进入细辛坝洼地,再次潜流至地下。东侧及南东侧的大气降水入渗地下后,通过肖洞沟天坑汇潜流至细辛坝洼地一带。三条支流在细辛坝洼地北东边缘汇聚后向北流去,最终流出地表,汇入牧马河。区内除细辛坝地下河有着较为完整的水文系统外,其余均以单一的出水洞及水洞出露,例如金家洞、蚂蟥岭洞、飚水洞、曲江洞属于常年有流水的溶洞,燕离洞属于水洞,洞底有地下河通过。

研究区溶洞众多,主要分布在牧马河南岸、救尸河东岸以及巴水两岸。通过实地勘测和归纳总结,有以下特征:①多为水平溶洞,洞道展布与地层产状近乎一致,可划分出>1200 m,1000~1100 m,780~850 m,540~630 m等4个层级,以中间2个层级的溶洞数量最多,基本也都分布在海拔800~1200 m的Ⅲ级夷平面上,不同层级的溶洞类型以及沉积形态类似,具有明显的成层性。②溶洞类型主要为干洞和出水洞。在干洞中有大量的砂泥质崩塌堆积物堵塞洞道。也发育有大量的次生沉积物,以重力水次生沉积物最为发育,包括有滴石类沉积物鹅管、石钟乳、石笋、石柱等,流石类沉积物石幔、石瀑布等,池水沉积物石田以及非重力水沉积物卷曲石、石花等。但除了白龙洞、天子洞和硝洞的次生化学沉积物类型较多,且具较高景观价值外,其余溶洞均是零星发育。③溶洞内少有大型洞厅,除水洞深度不清外,陈家崖洞、洞湾洞、天子洞等干洞的深度均小于50 m,其它干洞的深度也多在1000 m之内。洞道的平面展布多呈单一通道状,且溶洞尽头洞道狭窄,呈尖灭状。④部分交通便利的溶洞人类活动痕迹明显,白龙洞、硝洞为旅游或储存用途,陈家崖洞、老虎洞、蒋家洞、天子洞等溶洞早期作为熬硝、居住场所,曲江洞早期为医院和水电站。

研究区分布有不同层级的溶洞和沉积形态,均表现出明显的成层性,表明溶洞发育与区域新构造运动的性质和幅度有着密切的关系,具有重要的科学研究价值。

3 形成条件分析

研究区喀斯特地质遗迹的个体形态以及不同形态组合特征是地层、岩性、构造以及气候水文等因素的综合反映(夏凯生等,2010)。

3.1 地层岩性条件

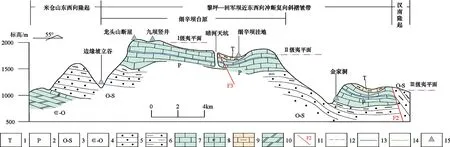

研究区地层从老到新有太古界后河岩组,震旦系—寒武系灯影组,寒武系牛蹄塘组、石牌组、仙女洞组、沧浪铺组、石龙洞组、西王庙组,奥陶系宝塔组,奥陶系—志留系龙马溪组,志留系新滩组、罗惹坪组,二叠系梁山组、阳新组、吴家坪组,三叠系大冶组、嘉陵江组、关岭组,侏罗系白田坝组、千佛岩组以及第四系(陕西省地质调查院,2009③)。其中后河岩组是汉南隆起的重要物质组成,志留系、奥陶系、寒武系地层与灯影组分布于汉南隆起和米仓山东西向隆起周缘,二叠系、三叠系地层是研究区喀斯特地质遗迹主要发育层位(图8)。

图8 研究区综合地质、地貌剖面示意图

根据各地层主要岩性组合及水文地质特征,通过统计分析与归纳,将研究区地层分为可溶岩、半可溶岩和非可溶岩3类。其中,可溶岩地层为关岭组、阳新组、吴家坪组、宝塔组、仙女洞组、石龙洞组及灯影组,主要岩性以灰岩为主,白云岩次之,喀斯特作用最为强烈,喀斯特地质遗迹均有发育。半可溶岩地层为嘉陵江组、大冶组,主要岩性为泥质灰岩、泥质白云岩、白云岩,分布有峰丛洼地。其余地层为非可溶岩。

岩性的物质成分决定了坚硬程度,坚硬程度愈高,地质遗迹的形成与发育更为有利(袁道先,2016)。研究区不同可溶岩地层中的灰岩主要矿物成分为方解石,含量基本都大于90%,颗粒大小0.001~0.1 mm,呈他形粒状均匀分布,颗粒间呈镶嵌状紧密接触,砂质物主要为石英细粉砂。白云石含量较少,也呈不规则的粒状,均匀或不均匀星点状分布。另外,灰岩含有少量的生物细屑,均有不同程度的重结晶作用。砂质物胶结物主要为呈棱角-次棱角状、粒状均匀分布的石英细粉砂。其物质组成及结构特征表明,可溶岩地层十分坚硬,有利于喀斯特地质遗迹的形成。同时,在可溶岩地层中有不同厚度的半可溶岩夹层,底部有非可溶岩地层分布,分别构成了相对和区域隔水层,隔水层一方面对地下河起到了悬托作用,使得隔水层上部可溶岩发育了顺层溶蚀,另一方面隔水层的岩石硬度和pH值较低,具有较低的碳酸盐饱和度,对可溶岩具有更强的溶蚀和侵蚀作用,也促进了喀斯特作用。

3.2 构造条件

构造对喀斯特地质遗迹形态发育有很强的控制作用(陈宏峰等,2016)。

首先,区域构造控制了碳酸盐岩层位、面积和喀斯特地质遗迹发育的方向。例如,本区的可溶岩主体分为4大部分:①细辛坝一带的可溶岩夹持在汉南隆起、米仓山东西向隆起及大巴山弧形前陆冲断褶带北带之间,西河—骆家坝断裂控制了北界,米仓山东西向隆起的环形褶皱带和大巴山弧形前陆冲断褶带分别控制了西界和东界,呈“T”型展布,构成了细辛坝台原主体。加之研究区北东向细辛坝向斜褶皱的作用,使得可溶岩总体呈北东向方向展布,南部受米仓山东西向隆起和大巴山弧形前陆冲断褶带的双向挤压呈近南北向,导致台原上各种喀斯特形态,包括天坑、峰丛洼地也呈北东向延展。②大河镇以西的可溶岩位于米仓山东西向隆起的外围,断裂不发育,主要呈环状展布,向北东凸出的河西倾伏背斜褶皱控制,可溶岩包括边缘坡立谷、峡谷亦呈环状展布。③左溪乡一带的三叠纪可溶岩和半可溶岩受李子坪断裂(F4)和黄连河向斜的控制,总体也呈北北东向展布,尤其是龙池一带的峰丛洼地也呈北北东向和南东向展布。④龙池村东部的可溶岩主体位于大巴山弧形前陆冲断褶带北带,受近南北向展布的八卦梁复背斜控制,可溶岩以及金鸡山天坑长轴、天坑东侧的洼地长轴也呈近南北向展布。

其次,研究区喀斯特地质遗迹在褶皱发育部位和性质而表现的特征也不一样。例如,①细辛坝向斜的核部地形平缓,汇流条件良好,地下水丰富,喀斯特作用强烈,集中分布数量最多的天坑,处于发育期。在黄连河向斜的核部,地势也较为平缓,也有明显的汇水优势,地表喀斯特作用强烈,发育了龙池峰丛洼地。若远离核部,喀斯特作用相对弱,如细辛坝向斜南翼地势较高,汇水优势不明显,落水洞天坑和九坝竖井表现为退化期的特点。②背斜与向斜相比,轴部多为山峰,地势较高,没有汇水优势,但由于地层中纵张裂隙发育,喀斯特作用依然强烈。例如金鸡山天坑处于八卦梁复式背斜的轴部,虽然处于退化期,但在喀斯特地质遗迹发育状态与构造的控制作用方面值得进一步研究;在背斜的翼部,特别是地层产状平缓的地段,喀斯特作用也较为强烈,例如在窝坝河峡谷的左岸,地层产状缓于右岸,发育了溶洞及石林。

最后,研究区的岩溶发育有3级夷平面,层状特征明显,表明了3次间歇性缓慢隆升过程。在隆升过程中,地壳急剧抬升,河流的切割作用强烈,造成的强烈喀斯特水文地质效应对喀斯特地质遗迹的发育有重要影响。例如细辛坝台原的抬升与窝坝河峡谷的深切,使得台原面的地下水排泄基准面降低,不断形成新的地下水文网,并发育丰富的喀斯特地质遗迹;不同的夷平面上地质遗迹的类型也不相同,I级夷平面上以峰丛洼地为主,Ⅱ级夷平面上发育天坑以及竖井,同时天坑坑壁上有多层阶梯和溶洞发育,均说明新构造运动以来间歇性缓慢隆升对区域喀斯特地质遗迹的发育有着重要的控制作用。

3.3 气候水文条件

喀斯特地质遗迹的发育不但受地层岩性与构造等内力的控制,也受气候、水文等外力作用的影响(刘金荣,1997)。

在第三纪渐新世至中新世时研究区为季风型气候,由半干半湿润变为半湿润气候。第四纪尤其是早更新世,是青藏高原的主隆升期,青藏高原强烈隆起及秦岭隆升阻挡寒流入侵,期间气候经历了冷暖多次更替,但总体形成暖温带与亚热带气候,在植物区系中呈现出以温带地理成分为主,热带为辅的特点(张仲石和郭正堂,2005)。这一时期的气候相对稳定而暖湿,降雨丰沛,植被繁茂,对喀斯特的发育演化有着重要的促进作用。全新世以来,研究区属北亚热带半湿润季风气候,尤其夏季多暴雨,对喀斯特地表形态有着强烈的破碎和冲蚀作用,区内天坑底部有大量的崩塌物可能与暴雨有关。

水是对可溶岩进行溶蚀作用中最为活跃的因素(袁道先,2016)。内源水对天坑、竖井、断崖的发育影响更为明显,外源水主要参与溶洞、石林的发育。此外,地下水和地表水的运动受断裂和褶皱构造的控制,使得喀斯特地质遗迹发育的方向受到很大的影响。

4 结论

(1)研究区喀斯特地质遗迹分地表和地下2大类,均属于碳酸盐岩地貌亚类。地表喀斯特包括有细辛坝台原喀斯特宏观形态,台原内部发育了本区最具特色的崩塌型天坑群,天坑也多处于发育阶段。地下喀斯特主要为地下河和溶洞,溶洞基本分布在Ⅲ级夷平面上,具有明显的成层性,同一层级的溶洞类型以及沉积形态类似。

(2)研究区喀斯特地质遗迹的发育和演化过程中,地层与岩性起着重要的制约作用,断裂与褶皱等地质构造有明显的控制作用,气候与水文也有着重要影响。总体表现为受新构造运动间歇式隆升影响的喀斯特台原特征。

致谢 参与野外调查和资料整理的还有陕西省地质调查院张文龙及中国地质科学院岩溶地质研究所张远海等同志,审稿专家也提出了建设性的修改意见,在此一并致以衷心感谢。

注 释

①陕西省地质调查院.2008.1∶25万南江幅区域地质调查(修测)成果报告[R].

② 陕西省地质调查中心.2018.汉中天坑群地质遗迹调查报告[R].

③陕西省地质调查院.2009.1∶5万大河坝幅(I48E021022)、骆家坝幅(I48E020022)矿产远景调查说明书[R].