河南省南召县南庄铅锌矿成矿规律与找矿方向

2021-12-03李俊锋胡伟

李俊锋 ,胡伟

(1.河南省有色金属地质矿产局第三地质大队,河南 郑州 450016;2.河南省有色金属矿产探测工程技术研究中心,河南 郑州 450016)

0 引言

南庄铅锌矿位于河南省南召县西南约20 km,矿体以隐伏型为主。以往该区域开展过航磁、物探、遥感等工作,并重点开展了以银、铜多金属为主的成矿预测,分析了在该区域寻找火山热液-沉积型Cu-Zn矿床、火山沉积型块状硫化物矿床、混合岩化变质热液矿床等类型矿床的前景。通过对水洞岭-桑树坪等已发现矿床的研究,王志光等(2003)①认为北秦岭造山带中铜锌多金属矿床形成于二郎坪弧后盆地,时代为早古生代,在二郎坪群火山岩系中寻找火山喷流沉积型块状硫化物矿床具有重大的找矿潜力。燕长海等(2007)在对东秦岭(河南段)造山带核部系统地进行研究后指出该区可作为找矿的A类预测区,并认为该区含矿岩系的垂直深度远大于褶曲轴面的铅直高度,深部有寻找平行含矿层位的前景。

笔者于2019—2020年负责该矿区的地质找矿工作,通过对本次工作发现的五条含矿蚀变带(IID、IIID、VD、IN、IIC)中的两条(IN和IID)进行初勘,圈定了三条工业铅锌矿体(IN-1、IN-2、IIN)。李俊锋等(2021)②通过对矿石的微量元素特征、同位素地球化学特征等综合分析研究,确定该矿床属于弱变质作用改造的海底火山喷流系块状硫化物型铅锌矿床,本文旨在进一步通过对矿床成矿规律、控矿条件等方面的分析研究,建立找矿模型,指出找矿方向,为该矿区下一步找矿工作提供理论支撑,以期获得更大的找矿突破。

1 区域地质背景

南庄铅锌矿区所处大地构造位置位于秦岭造山带北秦岭构造亚带二郎坪构造地体的北侧,成矿区划隶属洞街-白石尖-水洞岭多金属成矿带。区域上位于瓦穴子—乔端断裂和朱阳关—夏馆断裂之间的洞街—青山复式向斜内(图1),出露地层二郎坪群是一套形成于早古生代华北地台南缘裂陷槽内厚度巨大的海相火山沉积岩系,后经多期构造运动改造,形成了中元古造山带、加里东期弧后盆地和加里东期火山岛弧区三大地质单元,本矿床位于弧后盆地中,是块状硫化物矿床的有利产出部位(宋峰等,1999),有利于“黑矿”的形成。

图1 北秦岭区域地质简图

2 矿区地质

矿区位于弧后盆地的火山洼地内,出露地层主要为二郎坪群火神庙组海底喷发的双峰式火山岩系(姜福芝,2001)(图2),其中火山碎屑岩类中的石英角斑凝灰岩与成矿关系最密切,是铅锌矿体的主要赋矿围岩。该地区火山岩相对富碱和富钠,Na2O+K2O值为3.4%~6.4%,Na2O/K2O均大于1,集中在2.0~5.0 之间,最高可达20.56,多数为钠质系列,其次为正常系列,少数为钾质系列。本区火山岩的分布具有一定的规律性,由边部到矿区中心,岩性从基性-中酸性-酸性,分异作用较为明显。

图2 南庄铅锌矿区地质简图

矿区构造较复杂,与成矿有关的构造主要有三类。第一类为古火山构造,第二类为控矿紧闭倒转褶皱构造,第三类为成矿期后破坏矿体连续性的各类断裂构造。矿床位于古火山构造洼地的边缘,遥感图上呈环形影像特征出现;褶皱构造较发育,多为近于直立的紧闭倒转褶皱构造(王志光等,2003①);成矿期后的断裂构造多为层间小构造,规模不大。

矿区岩浆活动频繁,主要为海西期黑云母花岗岩,是五朵山花岗岩体的一部分,与火神庙组呈侵入接触。

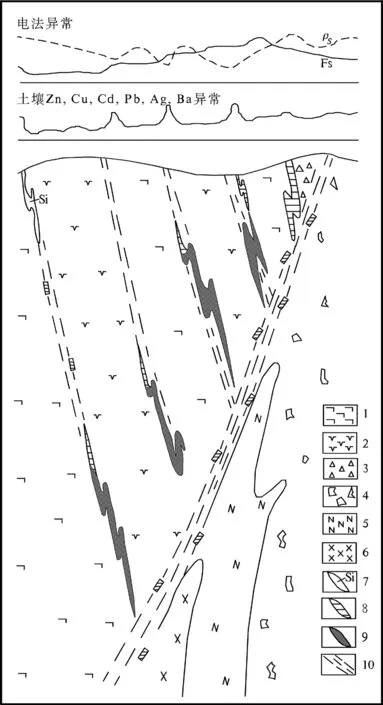

本区矿(化)体与物化探异常高度吻合,沿异常的长轴方向呈条带状展布。矿(化)体视幅频率介于9.8%~16.65%,平均值为12.24%,视电阻率小于1000 Ω·m,具有低阻高极化的电性特征;化探显示Zn-Pb-Cu和Ag-Sb-Au的元素组合异常较好,和矿(化)体或者含矿蚀变带较吻合。

3 矿床地质

3.1 矿体特征

通过勘查圈出了三条铅锌矿体:IN-1、IN-2和IIN,其中IN-2和IIN为隐伏型铅锌矿。赋矿围岩为石英角斑凝灰岩(产状为346°~10°∠61°~75°),矿体大体上呈顺层产出,随地层的变化而变化,呈层状、似层状(图3),局部呈透镜状,层控特征比较明显,矿体特征详见表1。矿体的蚀变具一定的规律性,蚀变特征呈明显的带状分布,矿体的上盘为硅化-绢云母化弱蚀变,局部上盘未见蚀变,矿体内为硅化-重晶石化-绢云母化-浅绿泥石化蚀变,矿体的下盘常见绢云母化-硅化强蚀变。

表1 南庄铅锌矿区矿体特征表

图3 南庄铅锌矿N0勘查线剖面图

3.2 矿石特征

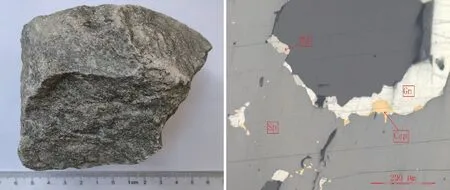

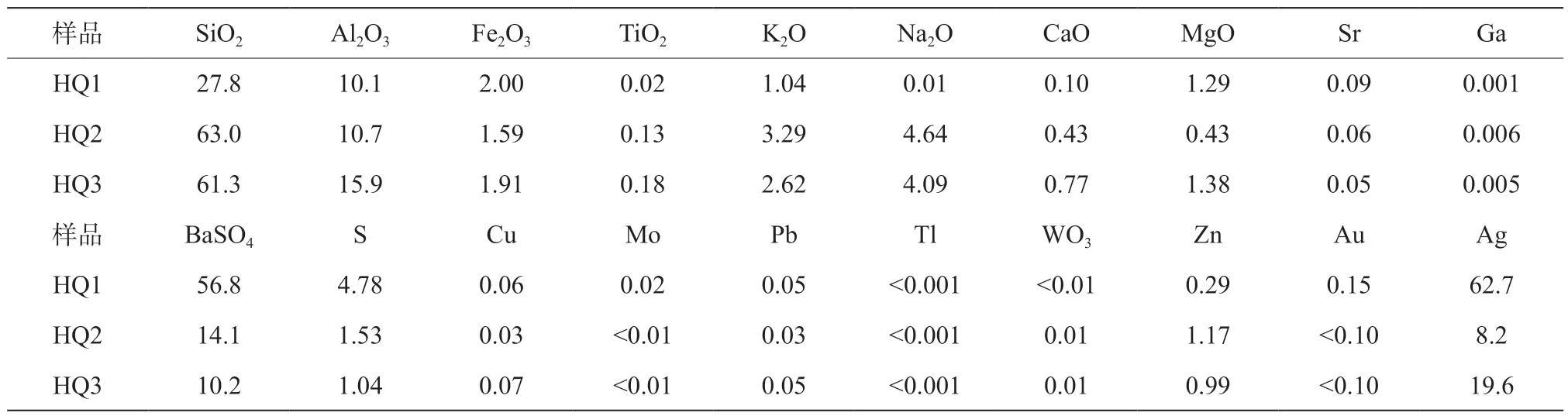

矿石中的金属矿物主要有闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、黄铜矿(图4),少量的铜蓝、自然银及微量的斑铜矿、黝铜矿等;非金属矿物主要有石英、斜长石、重晶石及少量的绢云母等。矿石主要有益成分是Zn、Pb(表2),其次是Ag、Cu,伴生有益组分为Ag、Cu、Ga。常见矿物组合为方铅矿-闪锌矿-黄铁矿-重晶石、闪锌矿-方铅矿-黄铜矿-重晶石、闪锌矿-黄铁矿-石英-绢云母等共生组合类型。

图4 矿石标本及局部显微照片

表2 南庄矿区矿石化学分析结果表

矿石结构常见他形晶粒状结构、交代残余结构,矿(化)体少量半自形晶粒结构、乳浊状结构等。矿石构造主要为块状构造、稀疏浸染状构造,少量角砾状构造、细脉状构造和星点状构造,块状构造和稀疏浸染状构造矿石一起构成本区主要的工业矿体。

根据矿石中不同金属矿物之间的交代、溶蚀、穿插及共生组合关系,可以大致确定本区矿石中金属矿物的生成顺序为:黄铁矿→黄铁矿、黄铜矿→黄铜矿→闪锌矿、方铅矿→黄铁矿。矿石自然类型为多金属硫化物矿石,主要有细脉浸染状矿石和致密团块状矿石,少量角砾状矿石。

4 成矿规律

4.1 矿床层控性与火山活动演化的关系

本区海底火山喷流型Zn-Pb硫化物成矿层表现为黄铁矿化锌铅矿(化)层,发育在火神庙组中部第二火山旋回末期,产于中酸性火山熔岩-火山碎屑岩为主的地层中,构成了火山熔浆之上的相对稳定延伸的矿化层位,火山岩浆分异完全,含矿岩系层序主要表现石英角斑凝灰岩→含矿层→薄层状炭硅质板岩,本区矿体均产于石英角斑凝灰岩中,层控特征明显。同时含矿层常与重晶石岩相伴,呈层状、似层状,含矿层上下部夹有条带状含铁硅质岩,含矿层(黄铁矿化层)多表现出与围岩整合或过渡的关系,这种岩层组合在日本黑矿中有发育。重晶石化石英角斑凝灰岩和重晶石层可作为本区的直接找矿标志。

本成矿层产于一个火山旋回的末期从喷溢-爆发-大量喷气的转换阶段,与酸性火山作用密切相关,基本存在酸性火山熔岩-火山碎屑岩的铅锌多金属成矿专属性(Hou et al.,2003)。研究还发现,铜矿化在含矿层中断续产出,多产于不同岩性的接触面且偏酸性一侧,常见后期构造叠加使局部变富的现象。早古生代与火神庙组海底火山活动相伴,发育一套大规模幔源岩浆侵入活动,沿古老基底断裂形成一NWW向的杂岩带,且与二郎坪群形影相随,突出特征是微量元素组合Au、Ag、Cu、As等元素与火神庙组含量非常接近。结合本区地球化学特征研究表明,本区火山岩的铜等金属元素的背景值高于全区背景值。铜元素具有亲幔源型,故存在二郎坪群中变基性火山岩为成矿提供铜、银等金属元素的可能性。

4.2 古火山机构的控矿作用

区域上已发现的块状硫化物型铜铅锌矿床(点),多发育于古火山口附近,如水洞岭铜锌矿床、庙岭铅矿点、果子沟铅铜矿点等(杨荣勇等,1996)。由于加里东期杂岩带侵位,古火山机构已破坏,特征为发育近火山口相的火山集块岩、角砾岩、火山弹及火山涡流构造等,古火山口附近发育钠黝帘石化、黄铁矿化、碳酸盐化、硅化等热液蚀变,但火山遗迹分散且零碎,本次发现的矿体即位于古火山口边缘。在加里东期弧后盆地演化过程中,大规模酸性火山岩浆海底喷发的晚期,由于区域性的构造变动,海底断裂构造发育,从而使海底火山中心附近火山热液活动强烈,大量含矿热液涌入海底于有利的构造部位沉积,形成块状硫化物铅锌矿床(Zhang et al.,2003;涂光炽,1987),在成矿过程中古火山构造起到了重要的控制作用,其决定了该矿床产出的基本特点。

4.3 褶皱构造对成矿影响

本矿床位于洞街-青山复式向斜中,在印支期南北向构造挤压作用下,区内火山岩系发生强烈变质变形改造(李亚林等,1998)。这种强烈的变质变形改造对本矿床的成矿有重要影响,经研究主要表现在两方面:①使Zn、Pb等金属元素进一步富集,使矿体变富,尤其是核部转折端附近的矿体厚度和品位明显增高;②改变矿体形态,局部拉断成不同的透镜体;③被拉断、位移形成的矿体常具有大致等间距分布的空间产出特点。从矿床勘查角度分析,后期褶皱变形对矿体的控制作用也比较显著。未来找矿在火山岩控矿的基础上,应考虑褶皱构造对矿体的改造,提高发现富矿段的概率。

4.4 矿化富集规律

区内成矿物质富集受矿源层以及构造双重控制,且构造具多期活动的特点。综合分析矿化富集规律为:①从远源围岩向近矿围岩到矿体,矿化强度呈倍增趋势。②矿体自西向东,自上而下有用组分Pb、Ag呈减少趋势,Zn含量明显富集的趋势。在深部环境还原条件下S2-占优势,Zn的含量高于Pb(Zn、Pb克拉克值:71×10-6、20×10-6),形成的闪锌矿高于方铅矿,但在靠上部较富—富氧环境下SO42-浓度远高于S2-,由于Zn2+与SO42-结合形成易溶的ZnSO4,而Pb2+在富SO42-的热液中溶解度很小不易被带走,Pb2+的强烈亲硫性与剩余的S2-结合形成方铅矿而沉淀,故随深度增加呈富锌贫铅的趋势。③矿化蚀变上盘相对弱且薄,下盘厚且强。

4.5 矿体的蚀变规律

本区火山岩受区域变质作用呈中-浅变质,广泛发育钠长石化、钾化、绿泥石化,但与成矿关系密切的围岩蚀变主要有硅化、绢云母化、重晶石化、黄铁矿化等蚀变。矿体附近火山岩中硅化、重晶石化、黄铁矿化等蚀变强烈,这是热卤水或热海水在循环过程中与岩石发生强烈水岩反应的表现(伏雄,2002),也是形成工业矿体的重要条件。蚀变呈带状分布具明显的规律性,矿体内为硅化-重晶石化-绢云母化-绿泥石化蚀变,下盘为绢云母化-硅化强蚀变,上盘为硅化-绢云母化弱蚀变。

硅化,大致分四种类型:①重结晶,粒度变粗;②细粒状,和绢云母共生,交代长石等矿物;③细脉状,属改造期产物,和绿泥石、重晶石及少量的绢云母、钠长石共生,往往和后期改造矿有关;④粗大脉状,分布较广,但和成矿关系甚微,有时还破坏矿体。

绢云母化,主要有二种:①细鳞片状,和细粒状硅化、碳酸盐化伴生交代长石(以晶屑为主),是区域变质产物;②叶片状、长条状,定向分布,是区域变质和热液蚀变共同作用的产物。

重晶石化,含矿带内大量分布的重晶石并不是蚀变产物,为火山期后喷流沉积物,穿插状的重晶石细脉为变质蚀变产物,分布于重晶石层附近,和硅化、绿泥石化呈脉状产出,与矿化关系密切。

5 找矿模式

成矿主要发生在加里东期弧后盆地内的古火山构造洼地内,在火山喷发作用的衰减期,海水沿着断裂或岩石的裂隙(孔隙)下渗,被地下岩浆源逐渐加热并发生化学成分变化而形成一种弱酸、还原性的卤水溶液,这种热卤水在热水对流体系的底部沿高渗透带上升,途中萃取、淋滤所过岩层中的Zn、Pb、Cu、Au、Ag等元素,形成含矿热水溶液,到达海底岩石与海水界面后,由于物理化学条件的骤然变化,引起硫化物大量沉积而成矿(葛军,2003)。受后期区域构造的影响,矿体的形态发生了变化,褶皱是主要的变化形式。古生代晚期至中生代,随着燕山期陆内造山运动的强烈改造,发生了广泛的区域变质作用(朱赖民等,2008),早期矿床中的部分成矿物质再次被活化,热卤水沿层间断裂构造向上运移,充填并交代围岩,在合适的物理化学环境下富集成矿,形成了岩浆热液-海水中喷发沉积-变质作用弱改造的成矿机制(侯增谦等,2001)。结合本次勘查工作,建立了块状硫化物型铅锌矿床的综合找矿模式(图5),综合找矿标志见表3。

表3 南庄铅锌矿综合找矿标志

图5 南庄铅锌矿床综合找矿模式

6 找矿方向

6.1 IN含矿蚀变带深部

矿区中部的IN含矿蚀变带产于火神庙组的石英角斑凝灰岩中,近邻东侧细碧(凝灰)岩地层,局部处于半隐伏状态,地表出露长度约700 m,宽3.5~8 m,产状340°~10°∠54°~75°,沿走向呈向北东凸起的“弯月”状,倾角东部陡西部相对较缓。岩石具重晶石化、硅化、黄铁矿化、方铅矿化等蚀变,目前在其中已圈定两条铅锌矿体,呈半隐伏-隐伏型,且均有向下延伸趋势。对应化探HT2综合异常区(图2),化探显示该异常带对应的异常元素为Ag、Pb、Zn、Au,具明显的三级异常浓度分带,Pb、Zn异常值为异常下限的3~40倍,强度高,且连续性、渐变性较好。元素异常比较吻合,套合较好。该带对应IP4物探异常,异常带走向NW,呈条带状,长550 m,宽100 m,呈现高极化低阻的特征,异常十分明显。极电测深显示水平方向及垂直方向电性连续好,垂向上呈低阻→中阻→低阻的变化趋势,深部有一向北倾的中高极化异常带,异常未封闭,推测该异常由深部矿体引起(张瑜麟和张林,1998)。对比日本黑矿型的成矿模式和矿石分带模式,有望突破以往区内黑矿型矿石(闪锌矿-方铅矿-重晶石)(侯增谦和莫宣学,1991)勘查和开采的范畴,发现新的矿石类型,即赋存于黑矿之下的黄矿(黄铁矿-黄铜矿)、硅矿(黄铜矿-黄铁矿-石英)等类型的矿石。

6.2 VD含矿蚀变带及其东段

VD含矿蚀变带位于矿区北部,产于火神庙组石英角斑凝灰岩中,北侧紧邻细碧岩地层,基本顺层产出,宽2~6 m,西段出露长约400 m,产状345°~23°∠61°~75°,东段呈半隐伏状。岩石具硅化、黄铁矿化、绢云母化、重晶石化蚀变。地表采样具铅锌矿化,本次工作由于经费原因未进行深部工程验证。遥感图上该带处于环形构造边部,组合形式为母子套环或链状。该蚀变带对应化探HT1综合异常区,异常呈北西向带状展布,元素组合以Pb、Zn为主,伴生Cu、W等,浓度分带和浓集中心明显,异常强度高且连续性好,其中Pb、Zn异常值为异常下限的5~7倍。该带对应IP7物探异常区(图2),呈条带状,东段深部约200 m有一明显的低阻、高极化异常体,推测为VD蚀变带深部的隐伏异常体引起。该蚀变带邻近小金陵古火山口,且位于东湾东侧褶皱构造的核部转折端,轴向南东东向,叠加于洞街-青山复式向斜北翼,受焦阁楼附近的花岗岩体挤压,北翼的产状变化较大。该地质构造十分有利于块状硫化物铅锌矿体的形成(黄永平,1996),具有很好的找矿前景。

6.3 IIC含矿蚀变带

IIC含矿蚀变带位于矿区南部,产于火神庙组石英角斑凝灰岩和细碧岩接触带北侧石英角斑凝灰岩中,出露长度约650 m,宽2~11 m,产状340°~25°∠49°~70°,岩石具硅化、绢云母化、黄铁矿化、弱重晶石化蚀变,局部见方铅矿化蚀变。对应化探HT3综合异常区,呈NW向带状展布,与蚀变带形状吻合程度极高,元素组合以Ag、Pb、Zn为主,伴生钡、锑、金等,浓度分带和浓集中心明显,异常连续性好,显示良好的成矿背景(彭翼等,2005)。该带对应IP2物探异常区,异常呈条带状,走向北西,异常长720 m,宽200 m,中-低阻、高极化异常。激电测深结果显示深部120~240 m有一椭圆状近直立的低阻、中-高极化异常体,连续性较好,结合地质特征推测为隐伏矿体引起。蚀变带西段至黄土岭之间有一NWW向的走滑断层,该断层连接南庄西沟的古火山口,为矿物质的沉淀富集提供了地质通道。从地质特征和地质构造来看,该蚀变带具有块状硫化物铅锌矿体形成的潜力。

7 结语

南庄铅锌矿属于弱变质作用改造的海底火山喷流系块状硫化物型铅锌矿床,矿体多呈隐伏型。矿床的形成与酸性岩浆活动十分密切,主要产于石英角斑凝灰岩中,层控特性十分明显,重晶石化石英角斑凝灰岩是本区重要的找矿标志。矿体主要发育于古火山口附近,褶皱构造对矿体的富集具有重要积极意义,矿体的矿化富集和蚀变特征具有一定的规律性。在研究矿床成矿规律的基础上建立了综合找矿模式,通过对比分析认为 IN含矿蚀变带深部、VD含矿蚀变带及其东段、IIC含矿蚀变带具有很大的找矿潜力。

注 释

①王志光,向世红,刘新东,张振邦,赵金洲.2003.河南省内乡-南召地区银铅锌矿评价报告 (河南有色局内部资料)[R].

② 李俊锋,李文斌,张生奇,蒋磊,王正威.2021.河南省南召县水洞岭矿区外围铜锌矿预查报告 (河南有色局内部资料)[R].