乡村振兴背景下民族山区村镇规划中的问题与解决策略

2021-11-29彭慧蕴

车 璐 彭慧蕴

乡村振兴背景下民族山区村镇规划中的问题与解决策略

车璐彭慧蕴

(西南科技大学土木工程与建筑学院 四川绵阳 621010)

民族山区大多位于经济贫困和社会发展落后地区,是国家扶贫战略的重要扶持对象,其乡村振兴问题是多个政策的聚焦点。近年来国家诸多战略助力农村经济社会发展,推动符合民族地区特色的村镇规划编制,然而在其具体实施中也存在诸多问题。本文系统梳理了在乡村振兴规划中存在的一些问题,包括主导产业缺乏、基础建设薄弱、忽视本地文化和土地利用率低。针对上述问题,提出相关对策,进而综合提高乡村规划质量,推动乡村发展进程。

乡村振兴;特色资源;主导产业;村镇规划;民族山区

民族山区大多位于经济贫困和发展落后的地区,是国家扶贫战略的重要扶持对象。其村镇振兴问题是多个国家战略和政策的聚焦点:既是解决三农问题的乡村振兴战略和美丽乡村建设战略的重要目标,也是国家西部大开发战略的重要组成部分,也是国家民族团结政策和少数民族宗教信仰政策的主要对象。因此,提出行之有效的民族山区村镇规划策略具有重要的战略意义。

民族山区不同于其他山区或农村地区,除了具有山区的普遍特性之外,还具有少数民族村镇的特殊性,在规划时还必须遵从国家的少数民族政策和民族宗教信仰政策,保护少数民族文化遗产的需求。民族山区村镇的规划,既要考虑基础建设和经济发展,也要考虑地域特征和文化传承[1]。因此,在乡村振兴背景下对民族山区村镇规划研究具有重要的科学意义。

一、民族山区的规划问题

近年来,诸多学者对民族山区规划面临的问题进行了思考。王彬汕[2]25-28等学者从产业发展角度出发,探讨了川西民族山区旅游发展的村镇规划方案。周鑫[3]12-16等学者以新疆阿克苏地区为例,对以旅游产业为核心的民族地区村镇规划进行探究。李萌[4]31-33等学者提出针对农业产业转型的贵州山地小城镇规划策略;李瑞强[5]等学者从空间利用角度,以滇西某县为例进行土地规划探讨;范颖[6]等学者从文化资源角度对民族地区乡村振兴规划进行探讨;程兴国[7]等学者从基础建设角度,提出通过完善基础设施来寻找西南民族地区的发展适宜模式和规划对策。由此可见,在各民族地区、各个层面都进行了一些乡村振兴规划方面的尝试,但尚未形成完整的研究和规划体系。由于民族山区的社会经济现状、资源条件等与其他地方存在巨大差别,普适性的乡村规划不能完全满足民族山区的现实发展需要,且在实施过程中存在诸多问题。本文旨在介绍民族山区聚落发展现状,系统梳理民族山区聚落规划的发展历程,并根据各个发展阶段的不同历史背景,总结其中存在的问题,并提出相关对策。

二、民族山区村镇规划现状与演进过程

(一)规划策略指导下的民族山区村镇发展现状

随着国家政策对民族山区的支持,在美丽乡村、特色小镇、田园综合体等发展思想和具体规划策略的指导下,各民族山区乡村发展在一定程度上加快了并推动了民族山区经济的发展。许多位于高山峡谷地势较为偏远的贫困民族山区已实现脱贫目标。

云南省瑞丽市喊沙村有传统的傣族民居和特色的凤尾竹林、山水风光。其最初以发展农业为基础,而在近年由于经济的发展逐渐受到外来文化的冲击,建设了许多新的小洋房,改变了原生的村落环境。其建设发展方向一度迷失。但在美丽乡村建设思想的指导下,地方政府改变思路,寻求环境景观打造与产业发展的深度融合,最终实现了地方发展。振兴规划中综合考虑将傣族建筑、山水风光和佛教文化,兼顾旅游、文化和环境,提高了经济、社会和生态效益,带动了乡村的整体发展[8]。

因此,即便在同一国家战略和政府支持下,由于各地的实际情况不同和政府乡镇振兴思想的不统一,振兴规划科学性差异很大,最终导致发展状况参差不齐。由此可见,民族山区聚落振兴规划应因地制宜,以科学思想为指导。

(二)民族山区村镇规划内涵

乡村振兴的目的是补齐民族山区乡村和聚落的发展短板,其村镇规划的内涵应该包括两个方面。

第一,乡村与城镇的发展并重。由于民族山区经济发展普遍滞后,乡村地理位置更为封闭,改革开放以来,乡村长期定位为城镇的原料物资供给者,其各种地位都远落后于城镇。近年来随着城市化发展进程加快,乡村的地位更是逐年下降。而乡村振兴政策的提出要求我们对城乡关系进行重新梳理和定义,应将对乡村的重视程度提升到与城镇同等重要的水平,通过构建乡村地区独特的管理模式、人口架构、田园牧歌生活、产业交融景象等(图1),使其拥有不同于普通城镇地区独特的民族吸引力。

第二,乡村发展现代化并不是城镇化。我国国土面积广阔,人口众多且分布不均,不可能实现所有人口城镇化,故发展就地城镇化的现代化乡村建设新思路相应而生[9]。民族山区有着城镇化率更低,城镇和乡村聚落距离更远,人口集中度更低等特点,现代化乡村聚落建设应有四个方面的内容:一是建设现代化产业,不仅包括发展高科技农业,还包括文娱产业等新型产业与农业直接互融而产生的新形态;二是建设现代化生活,治理和优化生活空间环境,让当地居民与城市居民拥有同等公平的公共服务,享受同等舒适的生活;三是建设现代化文化,传承、振兴和创建更符合现代化发展的乡村聚落地域文化体系;四是建设现代化管理体系,创建集群社区化、网状的空间管理结构,弱化山区缺乏人才、人口失衡、管理杂乱等管理弊端,达到自主管理的目的[10]。

(三)民族山区村镇规划演进过程

自我国2006年提出建设社会主义新农村后,乡村规划实践历经了十多年的快速发展,民族山区乡村和聚落规划工作也开始展开。具体来讲,与其他地区类似,民族山区乡村也经历了从新农村建设时期美丽乡村、特色小镇到田园综合体的发展阶段,再到目前中央提出乡村振兴战略的新发展时期。

在最早的社会主义新农村建设思想指导下,各发达地区周边乡村取得了一定程度的成效。例如,一些地理条件较好的乡村道路交通明显改善,基础设施得到加强和完善。但是,民族山区乡村和聚落由于地理位置偏远、少数民族社会的特殊性,以及生态复杂性等因素,这一阶段的建设发展并未与其他地区保持同步,而是远滞后于其他乡村。

2013年,国家在“中央一号”文件中提出“美丽乡村”的建设总目标,并将 “建设美丽乡村、改善乡村生态环境”作为农业工作的重点。美丽乡村指导思想使得乡村建设取得了一些新的成就,建立了自下而上的村庄规划建设机制;加强了绿化景观、村民活动广场、公园等公共服务设施的建设;展开了对古迹、古建和文化遗产的有效保护[11];在发展经济的同时,开始发展乡村旅游。在这一阶段,将民族山区定义为扶贫攻坚的重点区域,各地方政府重视开展精准扶贫、脱贫工作,使得民族山区农村发展成就增大,村庄治理趋于和谐有序,经济发展水平逐年提高。

但是由于全国各地情况不同,民族山区农村和聚落情况非常复杂,上千年传统文化的影响极其深远,地理位置偏远,居民文化教育程度不高等各种因素交织。在具体实施的过程中,许多地方没有根据自身特点因地制宜灵活运用,仍然出现发展内生动力不足,特色缺失的情况,因此又产生了新的问题。

为解决美丽乡村的模式化建设中产生的问题,国家又相继提出了特色小镇、田园综合体等的城乡发展新思想。在这个时期,虽初步完成了社会主义新农村建设,但我国的“三农”问题并没有得到有效解决,故在党的十九大报告中提出乡村振兴战略,乡村振兴战略与“社会主义新农村建设”具有同样重要的历史意义,是具有指导性的乡村建设新思想[12]。通过对二者进行比较,乡村振兴战略是更加综合性的宏伟计划,是对过去乡村建设经验的总结,全力解决乡村发展存在的问题,实现乡村经济、政治、社会、文化和生态“五位一体”的整体发展(表1)。

表1 乡村振兴战略较社会主义新农村建设的优势

比较的内容社会主义新农村建设乡村振兴战略乡村振兴战略的优势 产业生产发展产业兴旺更注重推进产业融合,加强乡村物质建设。 环境村容整洁生态宜居更加注重农民的生活品质,保证居住的舒适性和幸福感。 收入富足生活生活富裕更大层面地提高农村生产生活水平。 管理管理民主治理有效更重视乡村治理改革和治理效果,保障农民利益和资源公平配置。 乡风乡风文明乡风文明更加注重保护乡村原生文化,并构建价值体系。

三、民族山区村镇规划中存在的实际问题

本文通过大量调查少数民族山区乡村和聚落发展现状的实际调查,分析思考目前在规划指导下发展中存在的不足之处,总结民族山区乡村聚落规划中存在的实际问题。

(一)主导产业缺乏

产业是地方发展的支柱,由于民族山区地理、资源的特殊性,对产业发展应更加重视,全方面解决存在的问题。

1. 产业定位不清

许多民族山区的乡村规划在最初产业功能定位时缺乏对地方经济水平、生态环境和地域资源的深入和综合考虑,有些地区强行推进第一产业,但其发展方式粗放、要素投入能力薄弱,普遍缺乏竞争能力,主要农、牧产品的产值规模小,商品率低。而第二产业从工业内部结构看,高投入、高能耗和高污染的资源型产业比重较高,而加工产业和制造业发展滞后,整体附加值低;同时,第二产业的扩大会导致资源短缺、生态恶化让民族地区面临市场竞争能力与生态承载能力双重低下的困境;忽略了民族山区可以充分利用独特的自然山水和民族文化,吸引游客前往“异文化”地域去体验的旅游产业优势[13]。虽然很多地区已经开始有意识地发展旅游业,但第三产业依然比重较低,发展过程中也存在着旅游产业开发深度、广度以及特色性不足;旅游类型单一,仍以传统景区观光为主;景点开发仍处于起步阶段,旅游服务业未形成整体规模。

2. 产业融合度不足

产业融合是指产业之间的横向联系。当前民族山区地区产业融合度不足的问题表现在一、二、三产业不分主次,齐头并进,没有充分发挥地区的特色优势。同时缺乏合理规划引导,投资者往往盲目跟风,追求短平快的产业收益、开发模式单一、产业融合后对产品创新不足、产品低质、缺乏全时性和体验性的旅游产品,导致游客对地方感知性不强,无法形成持续记忆。以典型民族山区村镇,北川羌族自治县桂溪镇为例,其镇域内有中草药等特色农产品资源和羌族文化资源,旅游业以农产品资源为依托进行产品打造,但产品的质量不高,以歌舞观光进行文化打造,但体验性不高,吸引力不够。

(二)基本建设不足

民族山区乡村基本建设的问题主要体现在房屋建设、基础和公共服务设施数量不足、质量落后。

1. 房屋建设缺管控

首先是房屋建设问题,主要指建设无规划、技术无指导、风貌无引导三方面。建设无规划造成乡村地区房屋土地乱占,空间杂乱现象普遍;技术无指导导致房屋建设存在众多安全隐患。以村民住宅建设为例,基本以“自建”为基础,以宗族成员为决策主体进行住宅工程的建造。这种建造方式必然出现技术缺陷,在建筑设计的朝向、建筑结构、空间造型、建材选材等方面缺乏科学性,给居住安全带来众多隐患;由于建筑风貌缺乏引导,新建建筑中地域民族文化元素消失,颜色、材质和房屋建筑风格迥异,使整体风貌杂乱且失去地域特色[9]。

2. 基础和公共服务设施不足

民族山区地区较一般乡村更为偏远、村庄较为分散,且资金投入不足,基础和公共服务设施建设始终是其发展短板,尤其对基础设施中交通、给排水、环卫、防灾、公共服务设施中商业性服务设施等存在的问题缺乏重视。

在道路系统方面,民族山区拥有等级公路是东部地区的21.9%,是中部地区的43.3%。乡级、村级、组级公路通达率低,“断头路”“卡口桥”状况突出[14];在给排水系统方面,根据2017年《中国统计年鉴》[15],全国农村饮水安全达标率平均在90%,而民族山区的达标率不到80%,污水处理能力只有东部的22.0%和39.4%;除此之外,由于民族山区多为生态脆弱地区,防洪、防灾设施的重要性不言而喻,许多地方现状也存在防洪标准不高,保障系统不完善的问题。

商业性设施方面,随着民族山区旅游业崛起,旅游服务设施建设规划应满足产业发展需求,现状却是住宿、餐饮、购物等旅游设施严重不足,只集中于某个局部空间,无法起到引流的作用,成为制约地方产业发展的瓶颈。

(三)忽视本地文化

本地文化是一个极其丰富的概念,民族山区的资源文化不仅包括传承下来的建筑等物质文化以及非物质民族文化,也包括当地的山水文化、农耕文化和村民的生产、生活一切行为所传达出来的精神内涵的总和,而在规划中没有正确对待本地文化,不利于推动民族地区的发展。这主要体现在对文化资源的认识不足、对文化传承不够等方面。

1. 资源文化认识不足

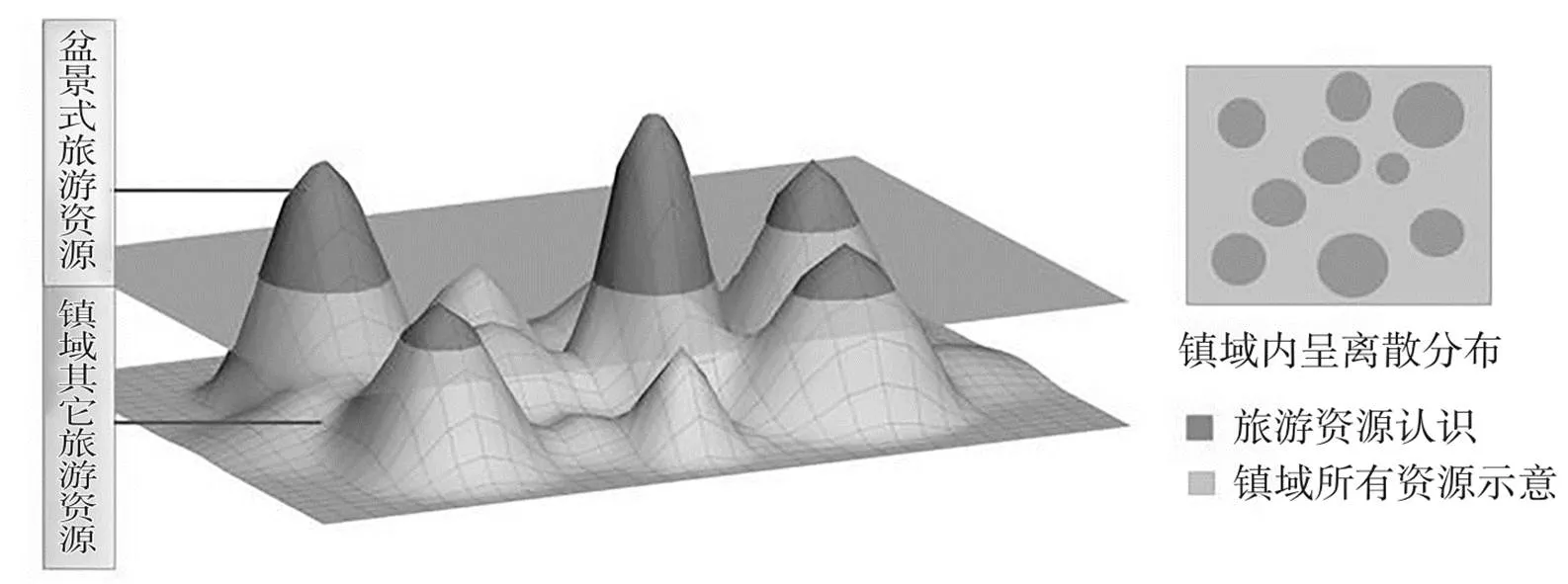

多数规划中缺乏对资源文化进行全面认识,只着眼于区域内突出的“盆景”式资源,而忽略其他潜在资源,即“只见树木”而忽略了更广阔的资源“森林”(图2)。具体来讲,许多民族山区由于某个地点资源汇集,只重视单个项目的保护、利用和规划。例如,只重视民族文化富集的传统建筑风貌区的规划、山水资源富集的自然景区规划。这种基于“单体”的资源观很难意识到资源的全面性和关联性,浅层次的资源利用无法满足游客自主消费需求、深度文化体验的需要。因而,在规划中我们需要将空间内的所有可能的物质和非物质资源,作为一个整体地方性资源来综合认识,将其转化成为具有地方标识、全域可享的文化。

2. 文化传承出现断裂

文化传承是指学习、继承和享用前人创造的文化。民族山区发展带来了不同文化之间的交流和冲击,同时民族山区地区青少年大量流失、规划中文化重视程度不足,承载空间不足,都不利于物质文化和非物质文化的更好传承,甚至出现了文化的“断裂”。其中最为突出的是非物质文化濒临消失的问题,很多祭祀活动、生活礼仪、节日庆典、民间竞技,以及有关生产、生活的其他习俗已被人们遗忘。在规划中,公共空间作为民族文化的重要载体,场所的建设对其民族文化的传承至关重要。除此以外,如何提升村民自身文化认同感和游客自发的文化参与,也成为需要研究的重要课题。

(四)土地利用率低

在土地资源利用方面,一方面是由于各部门的协调性不足,导致多口规划矛盾,使土地利用规划无法落实,最终导致利用效率低;另一方面是地方产业发展对土地的需求增加,但整体资源却大量浪费,导致供需矛盾。

1. 条块分割降低规划效率

在2018年组建自然资源部之前,民族山区村镇规划过程受各部门分割管理,未能科学合理地统筹协调,导致各项规划在具体实施过程中存在内生性矛盾。这种矛盾主要表现在村镇各项规划的编制中,多部门的管理和指导缺乏协调性。如国土部门主要负责耕地保护编制土地利用规划,规划部门主要负责用地安排编制乡村建设规划,文旅部门主要编制旅游规划,各个部门都有明确的分工[16]。然而各部门出台的规划时限及要求各不相同,用地规模、布局和性质混乱,使得规划无法很好落实,土地资源利用率低下。

2. 小农意识导致土地闲置

由于受小农意识思想的影响,当地居民节约土地意识淡薄。随着城市化进程的不断发展,大量青壮年劳力放弃在乡务农,选择到经济条件更好、生存环境更佳的城市务工,虽然其耕种意愿低,但是依旧不愿意放弃土地。再如房屋年久失修,在搬迁到新居住点情况下,依旧不愿意腾出原有房子,造成旧宅基地闲置“占新不腾旧”的问题,这些现象导致了大量土地闲置。加之一些旅游用地、工业用地和基础建设用地宽打宽用,土地的利用率不高,加剧了土地资源的供需矛盾。

总而言之,由于多数民族山区近年来并没有系统编制科学、合理和以可持续发展为目的的土地利用规划,导致结构和布局的不合理,无法实现土地深度利用和精确使用,集约程度低下。

四、乡村振兴背景下民族山区村镇规划策略与建议

综上所述,民族地区资源不应仅包括生态、生产和生活的三“生”实体空间的物质资源,还包括空间内的所有行为、活动等,这些所有资源都为视觉器官直接接触的景象,例如服务设施、耕作场景、乡民活动、节日庆典等,但在目前规划编制过程中,没有深刻理解民族山区乡村振兴的基本内涵,缺少对各资源的深入考虑,没有解决产业发展、土地利用存在的问题。因此,民族山区乡村振兴规划的策略应注重:

(一)挖掘特色资源,构建综合空间

在现有理论基础上,结合民族山区的乡村特点,将资源具体分为生态、生产、生活、设施和文化五大类,在现有基础上对其进行利用改造提升,共同构成富有特色的空间资源网络格局。

生态资源包括气候、山体、土壤、水文、植被等,在民族山区规划中要注重在生态保育的基础上进行景致提升。如水体的利用,水体包括河流、湖泊、溪流、鱼塘等水网空间要素,在规划中要加强水域沿岸的植被恢复、生态环境整治,同时将各水网空间要素疏通,使得各要素相互联系,形成完整的水网。

生产资源包括菜田果林、牲圈鱼池等。例如田野,主要组成部分为乡间的耕田、田坎、护坡和部分水系以及植物。由于民族山区独特复杂的地形地貌,加以利用可以呈现出一副连绵起伏、纵横交错和百折千回的梯田景致。因而在规划中要注重保持其原有风貌的基础上进行谨慎低强度的开发,体现乡间田野原始野性的美。。

生活资源是与民族山区乡村村民联系最为紧密,是村民日常生活活动的承载场所,包括庭院、街巷、公共活动、入口空间等,因而在规划中要注重承载空间的营造。如街巷空间方面,它可以是展现居民劳作和交往景象的场所,在规划中充分结合其地形,将原有平行单调的街巷改造成为具有丰富的转折变化,同时又有较强连续性的空间场所。

设施资源主要包括三类:第一类是路标、变通指示牌、护栏等交通设施;第二类是凳子、垃圾桶、路灯、邮筒等服务设施;第三类是雕塑、景墙、花坛等小品设施。这些兼具功能性和景观性的设施具有随处可见的特性,在规划中要注重将民族文化符号、色彩进行抽象与设施设计相结合,合理布置在地域范围内。

文化资源是民族山区具有的,与平原村镇不同的特色地域文化。在规划中需要捕捉文化情感记忆元素,尽量保持文化的原真性,将色彩、符号等各要素运用在景观、建筑的打造中。另外在规划中强调文化活力的再现,提供合适的场地、增加文化旅游产品的承载场所,以及历史、语言、服饰、工艺等民族文化收集、保护、展示和学习的场所。

(二)以旅游产业为驱动,构建链接融合机制

从旅游产业出发,联系各种资源,注重将一二三单项发展的产业转型成为以旅游产业为核心的融合模式,形成更加丰富的产业业态,形成以旅游引领的驱动机制。其过程在于将旅游作为集群中心,在围绕集群中心的基础上,根据功能组合的需要,使不同功能的产业在其周围不断壮大,最大程度发挥规模效应。人流被大量吸引进入场所空间,促进聚集体内部、聚集体之间的融合度加深,形成稳定的产业集群。

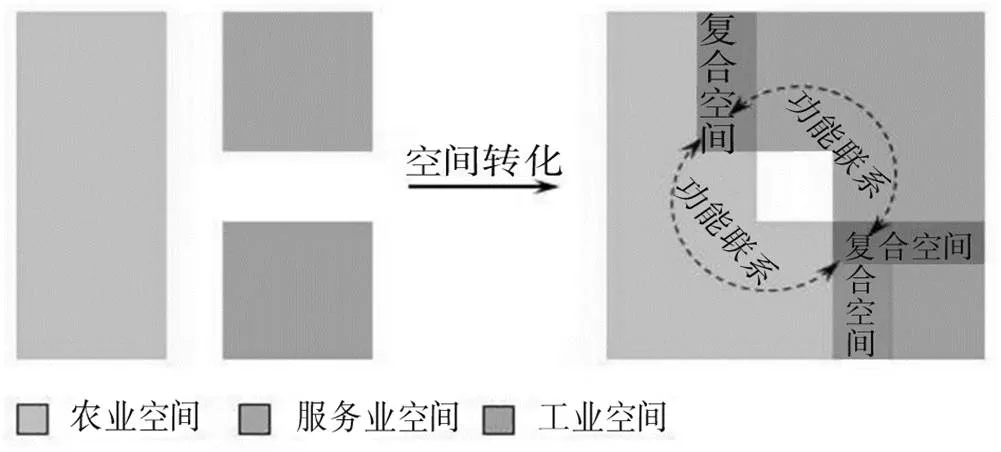

在规划中为了适应产业集群的发展趋势,要进行合理的空间规划来承载和促进其结构优化。通过增强农业空间、工业空间以及服务业空间的内在协作,以实现资源在空间上的最优配置,将过去相互分离的三个子空间形成相互渗透的统一整体,充分发挥第三产业空间的提升作用,工业空间的弥合作用和农业空间的基础作用(图3)。

图3 一二三产业空间重构

(三)完善基础建设,建设美好人居

完善的交通基础设施是发展民族山区村镇的基础。在外部交通方面,要注重互联互通,全面融入大区域交通网络。一方面需要对接高速公路、省道等外部道路,合理有序地组织村镇的入口交通,使得客流可以从多个方向方便地到达其内部。另一方面要注重过境交通,由于民族山区村镇发展驱动力较为薄弱、交通基础建设不发达,因此应当注重过境公路两侧的功能,合理引导现有过境公路和内部交通的连接,从而最大化其对于民族山区村镇的经济和人流带动作用;内部交通方面,需要重视内部交通的通达性和游览的引导性。首先是在现有道路条件基础上,适当调整道路等级和密度,根据地方生态条件、资源分布等修整道路,拓宽过窄的道路。其次进行内部游线系统的设计,通过串联起民族山区村镇蕴含丰富的珍稀植物群落、特色地形地貌和民俗文化,将村镇打造为一个开放型的博物馆。

另外,在符合农村整体发展策略基础上为本地村民和外地游客提供安全、卫生、舒适、便利、完善的基础和公共服务。民族山区的旅游服务设施布局由于其地形特征,在景区附近,主要居民点附近,以及主要节点附近,应该呈现多点式、分散化的网络布局结构。

(四)创新土地利用,实现增值生效

可以合理利用闲置土地需要进行重新规划,可集中规划建设新兴居民聚居点,大力发展农村公共事业,进而盘活现有闲置用地;规划时期可确保拥有一定的可量化性以及一定的可调整空间,保证供地方式的弹性化,实现民族山区碎片化土地的高效利用。

另外,乡村振兴战略实施的基础条件就是做好国土空间规划的编制工作,其目的在于解决各规划的矛盾冲突,实现主体功能区战略格局的精准落地以及空间重铸,实现国土空间格局的整体优化。国土空间规划内容从多角度出发,充分与产业产品、生态保护、农业用地维护、乡村开发用地等专项规划相结合。统一数量、统一信息库和统一科学方法,最后采取“四步走”的技术路径。即运用技术完成数字工作底图的制定,完成两个评价、三区三线划定、空间规划底图绘制、空间布局总体构建等工作,同时落入其他空间类规划图层,最终实现“一张蓝图”管控到底。

结语

民族山区大多位于经济贫困和社会发展落后地区,是国家扶贫战略的重要扶持对象,其村镇规划问题是多个国家战略和政策的聚焦点。村镇规划的内涵是结合乡村特色,实现其发展的现代化。民族山区乡村经历了从新农村建设时期美丽乡村、特色小镇到田园综合体的发展阶段,再到目前中央提出乡村振兴战略的新发展时期。这些国家战略助力农村经济社会发展,然而由于各地特色不一,具体规划和实施过程中存在诸多困难。本文系统梳理了民族山区在规划中存在的一些问题,同时针对问题,提出相关对策。未来,在推进民族山区乡村振兴的过程中,将在针对其具体特点的基础上,探索规划策略的理论深度,并将其应用于具体案例的编制中,以此在乡村振兴背景下做出具有差异性、体系完善的民族山区村镇规划。

[1] 武联,余侃华,鱼晓惠,等. 秦巴山区典型乡村“三生空间”振兴路径探究——以商洛市花园村乡村振兴规划为例[J]. 规划师,2019(21):55-61.

[2] 王彬汕. 川西民族地区旅游小城镇规划研究[D]. 清华大学,2010.

[3] 周鑫. 乡村振兴背景下的民族地区旅游小城镇规划探究——以阿克苏地区沙雅县为例[A]. 2019中国城市规划年会[C]. 中国重庆,2019.

[4] 李萌. 农业转型背景下的贵州山地小城镇规划策略研究[D]. 北京交通大学,2019.

[5] 李瑞强. 滇西地区市县空间规划的探索与实践——以大理州永平县“多规合一”为例[J]. 城乡规划,2018(06):98-106.

[6] 范颖,周波,唐柳. 基于文化空间生产的民族地区乡村文化振兴路径[J]. 规划师,2019(13):62-69.

[7] 程兴国. 西南民族地区城镇化发展的适宜模式及规划对策研究[D]. 西安建筑科技大学,2009:28-31.

[8] 王竹,孙佩文,钱振澜,等. 乡村土地利用的多元主体“利益制衡”机制及实践[J]. 规划师,2019(11):11-17.

[9] 张如林,余建忠,蔡健,柴子娇. 都市近郊区乡村振兴规划探索——全域土地综合整治背景下桐庐乡村振兴规划实践[J]. 城市规划,2020(S1):58-67.

[10] 周骏,王娟,陈前虎. 乡村振兴背景下乡村规划的转型发展——以浙江省浦江县薛下庄村为例[J]. 现代城市研究,2019(007):1-7.

[11] 党国英. 编制乡村振兴规划须注意的几个问题[J]. 中国土地,2018(08):13-14.

[12] 林坚,吴宇翔,吴佳雨,等. 论空间规划体系的构建——兼析空间规划、国土空间用途管制与自然资源监管的关系[J]. 城市规划,2018(05):9-17.

[13]Owen S. The Role of Village Design Statements in Fostering a Locally Responsive Approach to Village Planning and Design in the UK[J]. Journal of Urban Design,2007.

[14] 胡守庚,吴思,刘彦随. 乡村振兴规划体系与关键技术初探[J]. 地理研究,2019.

[15] 舒伯阳,刘玲. 乡村振兴中的旅游乡建与包容性发展[J]. 旅游学刊,2018(007):9-10.

Problems and Solutions in Planning of Villages and Towns in Ethnic Mountainous Areas under the Background of Rural Revitalization

CHE Lu,PENG Huiyun

(School of Civil Engineerning and Architecture,Southwest University of Science and Technology,Mianyang 621010,Sichuan,China)

Most of the ethnic mountainous areas are located in economically poor and underdeveloped areas,and they are important targets of the national poverty alleviation strategy. The issue of rural revitalization is the focus of multiple policies. In recent years,many national strategies have facilitated the economic and social development of rural areas and promoted the compilation of rural planning in line with the characteristics of ethnic regions. However,there are also many problems in their specific implementation. This article systematically summarizes some of the problems in the rural revitalization plan,including the lack of leading industries,weak infrastructure,neglect of local culture,and low land utilization. In response to the above problems,relevant countermeasures are proposed to comprehensively improve the quality of rural planning and promote the process of rural development.

rural revitalization,special resources,leading industry,development planning,ethnic mountainous areas.

F3

A

1672-4860(2021)05-0043–07

2021-03-22

2021-07-25

车 璐(1994-),女,汉族,四川绵阳人,助教,硕士。研究方向:村镇规划。

彭慧蕴(1986-),女,汉族,四川绵阳人,讲师,博士。研究方向:景观游憩学。

国家自然科学基金(青年基金项目)“高密度环境下城市小型公园绿地对人群心理健康的影响机制与效应研究”,项目编号:51808463。

·感谢匿名审稿人对本文的建议,作者文责自负。