脑动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者血管栓塞介入治疗的疗效

2021-11-26吴云龙

吴云龙

(灯塔市中心医院神经外科,辽宁 辽阳 111300)

脑动脉瘤性蛛网膜下腔出血是临床常见疾病,是由多种因素导致的脑部组织血管破裂引起的急性出血性脑血管病,临床病死率高达50%左右,还会增加脑血管痉挛、破裂出血和脑积水等常见并发症,也是导致患者残疾和死亡的主要原因[1]。临床研究发现,约有20%的脑动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者会在发病早期出现再次破裂出血,因此,必须尽早诊治[2]。传统开颅手术会给患者造成较大损伤,部分老年患者无法耐受手术伤害,增加临床诊治困难[3]。本研究旨在分析血管栓塞介入治疗脑动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者中的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018年5月至2020年5月本院收治的62例脑动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者作为研究对象,随机分为对照组和研究组,各31 例。对照组男16 例,女15 例;年龄25~72 岁,平均(48.49±3.78)岁;疾病类型:后交通动脉瘤12 例,前交通动脉瘤17 例,其他动脉瘤2 例。研究组男15例,女16例;年龄26~71岁,平均(48.50±3.79)岁;疾病类型:后交通动脉瘤11例,前交通动脉瘤17例,其他动脉瘤3例。两组患者临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。本研究经医院伦理委员会审核批准。

纳入标准:①患者均确诊为脑动脉瘤性蛛网膜下腔出血;②患者病历资料完整;③患者与家属对本研究知情并签署知情同意书;④患者依从性较高。排除标准:①合并其他脏器重大疾病者;②精神疾病者;③丧失正常沟通能力、理解能力者;④中途无故退出研究者。

1.2 方法

1.2.1 对照组 对照组实施传统开颅手术治疗,组内患者均行常规术前检查,通过影像学检查对病情严重程度进行分级。为患者行常规气管插管,全身麻醉后,根据检查情况确定患者动脉瘤的具体情况(如位置、大小和分级)等,选择合适体位,经侧裂入路打开患者的骨瓣,并分离动脉瘤。将永久动脉瘤夹放置好后,成功止血,然后关闭颅腔。常规使用尼莫同降低发生脑血管痉挛的风险,使用抗生素进行抗感染治疗,常规抗凝治疗需联合低分子肝素,为避免瘤颈部血栓的形成,还需口服抗血小板类药物。

1.2.2 研究组 研究组实施血管栓塞介入,组内患者术前准备与对照组一致,患者全身肝素化后进行静脉泵入尼莫地平。通过Seldinger 技术对其股动脉位置进行穿刺造影,了解动脉瘤情况(如位置、方向、形状、大小),将提前选好的弹簧圈置入动脉瘤腔内,然后释放弹簧圈,完全填塞动脉瘤腔内。手术结束后,压迫患者的穿刺点,直到无出血症状后进行加压和包扎,并常规使用尼莫同来降低发生脑血管痉挛的风险,使用抗生素进行抗感染治疗,常规抗凝治疗需联合低分子肝素,为避免瘤颈部血栓的形成,需口服抗血小板类药物。

1.3 观察指标 ①比较两组临床疗效。根据患者治疗情况可分为显效(脑动脉瘤性蛛网膜下腔出血症状完全消失,瘤体消失,恢复正常的神经功能)、有效(脑动脉瘤性蛛网膜下腔出血症状和神经功能均得到一定改善,并经检查发现原有瘤体体积缩小1/2)、无效(患者症状和神经功能基本未改善,甚至恶化,瘤体体积缩小程度<1/2,或瘤体体积增大)[4]。总有效率=显效率+有效率。②比较两组手术时间、术后恢复时间和术中出血量[5]。③比较两组脑积水、再出血和脑血管痉挛等并发症发生情况[6]。

1.4 统计学方法 采用SPSS 18.0 统计学软件进行数据分析,计量资料以“±s”表示,采用t检验,计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较 研究组治疗总有效率高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组临床疗效比较[n(%)]

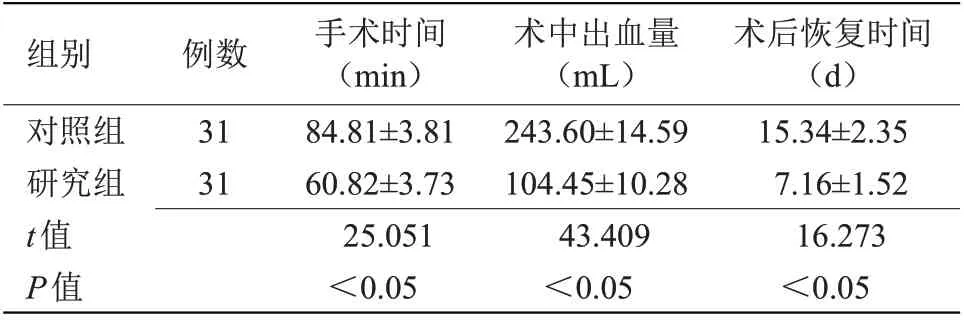

2.2 两组手术指标比较 研究组手术时间、术后恢复时间均短于对照组,研究组术中出血量少于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组手术指标比较(±s)

表2 两组手术指标比较(±s)

术后恢复时间(d)15.34±2.35 7.16±1.52 16.273<0.05组别对照组研究组t值P值例数31 31手术时间(min)84.81±3.81 60.82±3.73 25.051<0.05术中出血量(mL)243.60±14.59 104.45±10.28 43.409<0.05

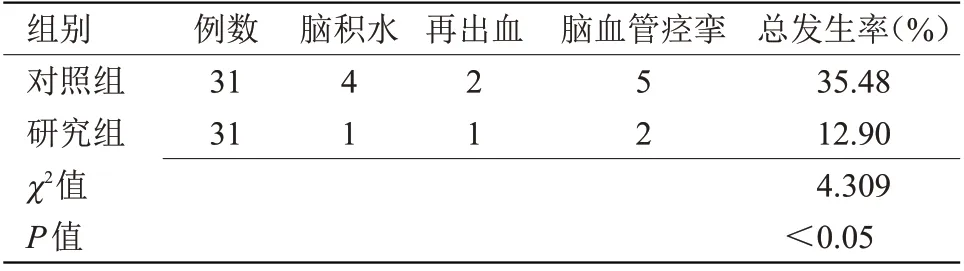

2.3 两组并发症比较 研究组并发症总发生率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组并发症比较

3 讨论

临床研究发现,一般颅内动脉瘤病发前没有任何症状,所以不易提前发现,患者通常是因为蛛网膜下腔出血才入院治疗,且有20%的动脉瘤破裂患者会在出血后7 d内出现再次破裂出血,此时死亡率会上升至70%[7]。同时,脑血管痉挛一般出现在出血后3 d,患者术中出血量越高,发生脑血管痉挛的时间越早,且增加患者残疾或死亡的风险。因此,一旦患者因为蛛网膜下腔出血入院治疗时,应该尽快确诊并进行常规检查,如果患者符合手术标准,应立即安排患者尽快接受手术治疗。本研究结果显示,研究组治疗总有效率高于对照组(P<0.05),提示血管栓塞介入治疗能提高临床疗效,究其原因为,早期蛛网膜下腔出血患者多会出现脑水肿和颅内高压的现象,如果此时开展开颅手术,会导致术野显露不清晰,增加患者的手术风险,且因多数老年患者合并多种基础疾病,脑血管的储备能力相对较差,患者无法耐受开颅手术损伤,而血管栓塞介入治疗属于一种微创手术,能有效减少手术给患者带来的伤害,所以临床疗效较理想[8]。

开颅手术主要是利用患者的脑组织自然间隙,分离脑组织使动脉瘤充分暴露,再用手术夹夹闭动脉瘤和患者脑血管的连接位置,但是开颅手术需大范围暴露患者的颅脑腔内组织,所以术后创伤较大,还易引发感染,增加患者并发症的发生风险[9]。血管栓塞介入治疗是一种不需要打开颅腔即可进行操作的微创手术,不会造成太大手术创伤,短时间内可完成手术,具有极高安全性。本研究结果显示,研究组手术时间、术后恢复时间均短于对照组,研究组术中出血量少于对照组(P<0.05),提示在脑动脉瘤性蛛网膜下腔出血的临床治疗中采取血管栓塞介入治疗能改善患者手术指标,证实临床采用血管栓塞介入治疗具有极高的临床价值。随着临床医疗技术和显微技术的进步和发展,早期手术和择期为患者进行手术,手术效果无显著差异,但是早期进行手术能有效降低患者再次破裂出血或脑血管痉挛等并发症的风险[10]。本研究结果显示,研究组并发症发生率低于对照组(P<0.05),提示血管栓塞介入治疗的安全性较高,可降低并发症的发生风险,分析其原因,开颅手术会使局部组织血管受到损伤,影响患者正常的免疫和内分泌功能,造成体内的炎性因子大量分泌,所以并发症的风险较高。

综上所述,血管栓塞介入在临床治疗脑动脉瘤性蛛网膜下腔出血中应用效果显著,能提高临床疗效,改善手术指标,降低患者并发症发生风险,值得临床推广应用。