新古典结构-功能论视角下晋商群体的形成与发展

——与费正清的对话

2021-11-26黄孝东张继焦

黄孝东,张继焦

(1.山西大学 政治与公共管理学院,山西 太原 030006;2.中国社会科学院 民族学与人类学研究所,北京 100081)

美国著名汉学家费正清(John King Fairbank)在《美国与中国》一书中,曾用大量笔墨分析了中国社会的本质,他从社会结构、士绅阶级、文字和文人等不同角度进行论证,认为中国是一个典型的“东方式社会”,古代中国政府控制着农业生产要素,并把这种控制能力延伸到社会生活的各个方面。因此,在中国传统社会中,商人无法摆脱士绅和官府代理人的控制,产生独立的创业力量[1](46)。虽然费正清承认中国传统非常宽泛,但他对中西方文化进行比较时仍特别强调,“在东亚国家里,思想与行动的主要传统形式一旦确立,就具有一种惰性,一种按照常规惯例持续下去的倾向”[2]。在费正清心目中,中国的“主要传统形式”即儒家文化,他认为儒家文化是一个自我封闭而停滞不前的系统,儒学不可能是中国走上现代化道路的思想动力[3]。儒家文化催生出士农工商的刚性社会结构,士绅阶级这个凌驾于农民经济之上的高贵阶层觉得置田产和当官可靠,经营工商业不可靠。简言之,费正清认为传统中国社会商业不发达的根源在于儒家的等级观和集权统治所导致的轻商社会意识,商人不仅是从属阶层,而且与官府代理人形成了一种竞争甚至对抗关系。

近年来,笔者在山西等地走访了很多明清时期的晋商大院、票号、会馆,查阅了大量有关晋商的文史资料和相关研究成果。单从晋商大院中的匾额、楹联、书信、札记中就不难发现,“以义制利”“义利相通”等经商理念充分体现出儒家文化在推动晋商崛起和发展过程中所发挥的正向功能,这也是学界将晋商称为“儒商”的根源所在。此外,笔者研究晋商开辟的商路(如“中蒙俄万里茶道”)和晋商商帮(如“驼帮”“船帮”)时发现,晋商与官府之间是需要与被需要的关系、相互合作的关系,而非刚性的竞争、对抗关系,抑或费正清所谓单向依赖关系。不难看出,费正清对中国儒家文化的理解是有失偏颇的,从而造成了他对中国传统社会中官商关系的误解。

官商关系是中国传统商业文化中最具争议和代表性的文化行为。在中国传统社会中,重农抑商中的“商”仅指民间商业活动而非全体工商业的统称。在此背景下,中国传统商业文化呈现出自身的独特性,产生了官商合一与重农抑商两大国策的并存状态以及明清时期以儒家思想为纽带的官商关系[4]。换言之,传统中国社会的官商关系具有很大的弹性,随着外部环境和社会情境的变化而变化。这使我们对费正清的相关论断有了一个新的思考:中国传统社会中的商人是否缺乏“独立性”?儒家文化以及中国传统社会结构与商人群体之间究竟是何种关系?基于此,本文以新古典结构-功能论作为理论指导,以晋商的产生和不同发展阶段为例,从社会结构的角度重新审视中国传统社会中的商人群体,进而解释中国传统社会不同于西方社会的独特商业文化。

一、相关研究和分析框架

(一)晋商学中的官商关系研究

有关晋商的相关研究涵盖了晋商产生的社会经济背景、活动舞台、业务经营、管理技术、内部组织、行会约束,以及与晋商相关的政治、文化、民俗、建筑、戏曲、教育等多个方面的内容,涉及管理学、地理学、市场营销学、金融学、会计学、哲学、教育学、社会学等多个学科。20世纪90年代以来,国内外学界专门研究晋商的论著竞相问世,并逐渐形成了一个专门的学科——晋商学[5]。

官商关系研究是晋商学的重要组成部分,也是探究中国社会结构和社会文化的良好切入点。美国学者陈锦江(Wellington K.K.Chan)较早论述了商人与官员之间的关系,他在《清末现代企业与官商关系》一书中指出:“官”对“商”存在一种不信任感,他以晋商创办的“票号”日升昌为例,说明商人如何成为官方款项的代理人和存放者[6](50)。容和平等学者认为,中国传统社会缺乏维持经营秩序和保障商人权益的有效机制,晋商为寻求政治庇护,必须通过各种途径与官府结合,官商结合模式实属无奈之举[7]。刘建生、燕红忠得出了相似的结论,他们利用经济学寻租理论及合约理论分析了晋商与政府结合的经济动因及影响,认为特殊的社会产权结构、商人和政府及其代理人官吏之间的不对等关系,既促使了晋商与官吏形成了“合约锁定”关系,成就了晋商的发展,同时也决定了晋商难以实现近代转型,从而走向衰落的事实[8](147)。张钧从传统法律文化的角度剖析了晋商如何得益于官方制定和实施的法律制度,但同时又深陷其中,认为晋商成也“守法”,败也“守法”[9](39)。薛勇民等则从伦理学角度进一步说明了晋商“愚忠”思想的两面性,即与官方结交获利的同时降低了商业经营的安全性,也削弱了自身抵御风险的能力[10]。

以上是笔者梳理的较具代表性的有关晋商的既往官商关系研究。总体上看,这些研究从不同角度对晋商之官商关系这把“双刃剑”进行了深入的探讨,笔者拟在前人研究的基础上,从社会结构的视角出发,以晋商自上而下和自下而上两套资源配置体系为研究路径,进一步剖析晋商之官商关系,从而对费正清的观点予以回应。

(二)本文的分析框架

本文主要描述和分析的是在晋商产生和发展的过程中,商人与政治权力之间的关系。在《美国与中国》一书第二章“中国社会的本质”中,费正清专门用一节“资本主义的不发达状态与商人”来讨论中国商人为何缺乏独立性,他认为主要有以下几点影响因素。首先,从心理状态来看,“中国传统经济生活中的人经营得最得法的,不是依靠增加生产,而是依靠增加他在已生产出来的产品中可取得的份额”,也就是说,商人发展企业、为新产品争取市场推动力,不如争取官方支持取得市场控制权。其次,商业交易总要受官员监督并向他们纳税,官府有凌驾于一切的经济特权,不允许兴起一个独立的商人阶层来侵犯这些特权,商人与官方实质上是一种竞争关系。再次,从新阶级的产生机制来看,封建时代的欧洲,商人阶级分立于地主阶级占统治地位的乡村社会之外,封建体系之外的城镇社会易于推动资本要素及其市场的产生,加上有民族国家的“国王”这一新型政治权威的保护,使商人阶级走向了独立发展的道路。而在中国,以皇权为核心的科层体系与地方士绅之间的复杂关系,使商人在已经建立的秩序之外找不到别的政治势力去寻求特别保护[1](50)。

费正清从文化角度考察中国传统社会的诸多方面,虽有精辟之处,但也不无偏颇,他在正视文化作用的同时,又滋生了另一种偏向,那就是把文化功能抬到了不适当的高度,过分夸大了文化所能起的作用[11]。这就需要我们对上述观点进行反思。第一,儒家文化的力量真的大到使中国商人丧失了增加生产和主动开辟市场的心理动力吗?第二,士农工商的社会地位序列必然导致中国商人从属或单向依赖于其他社会阶层吗?商人与官方之间是竞争关系和对抗性关系吗?第三,中国传统社会是否真的缺乏“资本主义要素”?

基于以上思考,笔者假设晋商与官府间的关系并非对抗性的,而是庇护与合作的双向关系。此外,晋商群体内部拥有多重内源性发展动力,以不同形态发挥着资源配置的功能。因此,本文拟从社会学的角度,以“二元社会结构”(伞式社会①“伞式社会”是指商业主体和政府之间“庇护”和“被庇护”的关系,是一种重要的资源配置方式。和蜂窝式社会②“蜂窝式社会”是指从再分配经济向市场经济的过渡,将会导致权力和特权的转移,即从再分配阶级手中转移到直接生产者(即普通老百姓)手中;普通老百姓所面临的机会、他们的劳动积极性以及对剩余产品的支配权力都会增加,老百姓就像辛勤的蜜蜂通过自己的关系网络、个人或家庭的努力编织自己的蜂窝,私营企业、个体企业、自由职业者等不断增多。)理论的新古典结构-功能论作为基本分析框架,研究政府力量与民间力量如何形成合力,并且促成晋商群体的形成及其商业行为的发展。

二、“伞式社会”:官方为晋商提供的“朋友式庇护”

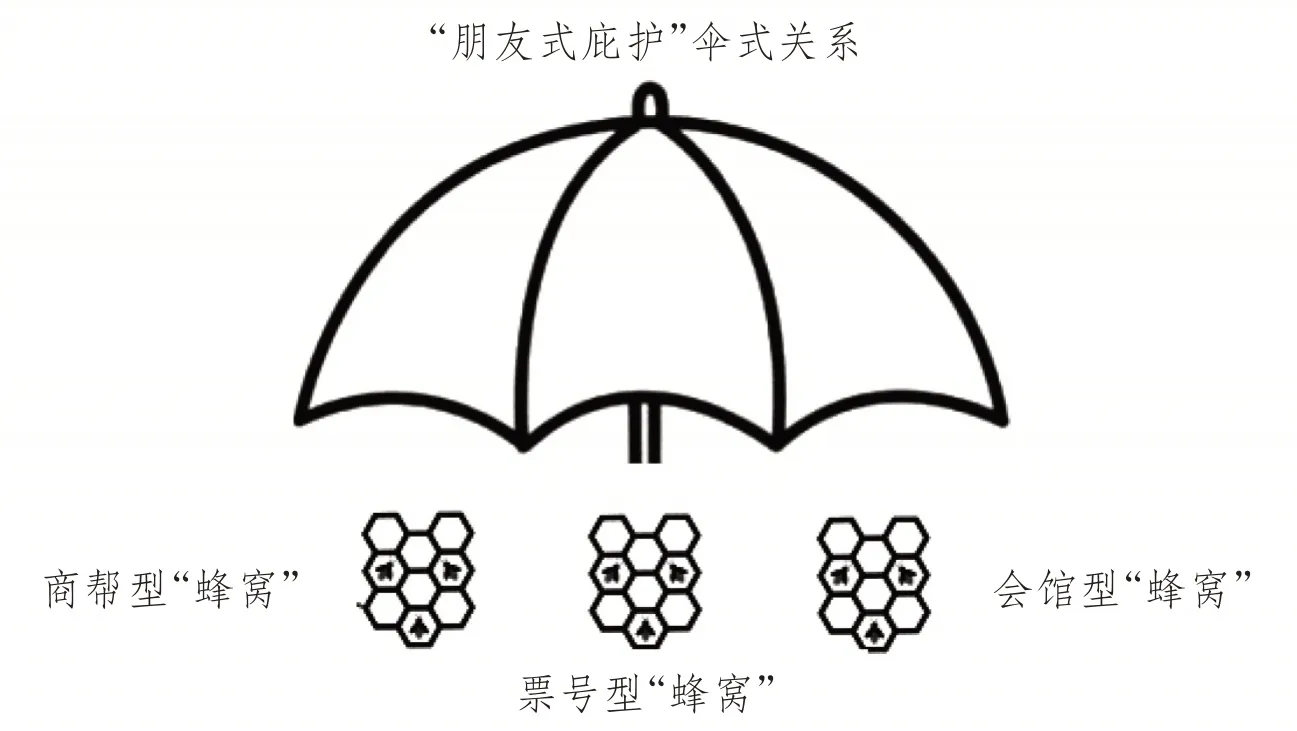

明朝初年至清朝末年,晋商崛起并纵横商界已有500多年了。一般认为,晋商的兴起与明朝政府推行的“开中制”③“开中制”,部分文献使用的是“开中法”,为行文一致,本文统一使用“开中制”。、山西特殊的地理区位、明代山西盐铁等手工业商品生产的发展等因素相关。明朝中后期,“开中制”改为“折色制”,加之商品经济的发展,晋商进入迅猛发展期。两次鸦片战争后,尤其是在对俄茶叶大战中晋商受到重创,从此逐渐走向衰落。从社会结构视角看,有两股相互交织的力量发挥着重要的资源配置功能,对晋商的发展起到了极大的推动作用,即官方自上而下的“伞式社会”和民间内生性的“蜂窝式社会”。具体来说,官方“伞式社会”以官护商办、政策独享的方式向晋商进行“朋友式庇护”,民间“蜂窝式社会”通过商帮型、票号型、会馆型“蜂窝”进行资源配置。

(一)官护商办形式的支持——“开中制”的实施与晋商的产生

虽然催生晋商产生的因素很多,但原因之一在学术界已达成了共识,即明洪武三年(1371年)明政府实施的开中制,开中制是明代初年解决边镇军饷的主要手段。一方面,战线不断向国土北部、西北部延伸,军需粮饷补给线也随之拉长;另一方面,广大北方地区经历战争洗礼,地方官府调动人力物力的能力大大下降。为满足大同军饷的需要,明朝政府不得已采取折中的办法,将远在山东之粮先“运至平定州,山西行省转至太和岭,大同接运至本府”[12]。即便如此,运输距离、运输渠道、运输管理等因素产生的巨大成本依然对明朝政府造成了巨大的压力。于是,开中制作为边饷供给的主要补充方式随之产生。

据《明史·食货志》记载:洪武三年(1371 年)六月,山西行省上言,大同储粮,自山东长芦陵县运至山西马邑太和岭,路途险远,运费高昂,于是“请令商人于大同边仓交米一石,太原仓交米一石三斗,给淮盐小引票一张。商人鬻毕,即以原给引目赴所在官司缴之。如此则转运费省而边储充。帝从之”[13](1196)。开中制实施之初,官府出榜招募商人,由商人运输官米至边镇,换取盐引,再凭盐引到指定盐场支盐,然后到指定地区售卖获取利润。由于大同、宣府为重镇,军队数量、所需军饷最多,盐引数量最大,于是晋商以邻近边境的优势捷足先登,纷纷进入北方边镇市场,从此兴起于商界。

可以看出,开中制实为政府将其所垄断盐业的部分利润和经营权利让渡给商人的过程,晋商的产生和发展是政府“伞式”关系推动的结果,晋商与官府是一种合作关系,这种关系建立在需要和被需要的基础上,政府为晋商提供的是一种“朋友式庇护”,而非一味地限制、排挤和打压。

(二)政策独享形式的支持——万里茶道的开辟与恰克图市场的建设

开中制实施数年后,新的矛盾产生了。一方面,军队中的马匹老、病、死的情况时有发生,军事对立状态使得塞外马源无法得到及时补充;另一方面,边外少数民族和俄国人对茶叶、布料等生活必需品的需求也无法得到满足,双方交换商品的要求催生出了“茶马法”,以茶“令与西番易马”。起初,这完全是一种政府行为,但后来商人也参与进来,晋商很快成为主体。乾隆三十年(1765年)起,在晋商的推动下,逐渐形成了一条以山西、河北为枢纽,北越长城,贯穿蒙古,经西伯利亚,通往欧洲腹地的陆上国际茶业商路[14](8)。最初,万里茶道的起点在福建武夷山下梅村一带。鸦片战争后,五口通商使中国东南地区的市场相继被闽商、粤商、潮商及部分外国势力所掌控,太平天国运动进一步阻断了晋商的武夷茶路,晋商遂转战两湖地区,大量投资、扩大茶田,传授茶叶栽植和加工技术,很快形成了以羊楼洞和羊楼司为中心的外贸新茶源,将青砖茶和红砖茶源源不断地运往库伦(乌兰巴托旧称)、恰克图①恰克图,俄语音译,汉语意为“有茶叶的地方”,位于今蒙俄边界。等地票号销售。

一般认为,雍正五年(1727年)中俄双方签订的《恰克图条约》,标志着万里茶道有了固定的路线,同时也被官方认可并加以管理和保护[15](19)。恰克图市场创立之初,中俄各自建立起“市圈”(中方称买卖城,俄方称恰克图),与俄方由政府主导建设市圈的方式不同,买卖城是中国商人个体集资建起来的,清政府把恰克图的双边贸易看作是商人自己的事情,完全属于民间行为[16](10)。在恰克图与俄商贸易的商民,可以说完全是山西商人的字号。据《朔方备乘》记载:“所有恰克图贸易商民,皆晋省人”[15](91),至乾隆年间,取得理藩院“信票”(亦称部照、部票、龙票)进入恰克图进行贸易的晋商,“其资本较厚者六十余家,依附之散商约有八十余家”[17]。为何晋商能取得“信票”并垄断恰克图市场?原因之一是晋商自明代以来长期在北部边境从事对外贸易活动,有着雄厚的资金和较为成熟的商贸网络,更重要的原因则是晋商与官方之间的互帮互助关系。康熙二十九年(1690 年)至乾隆二十五年(1760年),晋商追随清军远征蒙古草原和天山南北两路,成为清军后勤供应的重要支柱,尤其在平定准噶尔叛乱的数次军事行动中,晋商将军需物资运往蒙古前线,并以此为契机与边境少数民族开展贸易。叛乱平定后,清政府为犒赏晋商在屡次征讨行动中作出的贡献,在政策上对晋商予以一定的倾斜。例如,晋商茶号大玉川在清廷中有御贴备案,商人手中持有清廷御赐的“双龙红贴”,这不仅成为茶业的商标,而且也是来往于内地和蒙古草原的通行证,从茶业的收购到运输的整个过程中,受到各方面的保护②清政府除了在中国北部边境对晋商有政策倾斜外,还鼓励和支持晋商远赴日本进行铜矿贸易。但部分晋商并没有在铜矿贸易中获取很大利润,他们甘愿接受低价,不畏艰险,漂洋采铜,大有报答皇室恩宠之意,商人与官方之间的“类朋友”关系不言而喻。。由此,我们可以将“信票”之类的凭证视为官方给予晋商的特许经营权。

从晋商开辟万里茶道到垄断恰克图市场,我们至少可以得出与费正清的观点相左的两个论点。第一,从晋商开辟万里茶道之初到茶路受阻转战两湖再到恰克图市场的建设来看,晋商有着积极主动的、强烈的增加生产和开拓市场的心理,而非单纯依靠官方取得市场控制权;第二,从晋商获取“信票”的数量以及晋商在买卖城的自由度来看,政府给予晋商很大的自由和“照顾”,政府与晋商是一种“朋友式庇护”的伞式关系。在这种关系中,政府通过“赐产”“入籍”“赐职”、特准经营独占性行业等方式,与晋商群体共同构筑了一套资源配置体系。

三、“蜂窝式社会”:晋商信任体系的建立及市场网络的拓展

晋商自明代开始在中国商界崭露头角,经康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光年间的长足发展进入鼎盛时期。他们不仅垄断了中国北方贸易,而且驻足亚洲地区,甚至向欧洲市场拓展[18](31)。虽然晋商在某些行业领域中得到了政府的“朋友式庇护”,但面对贸易过程中恶劣的自然环境、种种商业风险以及激烈的市场竞争,晋商意识到必须团结同乡仕商,相互支持。于是,在政府伞式庇护的同时,晋商群体中产生了商帮型“蜂窝”、票号型“蜂窝”和会馆型“蜂窝”等自下而上的资源配置体系。

(一)商帮型“蜂窝”

在传统社会中,商帮实质上是一种协会性质的非政府组织,其内在约束力来自血缘、地缘、文化认同,也来自合作的经济利益与拥有一致对外的团体谈判能力,商帮对内起到自律作用,对外起到自我保护作用[19]。按照行业和商人籍贯划分,商帮可分为行帮和地域帮。晋商在长期的贸易活动中,形成了众多具有垄断性质的商帮集团——晋帮,其中行业帮中的船帮和驼帮尤为典型。地域帮大多以同乡、同宗为纽带组织和发展起来,形成了平阳帮、泽潞帮、蒲州帮、平遥帮、太谷帮等著名商帮。这种商帮型“蜂窝”在信息传达、资金筹措、经营管理等方面有着极大的灵活性。例如,介休范氏家族在取得对日铜矿贸易的特权后,由于船运繁重,范氏不能独自胜任,遂联络旅居张家口的乡帮皇商呈请包办。又如,洪洞商人刘光晟在听说铜源告匮亟须招商赴日贩铜时认为,“此非某报效时耶,安能垂首船椠作老书生哉!遂呈请抚军,愿备资采办。至江淮间,择友之干练者数人,由乍浦出洋,办得铜五十万斤,共需值十四万金有余,躬督运缴,尽行报效”[18](36)。

不难看出,商帮式“蜂窝”是晋商在官方“朋友式庇护”的伞式社会结构之外的另一条资源配置途径,这种自下而上的“蜂窝”拥有强大的灵活性和自主性,为晋商发展壮大提供着源源不断的内源性动力。同时也可以看到,晋商与政府间的“朋友式庇护”关系,除了利益交换,还包含着情感要素。

由于贸易过程中需要克服自然环境、语言、风俗等障碍,晋商不得不借助更多外部力量来充实“蜂窝”。例如,晋商对俄茶叶贸易过程中,蒙俄地区特殊的自然环境和现代交通运输工具的缺乏,使晋商主要采用骆驼运输的贸易方式,由此形成了“驼帮”。清嘉庆年间,政府进一步放宽贸易政策,实行“朋户”和“朋票”制度,即携有政府颁发的经商票照的商户可以搭附其他小商户同往恰克图经商[20](110)。这样,“驼帮”及初到恰克图做生意的搭附者与资金和实力雄厚的晋商“蜂王”就构成了规模较大的商业群体,人数和实力的增强使晋商的贸易规模迅速扩大,交易数量迅速增加,晋商在恰克图商贸活动中逐渐走向成熟。

(二)票号型“蜂窝”

晋商通过“船帮”“驼帮”完成原始积累后开始向票号过渡[21](101),票号是账局①账局也称“账庄”,产生于清雍正乾隆之际(1723~1736 年),是经营工商业存款和放款业务的金融组织。账局为晋商通融资本提供了基本保障,进而使晋商形成了更大范围的商业贸易体系。但是账局也存在资本储备过小、分布地域狭小、缺乏汇兑业务、无法从商业资本中完全分离、镖行保镖运银不安全等局限性,这些因素促使晋商在完善和改进账局的基础上创立了票号。的延续和发展,不仅完善了存、放、汇三大银行业务,而且使晋商克服了过去只活动于京、晋等地的局限。据统计,清代晋商在国内外设置票号(总号、分号)共657家,在世界范围内形成了一张巨大的银行网络,对晋商的进一步发展壮大及社会经济发展发挥着重要作用。

票号的成立,长时期不受法律约束,不向官府登记,不领执照,也不缴纳商税,完全处于“无政府”状态[22](59)。从管理和运行方式来看,晋商票号主要以“东掌关系”(或称东伙合作制)为基础,即有实力的晋商聘请经理委以全权管理企业,经理之下设有管账、文书先生、跑街、管库、记账等业务人员。票号分为总号和分号,分号业务人员由总号委派,炊事、轿夫等人员由分号在外自行雇佣,每家票号职工少则几十人,多则一二百人。清代文史资料《清稗类钞》中较为详尽地记载了“东掌关系”的形成过程及其发挥的部分功能,“集巨资,择信义尤著者数人经理之。出资者为银股,出力者为身股”,“且择齿近弱冠之年少略知写算者,使习为伙,历数载,察其可造,酌予身股……其发起之人及效力年久者,于其身后,必给身股以赡其家。子孙而贤,仍可入号”[23](2308)。

虽然晋商票号与官府代理人之间存在相互需要的关系,但从上述材料可以看出,票号最初的产生以晋商群体的内源性动力为基本出发点,是一种自下而上编织“蜂窝”的过程。在此过程中,票号实行家长制管理,营业决策、分号设置、职工录用、人员调配等权力均掌握在经理手中,从而实现了晋商生产权与经营权的分离,经理成为晋商“蜂王”之下具有较大独立性和自主性的次级“蜂王”。在票号型“蜂窝”的推动下,晋商盘活了多个商贸节点,形成了更加完备的产业供应链,构建出一套以“蜂王”为核心的东伙之间、行业帮之间、地域帮之间庞大的资源配置体系。

(三)会馆型“蜂窝”

为了巩固已经获得的商业阵地和对某些行业的垄断,晋商在明代会馆的基础上,先后在国内各个重要城市建立了团结同乡商人的会馆。晋商建立的会馆包括山西会馆、山陕会馆、晋阳会馆、平阳会馆、古晋会馆、潞泽会馆等。据统计,截至2008年8月,全国有资料可考的晋商会馆有558处,几乎遍布国内所有省区的大都会、大商埠和重要商镇码头,在许多省份,山西会馆延伸到了中小城市甚至商业发达的乡镇。

相较于船帮和驼帮,会馆型“蜂窝”云集了众多行业和山西省内的区域帮商人。这些商人最初建立会馆的目的是“联乡谊”,“以敦亲睦之谊,以叙桑梓之乐,虽异地宛如同乡”[24](21),如重兴山陕会馆碑记记载:“山陕经商于此,各捐赀财置买地基,创建会馆。嗣又增筑群房,添购义地,借以叙乡谊,通商情,安旅故,洵为盛举”[25](144)。

除了激赏乡音、共叙乡谊、缓解乡愁之外,晋商会馆还是联络同行、共享资源、制定商规、祭拜神灵(关帝)的行业圣地。例如,河南社旗山陕会馆碑刻中记录了商人们齐聚会馆共议如何公平使用戥秤的场景:“赊旗店,四方客集货兴贩之墟。原初马头,买卖行户原有数家,年来人烟稠多,开张卖载者20余家。其间即有改换戥秤,大小不一,独纲其利,内弊难除。是以合行商贾会同集头等,齐集关帝庙公议,秤足16两,戥依天平为则,庶乎较准均匀者,公平无私,俱各遵依。同行有和气之雅,宾主无踈戾之情。公议之后不得暗私戥秤之更换,犯此者罚戏3台,如不遵者,举秤禀官究治。惟恐日后紊乱规则,同众禀明县主蔡老爷,金批钧谕,永除大弊”[25](140)。

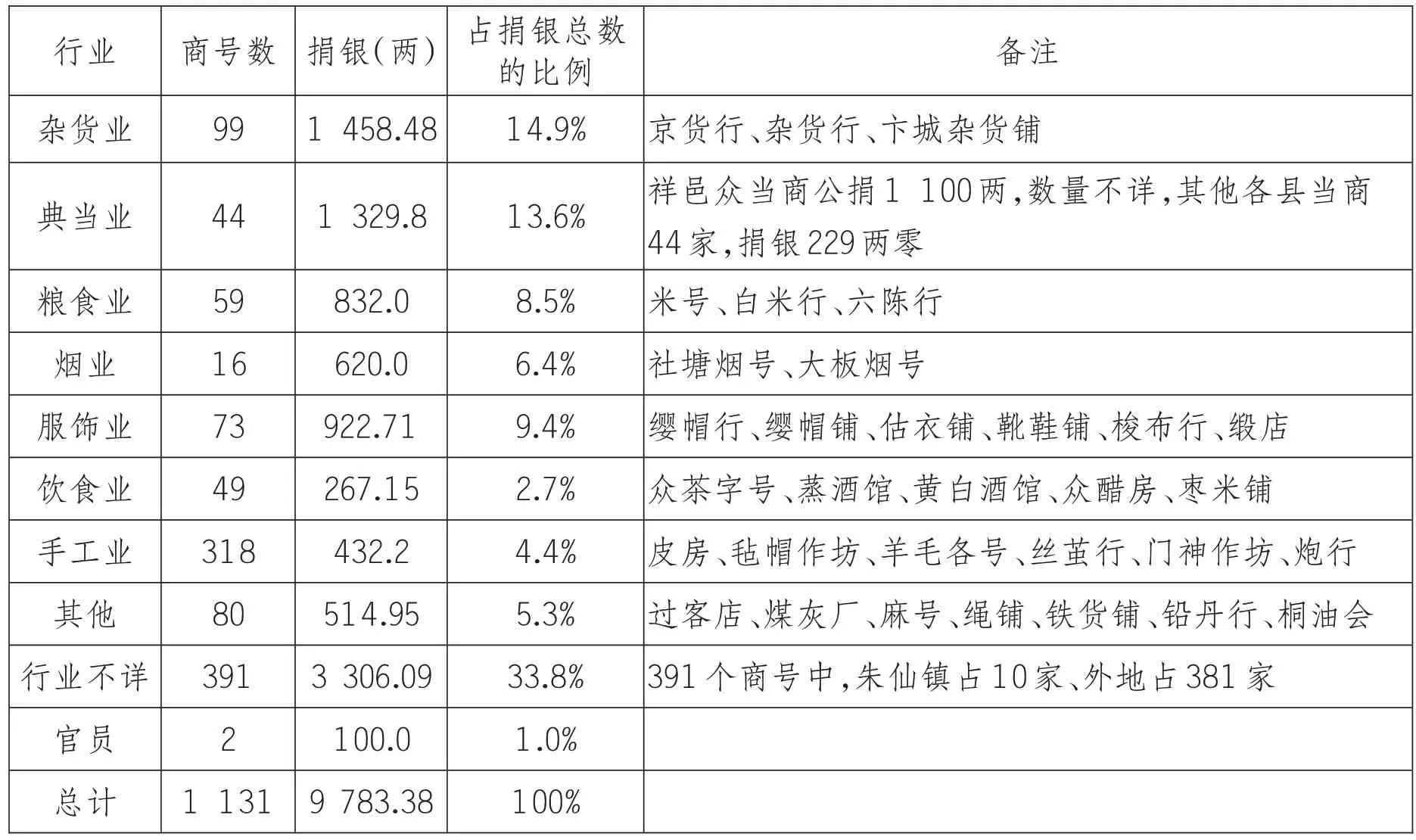

各地众多晋商会馆呈网络状分布,大型会馆的会长扮演着“蜂王”的角色,将自身会馆和外地其他会馆编织成一个巨大的会馆型“蜂窝”,会馆成为商帮之间资源调度、票号之间资金周转的重要网络节点。当然,会馆型“蜂窝”的建立并不意味着与官方毫无关系,如上文所述,当会馆制定的商业规则无法制约其成员时,官府的“金批钧谕”便会发挥作用。不仅如此,地方官员甚至直接参与了会馆的建设,例如,乾隆三十三年(1768 年)朱仙镇重修关帝庙的捐资中,就有官员捐赠的100 两白银(见表1)。

表1:乾隆年间朱仙镇重修关帝庙捐资商号的行业分布统计①表格来源,参见山西省政协《晋商史料全览》编辑委员会编《晋商史料全览·会馆卷》,山西人民出版社,2007年,第209页。

总之,会馆型“蜂窝”以晋商为主体,以血缘关系、地缘关系和业缘关系为纽带,同时吸纳各种地方势力,凝结成一张社会关系网络,其蕴含的关系资本维系着晋商商贸体系的平衡和有序运转,保护和推动着各类民间贸易的开展,在发挥经济功能的同时,还发挥着多重社会功能。

四、结 论

本文从社会结构的视角对晋商的产生和发展进行了深入的剖析,与阶层说、传统文化说、伦理说以及经济学的寻租理论、合约理论有所不同,笔者认为,晋商是在政府主导的“伞式”结构和晋商群体内源性的“蜂窝”结构的合力作用下产生和发展壮大的。其中,明朝政府实行的开中制和清政府对晋商的贸易政策倾斜,对晋商起到了“朋友式庇护”的作用,实现了自上而下的资源配置。民间贸易中,晋商通过商帮型“蜂窝”、票号型“蜂窝”和会馆型“蜂窝”进行自下而上的资源配置(如图1所示)。在这种二元社会结构下,晋商与官方形成了一种平衡关系,共同抵御着外部势力的威胁,同时推动了国内外商品市场的发展。

回到费正清的疑问,为什么中国商人无法成为一个独立的创业群体?笔者认为,无论西方社会还是中国社会,商人都不可能完全脱离官方而真正“独立”。费正清把中国传统社会中的商人和官方视为两个界限相对明晰、有很强竞争性甚至排斥性的阶层或阶级,这种观念源自费正清的“文化视角”,即认为受儒家文化影响的等级观念和集权统治导致轻商的社会意识,士农工商的社会地位序列决定了商人只能是从属阶层。从费正清的论证逻辑看,他过多关注儒家文化的负面影响,即制度上的僵化和心理上的迟钝,因此才得出中国商人缺乏生产动机而无法“独立”的结论。不难看出,费正清的观点仍未脱离“韦伯式命题”,他只看到了中国传统社会长期以来以血缘和地缘为主体的社会生活以及宗族组织对其成员的严格控制,却未看到其中蕴含的“自由的传统”——晋商民间“蜂窝”所发挥的资源配置功能。

图1:“伞式”与“蜂窝式”二元社会结构

此外,费正清还从借贷制度、钱币制度的角度进一步论证了中国传统社会中的官商关系。一方面,向农民进行短期贷款比长期工业贷款能收取更高的利息,因此,官方投资工业生产的动力不足;另一方面,由于统治阶级可以从复杂的货币兑换中获利,所以官府通过操纵银钱而凌驾于工业投资者之上。他由此得出结论,即资本主义之所以不能在中国兴起,正是因为商人阶级不能摆脱统治阶级的控制而独立自主。然而从本文论述的晋商的产生和发展过程来看,官方非但没有刻意打压商人的发展,而且还让渡部分盐业专办权、鼓励晋商开拓恰克图茶叶市场。在借贷制度和钱币制度上,晋商的票号型“蜂窝”有着相当的自由性和自主性,与官方形成了一种非刚性的合作关系。晋商与官府的关系之所以呈现出这样的特征,其根源在于二者并非两个界限明晰的、相互对立的“阶级”,正如梁漱溟所说,“士与农不隔,士与商亦岂隔绝?士、农、工、商之四民,原为组成此广大社会之不同职业。彼此相需,彼此配合。隔则为阶级之对立;而通则职业配合相需之征也”[26](147)。

在《美国与中国》一书中,费正清多次使用“惰性”“平衡”“稳定”等词汇来说明中国社会的停滞和殊少变化,却未能看到中国“伞式”社会结构和“蜂窝式”社会结构所存在的巨大弹性,尤其是忽略了“蜂窝式”社会结构所蕴含的内源性发展动力。在新古典结构-功能论理论框架下,“伞式”社会结构与“蜂窝式”社会结构互为补充、互为前提,以此视角重新审视中国传统社会中商人与官方的关系就会发现,二者共同构成了一个能动主体,并且紧密地镶嵌在社会结构关系网络中。诚然,费正清从文化视角看待中国,并对儒家文化和中国人的生活面貌进行渐进式的评述,有着积极的一面,但也理应对其观点的局限性进行批判性分析,这将有助于我们全面真实地理解中国社会和中国形象。