德国针灸临床试验引发的针灸新思考

2021-11-23巩昌镇

巩昌镇,刘 伟

(美国中医学院,美国 明尼苏达州 55113)

现代医学研究手段进入针灸领域,针灸临床试验为针灸医学提供了大量的历史上没有过的数据。这些临床试验数据是对千年针灸医学经验的实证吗?临床试验研究会产生和经典针灸智慧吻合的结论吗?如果不能,又如何解释这些现象?这些现代研究为针灸带来了什么?新出现的数据如何推动针灸医学的发展?这些数据又会产生针灸有效的模型及指导临床的诊疗技术吗?本文从德国所做的一组针灸试验出发,把这些问题联系起来做一次尝试性的回答。德国针灸试验引发的系统荟萃分析,以及由此推出的针灸“气球模型”和疼痛经络逆向刺激疗法标志着以试验数据证据为基础的针灸模型开始替代以经验和自然法则为基础的针灸模式。

1 德国针灸试验和提出的问题

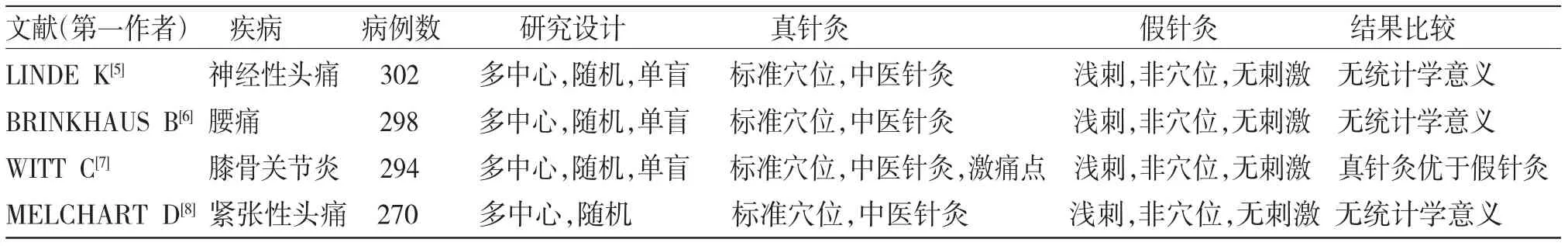

德国社会保险体系已经涵盖针灸治疗多年。在20世纪90年代后期,德国医疗保健监管机构就其临床有效性质疑针灸的治疗用途。为了解决这个问题,德国联邦医师和健康保险公司委员会在波鸿大学设立了一个德国针灸试验(German acupuncture trials,GERAC)项目[1-4],由海德堡大学、马尔堡大学、美因茨大学和波鸿鲁尔大学开展相关试验。另外,针灸随机试验(acupuncture randomized trials,ART)项目[5-8]独立平行设立,研究小组通过慕尼黑和柏林的机构之间的合作进行。两组均选择腰痛、膝骨关节炎、神经性头痛和紧张性头痛患者作为临床试验的研究对象。众多专家、临床医生、研究人员和统计学家共同参与了这些研究,号称为当时评估针灸治疗疼痛状况疗效的最大临床试验。两组各4篇共8篇研究报告均发表在著名的主流医学期刊《柳叶刀》《美国医学会杂志》《英国医学杂志》《内科学案》《内科年刊》《头痛疼痛杂志》上,影响巨大。(见表1~2)

表1 德国针灸试验(GERAC)

ART和GERAC研究把西方的“微量”针灸方法设为对照组,也称为“假针灸”。他们的结论是:(1)针灸,或者明确地说,针刺,有效;(2)针灸疗效优于常规的疼痛治疗;(3)不按照经典针刺程序的针灸也产生优于常规治疗的临床疗效;(4)没有经络理论指导的针灸仍然有效;(5)不使用经典穴位的针灸仍然有效;(6)不使用经典刺激方法的针灸仍然有效;(7)不使用经典针灸配穴方法的针灸仍然有效;(8)按照经典理论指导下的针灸和没有理论指导的微小针刺干预在统计学上没有差异。

这些结论对于几千年一脉相承的中医经典针灸是一次莫大的冲击。我们从《黄帝内经》开始逐步构建了古典经络体系,参照经典针灸穴位体系铸造了针灸铜人、针灸模型。穴位系统已经写进教科书,制定成了国家标准、国际标准。享有特殊地位的五输穴、原络穴、俞募穴、八会穴、交会穴、郄穴、下合穴等特定穴体系都是腧穴理论的重要部分,并且也是美国国家针灸考试的重点。针灸启蒙教育的四总穴、马丹阳天星,以及《标幽赋》《玉龙歌》《肘后歌》《金针赋》等歌赋都是我们经典针灸体系的一部分。单纯从试验结果来看,德国的8个针灸试验对于这些古典针灸学的核心内容给予了否定。在全面追求在高影响因子刊物上发表文章的今天,这些结果对于经典针灸的影响更是可想而知。

对于ART和GERAC的研究,著名针灸学者BIRCH S[9]作了如下评论:虽然这些研究明确证实了针灸的治疗效果,但在试验设计中,作为对照组的假针灸进行的“微量”针灸仍然是一种活跃的针灸方法,并不是真正的安慰剂治疗,这样减轻了中医针灸治疗的功效。德国针灸研究的结果是模棱两可的,他们可能是在两种类型的针灸治疗方面存在双重缺陷:因为参与研究的西医医生的特殊背景与针灸训练,他们可能没有对针灸治疗组的治疗提供充分的针灸服务;另一方面我们对于在对照组里接受的微量针灸治疗所产生的生理和临床效应还一无所知。如果这样的双重缺陷存在,那么两者之间的比较还有意义吗?德国针灸研究提供了针对针灸本身的大规模试验和一些积极的结论,但真针灸与假针灸的设计是有缺陷的,因此获得的证据也是模糊不定的。

表2 针灸随机试验(ART)

2 挑战创新性的系统评估

德国针灸试验研究获得了大量的患者数据。除了单个试验的结论外,我们从这些数据中还能获得什么?对这些数据如何深层解读?这正是针灸试验合作委员会(Acupuncture Trialists'Collaboration)所进行的工作。针灸试验合作委员会成立于2006年,其宗旨是提供有关针灸对慢性疼痛影响的最佳证据。该组织从针对慢性疼痛的针灸的高质量随机试验获得个体患者水平数据,将回收的数据标准化并将其组合在单个数据集合中,然后进行分析以解决针灸效果和针灸研究设计的问题。他们的工作得到了美国国立卫生研究院的国家补充和替代医学中心、Samueli研究所和英国国家卫生研究院专项资金的支持。针灸试验合作委员会是由来自美国、英国、德国的医生、临床试验者、生物统计学家、执业针灸师和其他专家组成的国际组织。他们获得针灸试验者的原始数据,这些数据包括针灸对骨关节炎、非特异性背部和颈部疼痛、慢性头痛和肩部疼痛等广为人知的试验。他们最初从大量的临床针灸试验中严格挑选了29项试验,并从中获得了可用的个体患者数据。

3 针灸试验合作委员会的系统评估和荟萃分析呈现的创新点

3.1 循序渐进,步步深入针灸试验合作委员会至今已经发表了8篇研究报告,2009年的报告[10]宣布了研究的宗旨和目标,包括一次研究为针灸建立模范研究方法,打破研究者相互竞争的局面。2010年的报告[11]制定选择针灸临床研究的标准,比较不同的针灸方法,建立数据库,寻找影响结果的因素。第1篇荟萃分析[12]在2012年发表,得出针灸有效的证据:即使多个单独临床试验在试验组和对照组之间没有差异或者差异很小,但是29个高质量的针灸临床试验研究整合在一起显示出差异。2013年的研究报告[13]研究是不是针灸或针灸师的不同风格,或是其他因素对针灸疗效发生决定性的作用。2014年研究报告[14]提供什么样的对照组设计是合理的,或者什么样的对照组设计需要排除,任何刺进皮肤的针灸不能设为假针灸。2017年的研究报告[15]探索针灸止痛效果的持续性问题,以及针灸效应的时间范围。2018年研究报告[16]在加强和更新数据的基础上,得出2012年、2013年、2014年、2017年报告的结论仍然成立。(见表3)

3.2 数据整合,深度挖掘荟萃分析追加满足条件的临床试验研究以更新获得的结论是这一方法的常规思路,但是从每一个单项研究那里获取每个患者的信息,数据重新规范标准化,建立统一的平台,这是针灸试验合作委员会系列研究的一个显著特点。这些经过整合、规范、标准了的数据是针灸试验合作委员会进行二次分析的基础,这是单个临床试验研究不具备的,也是一般系统荟萃分析所不能做到的。2012年的荟萃分析[12]表明,针刺对慢性疼痛是有效的,而且真针刺显著优于不针刺。针刺组与对照假针刺组的比较表明,针刺刺入是针灸疗效的关键,只要刺入穴位就有效果,刺激任何位置都会引起一种非特异性的广谱效应,比较针灸与穿刺假针的效果要小于针刺针与非针或非穿刺假针的效果比较。(见表3)

3.3 反复审视,惊奇频现研读针灸试验合作委员会的系列报告,我们看到他们不但得出了很多反常规的结论,而且几个报告反复留下还没有回答的问题。2012年的首度荟萃分析[12]获得了针灸治疗优于对照群体的结论,确切排除了医学界对针灸是安慰剂的怀疑。因为针灸治疗和对照治疗的差异相对较小,因此寻找其他贡献因素是必要的。2013年的荟萃分析报告[13]在比较真针灸和假针灸时,不但排除了针灸的风格,针灸针的数量及针刺位置,使用电刺激和艾灸,治疗的次数,甚至每次治疗的频率和持续时间,以及医患交流,甚至针灸师的经验都对结果没有影响;在进行真针灸和无针灸之间的比较时,只有使用针灸针的数量和针灸的次数对疗效起了作用。最近的2019年荟萃分析报告[17]在更新数据的基础上鉴别出年龄、性别、疼痛时间、疼痛程度、精神紧张的5个要素中,只有疼痛程度是影响针灸效果的唯一因素。(见表3)

3.4 不同角度,立体透视针灸治疗涉及患者、医者、工具、程序、环境等诸多因素,传统针灸总是强调各种因素在治疗过程中起着重要作用,这是在个性基础上的。针灸试验合作委员会收集到的庞大数据,2013的研究报告[13]审查了针灸的治疗程序及医者因素,2014年的研究报告[14]对针灸对照组的设计界定基本原则,2017年的研究报告[15]审查了针灸疗效维持的时间,2018年的研究报告[16]做出敏感性分析,不同试验中针灸效果大小的变化主要是由对照组接受治疗的差异而不是针灸治疗特征的差异所致,2019年的研究报告[17]审查了在针灸治疗中患者的各种因素。这些报告试图研究最初的宗旨:寻找针灸疗效的预测因子,了解针灸疗效的时间过程,是否存在对针灸治疗反应特别显著者,不同的医生是否产生不同的结果。针灸试验合作委员会的大数据系列研究给出了很多违反常规的结论。(见表3)

表3 针灸试验合作委员会的研究总结

正如德国针灸临床试验的颠覆性一样,针灸试验合作委员会的荟萃分析结果同样具有颠覆性:针灸治疗和干预的人为因素与临床效果完全分离了。虽然针灸试验合作委员会的研究证实了针灸的有效性,针灸疗效能够长期保持,针灸效应不是安慰剂所能解释的,针灸疗效与剂量有关,但是我们传统针灸中强调的杏林高手、妙手回春、扁鹊在世、勤求古训等观念对针灸的疗效没有贡献了。2013年MACPHERSON H研究[13]、2018年VICKERS A J研究[13],2019年WITT C M研究[17]反复出现这一点。针灸的医学被分离出来了,但是临床的实践又该如何理论模型化呢?

4 “气球模型”解释真假针灸无差异

德国针灸临床试验研究所发表的VICKERS A J[12]团队的系统荟萃分析清楚表明,针灸的效果是不可能仅用安慰剂效应来解释的。与无针灸组和常规西医治疗相比,传统针灸都带来了显著的临床疗效。但是微量针灸也为患者带来了临床效果。传统针灸和微量针灸之间,或者两者之间的差别,还有一些临床疗效没有得到解释。微量针灸没有按照经典理论针刺,没有选用经典穴位上针刺,没有在经络的循行路线上针刺,没有使用经典刺激方法针刺,没有使用经典针灸处方的穴位选择,但是微量针灸仍然产生了不可忽视的临床疗效。德国的8项研究中6项出现了这样的结果。其实在西方进行的上千项临床试验研究中,还有很大一部分得出了类似或者相同的结论。针灸的不同风格、针灸师的个人素质没有对针灸疗效发生作用。如何解释这些对于经典理论和刺法的颠覆现象?

4.1 李永明“气球模型”的解释这正是李永明所要接受的挑战。李永明2015年提出的“气球理论”[18-19],或者“气球模型”,试图回答这些问题。“气球模型”把针灸在治疗过程中产生的全部效果分为5个层次:第1层,自愈效应。第2层,安慰剂效应,医者只要给予患者关怀和同情,提供合适的治疗环境,配合患者的期待,引导患者配合治疗,这些都是让患者出现病情好转的因素。由于这些因素并不是由干预手段的有效成分或者有效刺激而带来的,被归在安慰剂效应内。安慰剂效应不是针灸、中医所独有的现象,是所有干预治疗存在的一种普遍现象。第3层,心身效应,咨询、音乐、入静、望闻问切、诊疗环境都会是加强心身效应的因素。第4层,泛穴效应,针刺非特异穴效果,或者针灸的广谱效应,全身处处皆是穴。以肥大细胞为基础的泛穴效应是针灸的非特异效果,以角质细胞为基础的广谱效应,以成纤维细胞为基础的间质变化都试图用来解释针刺的非特异性现象。我们还要区分泛穴与穴位的泛作用,前者是指穴位定位的相对性,后者是指穴位作用的广谱性,是所有穴位都有的作用。第5层,针刺特异穴效果[18-19]。(见图1)

图1 李永明“气球模型”

李永明“气球模型”还有3个特点:(1)各层次的球的体积加在一起的总和,即复合疗效不能超过100%;(2)各层次的体积是动态的,也就是说某一层的增长会使其他层相对减少;(3)这5个气球实质上是1个气球,是不可分割的,如同要在临床上要单独辨认某个层次的疗效是十分困难的,有时甚至是不可能的[18-19]。但是科学家们试图层层分拨,把每个层次的作用分离开来。这是产生临床试验研究和临床实践结果冲突的根源[18-19]。

该模型解决了什么问题呢?该模型假定针灸是有效的。针灸有效和针灸疗效优于常规的疼痛治疗不在模型回答的问题之列。但是对于不按照经典针刺程序的针灸也产生优于常规治疗的临床疗效、没有经络理论指导的针灸仍然有效、不使用经典穴位的针灸仍然有效、不使用经典刺激方法的针灸仍然有效、不使用经典针灸配穴方法的针灸仍然有效、按照经典理论指导下的针灸和没有理论指导的微小针刺干预在统计学上没有差异,都作出了解释和回答。

4.2 李永明“气球模型”的意义

4.2.1 模型的理论解释意义 德国的8个临床试验中6个研究结果显示针刺非特异穴治疗腰痛、紧张性头痛、神经性头痛、膝骨关节炎同针刺特异穴一样有效,其他2个试验的结果也显示差别不是很大。他们的设计都是在比较第5层的针刺特异穴位的疗效和其他4层效果的总和,实质上是在比较两种不同的针灸疗法[18-19]。按照“气球模型”,如果一层疗效在治疗某种病症中被最大化,替代或者挤出其他层次的疗效,那么就很难用小样本检测出第5层和其他4层总和的差异,这正是近年来很多针灸临床试验的症结所在[18-19]。

在气球理论中,泛穴效应和安慰剂效应有本质的区别。泛穴效应解释了为什么对照组针灸(假针灸)产生了和真针灸类似的效果。非得气、微弱刺激的针灸(李永明称之为“软针灸”)是针灸的一种形式,它的作用途径有别于经典针灸。这种形式的针灸可以在身体的绝大多数部位操作实施,不必在特效穴、特定穴等规定的明确部位。泛穴是伴随针灸疗法出现的现象,临床针灸医生对此都会有所认识。历代医家一直强调特定穴、特效穴的作用,从传承、教育及提高技艺等方面都没有强调泛穴。直到西方开始用随机对照试验(RCT)验证针灸疗效,泛穴的作用才不能回避了。公开承认泛穴的疗效是有意义的。越来越多的临床试验专家也认识到针灸试验中很难找到无效的非穴位体表穴位点做对照。泛穴作用是基于同样试验条件的大样本比较获得的。大量试验表明泛穴疗效优于不针刺,在一些情况下,泛穴疗效等于或接近经典穴位的效果。

4.2.2 模型的临床指导意义 针灸医生和患者关心的是综合效应、复合效应、整体效应,单纯追求特殊穴位、特殊针法的效应是不合适的。使用“气球模型”可以避免“过度治疗”,有些不需要特殊穴位、特殊针法的疾病通过泛穴效应、心身效应,甚至安慰剂效应就可达到[19]。气球理论的临床价值还在于当医生了解气球5个层次的关系后,就可以根据具体病症、患者特征、医生所长,加强某一层次的疗效,取得更好的治疗效果[19]。虽然泛穴作用不适用于所有病症,但也不只是痛症。同不针刺相比,不孕症、更年期潮热、抑郁症等很多病症,针刺泛穴都有疗效,对于不孕症的“活产率”这种指标,针刺泛穴也有效[20]。“气球模型”可以解释很多针灸临床试验中对照组产生的意想不到的疗效。

4.2.3 模型的前瞻研究意义“气球模型”为研究者留下了很大研究空间。RCT还没有证实某特定穴位确实能够起到特别效果,也就是说某一个特定穴位与另外一些穴位的不同还没有通过RCT来实现。泛穴有没有强弱之分?泛穴存不存在针刺的深度、时间、方向、刺激强度问题?泛穴还存在体穴、全息穴的差别吗?泛穴本身还有主次之分吗?泛穴使用的数量如何确定呢?如何将自愈效应、安慰剂效应、心身效应、泛穴效应、特穴效应分离开来?这为研究者提出了更加细致的研究课题。再者,气球模型中,泛穴效应和特穴效应都是通过穴位发生作用的,他们有从属关系吗?他们有主辅关系吗?安慰剂效应是指除干预手段外的生物效应而伴随产生的正效应。我们无论给患者真针灸还是假针灸,安慰剂效应都是存在的。如何把安慰剂效应与针灸干预的生物效应鉴别出来,需要通过双盲随机对照的RCT。有学者[21]认为针灸作用和安慰效果无差异的原因,是真针刺的刺激量没有达到真正的针灸治疗量,或者没有使用最优的治疗方法。“气球模型”对此类问题还不能给予量化回答。

5 经络逆向刺激疗法解释真假针灸如何产生差异

在冷三华看来,德国针灸临床研究不是否定经典针灸,而是给予我们重新审视针灸医学的机会。对于经过严格针灸训练的医生来说,我们天天见证着针灸的疗效,为什么真正针灸治疗和微量针灸干预的临床效果没有出现差异呢?针灸的泛穴效应、安慰剂效应就是那么庞大吗?我们如何穿透这些研究发现新的秘密呢?在这些研究中,是不是治疗组出了问题呢?再者,针灸专业医生追求的应不是强调泛穴作用,不是安慰剂效应的最大化,而是针灸治疗的特效作用、针灸穴位的特殊疗效。如果过分强调针灸的泛穴、安慰剂效应,那么专业化训练就没有必要了,理疗师、推拿师、正骨师、护士随便训练几天就可以了。忽视针灸带来的特殊生理作用,不需要针刺技术的行为也可以提高安慰剂效应。这绝对不是近年来针灸试验研究数据所告诉我们的。即使针灸组和对照组差异无统计学意义,也只是说明数据后面隐藏的秘密还没有解开。

为此我们重新审视一下GERAC和ART的8项试验,以及MOLSBERGER A F[22]关于针灸治疗腰痛的另外一项试验。只有ENERES H G[4]和WITT C[7]的研究显示针灸优于假针灸。其他研究全部显示针灸与假针灸的临床效果差异无统计学意义。在所有8项研究中,假针灸都是浅刺在非穴位上,不使用任何刺激手法,对照组的选穴和刺法按照统一原则。出现差异的两项研究,ENDRES H G[4]的研究对治疗组增加了头针,WITT C[7]的研究对治疗组增加了激痛点。在新增加的MOLSBERGER A F[22]针灸治疗腰痛研究里,针灸优于假针灸,治疗组增加了阿是穴。(见表4)

表4 德国针灸临床试验

以此为基础,在自己临床经验的基础上,冷三华认为:穴位的静态标准化错了,穴位的静态取穴方法错了,穴位存在病理性穴位和生理性穴位,病理性穴位的出现需要一个过程,对针灸经典著作存在误读,需要对经典著作重新解读,经典针灸的作用机理没有证据支持。临床试验和临床教学中,在确定穴位时没有结合具体病情而精确选择腧穴。《黄帝内经》取穴所采用的触诊、体位、动作等技术已经丢失。因标准腧穴定位造成针灸是超级安慰剂,是研究方案的问题,并不是针灸本身就是安慰剂。针灸研究方向应该放在针灸的特异性作用上,而不是安慰剂上。临床医生通过触诊就会发现,五输穴、背俞穴是敏化概率、敏化程度很高的部位,高于其它部位,且这些部位敏化与病情密切相关。试验证据表明有高于泛穴的针灸存在。承认泛穴,追求腧穴特异性,是由证据出发的逻辑判断。无论是经穴、奇穴、阿是穴,它们的特异性离不开其敏化性。无论是经穴,还是奇穴,生理状态下其特异性的外在征象隐而不见,只有病理状态下它们的特异性才显现出来。

正如经络是经典针灸学的基础,冷三华认为C神经网络是经络逆向刺激疗法的基础。C神经的敏化是人体在进化过程中形成的一种普遍的保护机制。C神经敏化包括周围敏化和中枢敏化。在周围敏化的情况下,C神经暴露于周围组织中的炎症介质,或组织损伤引起神经疼痛阈值降低,使疼痛信号增强。在中枢敏化情况下,因为C神经细胞膜兴奋性增加,突触效能增强和抑制性减弱导致的疼痛神经元和神经通路功能增强,是神经系统在过度活动、炎症、神经损伤的情况下产生的神经可塑性改变。病理性腧穴是损伤与抗损伤发生的C神经敏化的部位。

C神经传导速度最慢,与循经感传速度基本一致。C神经遍布于全身器官组织及皮、脉、筋、肉、骨等五体组织,通往大脑多个功能区[19]。C神经存在不同亚型:机械性C神经传导酸、麻、胀、痛等感觉,机械性C神经敏化,则它分布组织的痛阈降低,表现为疼痛、压痛;温度性C神经敏化,则对冷或热刺激阈值降低,表现为畏寒喜暖或畏热喜凉;化学性C神经敏化,则对相应的化学物质过敏,表现为痒、皮疹、喷嚏、哮喘等;轻触觉C神经敏化,则对轻触觉阈值降低,表现为疼痛喜按[19]。C神经在生理条件下高阈值,在病理条件下阈值下降。C神经网络可以解释全身腧穴的远端治疗效应[19]。

针刺的穴位是立体区域。敏化穴位是阈值降低的部位,敏化部位可以为皮、脉、筋、肉、骨的一层或多层。生理性腧穴有皮、脉、筋、肉、骨5个层次;病理上的穴位可以发生在皮、脉、筋、肉、骨的某一个层次或多个层次。病理性腧穴有疼痛、压痛,有颜色、温度、脉搏、质地的异常,而生理性腧穴则没有。生理性腧穴和病理性腧穴都是动态变化的。同时按压局部、远端敏化点,远端腧穴或敏化点能够立即减轻局部腧穴或敏化点的压痛就构成标本配伍关系。已知经络理论是指导远端取穴的线索。远端取穴不局限于目前的经络理论。即刻反应是寻找远端穴位的重要原则。针刺部位既需要寻找局部敏化点,也需要沿着经络寻找远端敏化点。针刺治疗、手法治疗、拉伸治疗可以单独使用或者联合使用。皮、脉、筋、肉、骨5个层次的取穴方法各有要领。一般来讲,皮肤、浅筋膜层次的穴位在关节屈伸轴屈侧的屈位取穴,在伸侧的伸位取穴;深筋膜层次的穴位根据肌肉取穴;肌肉层次的穴位在肌肉起止点距离缩短的体位取穴;骨膜层次的穴位取穴与体位关系不大。正是腧穴的经典定义与C神经敏化机理相结合产生了生理性和病理性腧穴的概念。针刺部位选择病理性腧穴。

刺激针灸经穴、经外奇穴、阿是穴的C神经感受器,可以激活脑中枢,从而通过脑中枢产生功能调节效应,这是为什么所有的经穴、经外奇穴、阿是穴都有局部治疗作用的原因[19]。针刺C神经敏化部位更容易激活脑功能区,产生更强的功能效应。机械性C神经敏化会出现疼痛、压痛,针刺后可以激活脑功能中枢,从而产生治疗效应[19]。针刺部位的体位不同,局部组织的张力不同,引起Aβ神经感受器感受张力变化,所以体位会影响Aβ神经的激活状态。后者通过疼痛的阀门机制影响C神经通路的开闭,所以体位可以影响针刺的疗效[19]。

C神经遍布于全身器官及五体组织,C神经纤维末梢遍布全身,进入皮肤的任何针刺都不是假针灸。针灸试验合作委员会的研究显示:对照组是否刺入,直接影响研究结果。刺入皮肤是针刺治疗疼痛症状的关键,浅刺激也有镇痛作用。德国研究和针灸试验合作委员会的系列研究的研究结果与C神经网络基础的经络逆向刺激疗法相符,治疗组的动态取穴(增加阿是穴、激痛点)是区分针灸疗效的关键。经络逆向刺激疗法动态取穴,病理穴位是敏化过程的结果,《黄帝内经》明确指出对于合穴需要动态取穴,C神经网络解释针灸治疗作用有了证据支持。机械性、温度性、轻触觉、化学性C神经敏化与针灸的得气、烧山火、透天凉、无痛针法、糖针/舒适化针灸、过敏针灸相联系,使得各种针法有了现代解剖与生理的基础[19]。根据A类神经与C神经的不同的调控作用提出皮肤、浅筋膜、深筋膜和肌肉不同的解剖特点进行相应的针灸拉伸治疗方法[19]。根据C神经分布的层次性,以及皮、脉、筋、肉、骨五体触诊方法,从而使《黄帝内经》的五体刺法有了对应的诊断方法,有了现代科学基础,有了试验数据支持。C神经网络逆向刺激疗法建立了经典针灸诊疗和现代针灸实验之间的确切联系。

6 小 结

德国的一组针灸临床试验研究及由此开始的针灸试验合作委员会的荟萃分析产生了富有争议的数据解释,并且对经典传统的针灸标准和临床实践提出了挑战。这引发了针灸学者和临床医生对于这些试验及其结果的深入审查和探索。李永明的“气球模型”和冷三华的经络逆向刺激疗法模型解决了这些问题。李永明的“气球模型”通过对针灸穴位、技术及针灸的作用原理重新认识,合理地解释了这些临床试验结果。而冷三华的经络逆向刺激疗法模型将这些结果与重新发现的触诊穴位和针刺技术相协调。李永明的“气球模型”很好地解释了为什么大部分临床试验研究显示治疗组和对照组之间没有统计学差异。同样重要的是,冷三华的经络逆向刺激疗法模型很好地解释了为什么另一部分临床试验研究确实证明了治疗组和对照组之间的统计学差异。这两个模型表明针灸正在从经典模型转向基于证据为基础的模式。这一发展的意义已经远远超出那几个试验本身了。