定位牵旋复位法治疗神经根型颈椎病的临床疗效▲

2021-11-19刘春志杨利学

刘春志 杨利学

(1 陕西中医药大学第一临床医学院,咸阳市 712000,电子邮箱:836819171@qq.com;2 陕西中医药大学附属医院脊柱骨科,咸阳市 712000)

神经根型颈椎病是颈椎椎间盘退行性改变及其继发性病理改变所致神经根受压迫引起的,是以效应神经分布区疼痛为主要临床表现的疾病的总称[1]。随着社会的发展,人们生活方式的转变,颈椎病的发病率逐年提高。2017年国内该病发病率为17.3%,以神经根型颈椎病为主[2]。定位牵旋复位手法是在原有量化定位角度牵引方法的基础上结合旋提手法总结而来,临床采用该法治疗神经根型颈椎病效果良好。本研究旨在验证该法治疗神经根型颈椎病患者的临床疗效,现报告如下。

1 临床资料

1.1 临床资料 选择2019年9月1日至2020年3月30日我院门诊收治的60例神经根型颈椎病患者作为研究对象,诊断均符合相关标准[2],且有影像学诊断支持。纳入标准:(1)为单纯性神经根型颈椎病患者,中医辨证为气滞血瘀证;(2)年龄18~65岁;(3)病程≤5年;(4)若患者接受过其他手法或非手术治疗,需经过1周以上的洗脱期;(5)患者依从性良好,能够完成2个疗程以上的治疗。排除标准:(1)妊娠或哺乳期妇女;(2)合并有严重的心、肺、脑血管疾病,肝、肾功能不全者及有出血倾向的患者,精神病患者;(3)颈椎有骨折、脱位、急性颈椎间盘突出、结核、肿瘤、感染等;(4)手法部位患有严重损伤或者皮肤病者。采用随机数字表法,按1 ∶1的比例将研究对象随机分为治疗组和对照组,各30例。治疗组中,男性17例、女性13例,年龄32~62(52.27±8.36)岁,病程8个月至5年[(21.40±7.68)个月];对照组中,男性14例、女性16例,年龄30~65(51.90±6.26)岁,病程7个月至5年[(21.10±5.64)个月]。两组患者的性别、年龄、病程比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。本研究获得所有研究对象的知情同意,且无脱落病例。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 治疗方法

1.2.1 准备手法:所有患者治疗时先行准备手法,即运用扌衮法、指揉法和弹拨法治疗5~8 min,使颈部肌肉逐渐放松,然后点按肩井、肩中俞、肩外俞、天宗、风池等穴位,每个穴位点按20~30 s,最后对双侧斜方肌行拿法治疗20~30 s。

1.2.2 治疗组:在准备手法治疗基础上,采用定位牵旋复位法治疗。(1)术者一手掌置于患者下颌部,另一手置于患者枕部,缓缓将头部拔伸,持续约20~30 s。(2)在牵引状态下,根据患者颈椎发病节段不同选取不同颈部屈伸角度:若发病节段为C2~C4,则使患者颈部维持在后伸约10°位;若发病节段为C4~C5,则使患者颈部维持中立位;若发病节段为C5~C7,则使患者颈部维持在前屈约30°位。若多个病变位时,先选取临床症状与体征较重的节段进行针对性处理,治疗后依次处理其余节段。(3)一手掌置于患者下颌部,另一手置于患者枕部,缓缓将头部向中立位拔伸,持续约20~30 s,然后在牵引状态下,选取好屈伸角度后,嘱患者将头部主动向患侧旋转至极限角度,全身放松,术者双手快速用“寸劲”将头部向患侧抖动式扭转,若听见“咔哒”声(无须追求“咔哒”声)提示复位成功,此时术者迅速将头部回转至中立位,继续保持拔伸牵引状态20~30 s,随后术者缓缓放松,逐渐解除拔伸牵引力,去除手法。

1.2.3 对照组:在准备手法治疗的基础上,根据颈椎病量化定位角度牵引技术操作规范要求[3],采用量化定位角度牵引技术进行牵引治疗。患者坐在牵引椅上,嘱患者腰背部靠近椅背,下颌骨置于前枕颌带,枕骨粗隆紧贴后方枕颌带,将枕颌带松紧度调整至患者舒适,且注意避免枕颌带前方压迫气管。牵引重量根据患者具体情况选择,由轻到重,一般女性以2.5 kg、男性以3.5 kg为基础逐渐增加重量,最终以患者能承受且感觉舒适为度,最终重量不得超过患者自身体重的1/6。根据患者颈椎侧位X线片和临床症状确定牵引角度,最终角度如下:上颈椎C2~C4发病,后伸5°~20°角牵引;发病节段为C4~C5者,采用0°角牵引;发病节段为C5~C6者,采用前屈5°~15°角牵引;发病节段为C6~C7者,采用前屈15°~20°角牵引;发病节段为C7~T1者,采用前屈30°角牵引。在特殊情况下,若病变在C5~C6、C6~C7时,如X线显示颈椎曲度变化不大应选择前屈10°~20°角牵引;若颈椎曲度稍直,应选择前屈5°~10°角牵引;若颈椎曲度消失,应选择前屈0°~5°角牵引。有颈椎反屈者当行垂直位牵引。每次牵引15~20 min。两组治疗完毕后均采用整理手法,即使用叩击法及揉法放松颈部肌肉2~3 min。两组患者均隔2 d治疗1次,共治疗10次。

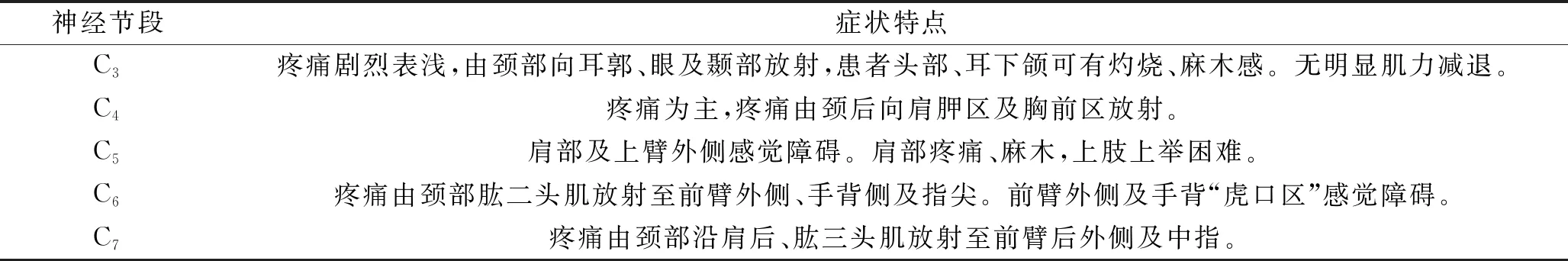

1.3 病变部位的定位诊断 根据神经节段支配特点对病变部位进行定位诊断,两个或者两个以上节段同时病变者,以主要症状为主进行定位诊断,两组患者均以定位诊断后的病变部位进行治疗。病变部位定位诊断标准[1]见表1。

表1 病变部位定位诊断标准

1.4 疗效观察

1.4.1 疗效评定标准:参考文献[4]中的颈椎病疗效标准进行判断。(1)临床治愈:自觉症状及阳性体征消失,肌力正常,颈、肢体功能恢复正常,能参加正常劳动及工作;(2)显效:自觉症状显著减轻,阳性体征明显好转,肌力正常,肢体功能基本恢复正常,基本能参加正常劳动和工作;(3)有效:自觉症状及阳性体征均好转,肌力基本正常,颈、肢体功能部分恢复正常,能参加部分日常劳动及工作;(4)无效:治疗2个疗程后症状及体征无变化。总有效率(%)=(治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。

1.4.2 肩颈背痛及上肢放射痛评分:治疗前及疗程结束后采用疼痛视觉模拟量表(Visual Analogue Scale,VAS)[5]对患者肩颈背痛及上肢放射痛情况进行评分。患者根据自己的痛觉在一长为10 cm的尺上画线,根据画线所在位置进行评分。0分:0 cm,无任何疼痛感觉;2分:1~3 cm,轻度疼痛,不影响工作、生活;4分:4~6 cm,中度疼痛,影响工作但不影响生活;6分:7~10 cm,重度疼痛,疼痛剧烈,影响工作和生活。得分越高表示疼痛越剧烈。

1.4.3 症状、体征功能评分:根据日本骨科协会(Japanese Orthopaedic Association,JOA)田中靖久颈椎病评分量表[6]对患者的颈椎病症状和体征进行评分。内容包括临床症状(颈肩部疼痛与痛苦感、上肢疼痛与麻木、手指麻木)、工作与家务、手的功能、临床体征(Spurling试验、感觉、肌力、反射)。每一方面采用4级评分法计分(0~3),总分为20分,分数越低,临床表现越明显。

1.5 统计学分析 应用SPSS 19.0软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料以(x±s)表示,组间比较采用成组设计两样本t检验,组内治疗前后比较采用配对t检验;不符合正态分布的计量资料以中位数和四分位数[M(P25,P75)]表示,两组间比较采用Mann-WhitneyU检验,组内治疗前后比较采用Wilcoxon配对秩和检验;计数资料以例数和百分比表示,比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 治疗后两组患者的临床疗效比较 治疗组的总有效率为96.7%(29/30),对照组的总有效率为90.0%(27/30)。治疗组的临床疗效优于对照组(z=-2.749,P=0.006)。见表2。

表2 治疗后两组患者临床疗效的比较(n)

2.2 治疗前后两组患者疼痛VAS评分的比较 治疗前,两组患者的VAS评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者的VAS评分均低于治疗前,且治疗组低于对照组(均P<0.05)。见表3。

表3 治疗前后两组患者疼痛VAS评分的比较[M(P25,P75),分]

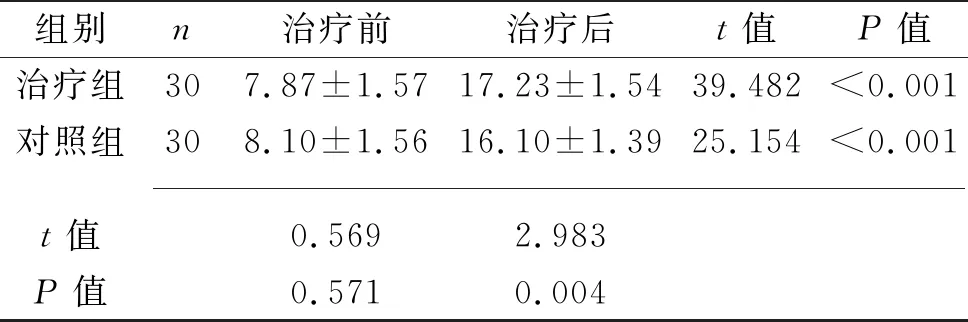

2.3 治疗前后两组患者JOA评分的比较 治疗前,两组患者的JOA症状评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者的JOA症状评分均高于治疗前,且治疗组高于对照组(均P<0.05)。见表4。

表4 治疗前后两组患者JOA评分的比较(x±s,分)

3 讨 论

神经根型颈椎病是颈椎病最为常见的类型。中医认为神经根型颈椎病是因劳损外伤、寒邪侵体、体虚亏损等因素,使机体筋脉失去濡养,不荣则痛,导致气滞血瘀,不通则痛,属于中医“痹症”的范畴[7]。非手术疗法是治疗该病的基本疗法,其中中医手法治疗因快捷、方便和疗效好而被广大患者接受。

定位牵旋复位法是杨利学教授针对神经根型颈椎病总结出的一种以中医理论为指导、结合解剖学和生物力学基础的治疗手法,其特点在于治疗前需根据患者颈椎发病节段,选取不同的颈椎屈伸角度而行之。手法治疗时,使颈部扭转应力集中于病变节段而发挥治疗作用,可以起到事半功倍的治疗效果。研究表明[8],在扌衮、按、拿、揉等手法治疗下,可以松解肌张力高的肌肉,使肌张力异常的肌肉恢复正常,解除肌肉痉挛,阻断恶性刺激,进而有效地缓解和消除疼痛。颈部手法还可以调整小关节紊乱,纠正关节错位,松解小关节周围软组织粘连,解除滑膜嵌顿,扩大狭窄的椎间孔[9]。手法也可降低颈椎间盘的蠕变与应力松弛速率,调整颈椎间盘的黏弹性与应力分布,提高颈椎稳定性[10]。从力学角度看,旋转手法对小关节紊乱、嵌顿的作用更加突出,符合力学原理[8]。

旋转手法在治疗神经根型颈椎病时的不良反应时有发生,主要有头痛眩晕、恶心呕吐、颈部活动受限、肢体麻木、疼痛感加重等,其中以头痛眩晕、恶心呕吐等症状多见。有研究表明[11],这是由于颈部极度旋转时,椎-基底动脉受到刺激而发生痉挛,使头部供血不足所致。为规避此并发症的发生,定位牵旋复位法在治疗前需根据患者颈椎发病节段不同,选取不同的颈椎屈伸角度。实施时,要求患者主动向患侧旋转至极限角度,在全身放松的情况下快速将头部向患侧抖动式扭动,调整颈椎小关节间的细微结构,以达到纠正关节错位和小关节紊乱等目的。但需注意的是,操作时作用力应集中于病变节段,能用的扭转力及扭转角度尽量小,并且要求手法结束即刻恢复颈椎至中立位维持拔伸牵引20~30 s。本方法可以避免超出患者生理极限导致的椎-基底动脉等受刺激,在提高疗效的同时增加了安全性。本研究结果显示,治疗后,两组患者的VAS评分低于治疗前、 JOA评分高于治疗前,且治疗组的疼痛VAS评分低于对照组、JOA评分高于对照组(均P<0.05);两组的治疗有效率均较高(治疗组为96.7%,对照组为90.0%),且治疗组的临床疗效优于对照组(P<0.05)。这提示,两种治疗方法均可有效缓解神经根型颈椎病患者的疼痛,改善临床症状,疗效较好,但治疗组的上述作用优于对照组。

综上所述,定位牵旋复位法与量化定位角度牵引治疗均可改善神经根型颈椎病患者症状,但定位牵旋复位法的治疗效果更佳,值得临床推广应用。